智能技术融合的时代浪潮:洞察前沿突破与未来趋势

当前,全球科技领域正经历前所未有的加速发展,一系列颠覆性创新正以前所未有的速度涌现。从人形机器人的竞技舞台到人工智能算力的指数级增长,再到智能出行和人机交互的边界拓展,这些进展不仅是技术自身的飞跃,更是预示着社会生产生活方式的深刻变革。本文将深入剖析近期一系列标志性事件,探讨其背后的技术逻辑、行业影响及未来展望,力求呈现一幅智能技术融合演进的宏大图景。

人形机器人:从竞技场走向日常生活

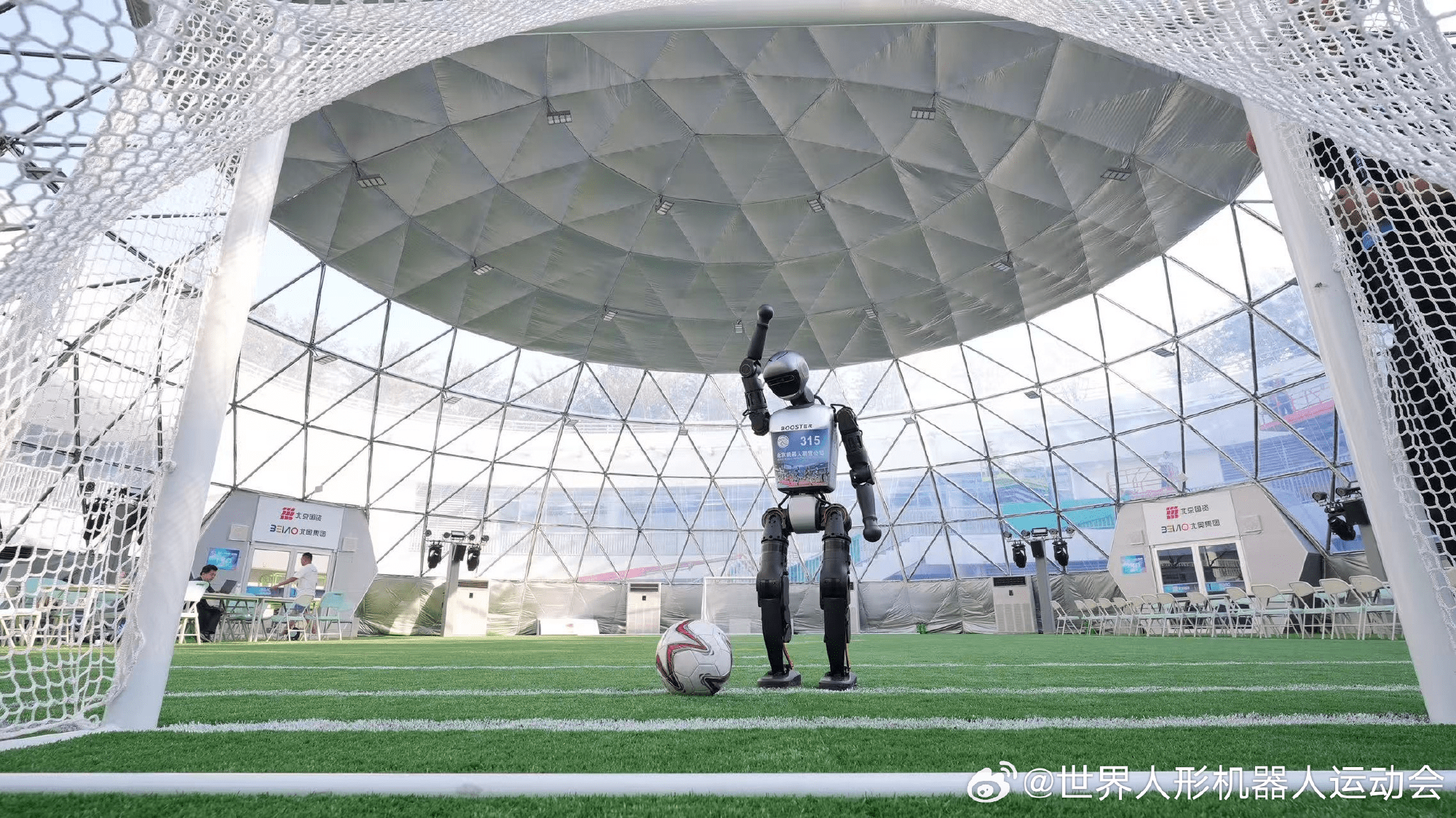

8月14日晚,全球首个人形机器人运动会在北京国家速滑馆“冰丝带”的成功启幕,无疑是具身智能领域的一个里程碑事件。这场盛会不仅汇聚了全球顶尖的机器人技术与创意,通过超模搭档走秀、赛博乐队表演以及田径、足球、自由搏击等多达26个赛项的激烈角逐,生动展示了人形机器人在运动控制、感知交互、复杂任务执行等方面的最新能力。这不仅仅是一场技术成果的汇报演出,更是人形机器人从实验室走向大众视野、从特定任务向通用型发展迈出的重要一步。

此次运动会汇集了来自16个国家280支队伍的500余台机器人,其规模与影响力,预示着人形机器人技术正加速从科研阶段走向商业化与应用。竞技平台为不同研究机构和企业提供了交流与竞争的场域,极大地推动了机器人本体设计、关节柔性、步态控制、AI决策等核心技术的迭代升级。可以预见,随着类似赛事的常态化以及技术的不断成熟,人形机器人未来在工业制造、服务业、家庭陪伴等多元场景中的应用将变得更为普遍,甚至可能催生全新的商业模式与社会分工。

紧随其后,科技巨头苹果公司被爆出正积极筹备推出桌面机器人产品,并有望在2027年上市。这款被定位为用户虚拟伙伴的桌面机器人,据称将搭载逼真的Siri,具备全天候交互能力,形态上可能类似于安装在可移动肢体上的iPad平板电脑,可以灵活转向并协助用户完成工作。这表明,消费级机器人市场正成为科技巨头们竞相布局的新蓝海。苹果的入局,凭借其强大的生态系统和用户基础,有望加速智能机器人产品的普及,并进一步探索人机交互的深度与广度。其桌面机器人若能成功面世,将不仅仅是一个智能设备,更可能是未来家庭智能中心和个人助理的重要组成部分,重新定义人与科技的互动模式。

AI算力:驱动智能时代的核心引擎

人工智能的爆发式发展,其背后是数据和算力的双轮驱动。国家数据局披露的最新数据显示,截至今年6月底,中国日均Token消耗量已突破30万亿,相较于2024年初的1000亿,一年半时间内增长了超过300倍。这一惊人的数据增长,直接反映了中国人工智能应用规模的几何级扩张,以及大模型训练和推理对计算资源需求的指数级攀升。

Token消耗量的激增,一方面揭示了我国在AI大模型研发和应用上的活跃度与投入,另一方面也凸显了对高性能计算基础设施的迫切需求。高质量的数据集,特别是中文数据,在大模型训练中发挥着举足轻重的作用,目前中国多数模型训练中中文数据占比已超过60%,甚至有的模型高达80%。这意味着,本土数据资源对于构建具有民族特色和竞争力的AI大模型至关重要。数据要素作为新型生产要素,其流通与价值释放的重要性日益凸显,数据交易机构累计交易额近40亿元人民币,显示出数据要素市场正逐步走向成熟与规范化。未来,如何高效利用、安全管理海量数据,并持续提升算力供给能力,将是中国乃至全球AI发展面临的关键挑战与机遇。

智能出行:自动驾驶与电动汽车的未来图景

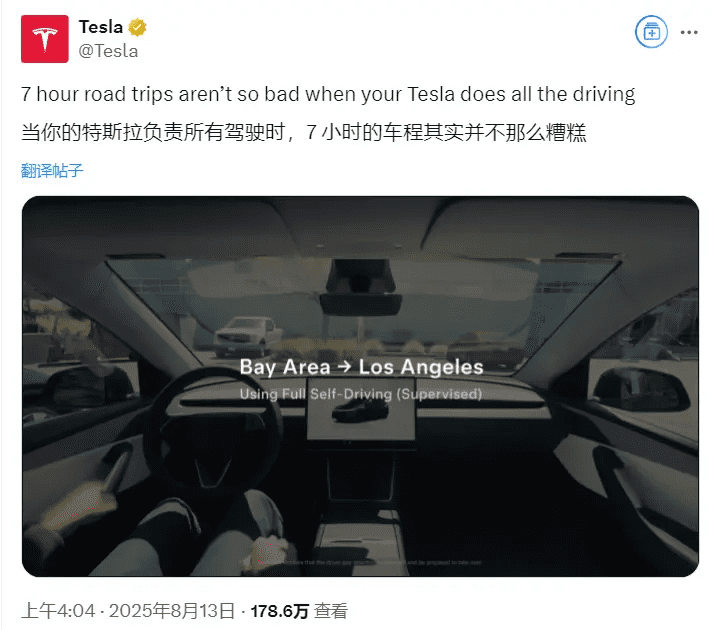

智能出行领域持续取得突破性进展。特斯拉近日发布的FSD(全自动驾驶)演示视频,长达7小时零接管的旧金山至洛杉矶全程行驶记录,再次震撼了行业。这段362英里(约583公里)的旅程中,主驾操作员全程未触碰方向盘,仅在充电环节下车。这无疑是对FSD系统稳定性和可靠性的有力证明,也让特斯拉的Robotaxi愿景更近一步。尽管自动充电仍是实现Robotaxi大规模运营的关键挑战,但该演示预示着L4甚至L5级别自动驾驶技术正从概念走向现实,其潜在的交通效率提升、事故率降低和出行体验变革令人期待。然而,自动驾驶的广泛普及仍面临技术瓶颈、法规限制、伦理困境以及公众接受度等多重考验,需要多方协同解决。

在国内新能源汽车市场,理想汽车CEO李想提出的“竞争双赛道”理论引发行业热议。他将竞争分为“有没有”(解决深层次未满足需求)和“好不好”(产品细节优化)两个阶段。理想i8凭借精准定位家庭出行痛点,在“有没有”赛道占据优势,迅速获得市场认可。这一战略思路强调了创新和差异化竞争的重要性,即在特定用户群体中创造并满足核心需求,而非盲目追逐同质化竞争。理想i8的成功交付,不仅是其产品力的体现,也为新兴车企在竞争激烈的市场中开辟蓝海提供了宝贵经验。这反映出,随着新能源汽车技术的不断成熟,市场竞争已从单纯的续航和性能比拼,转向更加精细化的用户需求洞察与产品体验优化。

更具颠覆性的是,硅谷初创公司Tensor计划推出的全球首款“脱眼”级别自动驾驶汽车。这款车辆体型硕大,配备惊人的37个摄像头、5个定制激光雷达、11个定制毫米波雷达以及其他多种传感器,旨在实现真正意义上的私人全自动驾驶,甚至方向盘可折叠收起。如果能在2026年下半年如期交付,这将是消费者端自动驾驶技术的重大突破。然而,L5级别自动驾驶的挑战远超想象,包括极端天气适应性、高精度地图依赖、网络安全以及如何确保在所有条件下的绝对安全。Tensor的尝试,无疑将推动行业对高级别自动驾驶商业化路径的深入思考。

突破边界:创新应用与人机交互的新范式

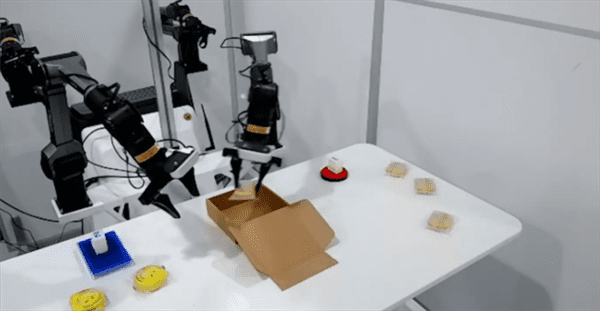

科技的创新不止于宏观层面,也在细微之处重塑着我们的生活。智元机器人推出的业内首个开源机器人世界模型平台——Genie Envisioner (GE),通过构建以统一视频生成世界模型为核心的闭环系统,整合了未来帧预测、策略学习与仿真评估,使机器人能够从感知环境到决策执行端到端处理复杂任务。基于3000小时真实机器人操控视频数据训练,GE平台已成功完成制作三明治、倒茶等任务,这标志着机器人学习和泛化能力的显著提升,将加速具身智能机器人向通用型发展的进程,为智能制造、服务机器人等领域注入强大动力。

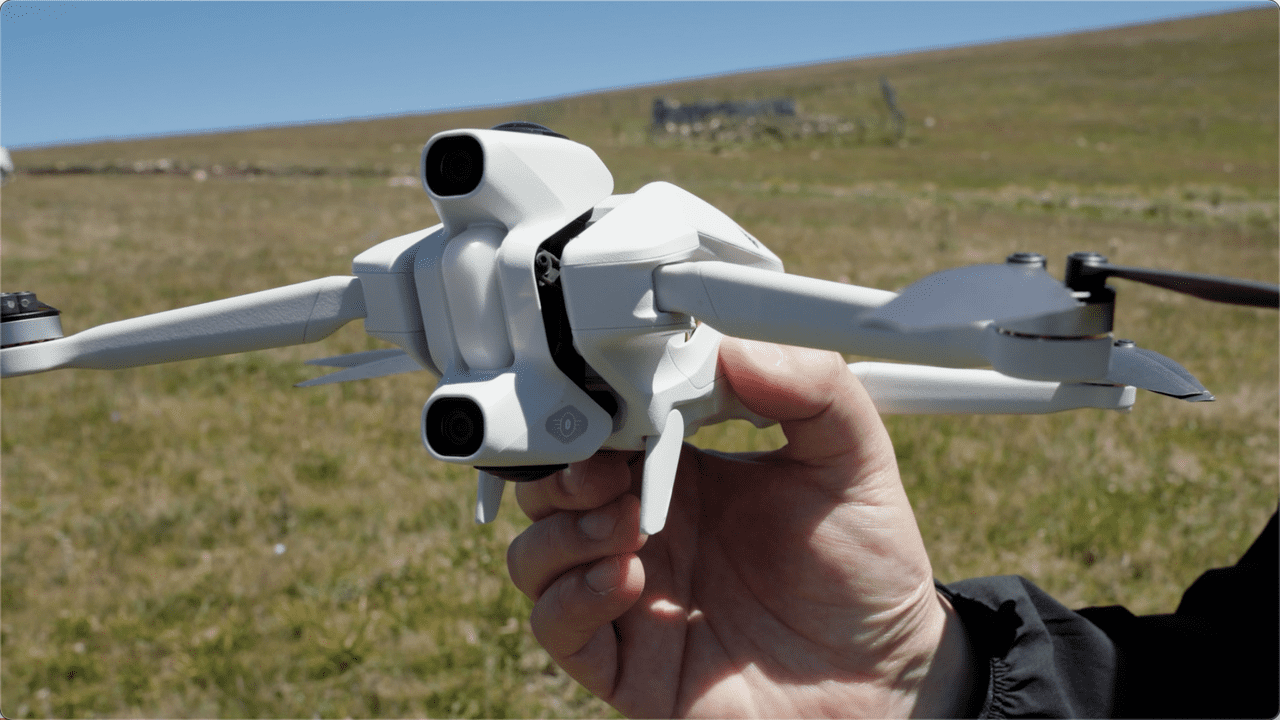

无人机技术也在不断演进。全新无人机品牌“影翎”亮相的首款产品A1,主打8K全景影像拍摄和360°沉浸式VR飞行体验,其“指向即航向”的直观操控模式,极大降低了飞行门槛,并提供了“一次飞行解锁无数视角”的创作可能。全景无人机的出现,将极大地拓展航拍、测绘、巡检等领域的应用边界,为用户带来前所未有的沉浸式体验与创作自由。

智能穿戴设备领域,三星据传将于2026年底推出智能眼镜,内置AI助手、麦克风、扬声器和摄像头,旨在取代智能手机成为消费电子的下一个前沿。如果成功,这将是继Apple Vision Pro之后,又一科技巨头在XR(扩展现实)领域的深耕。智能眼镜作为一种更自然、更无缝的人机交互界面,有望将数字信息与物理世界深度融合,带来全新的信息获取、通讯和娱乐体验。然而,隐私保护、续航能力、佩戴舒适度以及内容生态的构建,仍是智能眼镜普及面临的挑战。

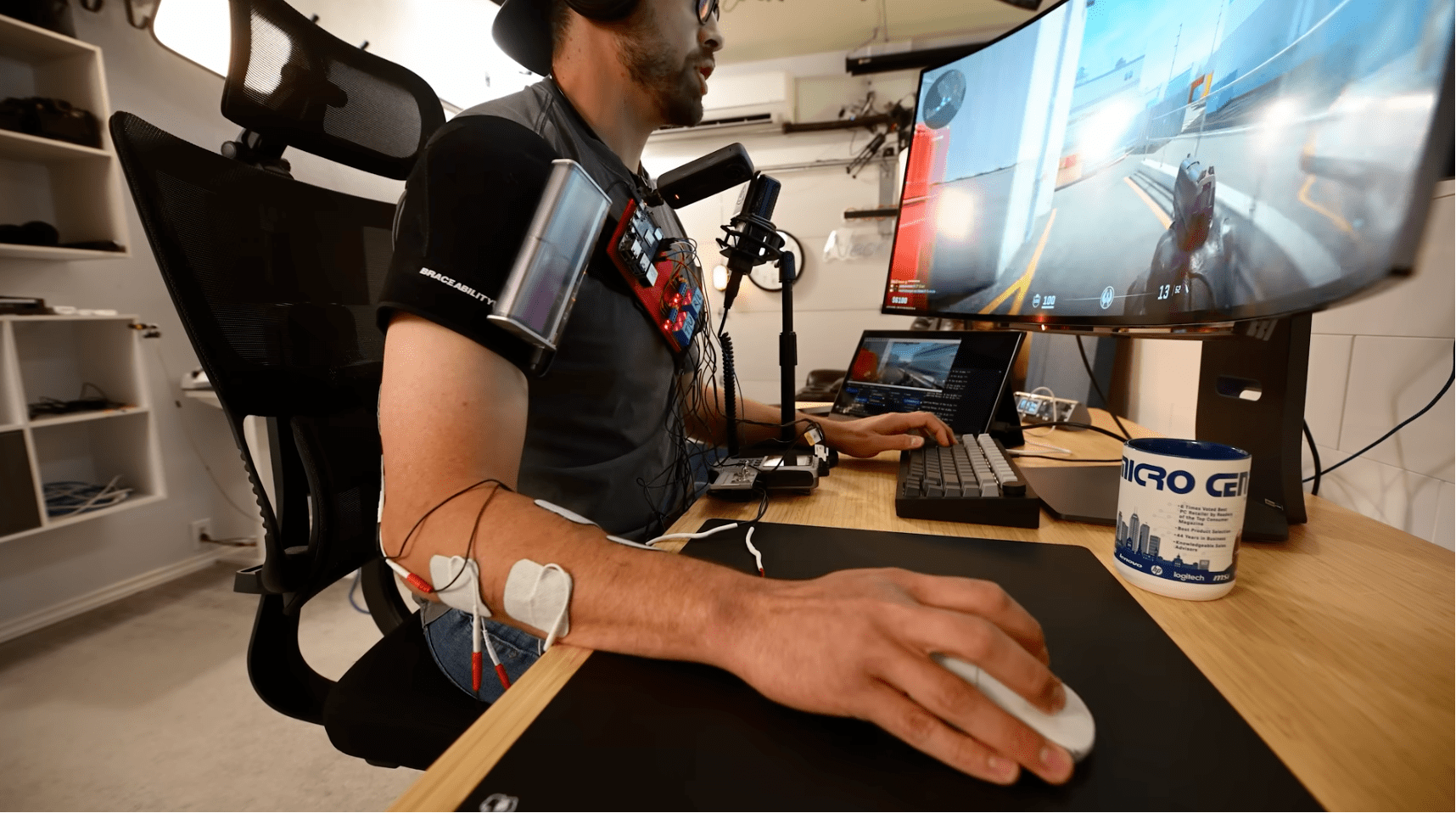

最为引人瞩目且引发争议的,是一位电竞玩家打造的硬核外设“电击手臂”。该系统通过计算机视觉和电肌肉刺激技术,使玩家的手能够在毫秒级时间内精准瞄准目标,甚至超越了许多职业选手。这项技术虽然目前仅限于娱乐领域,但它触及了人机协作的深层伦理问题:当技术可以“增强”人类的生理能力时,竞技公平性、健康风险以及人与机器的界限将如何定义?这不仅是对技术潜力的探索,更是对社会伦理和规则的深刻拷问,需要行业和社会共同探讨和规范。

行业动态与资本流动:驱动创新的隐形力量

在科技飞速发展的同时,行业内部的战略调整与人才流动也在持续进行。京东集团在2025年二季度的财报显示,其因对“新业务”的战略投入大幅增加,导致当季出现经营亏损。这反映出大型科技企业在寻求新增长点时,往往需要承担巨大的前期投入和市场培育成本。新业务的亏损并非全然负面,它通常是企业前瞻性布局、拓宽业务边界的必然代价,也显示出市场竞争的激烈和新兴业务的孵化周期。理解这种投入与回报的周期性,对于评估企业长期发展潜力至关重要。

此外,AI领域的关键人才流动亦是行业关注焦点。xAI联合创始人Igor Babuschkin的离职,并转而创办风险投资公司,无疑将为AI创业生态带来新的活力。这位曾主导打造世界最大AI超算Colossus并训练出Grok 4的关键人物的离去,既是对xAI短期发展的一次考验,也可能促使更多具备深厚技术背景的AI专家投身到投资领域,以资本和经验赋能新一代AI创新企业。人才的自由流动和跨界融合,正是驱动创新生态不断演进的重要因素。

展望:智能时代的挑战与机遇并存

综合来看,当前智能科技的浪潮正以多维度的突破,加速重塑全球产业格局与社会形态。从物理世界的机器人具身智能,到数字世界的算力爆发与大模型应用,再到人机交互的持续创新,我们正步入一个更加智能、互联互通的新时代。

然而,技术进步也伴随着一系列潜在挑战,如数据安全与隐私保护、算法伦理与偏见、就业结构性调整、以及新兴技术带来的社会公平问题等。如何在全球范围内构建协同创新的治理体系,平衡技术发展与社会责任,将是未来十年乃至更长时间内,所有参与者需要共同面对和解决的核心议题。只有在创新与规范、发展与安全之间找到最佳平衡点,智能科技才能真正惠及全人类,开启更加普惠、可持续的智能未来。