早期全球化浪潮下的海地经济命运溯源

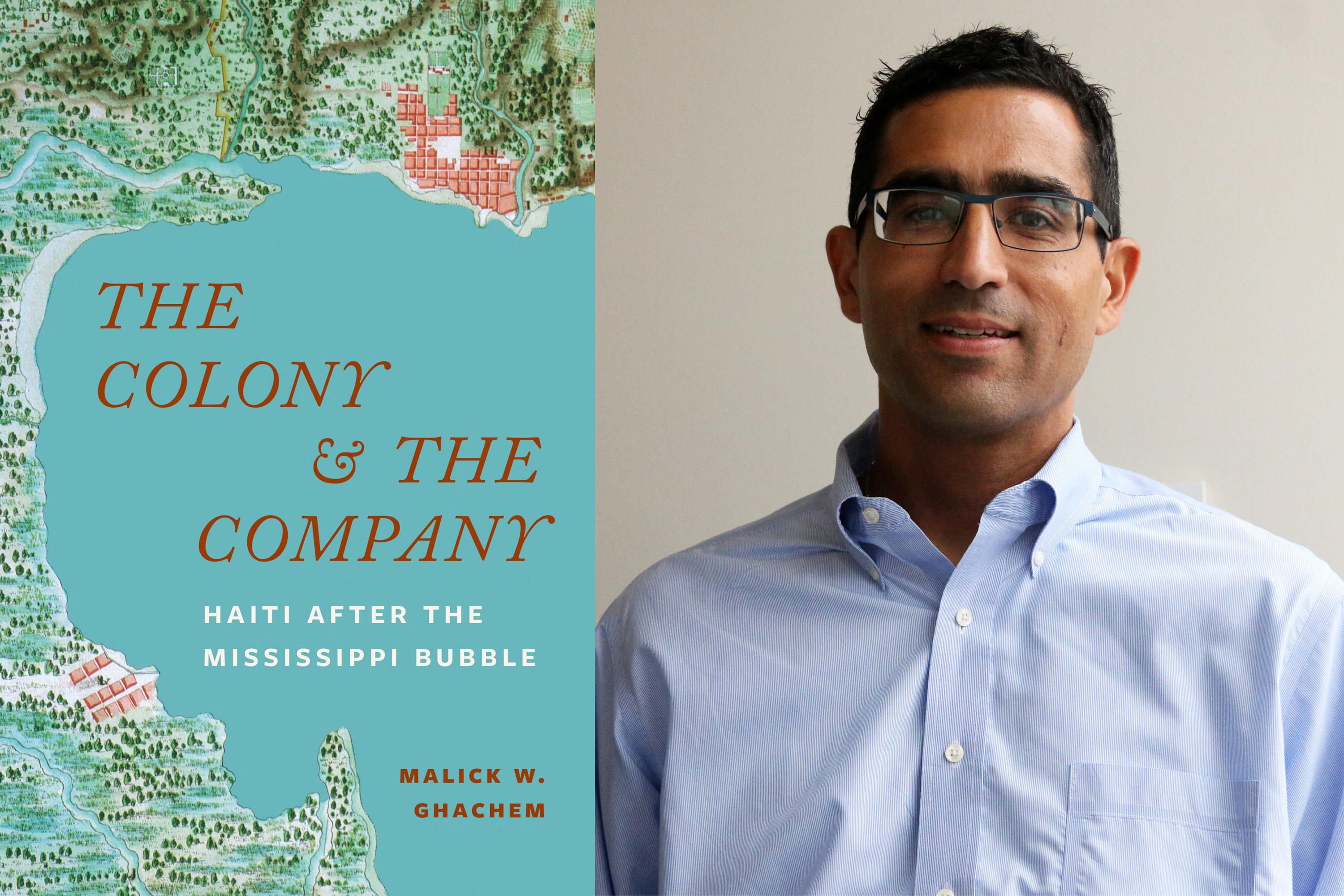

麻省理工学院历史学家马利克·加赫姆(Malick Ghachem)在其新作《殖民地与公司:密西西比泡沫后的海地》中,以前所未有的深度揭示了海地在革命前夕,即18世纪初期,是如何被一系列复杂的经济与政治力量所塑造,最终形成了其长期的、至今仍困扰着这个加勒比国家的经济结构。这项研究挑战了将海地当前困境完全归咎于1789年海地革命及其后的赔款的传统观点,而是将焦点前置,指向了欧洲大陆的金融狂潮和法兰西帝国的殖民扩张。通过对这一被忽视的历史阶段的细致梳理,加赫姆教授为我们理解海地复杂的经济社会问题提供了新的框架。

密西西比泡沫:一场跨越大西洋的金融风暴

要理解海地早期的经济变迁,必须首先回顾18世纪初期法国的政治经济图景。路易十四去世后的1715年,法国因长期战争而债台高筑,财政状况濒临崩溃。在此背景下,一位名叫约翰·劳(John Law)的苏格兰金融投机家登上了历史舞台。他提出了一项雄心勃勃的经济改革计划,旨在通过建立一家垄断性的海外贸易公司——西部公司(即密西西比公司前身),并将其与法国国家银行结合,发行纸币、管理国债,以此刺激经济增长并偿还巨额国家债务。

约翰·劳的“系统”在初期取得了显著成功,吸引了大量投资者。人们对新大陆的财富充满想象,尤其是对路易斯安那地区的开发前景寄予厚望,导致西部公司的股票价格一路飙升,形成了著名的“密西西比泡沫”。然而,这种脱离实际价值的股价狂热最终在1719年至1720年间破裂,引发了一场席卷法国乃至欧洲的金融危机。约翰·劳本人因此失去了巨额财富并被迫离开法国。尽管这场泡沫以崩溃告终,但其影响却异常深远,它不仅重塑了法国的金融体系,也深刻地改变了其海外殖民地,特别是海地(当时被称为圣多明戈)的命运。

蔗糖革命与殖民地的剥削性崛起

正是约翰·劳系统的扩张主义逻辑,无意中加速了海地在18世纪初期的“蔗糖革命”。法国急于通过殖民地经济来弥补国内的财政亏空,这使得圣多明戈的农业潜力被迅速放大。这里得天独厚的地理环境和气候条件,使其成为理想的蔗糖种植地。在法国殖民者的推动下,蔗糖种植园经济以前所未有的速度扩张,并成为当时全球蔗糖生产的中心之一。

然而,这种经济“成功”的背后,是残酷的奴隶制度和系统性的暴力剥削。为了满足日益增长的劳动力需求,法国及其他欧洲列强大规模增加了奴隶贸易,将数以十万计的非洲人强行运往加勒比海殖民地。这些被奴役的劳工在极其恶劣的条件下从事着高强度的劳动,为殖民宗主国创造了巨额财富。加赫姆指出,正是这一时期,海地的经济开始围绕着劳动密集型的蔗糖种植园形成,一个由少数种植园主控制、以剥削为核心的经济体系逐渐定型。这个体系不仅塑造了海地今日的地理版图,也将其牢牢地锁定在全球经济体系中的边缘位置,成为原材料的供应者。

革命前的“债权-债务”泥沼

加赫姆的研究核心在于揭示,海地与法国之间形成的复杂“债权-债务”关系,并非始于1825年海地为获得独立而被迫支付的巨额赔款,而是早在密西西比泡沫破裂后的18世纪20年代便已初见端倪并日益固化。他强调,这是一个大多数人知之甚少的历史转折点,但它却为海地后来的发展埋下了深刻的伏笔。

在法国殖民扩张的背景下,海地成为法国解决自身经济困境的关键环节。当时,殖民地的经济活动被严格限制,其贸易和生产主要服务于宗主国的利益。这意味着海地的经济发展路径从一开始就被设定为一种依赖性和外向型模式。殖民地内的种植园主,尽管在一定程度上抵制了约翰·劳公司的直接控制,但他们却“内化并私有化了该系统所反对的金融和经济逻辑”,将其作为管理种植园社会和维持自身财富的脚本。这种逻辑使得海地从早期就深陷于一种结构性的不平等交易中,其产出被廉价掠夺,而自身则背负着沉重的经济负担和债务。

复杂社会与内在矛盾的萌芽

《殖民地与公司》一书不仅关注宏观经济结构,还深入探讨了18世纪海地殖民社会的复杂性。圣多明戈并非一个单一的、同质化的社会,它汇聚了多种力量和人群,包括耶稣会传教士、被重新安置的欧洲女性,以及“马龙人”(逃亡并建立自由社区的奴隶)等。这种多元性与种植园经济的暴力本质形成了鲜明对比。

殖民地的“成功”在很大程度上是建立在对非洲奴隶的残酷剥削之上。这种高度不稳定的社会结构,充斥着暴力冲突、公民动荡以及经济选择的严重匮乏。加赫姆深刻指出,“殖民地作为法国经济力量的‘成功’,与使其在革命后难以作为一个独立国家存活的条件是密不可分的。”这意味着,殖民时期所建立的经济模式和由此产生的社会矛盾,早在独立革命之前就已经成为海地未来发展的巨大障碍。一个以奴役和压迫为基础的“繁荣”,必然会带来深远的社会撕裂和政治不稳定,为其后漫长的苦难埋下了祸根。

历史的深层回响:挑战既有叙事

在公共讨论中,海地的过去常被用来解释其作为“失败国家”的现状,尤其是在帮派暴力日益猖獗的今天。许多人将海地的困境与1789年海地革命及其后的赔款联系起来。然而,加赫姆教授对此提出了不同看法。他认为,虽然革命改变了一些政治格局,但并未从根本上改变该国人民的生存状况。

“有一种观点认为,正是海地革命导致了海地的贫困、暴力、政治功能失调和经济不发达,”加赫姆说。“但我认为这种说法是错误的。这是一个更古老的问题,可以追溯到17世纪末和18世纪初海地与法国的关系。革命加剧了这个问题,而且影响显著,因为法国对此做出了回应。但海地从属地位的条件早已设定。”

通过将历史叙事追溯到18世纪初期,加赫姆的新作有效地挑战了这种将海地所有问题归咎于革命本身的简化观点。他强调,法国为了解决自身财政危机而建立的殖民剥削体系,以及由此产生的债权-债务关系,才是海地长期贫困和不稳定的深层根源。革命后的海地,虽然获得了政治独立,但其经济基础仍然被殖民时期的结构性束缚所限制,难以摆脱。这种历史的连续性而非断裂性,为我们提供了理解海地现状更为全面和深刻的视角。

洞察未来:历史研究的现实意义

加赫姆教授的这部著作,不仅是学术界的重要贡献,也对我们理解当代世界经济体系中的不平等和发展中国家面临的挑战具有启发意义。通过细致的档案研究和深入的历史分析,他成功地“重新讲述了那些不为人知或被低估的历史故事”。他呼吁对海地的过去和现在进行更广阔的审视,并思考其深厚的经济根源是如何塑造了其社会结构。

《殖民地与公司》是一项具有里程碑意义的研究,它通过聚焦一个看似遥远的金融事件——密西西比泡沫,以及它在加勒比海一个遥远殖民地产生的连锁反应,揭示了全球经济力量如何深刻地影响并塑造一个国家的长远命运。它提醒我们,当前世界的许多问题,往往根植于数百年前的历史事件和结构性选择。对于政策制定者、经济学家以及任何关注全球发展不平衡的人来说,加赫姆的著作提供了一个审视历史如何持续影响当下,并为未来决策提供深刻洞察的宝贵范本。