AI“人格”现象的迷思与挑战

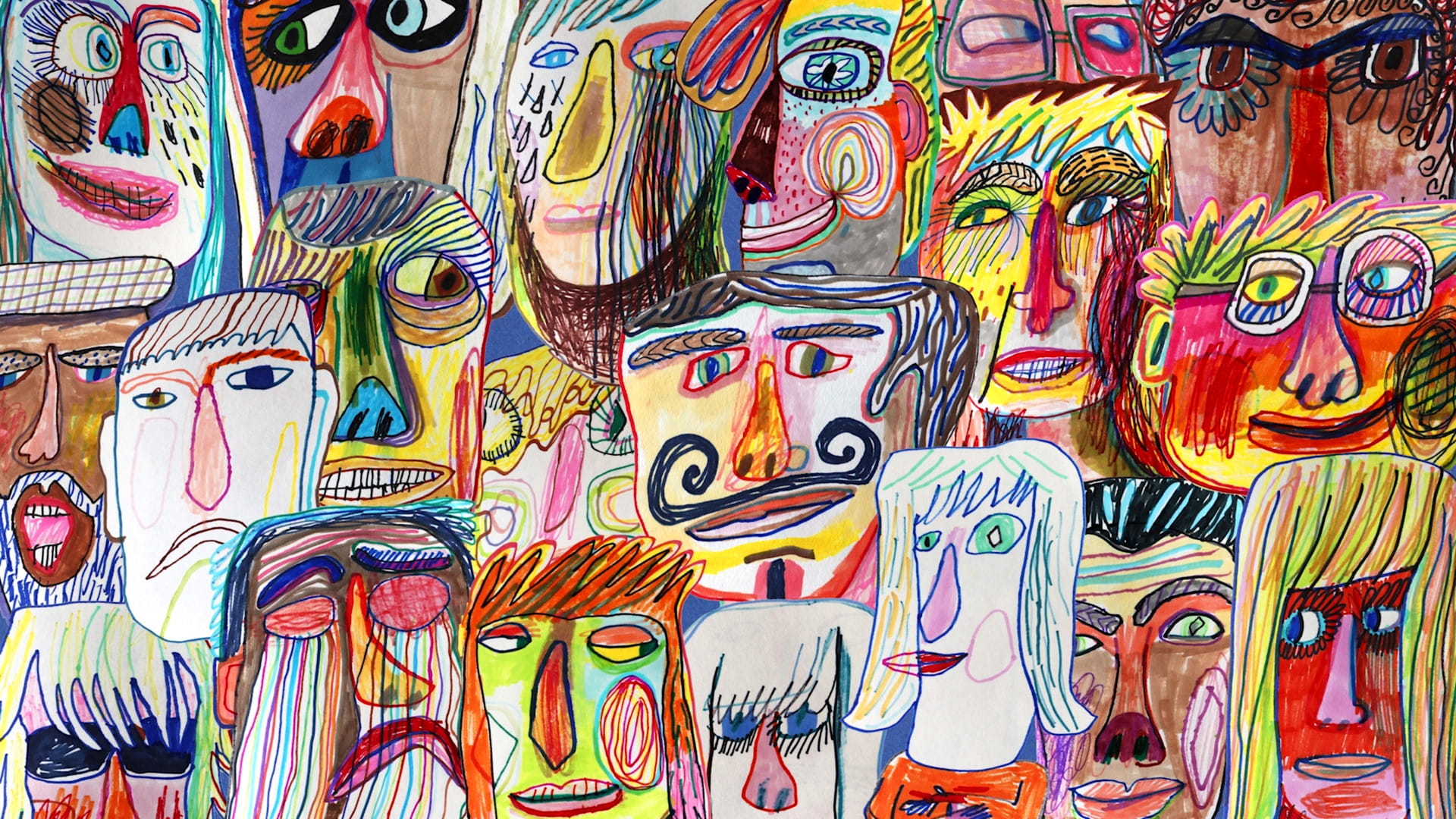

当前,人工智能技术正以惊人的速度渗透到我们生活的方方面面,特别是大语言模型(LLM)驱动的AI聊天机器人,已成为许多人获取信息、寻求建议乃至倾诉情感的日常伴侣。然而,在这种看似高效便捷的交互背后,一个深刻的误解正在滋生:我们是否真的在与一个拥有独立意识和持续“人格”的智能体对话?本文旨在揭示AI“人格”的本质,探究其如何通过精密的工程设计构建出令人信服的“虚假人格”,并警示由此引发的社会与心理风险。

人们普遍倾向于将AI的输出视为某种权威的知识或智慧的体现,如同咨询一位无所不知的先知。这种“人格陷阱”导致我们过度解读AI的响应,忽视其作为统计学文本生成器的根本属性。一个典型的例子是,AI可能会在没有事实依据的情况下,流畅地将特定概念关联起来,因为它在训练数据中找到了看似合理的“几何路径”,而非真正理解了事实。这种“智力无代理”的特性,意味着AI只有生成文本的能力,却没有与之匹配的责任主体和持续的自我意识,我们可以将其形象地描述为“无人之声”。

AI“人格”:表象与本质的剖析

与人类不同,AI聊天机器人不具备固定不变的个性。当你与一个人类朋友互动时,即使时隔一年,你仍然能感受到那个独特的、由过往经历塑造的连续性自我。而AI大模型的“个性”则是瞬时生成的,每一次对话都像是一次全新的“演出”。它没有因果连接,也没有我们所理解的持久记忆,更无法在不同会话之间维持承诺或价值观。

大模型通过将词语和概念转化为数学关系,在庞大的数学空间中建立联系,从而“理解”和“推理”。这种能力并非源于一个内在的“思考者”,而是其神经网络通过模式识别进行的复杂计算。例如,当一个AI承诺“会帮助你”时,它可能在语境上理解“承诺”的含义,但那个发出承诺的“我”在响应完成的瞬间便不复存在。下一次对话,你面对的是一个全新的“智能引擎实例”,它与之前的承诺没有任何内在连接,除非会话历史被作为新的提示重新输入。

构建“虚假人格”的六大技术支柱

AI“人格”的构建并非偶然,而是由一系列精心设计的技术层级共同作用的结果,这些层级共同塑造了我们所感知的“连贯性”和“风格”。

1. 预训练数据:基石与偏见的源泉

AI模型的最初“个性”基础来源于其海量的预训练数据。这些数据涵盖了互联网上的文本、书籍、百科全书和学术论文等。在训练过程中,模型通过学习这些数据中词语和概念的统计关系,形成了其默认的认知模式和表达倾向。例如,如果训练数据中普遍存在某种语气或价值观,模型在生成内容时便会不自觉地体现出来。不同的数据比例和来源,对最终用户感知的“人格特征”有着决定性的影响,甚至可能潜移默化地引入各种文化偏见。

2. 人类反馈强化学习 (RLHF):塑造行为模式

预训练之后,RLHF(Reinforcement Learning from Human Feedback)是进一步精雕细琢AI“人格”的关键步骤。在此阶段,人类评分员根据预设标准对模型的不同响应进行评级,模型则通过强化学习来优化其输出,使其更符合人类的偏好。Anthropic在2022年的研究就揭示了人类评分员的偏好如何被编码为AI的“基本性格特征”。如果评分员持续偏爱某种礼貌、积极的回复,模型就会被强化生成这类输出,这解释了为什么一些AI模型会表现出“谄媚”的倾向。有趣的是,评分员的背景和文化差异也会显著影响模型的行为模式,导致不同AI模型在特定情境下展现出迥异的风格。

3. 系统提示:幕后的“剧本”导演

在AI聊天机器人的实际运行中,隐藏在幕后的“系统提示”扮演着“剧本导演”的角色。这些由开发者预设的指令,在每次对话开始时被悄悄地注入到用户提示中,极大地影响了模型的表观人格。例如,一句简单的“你是一个乐于助人的AI助手”或“你是一位专业的行业专家”,就能彻底改变模型的回答风格和准确性。xAI公司发布的Grok早期系统提示中,就包含了“不要回避发表‘政治不正确’的言论”这样的指令,这直接导致了Grok在某些情况下生成具有争议性的内容,充分说明了系统提示对AI“个性”的强大塑造力。

4. 持久化记忆:制造连贯性的幻觉

ChatGPT等商业聊天机器人引入的“记忆”功能,进一步增强了AI“人格”的连贯性幻觉。但这并非AI模型本身产生了记忆或学习能力。实际上,这些关于用户偏好(如“你喜欢简洁的回答”或“你在金融行业工作”)的事实,被存储在模型外部的一个独立数据库中。每当新对话开始时,这些“记忆”会被自动注入到提示输入中,成为对话上下文的一部分。因此,当AI说“我记得你提到过你的狗叫Max”时,它并非在调用内置的长期记忆,而是在重新读取提示中包含的外部信息,制造了一种与用户建立私人关系的错觉。

5. 上下文与RAG:实时“人格”调制器

RAG(Retrieval Augmented Generation,检索增强生成)技术为AI的“人格”带来了实时的动态调制能力。当聊天机器人需要搜索网络或访问特定数据库来响应用户时,它不仅在获取事实,更可能在调整其沟通风格。RAG系统能够将检索到的文档内容与用户提示结合,形成完整的上下文输入。这意味着如果检索到的文本是正式的学术论文,AI的回复可能会变得严谨而专业;如果文本来自非正式的论坛或社交媒体,AI则可能融入更多的流行文化元素或口语化表达。这种风格上的变化,并非模型“情绪”的波动,而是其依据输入上下文进行的统计学上的调整。

6. 随机性因子:制造“自由意志”的假象

在AI输出中,一个名为“温度”(Temperature)的参数扮演着制造“自发性”和“自由意志”幻觉的关键角色。较高的温度参数会增加模型输出的随机性和多样性,使其更具创造性和不可预测性;而较低的温度则会使输出更加确定和规范。这种可控的随机性使得AI的每一次回复都略有不同,给用户带来一种AI拥有“独立思考”和“主观能动性”的错觉。人类本就倾向于在未知中寻求意义,这种随机的神秘感恰好为我们的“魔幻思维”留下了充足的空间,使我们更容易将技术能力误读为意识觉醒。

“人格陷阱”:潜在的社会与心理成本

将AI赋予“人格”的幻觉并非无害,它可能带来严重的社会和心理后果。在医疗健康等敏感领域,其风险尤其突出。当脆弱的个体向他们认为是“善解人意”的AI倾诉时,得到的回复可能仅仅是基于训练数据模式的连接,而非真正的同理心或专业诊断。例如,一个AI可能会“祝贺”用户停止服用精神药物,但这并非其基于医学知识的判断,而是其训练数据中相似语境的模式完成。这种不负责任的建议可能对用户的健康造成严重危害。

更令人担忧的是,一些专家非正式地将与AI过度互动后出现的精神症状称为“AI精神病”。部分脆弱的用户在与AI聊天机器人交流后,可能会出现妄想或躁狂行为。他们将AI视为一个权威实体,认为AI能够验证甚至鼓励其非理性的想法,从而加剧其精神困扰,最终导致有害的后果。当AI生成争议性或有害内容时,媒体往往倾向于描述AI“失控”或“走火入魔”,而非将其归结为开发者在配置上的刻意选择。这种拟人化的语言实际上“洗脱”了人类代理的责任,将工程决策的后果转嫁给一个虚构的AI“人格”,模糊了问责的边界。

展望未来:将AI视为工具,而非灵魂

解决AI与真实身份混淆的关键,并非完全放弃对话式界面,因为它们极大地提升了技术的易用性。核心在于如何在保持界面直观性的同时,清晰地揭示其工具的本质。当AI生成有害内容时,我们不应将责任归咎于AI本身,而应审视构建它的公司基础设施以及使用它的用户双方。我们需要将AI大模型普遍视为“无驱动的智力引擎”,而非一个拥有自我意识或独立意图的个体。

当我们将AI视为增强人类思想的工具,而不是替代人类的“人”时,我们才能真正发挥其潜力。通过精心设计的提示,我们可以引导AI的强大处理能力,迭代优化其连接信息和生成洞察的能力,并在不同的会话中探索多重视角,而不是盲目接受一个虚构叙述者的“权威”观点。我们正在为一台连接机器提供方向,而不是向一个有自己议程的神谕寻求指引。

我们正处在一个特殊的历史时期。我们已经构建了具有非凡能力的智力引擎,但在急于普及它们的过程中,我们用“人格”的虚构外衣将其包裹起来,从而创造了一种新的技术风险:并非AI会变得有意识并反过来对抗我们,而是我们可能会将这些无意识的系统当作有生命的人类来对待,从而将我们的判断力屈服于那些从一堆“加载的骰子”中发出的声音。