广告未能成功变现,而负责业务的高管却提前离职。这并非AI搜索领域孤立的现象,而是一场普遍的商业模式探索困境。

AI搜索初创公司Perplexity,这家成立仅三年的企业,其估值已飙升至180亿美元。近期,公司一方面大力推进广告与购物业务,另一方面却不得不应对来自多家新闻出版商的集体围攻。今年8月,Perplexity更是抛出重磅消息,计划以345亿美元的天价收购谷歌Chrome浏览器。然而,就在这一关键时刻,负责广告业务的高管Taz Patel却突然离职,其短短九个月的任期,留下了尚未兑现的广告业务,也让Perplexity所面临的困境、官司以及这场豪赌,全面浮出水面。

根据外部媒体披露的数据,去年第四季度,Perplexity的广告业务营收仅为2万美元。一边是迅速膨胀的估值,一边却是迟迟未能盈利的现实,这使得业界对AI搜索能否真正通过广告模式实现盈利的质疑声再次高涨。

AI搜索巨头Perplexity的商业化压力

Perplexity首席执行官Aravind Srinivas曾公开表示:“无论我们如何评价谷歌,过去50年中最伟大的商业模式就是点击广告。这是一种非常出色的商业模式,其利润率高达80%。”他也曾预测,Perplexity未来的主要盈利引擎“会是广告”。

然而,现实并未如他所愿。2024年底,Perplexity从一家网红营销公司挖来了首席营收官Taz Patel,任命其负责公司的广告与购物业务,旨在推动这一板块的拓展。但令人意外的是,仅仅九个月后,这位高管便匆匆离职。

尽管Perplexity曾与TurboTax、Indeed、Whole Foods等众多品牌建立试点合作,尝试在AI问答界面中嵌入赞助链接,并上线了与PayPal、Venmo打通的购物功能,但这些广告实验带来的收入却微乎其微。2024年第四季度,据称Perplexity的广告收入仅为2万美元。与公司超过1亿美元的年化营收(主要来源于订阅与API服务)相比,广告贡献几乎可以忽略不计。

广告高管的离开,标志着Perplexity在广告领域的探索仍停留在试验阶段。尽管该公司高层对外强调“工作会继续”,但谁将接手这项关键业务,目前仍未明确。与此同时,Perplexity还需应对内容版权官司的拖累。过去一年,该公司在法律开销上已耗费数百万美元。纽约时报曾向其发出律师函,要求停止侵权。今年8月,《日经新闻》和《朝日新闻》也联合提起诉讼,指控其未经许可使用文章内容。面对日益扩大的法律纠纷,Perplexity在8月底宣布,愿意与签署协议的媒体分享AI搜索收入,例如提供付费订阅产品Comet Plus的80%收入分成。这被视为一种妥协姿态,但能否换来广泛的合作,目前仍是未知数。一边烧钱扩张与巨头竞争,一边探索变现路径,还要应对法律官司,Perplexity的压力可谓重重。

巨头们在AI搜索广告领域的探索与挑战

Perplexity并非唯一在广告业务上遭遇困境的玩家,科技巨头们同样在这块蛋糕上进行着艰苦的探索。早在2023年,微软便将OpenAI技术引入Bing,推出Bing Chat(后更名为Copilot)。当时,微软已尝试在对话答案中嵌入广告,并承诺与出版商分享收益,甚至为答案添加“来源链接”以缓解外界担忧。微软内部设有专门的广告研究部门,持续深耕Copilot的广告业务,试图吸引广告商关注对话式AI。然而,Copilot的日活跃用户数仍远低于谷歌或OpenAI,微软的广告收入也比谷歌小一个数量级,始终未能撬动现有格局。

谷歌作为传统搜索广告的霸主,其80%的收入依赖广告,因此拥有比微软更强烈的动机去探索AI搜索广告。该巨头曾推出搜索生成体验(SGE),在AI概览(AI Overview)周围设置熟悉的广告位。但除了计算成本和站外流量下滑的问题,谷歌的AI搜索还经历了一系列“翻车”事件,例如建议用户“在披萨上涂胶水”以防止奶酪滑落,甚至推荐使用特定的无毒胶水并给出混合比例;或是推荐用户使用“含氟漂白剂+白醋”清洗洗衣机,而这两种物质混合会产生有毒氯气。

至于OpenAI,目前尚未推出任何广告产品,其主线业务依然是订阅服务和API使用。公司首席财务官曾表示,对广告问题“深思熟虑”,态度较为谨慎,将广告视为最后的选项。然而,随着运营成本飙升和商业化压力增大,广告业务正逐渐成为OpenAI潜在的战略选项之一。OpenAI已从谷歌、Meta等巨头挖来多位广告业务高管,其中包括前谷歌搜索广告团队负责人。Sam Altman对广告的态度一直很犹豫,他去年曾表示将AI与广告结合“特别令人不安”,但今年在播客节目中还是松口称,对广告“并不是完全反对”。OpenAI的另一名高管还对外称,公司需要“非常周到且有品味地”考虑如何将广告整合到ChatGPT中。

用户量是OpenAI犹豫的底气,ChatGPT的总用户数据已超过7亿,付费用户达到2000万。根据彭博社今年早些时候的数据,OpenAI预计今年将通过订阅服务创造127亿美元的收入,是2024年37亿美元年收入的三倍多。然而,该公司“烧钱多于赚钱”,预计要到2029年才能实现正现金流。无论是积极探索、经历翻车、谨慎试水还是彻底抵触,这些公司都绕不过一个核心事实:比起传统搜索,生成式AI天然难以与传统广告模式适配。AI将“找信息”变成了“直接给出答案”。传统搜索一页可以放置多个广告,而AI对话通常只给一段结论加少量引用,强行插入广告可能会破坏对话节奏,导致广告位天然稀缺,单次询问的变现上限也被压低。此外,用户将对话式AI视为“顾问”,一旦感觉答案被金主左右,信任将立刻崩塌。如果必须明确标注“广告赞助”,又会拉低点击率与接受度。用户与AI的大量对话问题属于“解释、总结、探索”范畴,商业意图较弱,难以匹配高价关键词,即便展示广告,实际的eCPM(每千次展示有效收入)也难以提升,这是衡量广告收入的关键指标。成本则是另一重枷锁。2025年5月,谷歌首席执行官Sundar Pichai曾承认,处理AI搜索查询的成本可能比传统搜索高得多,毕竟需要大语言模型(LLM)进行推理。即使每次查询的广告收入与传统搜索持平,毛利也可能被高昂的算力成本吞噬,这笔账很难单纯依靠广告打平。更不用说,如果遇到AI“幻觉”风险,例如“给用户推荐无毒胶水来做披萨”那样出现严重错误,广告主投放会更加谨慎,用户也会因AI搜索质量问题而流失。因此,平台只能小心翼翼地进行试水。

AI搜索的未来:从卖注意力到卖结果

换言之,即便科技巨头们,目前也尚未找到AI搜索完美的广告模式,Perplexity的挣扎并非个例。然而,重塑搜索的竞赛仍在激烈进行。尽管Perplexity面临巨大压力,但就在外界以为它只能被动挨打时,该公司前段时间传出惊人消息:计划出价345亿美元收购谷歌的Chrome浏览器。谷歌Chrome拥有超过30亿用户,占据全球近七成的浏览器市场份额。Perplexity虽然估值已达180亿美元,但其搜索处理量连谷歌的百分之一都不到。如果交易成真,Perplexity将立即获得全球级的流量入口。为了安抚谷歌和监管机构,Perplexity在致谷歌首席执行官Sundar Pichai的一封信中承诺,将保留并支持Chromium的开源技术,甚至会暂时将谷歌搜索保留为Chrome的默认搜索引擎。

问题在于,谷歌会愿意吗?这几乎是不可能的事情。Perplexity的这一举动,更像是“借势”美国司法部的反垄断诉讼。该案认为谷歌在搜索市场存在垄断行为,并建议谷歌将Chrome剥离。无论交易能否成真,Perplexity的出价本身更像是一种宣告,表明它不满足于小玩家的角色。该公司CEO对“广告模式”和高利润率毫不掩饰的追逐也充分说明了其巨大的野心。

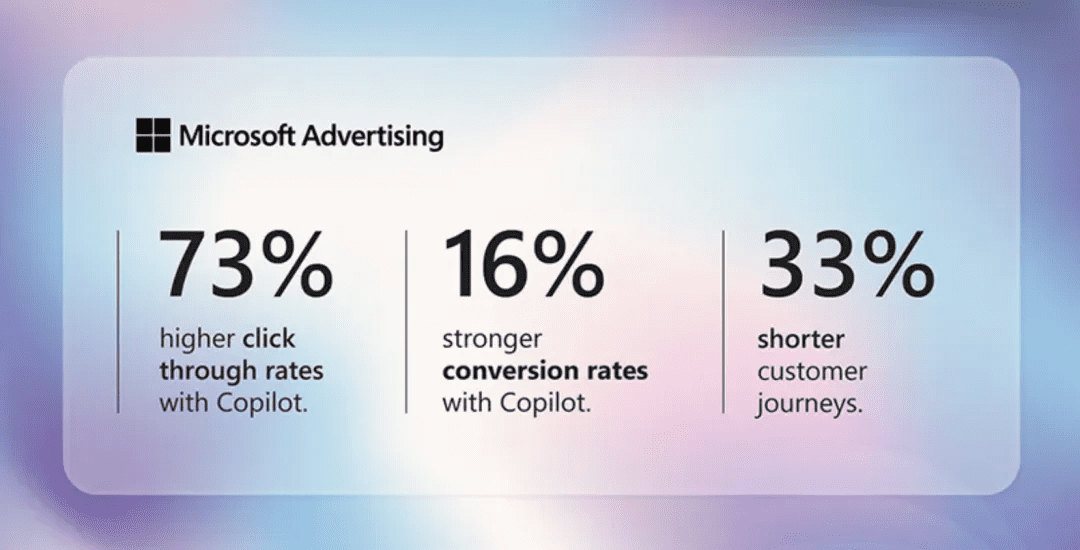

AI搜索广告市场目前仍处于早期阶段。以美国为例,根据eMarketer的数据,2024年AI驱动的搜索广告支出仅约10亿美元,到2029年也不过260亿美元,仅占整体搜索广告市场的13%。短中期内,这更像是一种“传统搜索+AI答案”的混合过渡。如果AI广告市场规模确实如此之小,AI公司目前仅靠广告根本无法收回成本。需要指出的是,AI搜索广告存在诸多问题,但这并不意味着其效率低下。尽管广告位较少,但其驱动用户购买的“转化率”有可能比传统搜索更高。根据微软今年8月披露的数据,与传统搜索相比,旗下AI产品Copilot用户与广告互动更多,点击率提高了73%,转化率提高了16%。如果用户的意图明确与购物相关,购买率还会更高。简单来说,就是AI搜索广告位“更少”,但会“更准”。

微软和谷歌等巨头都在持续探索,Perplexity则迫切希望撕开新的缺口。其中的考验在于,如何在保持用户体验的同时,找到可持续的商业模式组合。此外,整个行业也在积极追逐Agent模式,希望AI不仅能回答问题,还能帮助用户直接完成订票、下单、预约等操作。一次成功的转化,其价值可能远超无数次的曝光。但当答案或Agent的行动本身就完成了大部分工作,商业化的逻辑就从“卖注意力”转变为“卖结果”。问题在于,结果是否真的可靠?在这种场景下,广告又会演变为怎样的形态?AI是否又应该为推荐负责?未来充满不确定性,当下唯一能确定的是,AI搜索的时代,很难再像传统搜索那样,仅靠罗列一大堆广告链接就能赚得盆满钵满了。AI搜索的新货币,是结果。