AI时代内容创作革新:小云雀的机遇与挑战

在当前内容为王的时代,如何高效产出高质量内容已成为各行各业的共同诉求。随着人工智能技术的飞速发展,一系列AI创作工具应运而生,旨在大幅提升创作效率。其中,字节跳动旗下的「小云雀」便是备受关注的一款集成式AI内容创作平台,其宣称“一句话打造一个爆款”的强大能力,无疑为广大内容创作者带来了巨大的想象空间。本报告将对小云雀进行深度分析与实测,探讨其在视频、图片及数字人生成方面的实际表现、潜在应用场景及当前面临的挑战。

智能化生成:效率提升的显著优势

小云雀的核心竞争力在于其将复杂的视频制作流程高度自动化。用户只需输入简单的提示词,系统便能迅速完成“理解分析-创意脚本-剪辑成片”的全链条操作,在数分钟内生成结构完整的短视频。这种极致的便捷性对于缺乏专业技能的普通商家、初创企业运营人员以及个人内容创作者而言,无疑是巨大的福音。例如,为商品制作宣传片、活动海报或社交媒体配图,小云雀都能在短时间内给出可用的成果,显著降低了内容制作的门槛与时间成本。

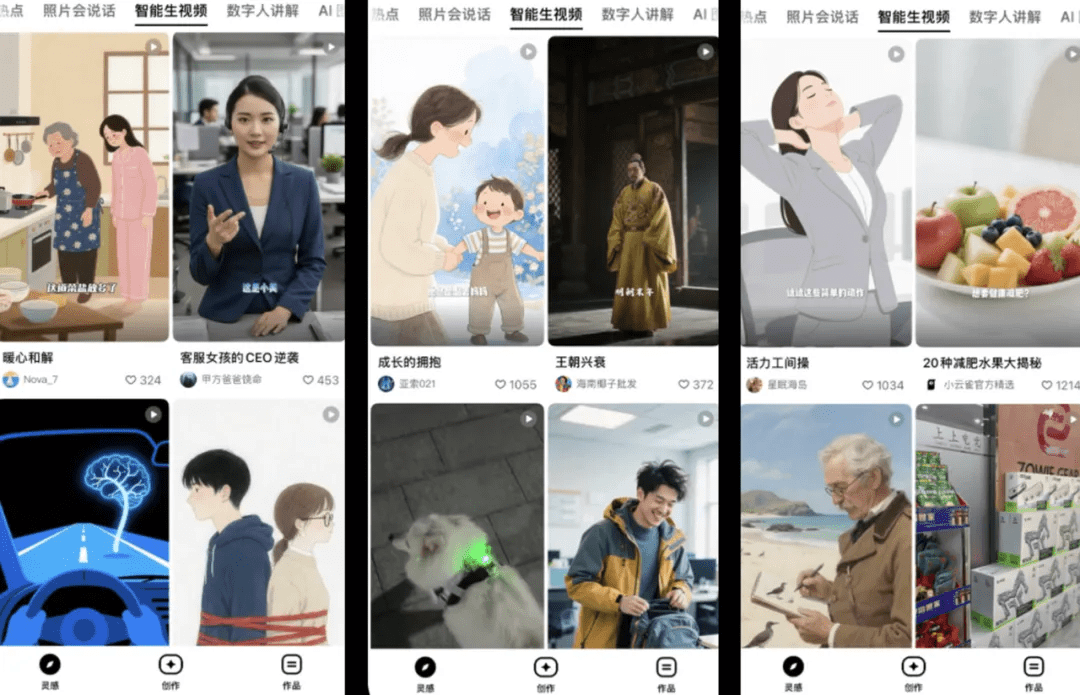

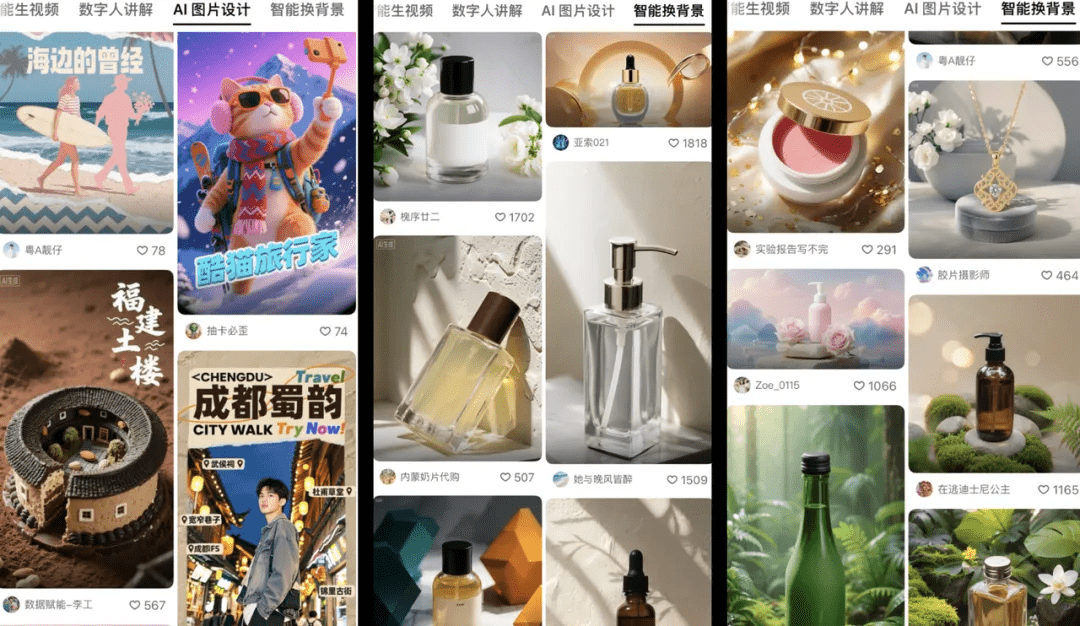

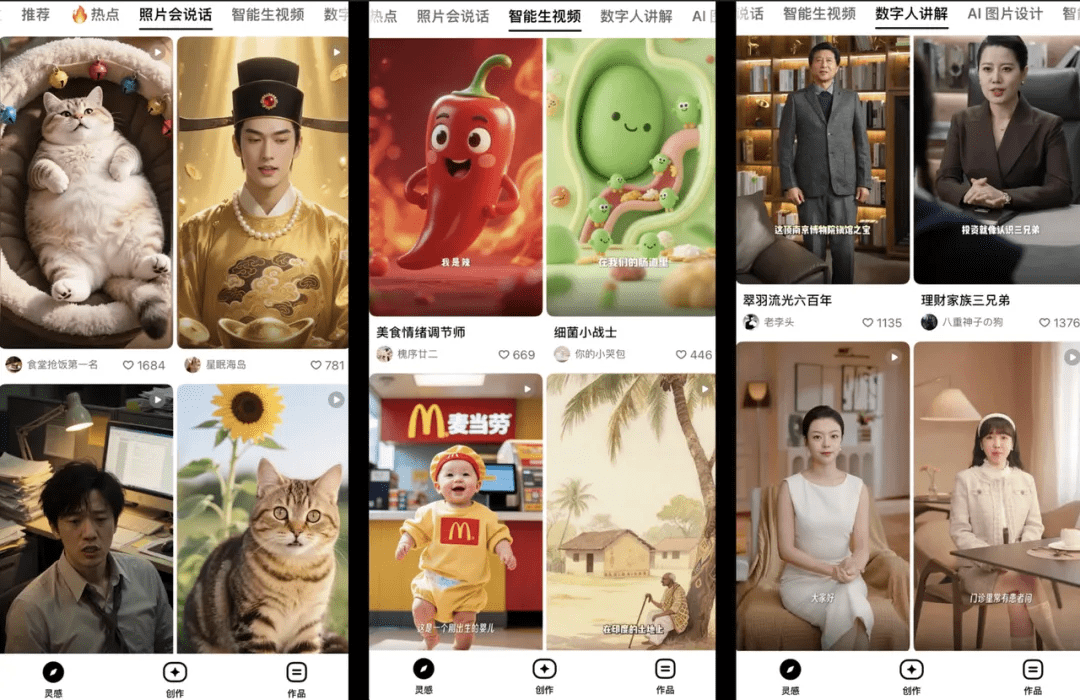

小云雀还允许用户上传自定义素材,进一步增强了内容的个性化空间,使其在满足基本商业宣传需求时展现出较高的实用价值。它将“照片会说话”、“智能生视频”、“数字人讲解”和“AI图片设计”等多种成熟的AI能力整合到一个应用之中,为用户提供了一站式解决方案。

“AI味”浓重:生成内容与人类审美的“恐怖谷”效应

尽管小云雀在效率方面表现抢眼,但在内容质量和艺术表现力上,目前仍存在较为明显的“AI味”,这正是其未能跨越“恐怖谷”效应的关键。具体表现在以下几个方面:

镜头语言与转场生硬:AI生成的视频往往呈现出趋同的镜头语言和程式化的转场效果。虽然画面切换紧凑、节拍规整,但这种统一的节奏感却容易抹平内容的叙事张力与情绪铺垫,使得不同题材的视频都流露出相似的腔调,缺乏自然的气息与呼吸感。对于需要情感共鸣或复杂叙事的爆款内容而言,这种标准化输出难以满足观众日益挑剔的审美需求。

合成音效的局限性:AI合成语音在清晰度和断句上已达到“可用”标准,但在需要情感表达时,其“永远平”的韵律容易让观众感到出戏。人类对声音的情绪感知高度敏感,缺乏抑扬顿挫和情感起伏的AI配音,在深度内容传达上显得苍白无力,难以建立有效的听觉连接。

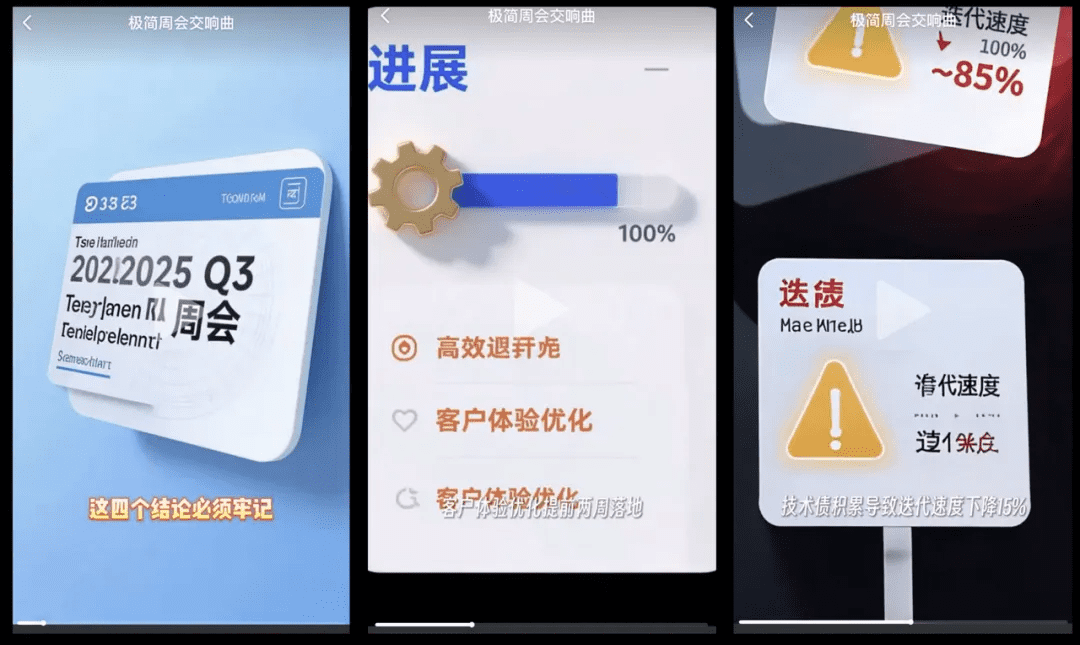

文字与画面结合的缺陷:在实际测试中,AI生成的视频中文字内容常常出现排版问题,甚至乱码。例如,将“2025 Q3”错误地显示为“202|2025 Q3”,或夹杂无意义的伪英文。此外,字幕文字与背景画面的对比度不足,严重影响了可读性。这些细节上的失误极大损害了内容的专业度和观赏性。

- 画面逻辑与一致性挑战:AI在理解复杂场景和保持物体一致性方面仍有进步空间。例如,在生成加州街头滑板视频时,可能出现人物提着滑板却在沙滩上“凭空滑动”的场景;在宠物制作蛋糕的视频中,鸡蛋能从桌面上“穿出”,或同一只小狗在不同画面中形象气质不一(如眼睛颜色变化)。这些逻辑性错误和视觉不连贯性,使得AI生成的内容难以达到真实可信的水平。

- 数字人表现不尽人意:无论是“照片会说话”还是“数字人讲解”功能,口型与声音不同步、表情僵硬等问题时有发生,这同样是“AI味”的显著体现。此外,目前小云雀尚不支持横屏(如16:9)视频输出,这对于品牌宣传、教育演示或企业汇报等有特定格式需求的场景构成限制。

图片设计:实用性与局限性并存

相较于视频生成,小云雀在图片设计方面的表现更为友好。“AI图片设计”和“智能换背景”功能确实能帮助非专业设计用户快速获得高质量的电商图、活动海报或社交媒体封面图。尤其在商品展示图制作上,其效率优势更为明显。

然而,“智能换背景”功能依然存在局限性。对于常见物体的抠图与景深处理效果可圈可点,但一旦涉及人物素材,发丝边缘溢出、反射逻辑错误、阴影浮离等问题便会显现,产生明显的“悬浮感”,再次暴露出AI生成的不自然之处。这表明在处理复杂细节和真实感营造上,AI仍需进一步优化。

产品策略、定价与市场潜力

小云雀的策略是将其背靠剪映团队的诸多AI内容能力集成到一个低门槛的App中,并通过“灵感”页与抖音的热点趋势洞察相结合,旨在赋能更广泛的创作者群体。

目前,小云雀已推出付费计划,价格为每月79元或每年759元,包含每月1200积分,可用于生成大约600秒视频或1200张图片。然而,决定其未来上限的并非功能的数量或生成量,而是这些功能的实际可用性和内容质量。

当前版本缺乏精细化的编辑功能,如视频时间轴、设计图层或关键帧调整,这使得愿意深究细节的用户难以进行微调。虽然官方表示iOS版本即将上线编辑功能,且建议用户可导出至其他软件修改,但这无疑增加了操作的复杂性,降低了“一站式”体验的流畅度。此外,更多自然态音色的开放和中文字体乱码问题的解决,都是提升用户体验的迫切需求。

AI内容面临的行业深思:同质化与流量挑战

当海量创作者纷纷转向AI生成内容时,一个核心问题随之浮现:平台和消费者是否会接受这种大规模的AI内容轰炸?AI提供“开箱即用”的审美范式,长此以往可能塑造下一代内容的“母语”,导致内容的高度同质化。当“像内容的东西”可以被无限生成时,“像内容的垃圾”也将呈指数级增长。

一些小云雀使用者反馈,AI视频内容容易受到平台“限流”。例如,有用户指出数字人视频尤其容易被限流,即使文案原创,也可能在小爆一次后账号就收到限流提示。另有用户反映,AI视频的浏览量远低于自主拍摄的内容。这反映出平台可能正在对AI生成内容的流量分配进行调整,以应对潜在的低质量内容泛滥。

因此,目前谁能将小云雀作为其主要创作工具?答案可能是那些对效率要求高、对内容精细度要求相对宽松的群体:如门店老板、小型企业运营、普通的社交媒体个体、校园及机构宣发团队、以及需要稳定栏目更新的知识科普账号。在平面设计方面,其快速生成促销海报、社媒配图和活动价签的能力尤为突出。

然而,对于追求艺术级作品、复杂叙事或高级镜头语言的专业创作者而言,小云雀现阶段可能仍显不足。除非他们愿意投入大量时间反复调整提示词和设置,否则难以达到其预期的创作水准。

展望未来:效率与创意融合之路

小云雀作为一款集成式AI内容创作工具,已成功地将多项AI能力封装进一个便捷易用的产品中。其在提升内容生产效率、降低创作门槛方面无疑具有开创性意义。然而,要真正实现“一句话打造一个爆款”的宏伟目标,小云雀仍需在提升内容的原创性、艺术性和情感表达力上持续深耕,努力跨越AI生成与人类审美之间的“恐怖谷”。

未来的AI内容工具,不仅要解决“能做出来”和“更快做出来”的问题,更要着力于“做得更好”和“更具个性化”。这意味着需要更精细的控制选项、更自然的AI表现,以及对人类创意和美学理解的深度融合。在那之前,最稳妥的策略或许是:AI负责提供便捷高效的底层能力,而创作者则将精力投入到构思创意、赋予情感和打磨品质之上。只有实现人机协作的深度融合,才能真正开启内容创作的新纪元,使AI成为人类创意无限延伸的强大臂膀。