本周,全球科技领域事件频发,从消费者电子产品的品控挑战到人工智能领域的突破与人才争夺,再到汽车行业的智能化与高性能演进,每一项进展都深刻影响着我们对未来科技的认知。同时,年度搞笑诺贝尔奖的揭晓,也以其独特的视角,为我们提供了一个审视科学与生活的幽默窗口,提醒我们在追求技术创新的同时,不忘探索未知世界的乐趣。

消费者电子趋势:品控争议与智能硬件新探索

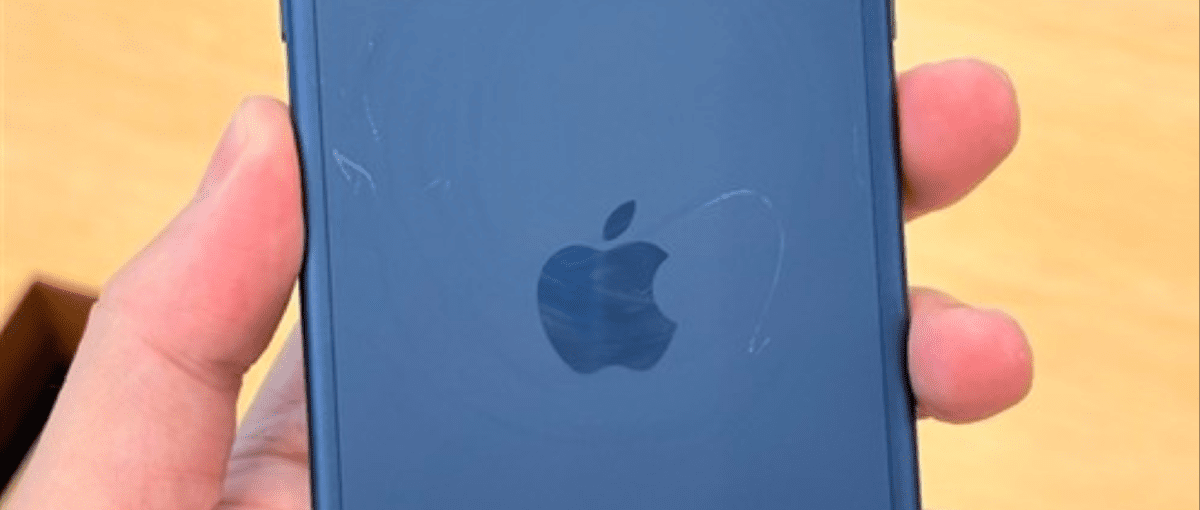

iPhone 17 Pro品控引发关注:材质迭代与用户期待

9月19日,苹果iPhone 17系列如期首发,然而,市场对iPhone 17 Pro系列的评价却呈现两极分化。有用户反映,新发布的橙色与蓝色版本在视觉审美上未能达到普遍期待,甚至有“刺眼”或“老气”之感。更令人担忧的是,多位博主和线下店展示机反馈显示,iPhone 17 Pro在开卖首日即出现明显划痕,尤其是蓝色版本问题尤为突出。这一现象迅速引发了关于其耐用性的广泛讨论。

此番iPhone 17 Pro系列将机身材质从前代的钛金属调整为铝合金,旨在实现轻量化或成本优化。然而,从初期用户体验来看,这种材质上的迭代似乎牺牲了产品的耐刮擦性能,远远不及钛金属机身所带来的坚固感。对于定位于高端市场的Pro系列而言,外观质感和日常耐用性是消费者极为看重的要素。新材质导致的划痕问题,不仅影响了新机的“首发光环”,更可能动摇消费者对苹果产品一贯以来的高品质信任。这提醒我们,在追求新颖设计和轻量化机身的同时,产品的基础耐用性绝不能被忽视,这关乎品牌声誉与用户忠诚度。

智能眼镜新探索:大朋VisionRay的户外拍摄定位

在传统智能手机遭遇品控挑战的同时,新型智能硬件的探索从未止步。大朋DPVR旗下主打户外拍摄的AI智能眼镜VisionRay近期正式上架,定价1599元,通过多项优惠政策,使其具备了较强的市场竞争力。这款眼镜搭载12MP索尼IMX681传感器,支持高分辨率照片拍摄和1080p视频录制,旨在为户外爱好者提供一种全新的、解放双手的拍摄体验。

VisionRay的出现,体现了智能可穿戴设备正在向更细分、更专业的应用场景发展。它不仅是集成了计算平台、存储、Wi-Fi和蓝牙功能的智能设备,更在设计上考虑了户外使用的便捷性(IPX4防水,46g轻量化设计)。续航方面,虽然内置210mAh电池主要满足短时拍摄,但支持多种充电方式,提升了实用性。这种专注于特定功能(如户外拍摄)的智能眼镜,有望成为智能手机的有效补充,尤其是在需要快速捕捉、解放双手的场景下,展现出其独特的价值。它代表着一种从“大而全”到“小而精”的硬件发展趋势。

人工智能:硬件新范式、人才流动与技术普惠

OpenAI与立讯精密:AI硬件的潜在新范式

人工智能的浪潮正从软件层面深入硬件领域,引发了行业巨头的广泛关注。据The Information报道,OpenAI已与“果链”核心企业立讯精密达成合作,共同开发一款面向消费者的新型AI硬件。这款设备目前仍处于原型阶段,其设计理念是小巧便携、具备上下文感知能力,并能深度整合ChatGPT背后的先进大语言模型。

此次合作,预示着OpenAI正积极探索AI技术的落地路径,不再局限于软件接口或云服务。通过与拥有深厚硬件制造经验的立讯精密联手,OpenAI试图打造一种有别于智能手机的全新AI交互方式。这种“口袋大小、上下文感知”的设备,可能颠覆我们与数字世界互动的方式,挑战现有智能手机和传统硬件的市场主导地位。它代表着一种前瞻性的尝试,旨在将AI智能无缝融入用户的日常生活,构建一个更加智能、主动响应的环境。如果成功,这将不仅是OpenAI的商业拓展,更是整个AI硬件生态的一次重要演进。

特斯拉Optimus人才流失:AI竞争的白热化缩影

在AI技术飞速发展的背景下,顶尖人才的流动成为行业竞争的焦点。特斯拉Optimus AI团队负责人Ashish Kumar近期宣布离职,转投Meta担任研究科学家,再次凸显了AI领域人才争夺的激烈程度。Ashish Kumar在特斯拉期间,主导了Optimus项目AI团队的工作,致力于通过强化学习和视频学习提升机器人灵巧度,并强调AI是人形机器人发展的核心要素。

Ashish Kumar的离职,对特斯拉而言无疑是一大损失,但也折射出整个AI行业的普遍现象:顶尖AI科学家是各大科技巨头争相追逐的稀缺资源。Meta作为另一AI巨头,在AI研究领域投入巨大,其提供的科研环境和发展机会可能对这些人才具有强大吸引力。此事件也从侧面反映了AI机器人领域技术挑战的复杂性与突破的艰难性。高水平人才的频繁流动,既是行业繁荣的标志,也预示着未来的AI竞争将更加白热化,各方都在试图通过吸引顶尖大脑来抢占技术制高点。

阿里、腾讯、小米:生成式AI的技术普惠浪潮

国内科技巨头在生成式AI领域的布局也在持续加速,致力于将前沿技术普惠化。

阿里开源动作生成模型Wan2.2-Animate:9月19日,阿里通义万相开源了全新动作生成模型Wan2.2-Animate。该模型创新性地支持动画和替换两种模式,用户仅需提供一张角色图片和一段参考视频,即可将视频中的动作、表情迁移到图片角色上,赋予其动态表现力。此外,它还能在保留原始视频动作和环境的基础上,将视频角色替换为图片角色。这项技术在短视频创作、舞蹈模板生成、动漫制作等领域拥有巨大潜力,显著降低了内容创作的门槛,让普通用户也能轻松实现专业的动态影像效果。这体现了阿里在AIGC(AI生成内容)领域的深厚积累及其推动技术开放共享的决心。

腾讯推出专业级AI 3D工作台混元3D Studio:同日,腾讯宣布升级混元3D AI创作引擎,并正式发布专为3D设计师、游戏开发者、建模师等打造的专业级AI工作台——混元3D Studio。基于混元美术级3D生成模型PolyGen,混元3D Studio升级了低模拓扑功能,新增低、中、高三档面数控制,以满足用户对模型面数多样化的需求。这一工具的推出,旨在通过AI技术赋能3D内容生产,显著提高3D创作效率和质量,降低技术门槛,对游戏开发、影视制作、虚拟现实等行业具有重要意义,加速3D内容的规模化生产和应用。

小米开源首个原生端到端语音大模型Xiaomi-MiMo-Audio:小米也在9月19日宣布开源其首个原生端到端语音模型Xiaomi-MiMo-Audio。该模型基于创新的预训练架构和上亿小时训练数据,首次在语音领域实现基于ICL(In-Context Learning)的少样本泛化能力,并在预训练过程中观察到明显的“涌现”行为。这意味着Xiaomi-MiMo-Audio在面对少量样本时也能展现出强大的泛化能力和智能表现,对于语音识别、语音合成、智能语音助手等领域具有里程碑式的意义。小米此举不仅巩固了其在AIoT生态中的语音技术优势,也为全球开发者提供了高质量的语音AI基础设施,共同推动语音AI技术的发展与应用。

汽车产业:智能安全、性能突破与自主芯片

小米SU7大规模召回:智能汽车质量与OTA升级的挑战

9月19日,国家市场监督管理总局官网发布消息,小米汽车对超11.7万辆标准版SU7进行召回,并迅速登上热搜榜首。此次召回旨在通过汽车远程升级(OTA)技术,为受影响车辆免费升级软件,以消除潜在安全隐患。随后,小米集团创始人雷军在微博上迅速回应,表示小米SU7、YU7将同步进行OTA秋季大版本升级。

这次大规模召回事件,虽然对小米汽车的初期声誉构成了一定影响,但也凸显了智能电动汽车时代新的质量管理模式。通过OTA技术进行软件升级以解决硬件相关的安全隐患,是现代智能汽车区别于传统汽车的重要特征。雷军的快速响应和积极推动OTA升级,展现了企业对产品质量负责的态度,以及利用智能化手段解决问题的能力。这同时提醒所有智能车企,在追求智能化和快速迭代的同时,必须将用户安全放在首位,完善质量控制体系,并通过高效透明的沟通机制,及时回应市场和用户的关切,才能在激烈的市场竞争中赢得信任。

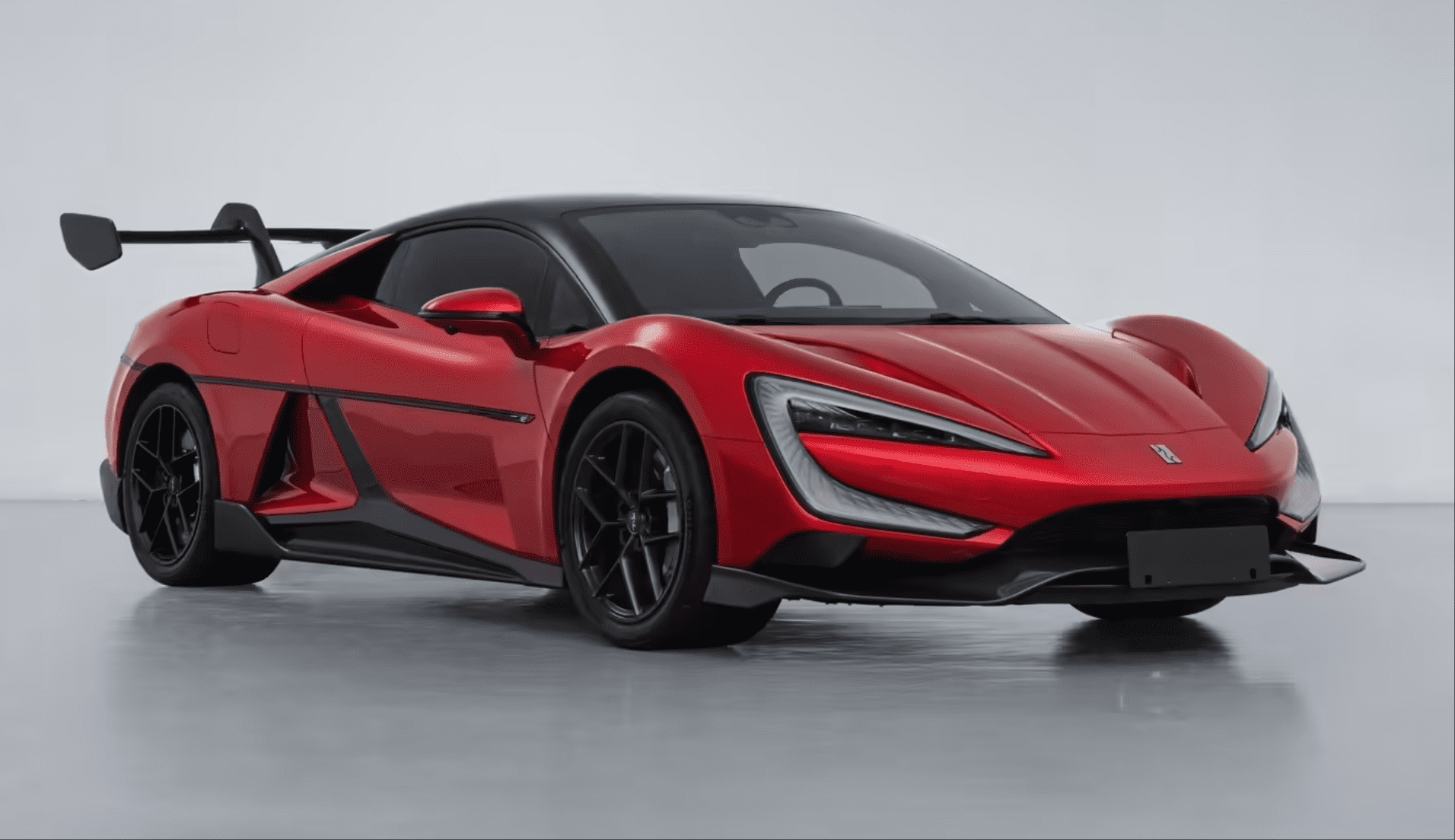

比亚迪仰望U9赛道版:国产超跑的性能巅峰

中国汽车品牌在高端化和性能领域的突破令人瞩目。9月19日,比亚迪仰望汽车官宣,其U9赛道版汽车将于次日全球首秀。这款车型拥有超过3000匹马力的惊人性能,预计将再次刷新电动汽车的性能极限。此前,仰望U9工程测试车已打破全球电车极速纪录,最高时速达到472.41km/h,并以391.94km/h的极速成为中国最速汽车,在纽北赛道也取得了7分17秒的阶段性成绩。

仰望U9赛道版的推出,不仅是比亚迪在技术实力上的又一次炫技,更是中国汽车工业在全球高性能汽车市场发出强音的标志。超3000匹马力的性能数据,彰显了电动化在推动车辆性能极致化方面的巨大潜力,颠覆了传统燃油超跑的性能认知。它也向世界证明,中国品牌不仅能在新能源汽车销量上取得领先,也能在技术创新和极限性能领域达到世界一流水平,重塑全球高性能汽车格局。

地平线舱驾一体芯片:国产智驾的未来引擎

在智能汽车“大脑”的竞争中,国产芯片厂商正加速崛起。据消息称,国产智驾方案商地平线正研发一款面向整车智能的舱驾一体芯片,计划于2026年发布并在明年内实现量产。这款芯片被誉为“地平线历史上设计最复杂的一款”,其算力定义与规划得到了地平线副总裁兼首席架构师苏箐及其高阶智驾算法团队的深度参与。

从软件算法需求出发,反向推动芯片设计,正成为智驾芯片开发的主流模式。地平线此举意味着其正从单一的智能驾驶芯片供应商,向提供更全面、集成度更高的整车智能解决方案转型。舱驾一体芯片能够将智能座舱和自动驾驶的功能融合在一个硬件平台,实现更高效的数据共享和协同计算,降低整车线束复杂度和成本,提升用户体验。这对于推动智能汽车的快速发展,以及实现中国在智能驾驶核心技术上的自主可控具有战略意义,预示着国产智驾芯片将在未来汽车产业链中扮演越来越重要的角色。

科技世界的幽默与反思:2025年度搞笑诺贝尔奖

在严肃的科技进步与商业竞争之外,科学世界总不乏令人莞尔的趣闻。2025年度搞笑诺贝尔奖(Ig Nobel)的公布,再次向世人展现了科学研究的多元视角和幽默魅力。这些“先令人发笑,后引人深思”的研究,涵盖了从生理学、心理学到营养学、化学等多个领域,以非凡的视角探索着日常现象。

例如,文学奖授予了长期追踪指甲生长的医生,其长达35年的观察与多篇论文,体现了科学研究的耐心与执着。心理学奖揭示了告诉自恋者他们聪明后的反应,洞察了人类行为的细微之处。营养学奖研究了彩虹鬣蜥对披萨口味的偏好,儿科学奖则探讨了母亲食用大蒜对婴儿的影响,这些看似无厘头的研究,实则触及了物种行为、生理反应等科学前沿。化学奖对食用塑料特氟龙的研究,则以一种戏谑的方式探讨了饱腹感与卡路里摄入的矛盾。和平奖证明了适量饮酒能提升外语口语能力,为社交场景增添了趣味注解。工程设计奖关注鞋架重构解决臭鞋问题,航空奖探索饮酒对蝙蝠飞行的影响,物理学奖分析意大利面酱的结块现象,都以小见大,从日常生活中发现科学问题。

其中,生物学奖由日本科学家获得,他们发现将黑毛和牛身体涂成斑马纹,能有效驱赶吸血害虫。这项研究不仅令人捧腹,更提供了一种不依赖杀虫剂的害虫防治新思路,兼具科学价值与实用潜力。搞笑诺贝尔奖的魅力在于,它用幽默的方式提醒我们,科学探索的边界远比我们想象的宽广,许多看似荒诞不经的问题,其背后可能蕴藏着深刻的科学原理和意想不到的应用价值。它鼓励科学家保持好奇心,以开放的心态去探索未知,让科学不再是高高在上的殿堂,而是充满趣味和惊喜的旅程。