揭秘数字经济下的劳动新格局:骑手收入与就业生态透视

在当前数字经济浪潮下,骑手这一职业群体已然成为社会关注的焦点。他们穿梭于城市的大街小巷,不仅为千家万户带来了便捷服务,也构筑了中国劳动力市场一道独特的风景线。然而,关于骑手收入的真实面貌,坊间流言与现实数据之间往往存在不小的鸿沟。一方面,有“月入过万”的成功故事广为流传,甚至不乏“三年跑单百万”的财富神话;另一方面,关于工作辛劳、权益保障不足的呼声也从未间断。深入探究骑手的真实收入水平、工作强度以及他们在社会中的定位,对于理解中国数字经济下的就业新生态至关重要。

一线城市骑手收入高企:挑战与机遇并存

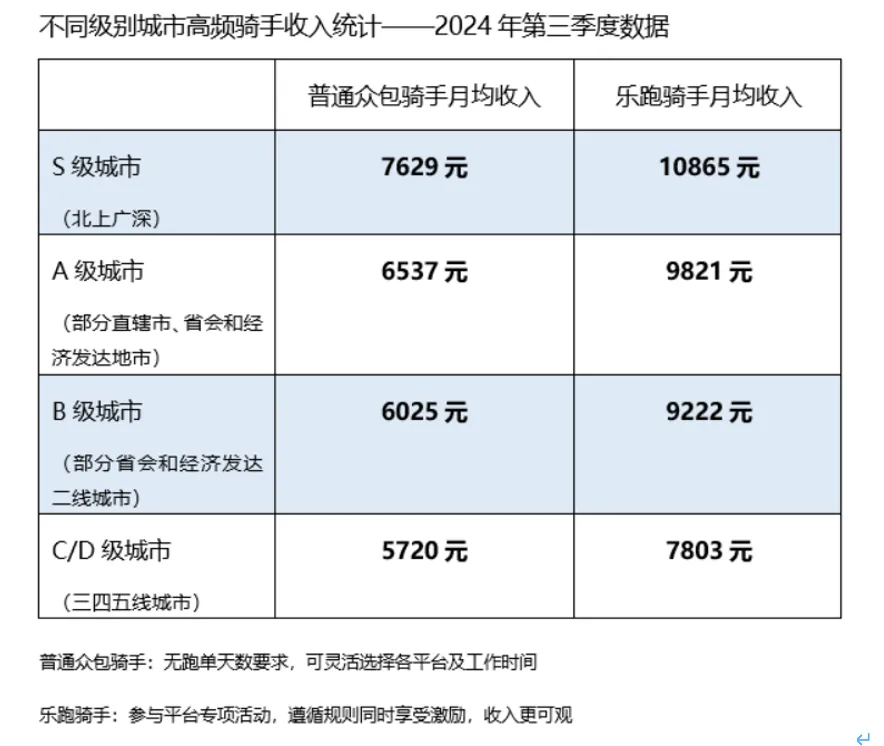

根据美团最新披露的数据,我们可以清晰地勾勒出骑手收入的图景。今年三季度,全国范围内的高频骑手(定义为当月接单22天及以上、日均接单时长6小时及以上)月均收入区间为5720元至10865元。其中,高线城市(如北上广深)的高频骑手月均收入更为可观,普遍在7629元至10865元之间。这表明,在需求旺盛、消费能力强劲的一线城市,骑手通过高频次、长时间的工作,确实有机会实现月入过万。

这种收入差异背后,多种因素交织。高线城市订单量大、客单价高、配送距离相对集中,理论上骑手完成单位时间内的配送任务可以获得更高的报酬。同时,不同跑单类型的差异也显著影响收入。例如,普通众包骑手拥有极高的灵活性,可以自由选择工作时间与平台,但收入波动性较大;而参与平台专项活动(如乐跑)的骑手,通过遵守特定规则和完成激励任务,往往能获得更为稳定的高收入。这种制度设计在一定程度上激发了部分骑手的积极性,使其在平台设定的框架内追求更高的经济回报。值得注意的是,即便在高线城市,达到月入过万的骑手仍属于群体中的佼佼者,这需要他们付出巨大的时间和精力成本。

低线城市收入增速显著:区域经济发展的新动能

与高线城市收入基本持平的趋势不同,今年三季度低线城市的骑手收入呈现出显著增长的态势。具体来看,三四五线城市高频乐跑骑手的月均收入达到7803元,较6月份环比增长8.42%;高频普通众包骑手的月均收入为5720元,环比增长2.86%。这一数据不仅反映了低线城市生活成本相对较低的优势,也揭示了这些区域数字经济的快速渗透与发展。

低线城市骑手收入的增长,可以从几个层面进行解读。首先,随着数字服务在更广泛地域的普及,低线城市的居民对外卖、即时配送的需求日益增长,为骑手提供了更多订单机会。其次,平台在低线城市的市场拓展策略,可能包含了更具吸引力的补贴和激励机制,以快速建立用户基础和骑手队伍。再次,相较于高线城市激烈的竞争,低线城市的骑手市场可能相对饱和度较低,使得个体骑手有更大的空间获取订单。这种增长态势对于促进区域就业、拉动地方经济循环具有积极意义,也为更多劳动者提供了在本地就业增收的新途径。

工作时长与效率:重新审视骑手的工作强度

骑手的工作时长一直是社会讨论的焦点。坊间流传的“超长时间工作换取高薪”的印象,与实际调研数据存在一定出入。根据“中国新就业形态研究中心”的最新调研结果,外卖骑手在旺季的平均每日送单时长为6.9小时,淡季为5.1小时。对比2024年上半年中国人平均每周48.6小时的工作时长,外卖骑手的每周工作时长实际上低于全国平均水平。

这一发现挑战了公众对外卖骑手工作强度的刻板印象。它表明,骑手的高收入并非完全依赖于“无休止”的超长工时,而更多是集中在午晚高峰期的“高效率”配送。骑手在非高峰时段拥有更大的自由支配时间,这正是灵活就业模式的典型特征。然而,这并不意味着骑手的工作轻松。高峰时段的紧张节奏、恶劣天气下的坚持、以及可能面临的交通风险和顾客投诉压力,都构成了他们工作中的实际挑战。如何平衡灵活性与劳动强度,优化平台派单机制,确保骑手在享有自由的同时也能获得合理报酬,是平台经济持续健康发展需要解决的关键议题。

灵活就业的社会融入困境与职业路径选择

尽管骑手工作在收入和时间灵活性方面具有吸引力,但多项研究表明,许多骑手仍将其视为一种“过渡性就业”选择。同济大学针对沪骑手的调查显示,高达60.19%的受访者是受高薪吸引而选择送外卖,但近50%的从业者工作时间不足一年。这种“过渡性”的背后,深层次原因值得我们关注。

中国社会科学院社会学所研究员王春光等人的研究指出,流动务工人口在城市中虽然找到了工作和生活空间,但往往难以获得与城市居民同等的社会认同和基本利益,在体制和社会层面遭遇排斥。这种“城市边缘化”的感受,使得许多骑手难以将配送视为长期职业发展路径。他们通过努力工作积累资金,最终可能选择返乡置业、创业或转向其他社会认同感更高的职业。这反映出平台经济在解决就业问题的同时,也暴露出传统社会保障体系、城市公共服务和社会文化融入机制与新型就业形态之间存在的张力。

要提升骑手群体的职业归属感和稳定性,除了持续关注收入水平和劳动保护,更应从社会融入层面着手。例如,探索为灵活就业者提供更完善的社会保险和住房保障,加强职业技能培训以拓宽其发展路径,并在全社会营造对新兴职业群体的理解和尊重氛围。只有当骑手不仅能获得可观的物质回报,也能感受到被社会接纳和尊重,这一庞大群体的就业稳定性才能真正提升,从而推动数字经济实现更可持续和包容的发展。

展望未来:平台经济下的劳动者福祉与社会责任

骑手群体的崛起是中国数字经济发展的一个缩影,它在创造大量就业机会、提升社会效率的同时,也带来了关于劳动权益、社会保障和职业发展的新课题。平台经济的未来,不仅在于技术创新和市场扩张,更在于如何构建一个更加公平、公正的劳动关系,让每一位参与其中的劳动者都能分享发展成果,拥有体面和有尊严的工作生活。

深入分析骑手收入的真实状况,理解其工作背后的社会经济动因,有助于我们更全面地认识平台经济的复杂性。无论是收入的区域差异,还是工作时长的弹性,抑或是社会融入的挑战,都指向一个核心问题:如何在追求效率最大化的同时,更好地保障劳动者的福祉?这不仅是平台企业应承担的社会责任,也是政府、社会各界需要共同面对和解决的时代命题。通过政策引导、行业自律和社会参与,我们期待能为骑手等灵活就业群体构建一个更健康、可持续的就业生态,使其在数字经济时代真正实现自身价值,并为社会发展贡献力量。