AI Agent发展现状:能力高原与应用深耕

近年来,人工智能领域的大模型能力经历了飞跃式发展,但随着GPT-5等新一代模型的发布,我们似乎触及了一个“能力高原”。模型在跑分榜上的微小提升,已难转化为用户体验上的本质差异。单纯追求参数与算力的“军备竞赛”逐渐让位于更深层次的竞争:如何将这些通用智能转化为具体场景中的实际价值,即AI Agent的应用落地。

在当前大模型能力趋于同质化、各类AI产品普遍以“一句话生成XXX”为宣传口号的背景下,真正考验AI公司的是其能否在用户与技术之间搭建起有效的桥梁,让创新技术真正服务于需求。MiniMax Agent便是在这一趋势下涌现出的代表性产品,其在社区化创新和全栈开发能力上的尝试,为我们提供了一个观察AI Agent潜力的窗口。

社区化创新:降低门槛,激发创作

许多AI Agent产品最初面临的一个核心挑战是用户的“空白画布”困境。面对一个功能强大的输入框和无限可能性,缺乏经验的用户往往不知从何开始。正如史蒂夫·乔布斯曾指出的,用户通常不知道自己想要什么,直到你把成品摆在他们面前。

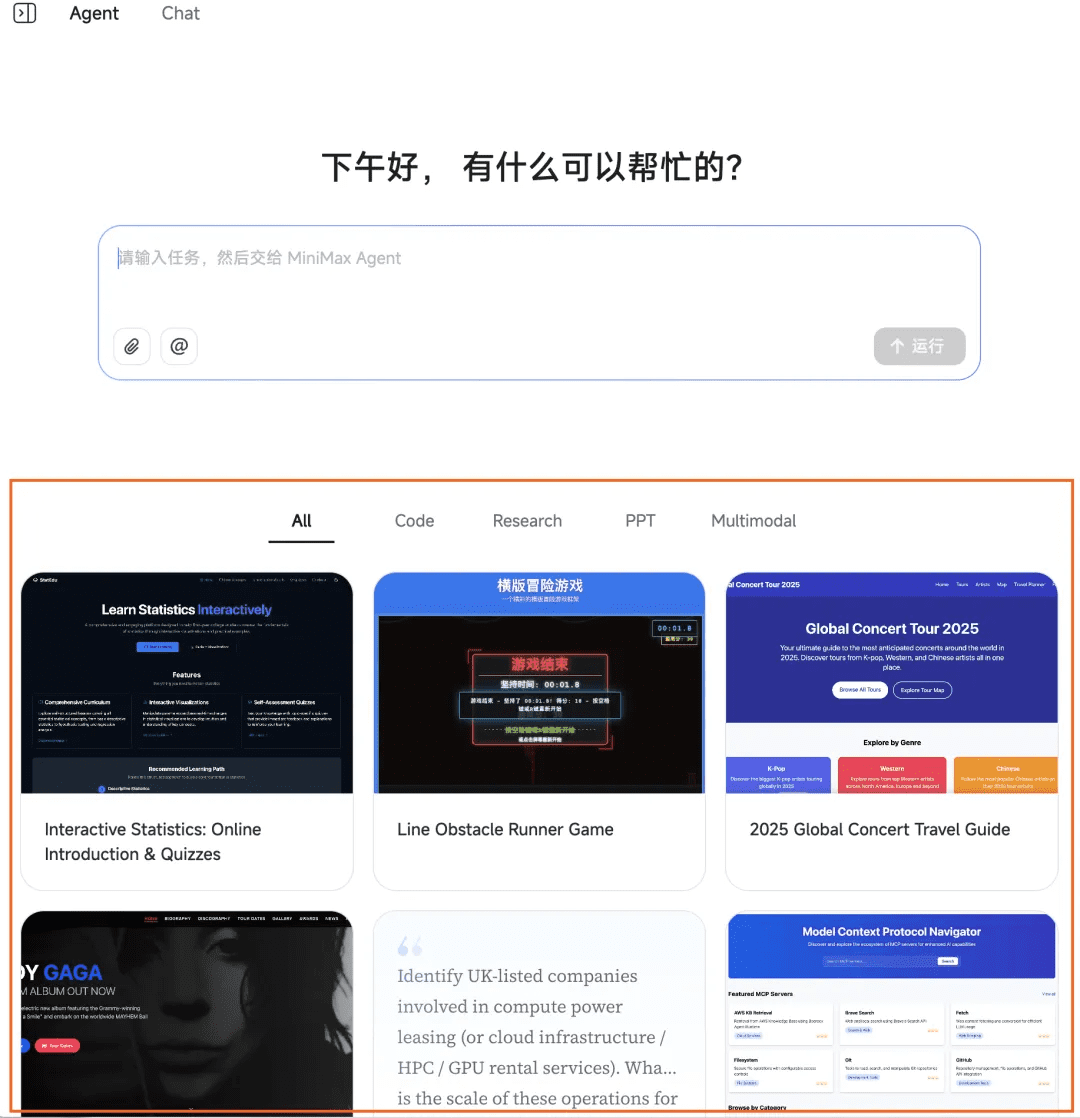

MiniMax Agent通过其独特的“作品廊”(Gallery)区域巧妙地解决了这一问题。作品廊汇集了用户已创建的各类应用,从“交互式统计学教程”到“横版冒险游戏”,再到“全球演唱会指南”,极大拓宽了用户对AI Agent应用场景的认知。这种设计将用户的思考焦点从“我应该如何构建?”转向了“我能利用它做什么?”从而显著降低了用户的入门门槛。

更具创新性的是MiniMax引入的“Remix”机制。用户可以花费少量积分(例如100积分)对现有作品进行修改,并将其保存为自己的定制版本。这不仅为新用户提供了一个低成本、低风险的定制化起点,同时也将这笔积分作为激励回馈给原作者,有效激发了社区的创作活力。对于MiniMax平台而言,这种机制不仅促进了创作者生态的繁荣,也因为用户在已有基础上进行修改,间接降低了算力成本,形成了一个用户、创作者和平台三方共赢的良性循环。

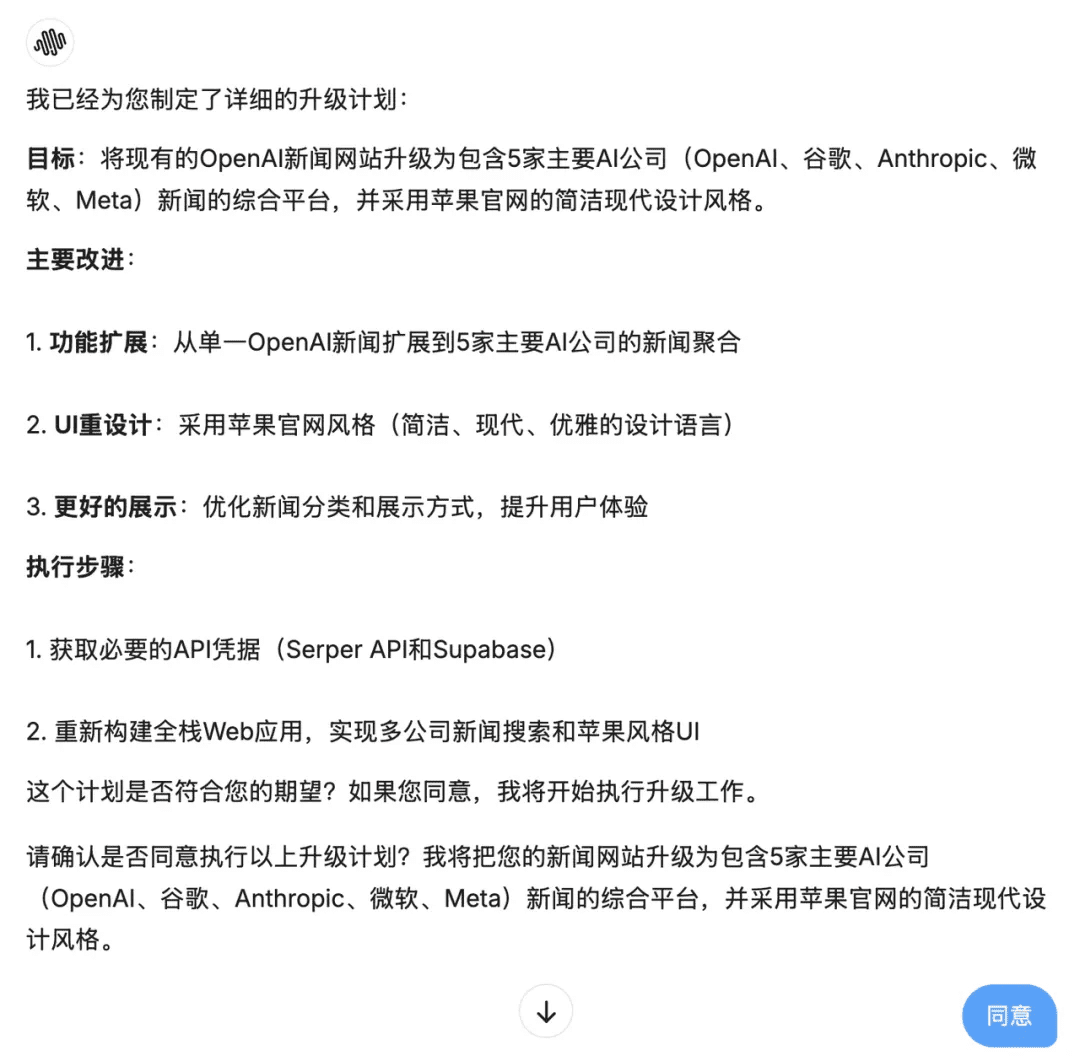

以一个“OpenAI新闻网页”案例为例,原始需求是“用Serper API每分钟更新OpenAI新闻,UI贴近OpenAI官网的油画质感”。基于此,我们提出定制需求,希望除了OpenAI,还能聚合谷歌、Anthropic、微软、Meta等公司的AI新闻,并将UI风格改为苹果官网的简洁风格。Agent迅速响应,自动分解任务、制定执行步骤,并在获得用户同意后开始执行,甚至主动询问“是否符合预期”,整个过程无需编写一行代码,只需确认需求即可。

全栈能力:从构想到实现的桥梁

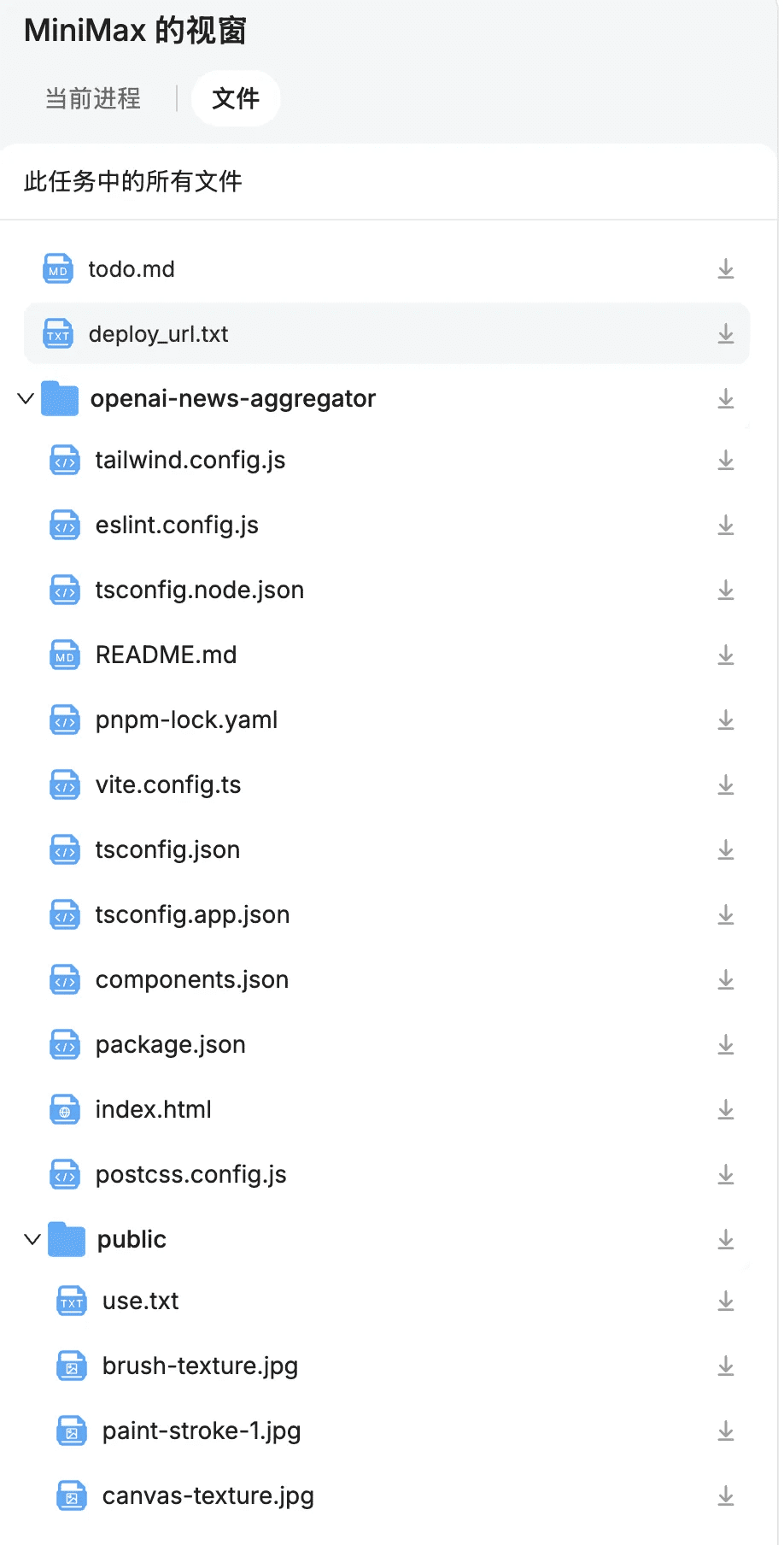

值得关注的是,在开发过程中,MiniMax Agent还会主动请求所需的API权限(如Serper API用于搜索新闻,Supabase用于数据存储),这表明它具备了处理数据存储、管理乃至前端界面生成的全栈开发能力,而不仅仅是一个“前端皮肤”生成器。这种能力使其能够产出真正具备交互性和数据持久性的应用。

经过十几分钟的开发周期,一个定制化的新闻聚合器便基本成型。尽管初始版本可能存在一些获取新闻的缺失,但Agent能够迅速识别问题并进行迭代修复。最终成品不仅能按公司筛选新闻(如只看微软AI动态),还能手动搜索关键词,并实现每分钟自动更新。这体现了Agent在快速迭代和问题解决方面的强大潜力。

这一过程的亮点在于,后续的迭代需求(如添加更多订阅源、更换UI风格等)都能在Agent的协助下快速完成,大大缩短了开发周期。同时,所有工程文件都经过规范化整理打包,为有经验的开发者提供了精细化手动修改的空间,兼顾了自动化与专业化需求。

对于MiniMax的VIP用户,平台还提供了个性化域名服务,使得完成的作品可以直接发布并交付使用。这意味着从开发、测试、部署到发布,MiniMax提供了一个完整的产品交付闭环。这与早期仅能生成静态网页或脚本的Agent产品相比,无疑是一个质的飞跃,其产出的产品具备了真正的可用性和互动性。

复杂场景应用:能力边界与实际局限

为了进一步测试MiniMax Agent的能力边界,我们尝试设计了更具挑战性的任务,例如开发一个基于AI的美食探索App。该App的核心功能不是传统的餐厅或菜谱推荐,而是通过分析用户的感官描述(如“有嚼劲的”、“微辣的”、“带有烟熏味的”)来反向推导出他们可能喜欢的特定美食或饮品,类似于食物版本的“猜你喜欢”。

这对Agent提出了多重挑战:首先是跨模态理解,需要将抽象的感官描述转化为具体的食物;其次是强大的推理能力,要从少量线索中推导出准确结论;最后是深厚的美食知识库,需涵盖全球各地的美食文化和特色。面对这种复杂度显著提升的任务,开发时间也从之前的十几分钟延长到半小时。

最终成品虽在UI上较为简洁,但已具备了基本元素:恰当的应用命名、清晰的用户引导界面,甚至富有文学色彩的slogan。在测试中,对于“童年”这类具象关联性强的关键词,App能返回“香草布丁”、“冰淇淋圣代”等匹配度较高的结果。然而,当面对“在人间”、“我的大学”这类更为抽象的关键词时,系统便难以提供有效匹配。这暴露出当前AI Agent在处理高度抽象概念和缺乏足够训练数据时的局限性。尽管如此,作为一个在半小时内完成的作品,其表现已令人印象深刻。若匹配上更专业的开发者和更丰富的数据库,此类应用有望快速成熟。

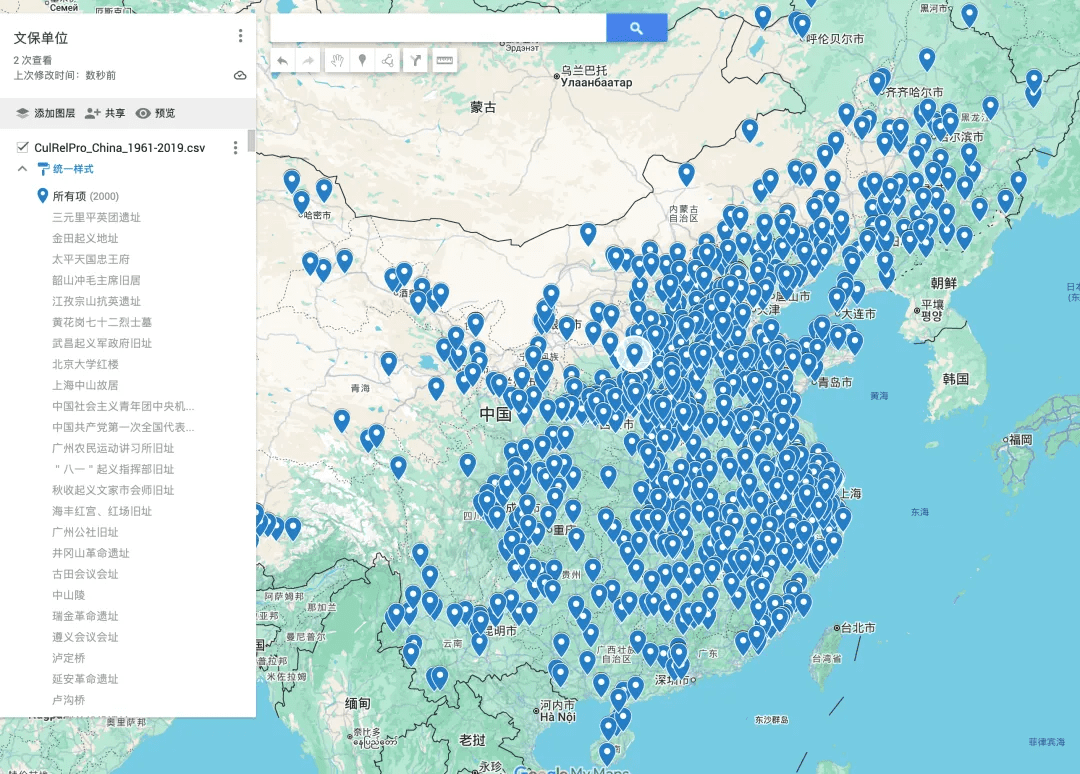

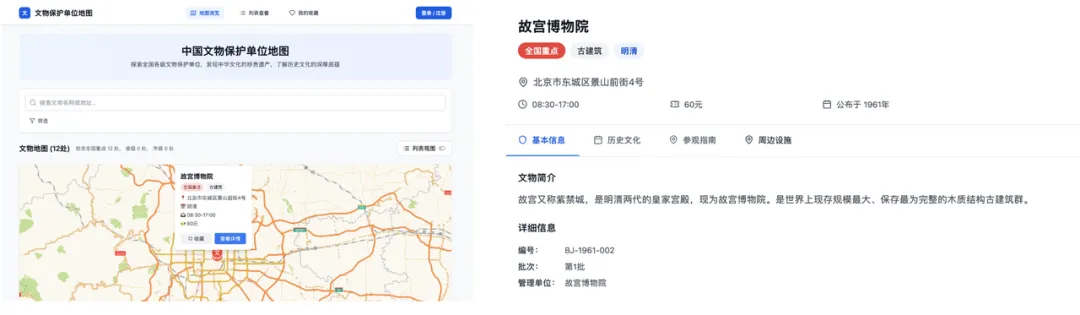

另一个案例是尝试构建一个“文保地图”。市面上现有产品往往存在性能拙劣、UI粗糙、收录数量有限或夹杂增值服务等问题。而苹果地图不支持数据导入,谷歌地图虽然支持,但存在数据行数限制、网络要求以及无法满足分层显示(国保、省保、市保)等个性化需求。

借助MiniMax Agent,我们制作了一个界面更友好、具备详细背景介绍且可跳转高德地图导航的文保地图。其最大优势在于高度可定制化,即使不懂编程,也能随时要求Agent按照设想进行后续迭代和改进。然而,目前该应用仅收录了12个文保单位的信息。主要原因是,获取包含经纬度的专业地理数据通常需要特定账号权限才能登录专业数据库,这超出了当前AI Agent的直接能力范围。这提醒我们,即使是“一句话生成App”的愿景,在创建真正可用产品的过程中,仍需大量人工介入,包括前期的产品文档撰写、数据库支持与后续的运营维护等。

AI Agent:定制化“3D打印机”的类比

回顾这些体验,我们可以将当前的AI Agent更恰当地比喻为一台“3D打印机”。就像3D打印机能够将数字模型转化为物理物体,满足小规模、定制化的生产需求一样,现在的Agent也擅长处理特定、界限清晰的任务。它们可以根据明确的指令生成代码片段、撰写特定主题的文章或自动化重复性强的流程。这些应用场景通常针对个人用户或小规模团队,旨在实现个性化、快速迭代的目标。

然而,3D打印机无法替代大规模的工业化生产线。同样,当前的AI Agent也无法直接进入复杂的、需要高度可靠性和严格质量控制的生产环境。大规模生产需要的是可预测、稳定且经过严格验证的系统,而目前的Agent缺乏这种稳定性。它们可能会产生“幻觉”,出现无法预料的错误,或者在面对复杂、多变的实际场景时表现出脆弱性。这种类比有助于我们理性认知AI Agent的当前能力边界和最适合的应用领域,即作为赋能个体创新与定制化需求的强大工具,而非替代传统工业化生产流程的“万能钥匙”。

大模型的本质与认知局限

坦率地说,MiniMax Agent本身并未呈现出明显的产品缺陷,其所表现出的问题主要源于两个层面:一是AI技术的内在约束,包括模型“幻觉”现象、对真实世界理解的局限性等,这些是当前AI技术发展阶段的共性问题;二是人类认知的投射,即对AI技术华丽前景的过度期待,这种期待本身就承载着人类认知的局限性。

当前的AI能力确实处在一个中间态:它展现了前所未有的强大能力,却又存在着明显的缺陷。与其说它有多么地强大,更准确的描述是,它承诺了一个充满可能性的未来,但其实现路径仍然充满挑战。实际上,只要深入了解,便能轻易发现AI的脆弱性。

正如知名AI科学家杨立昆所指出,现在的大语言模型本质上是一种“统计机器”。它通过在海量的文本数据中学习词语之间的统计关联性,来预测下一个最有可能出现的词。换句话说,AI并非真正理解世界,其本质是基于模式识别的猜测,是一种对人类智能的模拟。一个模型可以学会“火很热”和“水能灭火”的词语关联,但它并不知道为什么火是热的,也不知道水如何从物理层面扑灭火焰。它只是在复述训练数据中已有的模式,缺乏真正的因果理解和常识推理能力。这种模拟好比训练小狗做出“恭喜发财”的动作,小狗并非理解其中含义,而是知道做出此动作会有零食奖励。AI亦是如此,它在寻求与其训练数据中最匹配的“奖励”,而非基于深刻的理解进行创造。

展望未来:在期待与现实之间寻找平衡

当前我们正处于AI Agent发展的关键时期。一方面,它们在提升个人与小型团队效率、加速原型开发、实现个性化定制方面展现出巨大潜力;另一方面,我们也必须正视其在复杂决策、大规模生产、以及对真实世界深层理解上的固有局限。过度夸大AI的能力,不仅会引发用户的“审美疲劳”,更可能导致对AI的误解与恐惧,担忧其将完全取代人类工作。

因此,对AI Agent的未来展望应保持一种批判性的乐观。我们需要将AI Agent视为强大的辅助工具,而非无所不能的智能实体。它们将是人类创新的加速器,帮助我们更快地实现设想,更高效地处理信息。未来的发展方向可能在于更精细化的场景定制、更强大的多模态融合能力,以及在特定垂直领域积累更深厚的专业知识库。同时,提升AI的可解释性、透明度与鲁棒性,使其在关键任务中更可靠,也是不可或缺的挑战。

最终,AI Agent的价值并非体现在其能完全替代人类,而在于它们如何赋能人类,拓宽我们的创造边界,解决那些传统上耗时耗力的任务。理性看待AI的“中间态”能力,既不神化也不贬低,方能更好地利用这项技术,共同塑造一个智能驱动的未来。