在传统观念中,天文摄影总是与笨重的设备、复杂的操作和高昂的价格联系在一起。然而,最近我亲身体验了一款名为Seestar S30的智能天文望远镜,彻底颠覆了我的认知。这款售价不到2000元的设备,竟能让天文小白轻松拍出媲美专业设备的震撼星空照片。

一键观星,收获堪比上万元设备效果的快乐

初次接触Seestar S30,是从一位资深天文爱好者口中得知的。作为圈内人士,他拥有多套价值数万元的设备,却向我推荐了这款看似"玩具"的产品。抱着试试看的心态,我入手了这台Seestar S30。

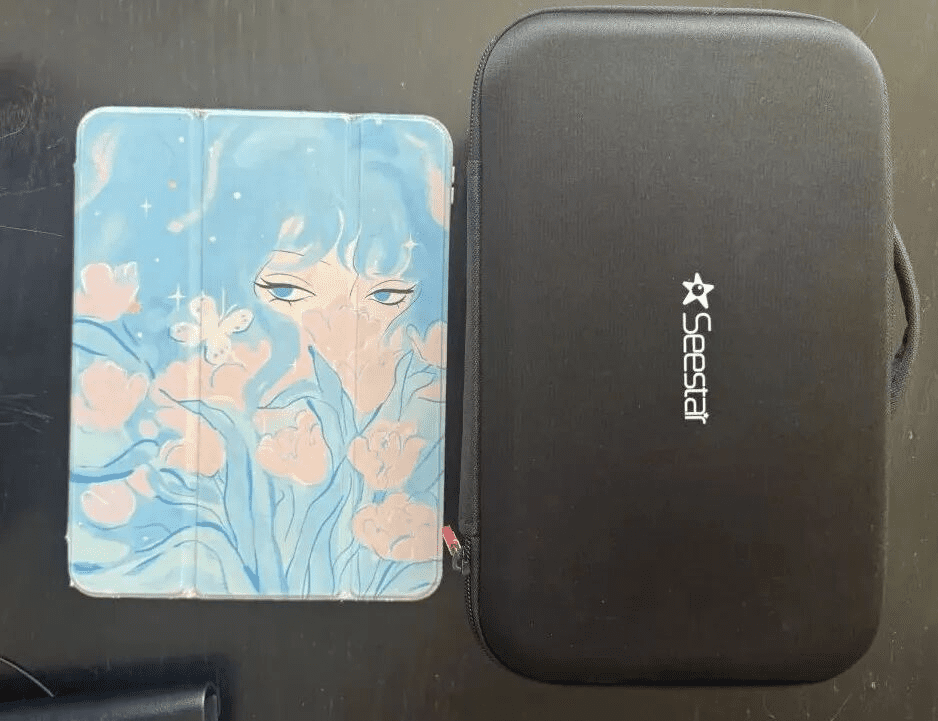

开箱的第一印象就是它的便携性。连包装盒一起,体积与我的11英寸iPad相当,主机重量仅约3斤,可轻松放入任何背包。设备外观类似高级投影仪,一键即可展开使用。

连接App后,真正的魔法开始了。Seestar会根据用户位置生成"宇宙菜单",只需轻轻一点,就能观测到当前可见的所有天体。月全食当晚,我带着Seestar到附近小公园,在App上选择"月亮"后,设备自动寻找目标,不到一分钟就精准锁定。

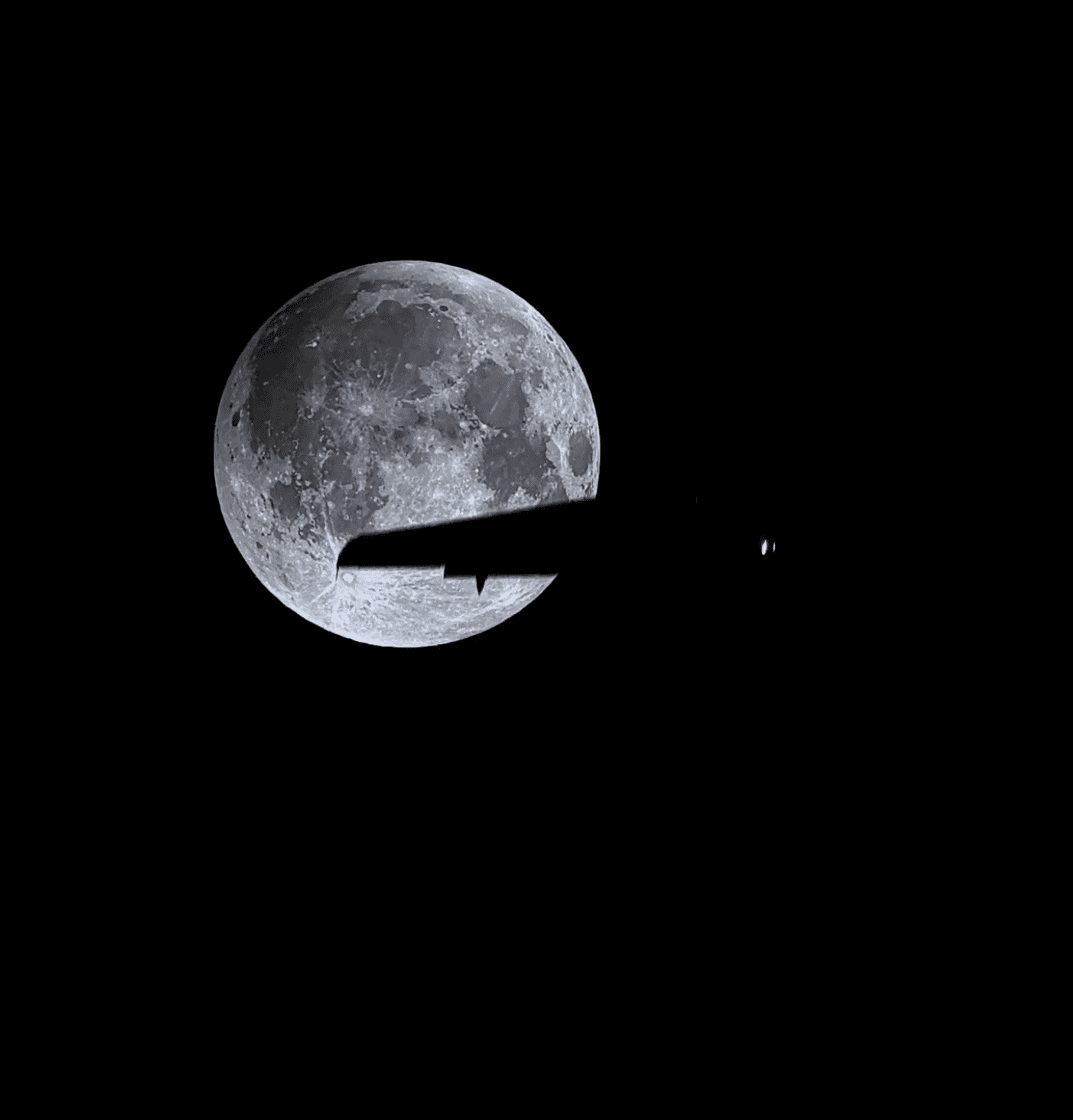

操作极其简单:拍照、录像或延时摄影,甚至可以完全自动,只需静静等待Seestar创作出令人惊叹的作品。以下是我拍摄的月全食延时摄影,清晰展现了月亮的运动轨迹。

当晚,旁边有对情侣用手机外接长焦镜头拍摄,他们俯身调试,互相询问水平仪如何调整;而我们只需躺着欣赏,聊天即可。最终成片的差距更是明显——Seestar拍摄的月亮,云卷云舒清晰可见,真实呈现了天文之美。

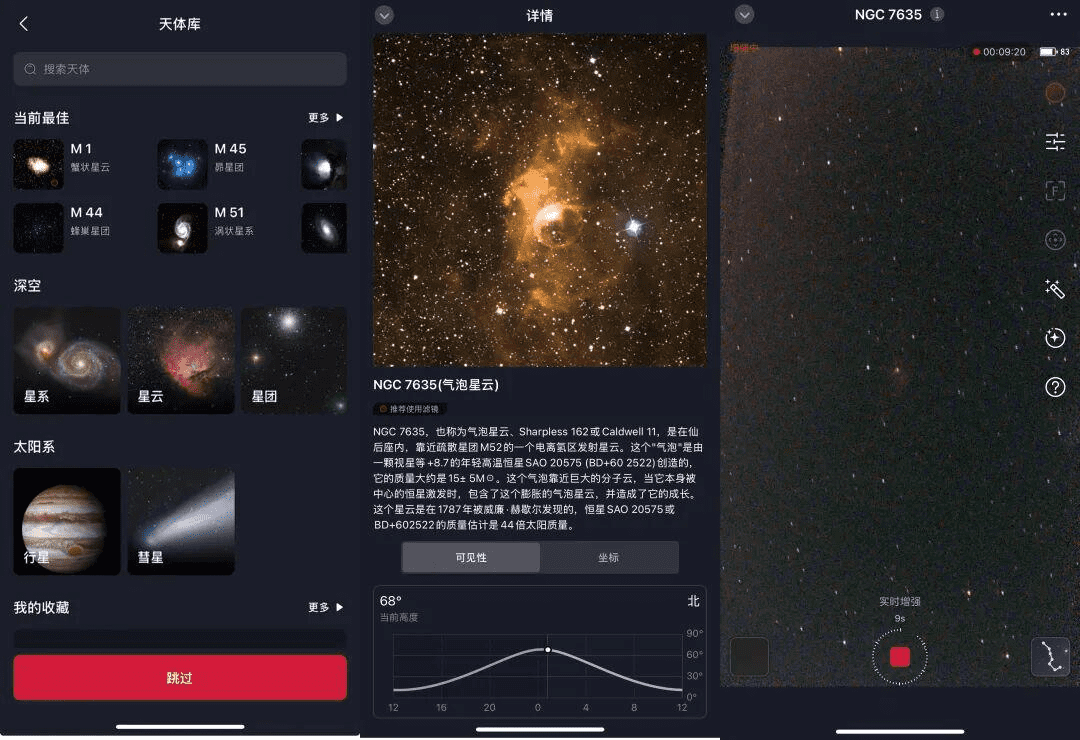

捕捉月亮只是开胃菜。Seestar最震撼的功能在于深空摄影——捕捉肉眼几乎不可见的遥远星云。它内置的天体库会提示当前值得观测的行星和星云,并以可见度排序。选中目标后,Seestar通过实时叠加技术,将连续拍摄的多张照片实时堆栈,像一位耐心画家,逐步"绘制"出隐藏在黑暗中的色彩和细节。

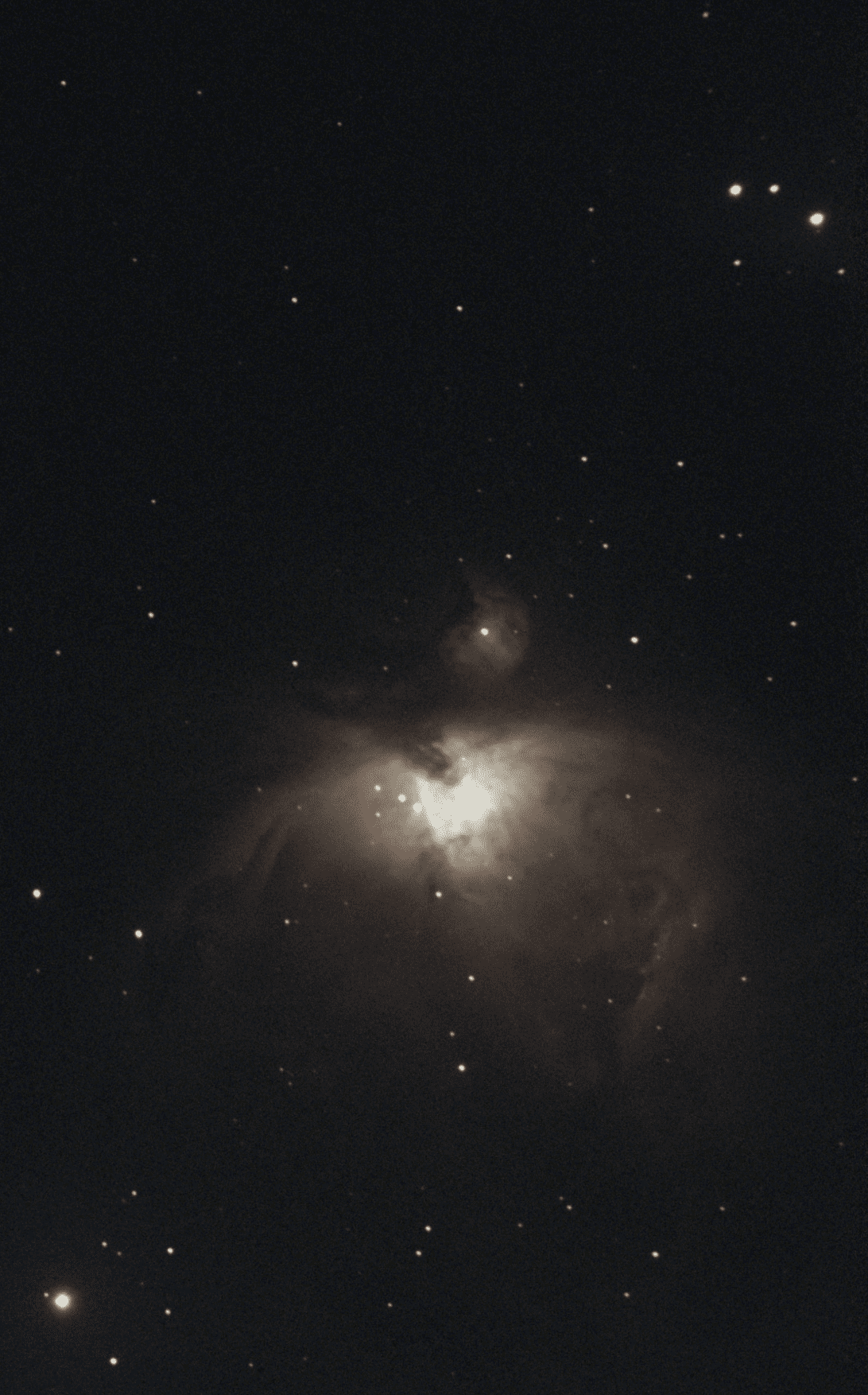

天气良好时,Seestar能在四分钟内直出这样的猎户座大星云(M42)作品:

更令人惊讶的是它对场地的低要求。即使在自家光污染严重的城市阳台,通过预约拍摄功能,设定好目标和时长后,Seestar也能独自工作。第二天醒来,虽然受光害影响,但仍能得到一张依稀可辨的星云照片。

一体化的Seestar:第三代星空摄影

月亮出现在屏幕的瞬间,令人屏息。同行朋友的第一反应是满脸不可思议,甚至怀疑这是AI生成的。但屏幕上云层缓缓流动的实时动态,是任何AI都无法渲染的真实之美。我们甚至捕捉到了飞机掠过月球的瞬间。

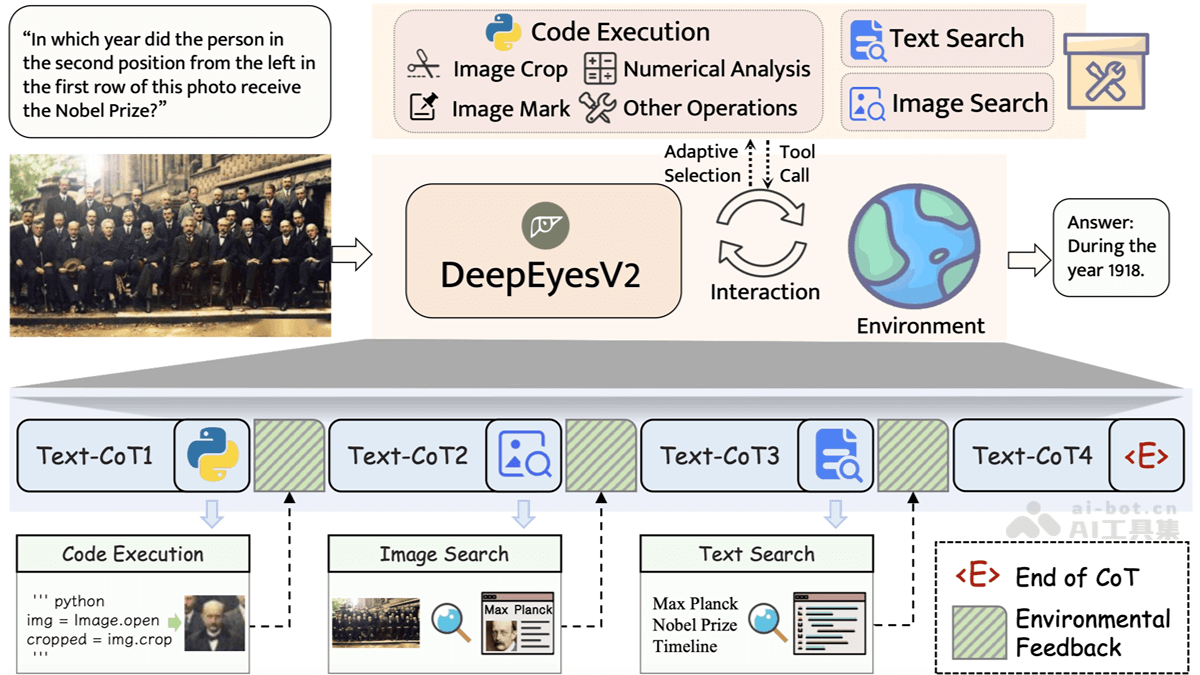

那么,如此小巧的设备为何能拥有媲美专业"大炮"的实力?这需要回溯天文摄影的三代演进史。

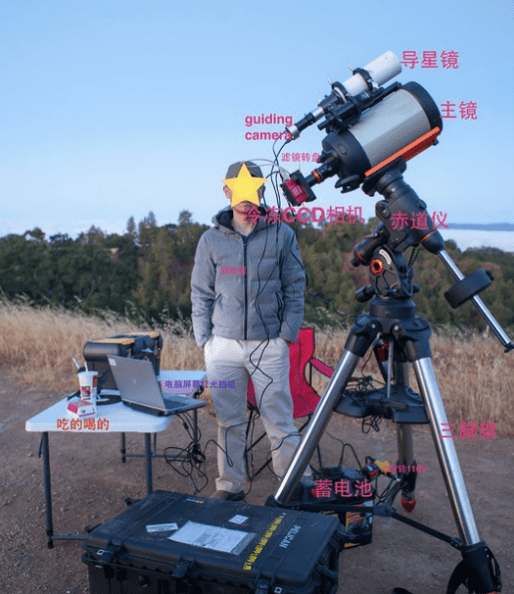

第一代天文摄影需要全套"全家桶":望远镜、赤道仪、相机、导星镜、三脚架、外接电池和运行复杂软件的笔记本电脑。价格动辄数万,每次观测都是体力与智力的双重考验,需要在寒冷野外花费数小时组装、校准,并整晚守护在电脑旁。

第二代方案开始于七八年前,核心创新是将电脑运行的部分解放出来,用更轻便的移动"盒子"外挂在传统望远镜后。这减少了接线问题,但并未完全解放用户——仍需购买、组装、调试分散的设备,学习复杂的极轴校准。

Seestar S30的制造商振旺光电,正是第二代天文望远镜的生力军。他们致力于将第一代的所有"零件"——主镜、相机、赤道仪传动结构、第二代"智能盒子"大脑,甚至滤镜轮,全都集成在一个设备中。2023年,他们发布了第一代S50智能天文望远镜;2024年末,又推出了更小巧的S30。

这背后是几个关键硬件突破:

专利的"折叠光路"设计:传统望远镜为保证焦距需要长镜筒,而Seestar通过镜片反射将长光路"折叠"收纳进小巧机身,解决了便携性难题。

自研的传动结构:内置高精度电机和传动系统,相当于将微型化的"赤道仪"藏进身体里,实现自动寻星和精准跟踪。

高度集成的"大脑":用强大算法取代复杂人工操作,通过图像解析知道自己正朝向天空的哪个位置,精准找到任何目标。

除了光学和结构设计的创新,Seestar的另一项核心创新在于将天文摄影中繁琐的"图像后期处理"流程完全自动化。传统摄影中,用户需手动拍摄并后期应用暗场、平场等多种校准帧,在城市环境中还需加装光害滤镜。Seestar则完全接管这些专业步骤:内置高效光害滤镜,自动完成暗场校准等降噪处理,使用户无需任何后期操作,即可实时见证高质量照片在屏幕上诞生。

Seestar带来的产品启示:搭上新生活方式的快车

在大众需求已被瓜分殆尽、赛道狂卷的时刻,Seestar的出现展示了产品创新的另一种可能:没有选择成为下一个"苹果",而是通过彻底简化硬件、降低参与门槛,让小众爱好走向大众,开辟属于自己的赛道。

Seestar S30打动人的关键,在于它将天文摄影这一小众爱好的"摩擦力"降至为零。过去,天文摄影门槛高不可攀:昂贵设备、复杂校准、耗时后期……每一步都在劝退新手。而Seestar在无数细节上体现了"让一切变简单"的决心:App贴心告知月亮升起时间和光污染等级;复杂操作被简化为傻瓜式指令;高高在上的星云只需轻轻一点就能呈现。

Seestar的社区功能也令人印象深刻。App内置全球天文社区,用户可分享照片与心得,"人人都是天文摄影师"的氛围迅速激发新手成就感,让人感觉融入充满乐趣的"星际大家庭"。这种感觉与3D打印圈里的模型社区异曲同工——通过分享平台,让新手快速获得正反馈,更有动力探索与坚持。

诚然,Seestar S30并非完美:受限于价格和光学设计,它在行星摄影方面表现平平,焦距和口径限制也难以捕捉更细微细节。然而,Seestar的真正意义在于扮演了天文摄影领域的"智能手机"角色——用便携、易用和一键出片的逻辑,彻底瓦解爱好门槛,使其从专业工具演变为一种新生活方式。正如专业摄影师也无法抗拒在美食前举起手机拍照一样。

一旦设备进入生活方式范畴,与露营、惬意躺卧和朋友圈点赞绑定起来,用户的生命力便显现出来。在Seestar社群中,我看到了许多创新使用方式:有人将其作为"超长焦相机"拍摄远处的鸟类或火箭发射;还有人通过仰望星空疗愈失去伴侣的伤痛。

这揭示了未来硬件产品的重要思路:当将一个兴趣的门槛降到足够低,就创造了让它搭上新生活方式快车的机会。毕竟,无论是否了解星座,人们都可能愿意在某个夏夜的露营中,体验"仰望星空"的浪漫——而Seestar,正是递到他们手中的那张门票。