2025年11月20日,英伟达公布最新季度财报,2025年Q3营收为570.06亿美元,较上年同期的350.82亿美元增长62%;净利润为319.10亿美元,较上年同期的193.09亿美元增长65%。英伟达强大的吸金能力再次超出所有人的预期,三年前英伟达的同期营收仅是现在的十分之一。

作为全球市值第一的科技公司,英伟达的每一次「大涨」都突破了不少人的想象,与其说这是企业与投资者之间的博弈,不如说,英伟达在所有人对AI投入巨额资金感到恐惧时,再次用实实在在的财报数据,告诉大家不妨再大胆一些,「别人恐惧时我贪婪」无疑是英伟达当前最真实的写照。

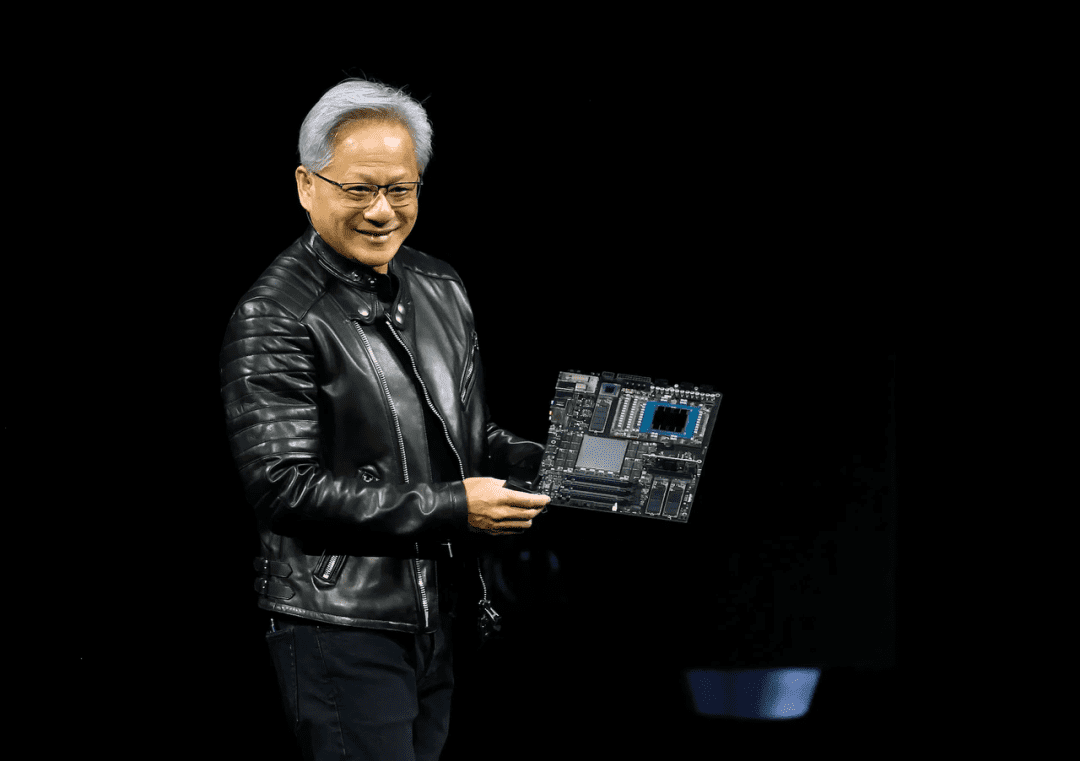

在财报会议上,英伟达CEO黄仁勋直接回应了市场的「AI泡沫」论调,认为英伟达对人工智能泡沫的看法与市场上的说法「截然不同」。同时,还详细阐述了英伟达能触摸到「更高」顶点是因为当下AI正在促进三大平台转型,将会带来大量基础建设投入,而这些都离不开英伟达。

英伟达到底看到了什么?「AI泡沫」真的不存在吗?Blackwell全面量产进度如何?当英伟达再次将第四季度营收提高到650亿美元,可看到英伟达的雄心已不再局限于商业版图的扩张,它正从一家芯片设计巨头,转变成为支撑下一轮AI革命的「基建之王」。

Blackwell全面量产,AI芯片「美国造」

英伟达之所以能屡次刷新纪录,离不开Blackwell架构芯片的全面量产和交付加速。财报信息显示,GPU业务贡献了430亿美元营收,而数据中心业务更是飙升至512亿美元,同比增长66%。

从毛利率环比增长至73.4%可以看出,Blackwell架构在供应链体系中的量产能力已经成熟,也表明了英伟达的产能扩张策略已经开始转化为利润回报。

需求端的狂热依旧持续。英伟达首席财务官科莱特·克雷斯透露,公司上季度已宣布总计500万个GPU的AI工厂和基础设施项目,遍及全球不少云服务提供商和超级计算中心。今年3月发布的Blackwell Ultra GPU已迅速荣登公司内部最畅销芯片宝座,连上一代Blackwell销量也持续刷新纪录。英伟达CEO黄仁勋对此直言不讳:「云端GPU早已售罄,计算需求正在训练和推理方面呈指数级增长。」

值得注意的是,今年10月,英伟达与台积电在美国亚利桑那工厂历史性地亮相了首片用于AI的Blackwell芯片晶圆,这标志着最强AI芯片首次实现「美国本土制造」。据了解,Grace Blackwell架构的AI系统已同样全面量产,并迅速投入到众多云服务商的运营中。

然而,Blackwell全面量产的意义远不止于此。黄仁勋在财报中强调,推动数据中心业务增长的背后是「三大平台转型」:加速计算、强大的人工智能模型以及智能体应用。他解释道,非AI软件正广泛运行于GPU,AI将催生全新应用,而无需用户输入的「智能体AI」将对计算能力提出更高要求。黄仁勋坚信,人们很快会意识到AI繁荣背后的深层变革,而非仅仅关注资本支出的波动。

这番言论显然为市场注入了一剂「强心针」,不少分析师认为其有效缓解了投资者对「AI泡沫」的担忧,甚至有评论称「或许人工智能交易终究还没有结束」。当被问及英伟达增长的最大制约因素时,黄仁勋并未指向具体环节,而是强调了AI行业的巨大规模、新兴性和复杂性,以及在供应链、基础设施和融资方面进行周密规划的重要性。

黄仁勋曾透露,公司在2025年和2026年已斩获价值5000亿美元的AI芯片订单。如今,英伟达CFO科莱特·克雷斯更是大胆预测,截至2026年12月的两年内,销售额可能超越原定预期目标。相比其截至2025年1月财年仅1300亿美元的营收,英伟达近两年来正在指数级成长。

中国订单,开始「微不足道」

尽管英伟达在全球市场势如破竹,但在中国市场的表现依旧受限。今年夏天,英伟达为争取H20芯片的对华出口许可,英伟达付出了诸多努力。最终,在黄仁勋亲自与美国政府沟通并达成协议,将中国销售额的15%上缴美国政府后,英伟达获得了相关许可证。一些分析师曾乐观预测,中国业务有望为公司每年贡献高达500亿美元的收入。

然而,实际销售数据却远低于预期。克雷斯在财报电话会议上透露,本季度H20芯片的销售额仅为5000万美元,这一数字与此前的市场预期形成了鲜明反差,也直观反映出其在中国市场的开拓进展并不顺利。

克雷斯更是直言:「由于地缘政治因素以及中国市场日益激烈的竞争,本季度未能达成大额采购订单。尽管我们对目前阻碍我们向中国出口更具竞争力的数据中心计算产品的现状感到失望,但我们仍致力于继续与美国和中国政府保持沟通。」

但从电话会议上能够明显感受到,英伟达对中国市场已经不再抱有太高预期,市场战略重心也正悄然向中东倾斜。本季度,英伟达在中东的落地项目加速。美国商务部已批准向沙特阿拉伯和阿联酋的两家公司出口至多3.5万颗英伟达Blackwell芯片,市场估计这笔订单价值将远超10亿美元。这不仅是Blackwell架构芯片首次被官方明确批准大规模出口,更直接体现了中东国家对高端AI算力基础设施的巨大投入和英伟达在该区域的强劲渗透力。

如今,英伟达与沙特的合作已不限于硬件销售,更延伸至建立大型AI数据中心、提供技术支持和人才培养方案等深层领域。这些实实在在的投资与合作,不仅共同构建了英伟达在中东市场的强大存在感,也分散了因中国市场受限而带来的潜在风险,从而确保其全球AI领导地位的持续稳固。

藏在财报背后的隐忧,AI泡沫是真是假?

现在,没有人不看好英伟达。

全球第一,市值突破5万亿美元,市盈率高达30倍,高速增长仍在持续。

当英伟达攀升至如此高度,市场仍普遍预期英伟达强劲增长将在未来几年持续,甚至大家认为在经济下行周期中,该公司2028年的市盈率将保持在26倍左右。尽管3.8%的年化盈利收益率可能短期内看起来不那么吸引人,尤其是需要几年才能实现,但要知道,我们讨论的是一家明年仍可能实现50%同比增长的公司。

在这种情境下,如今我们将英伟达投资者的担忧简单归结为因为「AI泡沫论」的市场恐惧,恐怕失之偏颇。深入分析财报数据背后,我们发现英伟达仍面临着一些未被完全公开的挑战。

首先,是其隐藏的资本支出。当全球科技巨头纷纷需要对巨额AI基础设施投入向投资者做出解释时,英伟达自身的资本支出却鲜少公开。英伟达近期披露,已与云服务提供商达成协议,将在未来六年内租用价值高达260亿美元的服务器,这一数字是三个月前承诺的两倍,英伟达本身也正在成为全球最大的云支出方和GPU用户之一。

更值得关注的是,英伟达表示可能不会完全使用全部服务器容量,且部分租赁承诺「可能会被其租用服务器的云服务提供商减少、终止或出售给其他方」。

此外,英伟达还通过从Lambda等云初创公司回租AI芯片来支持其生态。这表明,作为「AI卖铲人」,英伟达有时也需要通过大量资金投入,来维持自身业务生态的活力和竞争力,这无疑增加了其商业模式的复杂性。

其次,英伟达的大客户同时也将会是其潜在的竞争对手。一份监管文件披露,英伟达第三季度高达61%的收入来自四大未具名客户,市场猜测可能包括微软、Meta和Oracle。然而,这些科技巨头显然不愿永久受限于英伟达的供应链,正纷纷寻求自研AI芯片等替代方案,试图摆脱英伟达的控制。像是谷歌的TPU芯片已在赢得更多客户青睐,AMD等传统竞争对手也在持续发力,Open AI、Meta都开启了自研AI芯片的计划。

而且,当前英伟达的业务增长并非完全源于纯粹的市场需求,而是部分受到了其「金钱超能力」的驱动。黄仁勋也直接指出「英伟达正在用现金来推动增长」。例如,公司上季度向其两大主要客户OpenAI投资高达1000亿美元,向Anthropic投资100亿美元。值得注意的是,Anthropic此前主要使用亚马逊和谷歌的芯片,而获得英伟达投资后,这家AI公司将首次使用英伟达芯片训练模型。这凸显了英伟达对少数与其关系密切客户的高度依赖,及其某些交易的循环性质。

再者,想要实现AGI所需的海量数据中心建设,将会面临土地和电力的巨大制约。黄仁勋在电话会议上回应了这些担忧,他表示英伟达正积极努力,确保芯片供应链以外的因素不会阻碍其发展。「我们现在已经与土地、电力和数据中心建设领域的众多企业建立了合作关系,当然,也包括为这些项目提供融资。这些事情都不容易,但都是可以解决的。」这表明英伟达已认识到未来增长的瓶颈所在,并已着手构建更广阔的生态合作,以应对AI基础设施建设所带来的复杂系统性挑战。

更重要的是,AI商业模式的持续性仍面临质疑。当英伟达、台积电因为AI狂赚的同时,其他厂商的生产效率提升却并不明显,如果AI未能持续创造可观利润,客户随时可能减少投入,英伟达的增长也会放缓。据统计,尽管未来五年AI基础设施投资预计将达到约4万亿美元,但目前能够看到的生产率提升预测却从年化0.1%到2.9%不等,存在巨大不确定性。尤其是,自ChatGPT发布以来,全球股市市值已累计增长超17万亿美元,其中相当部分由AI叙事推升。但投资者如今开始重新审视,这一轮巨额投资是否能形成持续且可衡量的回报,而非仅是一次性的估值推力。

毋庸置疑的是,现在英伟达强劲的订单表现是可预测的,但真正的关键在于管理层对未来需求、供应链韧性及客户投资节奏的判断。分析师Murphy警告称,一旦英伟达释放任何关于AI采购节奏放缓的信号,其冲击将不仅限于芯片板块,更会波及数据中心、服务器供应链乃至整个相关软件生态。

「与其说大家是害怕AI泡沫,不如说大家都想在英伟达股价雪崩的前一刻逃生」,一位投资者在推特上说道。