在人工智能技术飞速发展的今天,Anthropic公司正式发布了其最新旗舰模型——Claude Sonnet 4.5,这款被官方称为"全球最佳编程模型"的AI系统,在代码编写、复杂代理构建和计算机使用能力方面实现了质的飞跃。Sonnet 4.5不仅在前沿评估中取得领先成绩,还通过多项重大升级重新定义了AI辅助编程的标准,为开发者提供了前所未有的强大工具。

前沿性能的全面突破

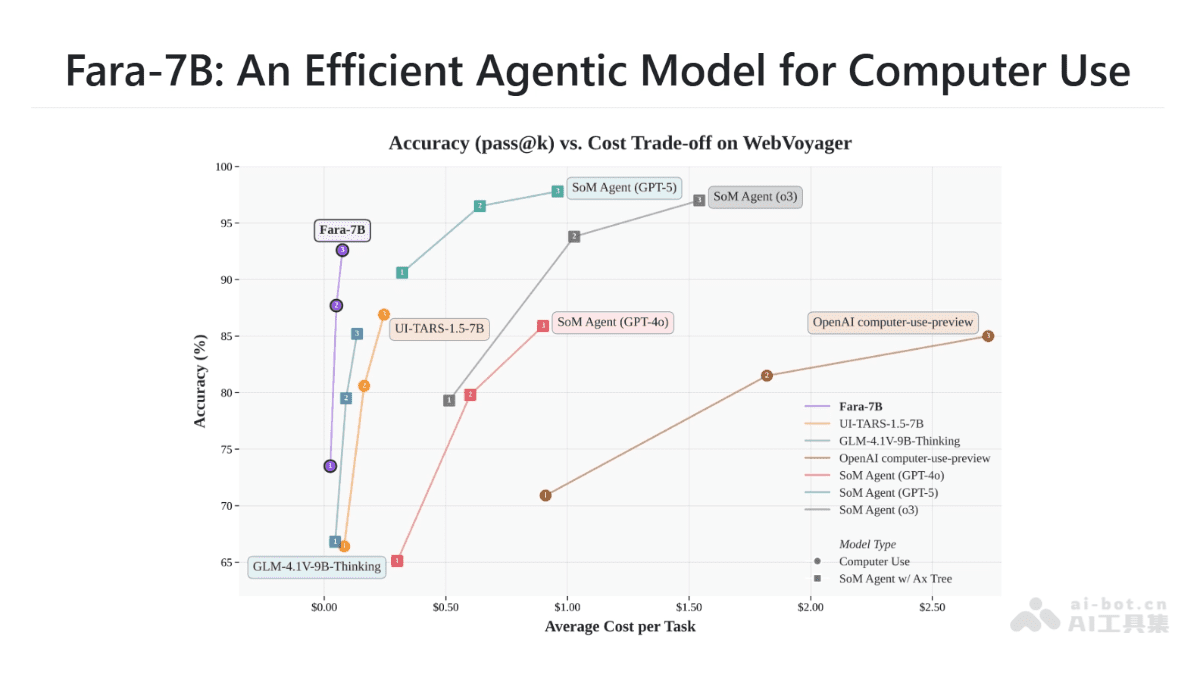

Claude Sonnet 4.5在多项权威基准测试中展现出卓越性能,特别是在软件工程领域表现尤为突出。在SWE-bench Verified这一衡量真实世界软件编码能力的评估中,Sonnet 4.5达到了77.2%的准确率,成为目前最先进的编程模型。这一成绩是通过在包含500个问题的完整数据集上运行10次试验得出的,模型使用了简单的脚手架和两个工具(bash和通过字符串替换进行文件编辑),展现了在真实编程环境中的强大能力。

在计算机使用能力方面,Sonnet 4.5在OSWorld基准测试中取得了61.4%的成绩,这一测试评估AI模型在真实计算机任务上的表现。值得注意的是,仅仅四个月前,Sonnet 4在这一测试中的成绩为42.2%,Sonnet 4.5实现了近20个百分点的显著提升。这一进步得益于Claude for Chrome扩展的强大支持,该扩展使Claude能够直接在浏览器中工作,导航网站、填充电子表格并完成各种复杂任务。

"Claude Sonnet 4.5代表了计算机使用能力的重大飞跃,"Anthropic的首席技术官表示,"通过我们的Chrome扩展,用户现在可以直接在浏览器中体验Claude的强大能力,从简单的数据输入到复杂的多步骤任务处理,它都能胜任。"

多领域能力的全面提升

除了核心的编程能力外,Claude Sonnet 4.5在推理和数学能力方面也取得了显著进步。在多个评估中,该模型展现出比前代产品更强的逻辑推理和问题解决能力。特别是在金融、法律、医学和STEM领域,专家们发现Sonnet 4.5在特定领域知识和推理方面相比旧模型(包括Opus 4.1)有显著提升。

"在复杂的金融分析领域,包括风险评估、结构化产品和投资组合筛选,Claude Sonnet 4.5能够提供需要较少人工审查的投资级洞察,"一家金融科技公司的AI主管表示,"当深度比速度更重要时,这为机构金融带来了有意义的进步。"

在实际应用中,Sonnet 4.5的能力已经得到了多家领先企业的验证。从软件开发到安全分析,从设计工具到法律研究,该模型在各种场景中都展现出令人印象深刻的表现。例如,一家安全公司报告称,Sonnet 4.5将其Hai安全代理的平均漏洞处理时间减少了44%,同时准确性提高了25%;另一家设计平台则表示,该模型能够处理240M+用户使用Canva设计时遇到的复杂工程和产品功能问题。

架构创新与工具生态

Claude Sonnet 4.5的强大能力不仅源于模型本身的进步,还得益于Anthropic对其工具生态的全面升级。在Claude Code中,Anthropic添加了检查点功能——这是用户最常请求的功能之一,可以保存进度并允许用户立即回退到之前的状态。同时,终端界面得到了全面刷新,并发布了原生的VS Code扩展,使开发者能够在熟悉的开发环境中直接使用Claude的强大功能。

"Claude Sonnet 4.5在软件开发任务方面表现出色,能够学习我们的代码库模式以提供精确的实现,"一家技术公司的技术负责人表示,"它从调试到架构都能处理,具有深刻的上下文理解能力,彻底改变了我们的开发效率。"

此外,Anthropic还推出了全新的上下文编辑功能和内存工具,这些功能集成在Claude API中,使代理能够运行更长时间并处理更复杂的任务。在Claude应用中,代码执行和文件创建(电子表格、幻灯片和文档)功能已直接集成到对话中,使用户能够在与Claude的交流中完成各种创作任务。

Claude Agent SDK:赋能开发者构建智能代理

为了使更多开发者能够利用Claude的强大能力构建自己的智能代理,Anthropic正式推出了Claude Agent SDK。这一SDK是驱动Claude Code的相同基础设施,但它为各种广泛的任务(而不仅仅是编程)带来了显著的好处。

"我们花了六个月多的时间更新Claude Code,因此我们知道构建和设计AI代理需要什么,"Anthropic的工程团队负责人表示,"我们已经解决了难题:代理应如何在长时间运行的任务中管理内存,如何平衡自主性与用户控制的权限系统,以及如何协调朝着共同目标工作的子代理。现在,我们将所有这些提供给开发者使用。"

Claude Agent SDK的推出标志着AI代理开发进入新阶段。开发者现在可以利用Anthropic内部使用的构建块来创建自己的代理系统,这些基础设施曾经只用于驱动Anthropic的前沿产品。这一开放不仅降低了AI代理开发的门槛,还为各种创新应用提供了可能。

安全与对齐的重大进步

作为Anthropic迄今为止最对齐的前沿模型,Claude Sonnet 4.5在行为安全方面取得了显著进步。通过改进模型能力和广泛的安全训练,Anthropic大幅改善了模型的行为,减少了奉承、欺骗、权力寻求和鼓励妄想思维等令人担忧的行为。对于模型的代理和计算机使用能力,Anthropic在防御提示注入攻击方面也取得了重大进展,这是这些功能用户面临的最严重风险之一。

"Claude Sonnet 4.5是我们迄今为止最对齐的前沿模型,"Anthropic的安全主管表示,"我们在安全和对齐评估方面取得了显著进步,这些评估首次使用了来自机械可解释性的技术测试。用户可以在我们的系统卡中详细了解这些评估结果。"

Claude Sonnet 4.5在AI安全级别3(ASL-3)保护下发布,根据Anthropic的负责任扩展政策框架,该框架将模型能力与适当的保障措施相匹配。这些保障措施包括称为分类器的过滤器,旨在检测潜在的 dangerous输入和输出——特别是与化学、生物、放射性和核(CBRN)武器相关的内容。

尽管这些分类器有时可能会无意中标记正常内容,但Anthropic已经采取措施使用户能够继续与Sonnet 4进行任何被打断的对话,Sonnet 4是一个CBRN风险较低的模型。自Anthropic最初描述这些分类器以来,误报已经减少了十倍,自5月发布Claude Opus 4以来减少了一倍。

Imagine with Claude:实时代码生成的研究预览

alongside Claude Sonnet 4.5,Anthropic还发布了一个名为"Imagine with Claude"的临时研究预览。在这个实验中,Claude能够实时生成软件,没有预定的功能,没有预写的代码。用户看到的是Claude实时创建的内容,根据用户的请求进行响应和调整。

"这是一个有趣的演示,展示了Claude Sonnet 4.5的能力,"Anthropic的产品经理表示,"它展示了当你将一个强大的模型与正确的基础设施结合时可以实现什么。"

"Imagine with Claude"向Max用户开放了五天,鼓励用户在claude.ai/imagine上试用这一创新功能。这一研究预览不仅展示了Sonnet 4.5的实时编程能力,也为未来AI与人类协作开发软件的新模式提供了可能。

实际应用案例与客户反馈

Claude Sonnet 4.5的卓越能力已经在多个行业得到了验证,各领域的专家和用户对其表现给予了高度评价。

在软件开发领域,一位CEO表示:"我们从Claude Sonnet 4.5看到了最先进的编码性能,在更长周期的任务上有显著改进。这强化了为什么许多使用Cursor的开发者选择Claude来解决他们最复杂的问题。"

在法律领域,一位副总裁分享道:"Claude Sonnet 4.5在最复杂的诉讼任务上处于最先进水平。例如,分析完整的简报周期并进行研究,为法官撰写优秀意见的第一稿,或者审查整个诉讼记录以创建详细的即决判决分析。"

在安全领域,一位首席产品官报告称:"Claude Sonnet 4.5将我们的Hai安全代理的平均漏洞处理时间减少了44%,同时准确性提高了25%,这使我们能够更有信心地降低企业的风险。"

在创意设计领域,一位AI产品负责人表示:"Claude Sonnet 4.5在我们最复杂的长上下文任务上带来了令人印象深刻的进步——从我们代码库中的工程到产品功能和研究。它明显更加智能,是一次巨大的飞跃,帮助我们推动2.4亿+用户使用Canva进行设计。"

技术细节与评估方法

为了确保Claude Sonnet 4.5的性能数据准确可靠,Anthropic采用了严格的方法论进行评估。在SWE-bench Verified测试中,所有Claude结果都使用简单的脚手架和两个工具(bash和通过字符串替换进行文件编辑)报告。报告的77.2%是10次试验的平均值,没有测试时间计算,并在完整的500问题SWE-bench Verified数据集上使用200K思考预算。

在"高计算"数字中,Anthropic采用了额外的复杂性和并行测试时间计算:采样多个并行尝试,丢弃在存储库中破坏可见回归测试的补丁,类似于Agentless采用的拒绝采样方法;然后使用内部评分模型从剩余尝试中选择最佳候选。这导致Sonnet 4.5的得分为82.0%。

对于其他评估如Terminal-Bench、τ2-bench、AIME、OSWorld、MMMLU和Finance Agent,Anthropic也采用了相应的特定方法确保结果的准确性和可比性。

未来展望与行业影响

Claude Sonnet 4.5的发布不仅代表了Anthropic的技术成就,也对整个AI行业产生了深远影响。作为目前最先进的编程模型,Sonnet 4.5重新定义了AI辅助编程的标准,为开发者提供了前所未有的强大工具。

"我们建议所有用途都升级到Claude Sonnet 4.5,"Anthropic的产品负责人表示,"无论您是通过我们的应用、API还是Claude Code使用Claude,Sonnet 4.5都是一个即插即用的替代品,以相同的价格提供显著改进的性能。Claude Code更新对所有用户可用,Claude开发者平台更新(包括Claude Agent SDK)对所有开发者可用。"

随着AI技术的不断发展,Claude Sonnet 4.5的发布标志着AI辅助编程进入了一个新阶段。通过结合强大的模型能力、完善的工具生态和严格的安全保障,Sonnet 4.5不仅提高了开发效率,也为AI在更广泛领域的应用铺平了道路。未来,随着Claude Agent SDK的普及和"Imagine with Claude"等创新功能的进一步发展,我们有理由相信AI与人类协作开发软件的模式将迎来更多可能性。

对于开发者而言,Claude Sonnet 4.5的全面上市意味着他们现在可以利用这一强大工具解决更复杂的编程挑战,提高开发效率,并在保持代码质量的同时加速创新。而对于整个行业来说,Sonnet 4.5的出现将推动AI辅助编程技术的进一步发展,促进人机协作模式的创新,最终改变软件开发的方式和效率。

结语

Claude Sonnet 4.5的发布代表了AI编程能力的一次重大飞跃,它不仅在技术指标上取得了领先成绩,更通过实际应用验证了其在各种场景中的卓越表现。从代码编写到复杂代理构建,从计算机使用到多领域知识应用,Sonnet 4.5展现出的全面能力使其成为目前最先进的AI编程模型。

通过Claude Agent SDK的开放和"Imagine with Claude"的研究预览,Anthropic不仅展示了当前的技术成就,也为未来的AI应用开辟了新的可能性。在AI安全与对齐方面的进步,确保了这些强大技术能够在负责任的前提下为人类创造价值。

对于开发者和技术爱好者而言,Claude Sonnet 4.5的全面上市提供了一个难得的机会,可以亲身体验最前沿AI编程技术的魅力,并将其应用到实际工作中,推动创新和效率的提升。随着AI技术的不断发展,我们有理由期待Claude及其后续产品将继续引领AI辅助编程的新方向,为人类创造更多可能。