2025年科技行业正经历前所未有的变革浪潮,从传统消费品巨头到科技新贵,从通信技术到人工智能,各领域都在经历深刻的战略调整与创新突破。本文将全面剖析近期科技行业的重要事件,揭示这些变革背后的深层逻辑与未来趋势。

手机行业监管趋严,不正当竞争行为将被严打

11月26日,市场监管总局在广东深圳对手机和手机应用平台企业开展反不正当竞争合规指导,这一举措标志着国家对手机行业监管力度的显著加强。市场监管总局通报了手机行业不正当竞争典型案例,指出当前非理性竞争问题较为突出,部分企业利用技术、数据、平台规则等优势实施流量劫持、强制跳转、恶意不兼容等不正当竞争行为。

这一监管动向对整个手机行业产生了深远影响。一方面,它将促使手机厂商重新审视自身的竞争策略,从过去的"野蛮生长"转向更加规范、健康的竞争模式;另一方面,这也为消费者权益提供了更强有力的保障,有望推动形成优质优价、良性竞争的市场秩序。

值得注意的是,市场监管总局特别强调了"梯次性监管工具"的使用,这意味着监管将更加精准和差异化,对不同规模、不同市场地位的企业采取差异化的监管策略,既防止大企业滥用市场支配地位,也为中小企业提供公平竞争的环境。

传统企业领导层更迭:宗馥莉卸任娃哈哈董事长

11月27日,企查查信息显示,杭州娃哈哈集团有限公司发生工商变更,宗馥莉卸任法定代表人、董事长、总经理职务,由许思敏接任。这一变动引发了市场广泛关注,尽管宗馥莉仍持有杭州娃哈哈集团29.40%的股权。

宗馥莉于2024年初正式掌舵娃哈哈,在不到一年的时间内,她带领公司实现了营收回到700亿元区间,较上年增加200亿元,涨幅约40%的亮眼成绩。然而,在2025年11月18日召开的娃哈哈集团2025年销售会议上,宗馥莉未出现在现场,由总经理许思敏代表集团发言。

这一领导层变动背后,可能反映了娃哈哈集团在面对复杂市场环境时的战略调整。全球经济复苏承压,消费市场迭代加速,行业竞争愈发激烈,在这样的背景下,企业可能需要更加稳健的领导风格来应对挑战。许思敏在发言中强调"越是艰难险阻,越能彰显同心协力的力量",或许暗示了娃哈哈将更加注重内部协同与稳定发展。

新能源汽车行业战略调整:理想汽车回归创业模式

11月26日,理想汽车交出了一份令人"五味杂陈"的成绩单:营收同比下滑36.2%,整车毛利率掉了5个百分点,净利润由盈转亏,自由现金流也出现了流出。面对这样的业绩压力,理想汽车创始人李想做出了一个重大决定:终结过去三年的"职业经理人"管理实验,全面回归"创业公司"模式。

这一战略调整体现了李想在企业面临困境时的清醒认识与果断决策。从"汇报"到"对话",从"资源占有"到"效率提升",从"避责"到"解决关键问题",这些变化表明理想汽车将更加注重组织效率与创新活力,而非单纯追求规模扩张。

在大多数车企还在为"多卖几辆车"而疯狂打价格战、堆配置的时候,李想选择了在财务最困难的时候,做最难的事情:重塑组织、自研芯片、押注具身智能。这种"逆周期"投资策略,或许正是理想汽车在激烈市场竞争中保持长期竞争力的关键。

通信技术前沿:三星与SK电讯联手研发6G

11月27日,韩国科技巨头三星与SK电讯正式签署合作协议,共同推进6G研发,核心目标是构建由人工智能全面接管网络运维的智能通信系统,实现"自感知、自优化"的下一代通信架构。

这一合作标志着6G研发进入新阶段。三星研究院将主导硬件与射频技术研发,SK电讯则依托其在韩国的大规模现网资源,提供真实测试环境。双方重点聚焦未来无线接入网(RAN)的重构,使其具备实时环境感知与参数动态调节能力。

AI将在6G中承担三大关键职能:一是实现"AI信道估计",通过预测信号在复杂城市环境中的反射与衰减,提前补偿失真,确保连接稳定;二是推动"分布式MIMO"技术落地,使来自多个基站的天线协同工作,而非各自为战,从而扩大覆盖范围并提升信号质量;三是优化数据调度与路由,在网络拥堵时智能分配资源,减少延迟与卡顿。

三星自2019年启动6G基础研究,目前已为Verizon、Airtel、O2等全球主流运营商提供5G设备,积累了扎实的商用经验。而SK电讯作为韩国领先的移动运营商,拥有高度成熟的5G基础设施,为6G原型系统验证提供了理想平台。双方的合作将加速6G技术的成熟与商用进程。

人工智能与法律边界:OpenAI面临自杀协助诉讼

今年8月,Matthew和Maria Raine夫妇起诉OpenAI及其首席执行官Sam Altman,指控公司对其16岁儿子Adam自杀一案负有法律责任,理由是ChatGPT涉嫌协助其儿子实施自杀。11月27日,OpenAI对此案提交了法律回应,坚称公司不应对这起悲剧负责。

OpenAI在声明中称,Adam在约九个月的使用过程中,ChatGPT曾超过100次建议其寻求专业帮助。但根据原告父母的说法,Adam设法绕过了公司的安全机制,最终令ChatGPT详细提供了包括药物过量、溺水和一氧化碳中毒等多种自杀方式的"技术细节"计划,还协助他规划了一场所谓的"美丽自杀"。

OpenAI强调,Adam绕过安全机制已经违反了服务条款,条款中明确用户不得绕过平台提供的任何保护措施。此外,公司也指出其常见问题页面一直告知用户,ChatGPT的回答需得到单独核实,不建议完全依赖。

这一案件引发了关于AI技术伦理与法律责任的广泛讨论。随着AI技术的普及与应用场景的拓展,如何平衡技术创新与安全防护,如何界定AI服务提供商的责任边界,将成为行业面临的重要课题。OpenAI的回应也表明,AI公司正在积极构建法律防线,以应对可能的法律风险。

智能手机市场调整:多家厂商取消Air机型

近期,小米、OPPO、vivo等手机厂商都取消了各自的Air机型项目,并将原本搭载在Air机型上的eSIM方案放到常规机型中。供应链知情人士称,小米曾规划真Air机型,其产品对标苹果放在高端数字系列产品线上,有明确的路标;vivo用的则是s系列中端产品线,在原系列的基础上主打轻薄。

这一调整与苹果iPhone Air的市场表现不佳有关。自2025年10月22日发售以来,iPhone Air销量低于预期。据《The Information》报道,苹果重要供应商富士康已拆除了大多数iPhone Air生产线,"仅留下了一条半的生产线",预计本月末将全面停产。另一家供应商立讯精密(Luxshare)则已于10月底停止生产。

报道还称苹果公司已将下一代iPhone Air从其发布计划中移除。不过,有苹果供应商表示,苹果目前没有明确说下一代Air产品不做。iPhone Air可以帮助苹果进行超薄电池和部分感传感器的技术验证,为后续的折叠屏产品做准备。

手机厂商取消Air机型项目,反映了市场对轻薄化、差异化产品的需求变化。在手机市场整体增长放缓的背景下,厂商更加注重产品定位的精准性与市场需求的匹配度,而非盲目跟风推出概念性产品。

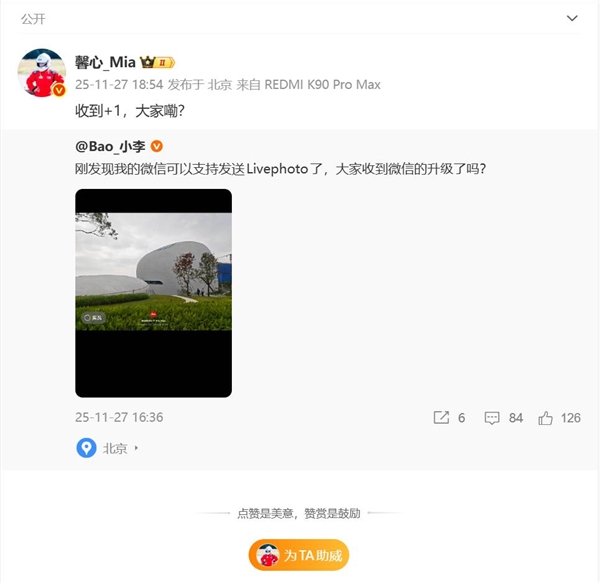

即时通讯创新:安卓版微信支持实况图

11月28日,REDMI产品经理胡馨心表示,安卓版微信聊天能发实况照片,选中照片上的实况后,发送的照片将会包含动态画面和声音。目前这项功能在逐步推送中,部分用户需要等一等,相信很快就能体验到。

目前微信朋友圈已支持发布实况图,发布时可以关闭实况效果,也支持静态照片与实况照片混合发布,发布后朋友圈图片将出现实况圈效果。这一功能的推出,丰富了微信的社交互动方式,为用户提供了更加生动、多元的分享体验。

即时通讯应用正从简单的文字交流向多媒体、沉浸式体验演进。实况图功能的推出,是微信在社交体验创新方面的重要尝试,有助于增强用户粘性,巩固其在社交领域的领先地位。同时,这也反映了移动终端硬件能力的提升,为更加丰富的多媒体应用提供了技术基础。

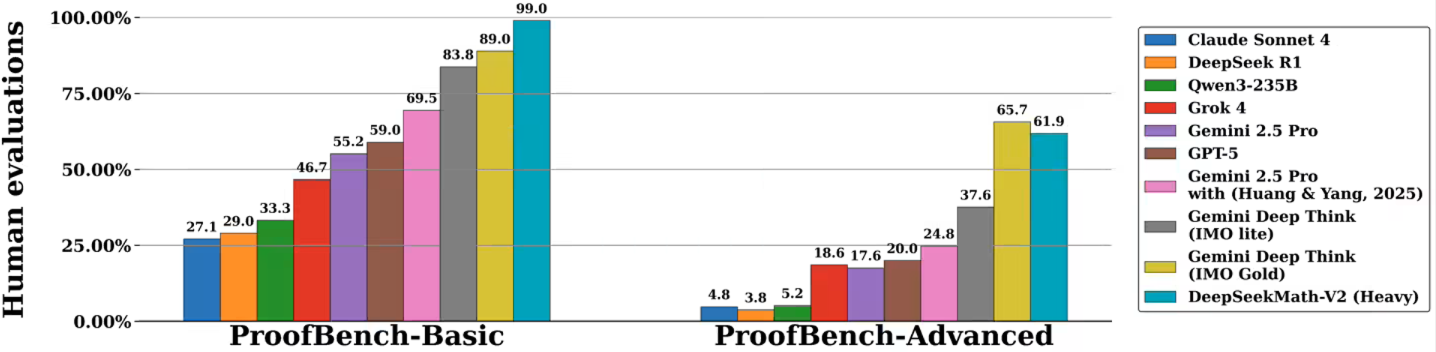

AI技术突破:DeepSeek推出DeepSeekMath-V2模型

11月27日,DeepSeek发布了DeepSeekMath-V2,主打可自我验证的数学推理训练框架。团队认为,仅追求最终答案正确率难以保证推理链条的严谨性,尤其在定理证明等需要逐步推导的任务中更为突出。

模型通过构建基于LLM的验证器,对生成的证明进行自动审查,并利用扩展的验证计算持续生成高难度训练样本提升验证器能力。DeepSeekMath-V2基于DeepSeek-V3.2-Exp-Base,在2025年国际数学奥林匹克竞赛(IMO 2025)与2024年中国数学奥林匹克竞赛(CMO 2024)中均达到金牌水准,并在2024年普特南数学竞赛(Putnam 2024)中取得118/120(近乎满分)的优异成绩。

这一成果表明,可自验证的数学推理是一条切实可行的研究路径,有望为构建更强大、更可靠的数学智能系统奠定基础。数学推理是AI能力的重要体现,DeepSeekMath-V2的突破,将为AI在科学研究、工程计算等领域的应用提供更强大的支持。

智能商业应用:绿源与越疆合作推动机器狗规模化应用

11月27日,绿源集团与越疆科技在金华签署战略合作框架协议,双方将共同推动规模达5000台机器狗应用于智慧门店升级计划,探索具身智能在智慧门店、智能工厂等场景的应用。

这一合作致力于构建"技术驱动+场景落地"深度融合的智能机器人商业范式,为行业建立可复制、可推广的智慧门店系统解决方案,树立具身智能在商业端规模化应用的行业标杆。双方利用各自领域优势联合开发行业级具身四足机器人项目,越疆负责总体机器狗开发,绿源负责关节电机模组,电池、轮胎的部件开发。

机器狗等具身智能技术的商业化应用,标志着AI技术从虚拟世界向物理世界的拓展。在智慧零售、智能制造等领域,具身智能机器人有望成为提升效率、优化体验的重要工具。绿源与越疆的合作,为具身智能技术的规模化应用提供了有益探索,也为传统产业的智能化升级提供了新思路。

智能硬件创新:夸克AI眼镜发布

11月27日,首个搭载千问助手的智能硬件夸克AI眼镜正式发布,这标志着阿里千问首次走出屏幕,进入物理世界。用户可随时随地唤起千问,结合眼镜获取的实时音视频数据,体验完全不同于手机APP的助手能力。

阿里巴巴集团副总裁吴嘉表示,夸克AI眼镜让千问更充分地连接物理世界,千问将继续向更多智能终端延展。目前夸克AI眼镜搭载的千问助手已经融合支付宝、高德地图、淘宝、飞猪、阿里商旅等阿里生态核心场景,初步具备了在物理世界辅助用户、帮用户办事的能力。

夸克AI眼镜提供S1、G1两个系列,售价从1999元到4299元不等。这一产品的推出,是AI助手从数字世界向物理世界延伸的重要尝试,有望为用户带来更加自然、便捷的智能交互体验。随着AI技术的成熟与应用场景的拓展,智能眼镜等可穿戴设备可能成为下一代人机交互的重要载体。

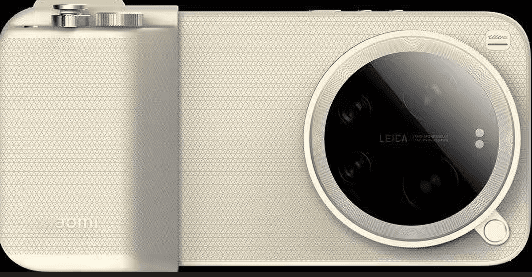

智能手机新动向:小米17 Ultra曝光

11月27日,科技媒体XiaomiTime分享了小米17 Ultra手机的最新消息,透露该机开发代号为"哪吒"(Nezha),并展示了手机的后置相机布局。外观方面,小米17 Ultra似乎延续了小米15 Ultra标志性的圆形相机模组设计,不过摄影套件揭示的最关键细节在于,原先预计的第四颗镜头开孔被一个特殊传感器取代,相机单元从四个减少为三个。

代号方面,消息源挖掘发现小米以"哪吒"为代号,测试了多种传感器配置。影像方面,该媒体预估小米17 Ultra的配置如下:主摄:5000万像素的OVX10500U传感器;长焦镜头:2亿像素S5KHPE传感器;超广角镜头:5000万像素的OV50M或S5KJN5传感器;前置摄像头:5000万像素的OV50M传感器。

其它规格方面,小米17 Ultra将采用高通第五代骁龙8至尊版芯片,预装HyperOS 3.0,此外已确认其国际版机型将支持卫星通信功能,为用户在偏远地区提供可靠的连接保障。这款手机的推出,将进一步巩固小米在高端智能手机市场的竞争力,同时也反映了智能手机在影像、通信等方面的持续创新。

医疗技术创新:全国首例"医保价"脑机接口手术完成

11月27日,在华中科技大学同济医院神经外科,我国首例按照政府核定医疗服务价格项目执行的脑机接口手术顺利完成。此次手术采用武汉衷华脑机融合科技发展有限公司生产的植入式脑机接口设备,可用于监测大脑手部运动和感觉区域的脑电信号。

本次手术是我国首例按照政府核定医疗服务价格项目执行的脑机接口临床操作(即侵入式脑机接口置入费6552元/次,不含脑机接口设备等费用),标志着脑机接口技术从科研探索阶段正式进入医疗服务收费目录体系,在推动技术普惠化与产业化方面迈出重要一步。

今年3月31日,湖北省医保局率先发布全国首个脑机接口医疗服务价格,明确"侵入式脑机接口置入费"为6552元/次。这一开创性的政策,为脑机接口技术纳入规范化诊疗体系铺设了制度通道。本次手术的费用虽然是由研究经费承担,无需患者自付费用,但这是全国率先将脑机接口手术纳入医院诊疗项目体系,并按照规范标准进行收费结算的临床实践。

脑机接口技术的临床应用与医保覆盖,将为神经系统疾病患者提供新的治疗选择,同时也推动了这一前沿技术的产业化进程。随着技术的成熟与成本的降低,脑机接口有望在未来几年内实现更广泛的应用,为医疗健康领域带来革命性变化。

科技行业变革的深层逻辑与未来趋势

回顾2025年科技行业的重大事件,我们可以发现几个明显的趋势与深层逻辑:

1. 传统企业的数字化转型与战略调整

从娃哈哈的领导层更迭到理想汽车回归创业模式,传统企业正在积极应对市场变化,进行战略调整与组织重构。这些调整反映了在数字化浪潮下,传统企业面临的挑战与机遇,也表明了创新与效率提升是企业持续发展的关键。

2. AI技术的突破与应用场景拓展

DeepSeekMath-V2的推出、夸克AI眼镜的发布、脑机接口技术的临床应用,都体现了AI技术的快速进步与应用场景的多元化。AI正从简单的数据处理向复杂推理、物理交互等领域拓展,为各行各业带来变革性影响。

3. 通信技术的迭代与融合

三星与SK电讯联手研发6G,展现了通信技术的前沿探索。6G不仅是速度的提升,更是AI与通信的深度融合,将实现"自感知、自优化"的智能通信架构,为万物互联提供更强大的技术支撑。

4. 监管政策与行业规范的完善

市场监管总局对手机行业的监管、脑机接口技术的医保定价,都反映了科技行业监管政策的逐步完善。这些规范将引导行业健康发展,保障消费者权益,同时也为企业创新提供了更明确的制度环境。

5. 智能硬件的创新与普及

从AI眼镜到机器狗,从高端手机到脑机接口设备,智能硬件正朝着更加多元化、专业化的方向发展。这些创新不仅提升了用户体验,也为传统产业的智能化升级提供了新工具、新思路。

结语

2025年科技行业的变革浪潮,正在重塑各行业的竞争格局与发展路径。从传统企业到科技巨头,从通信技术到人工智能,从智能硬件到医疗健康,各领域都在积极应对变化,寻求创新突破。这些变革不仅带来了新的技术突破与商业机会,也为社会经济发展注入了新动力。

面对快速变化的市场环境,企业需要保持战略定力,既要把握技术趋势,也要关注市场需求;既要追求创新突破,也要注重风险管控;既要关注短期业绩,也要着眼长期发展。只有这样,才能在科技变革的浪潮中立于不败之地,实现可持续发展。

未来,随着AI、5G/6G、物联网、脑机接口等技术的进一步成熟与应用,科技行业将继续迎来更多变革与突破。企业需要保持敏锐的市场洞察力,积极拥抱变化,才能在激烈的市场竞争中赢得先机,创造更大的价值。