人工智能领域正经历着前所未有的快速发展,各类创新技术层出不穷,从语音合成到多智能体协同开发,AI正在重塑各行各业的工作方式与效率。本文将深入剖析近期AI领域的几项重大技术突破,探讨它们的技术特点、应用场景以及对行业发展的深远影响。

1. 低延迟语音合成:MiniMax Speech 2.6开启实时交互时代

MiniMax Speech 2.6的发布标志着语音合成技术迈入了实时交互的新阶段。这项技术最引人注目的特点是其极低的端到端延迟,低于250毫秒,这一速度已经接近人类自然对话的节奏,为AI语音交互体验带来了质的飞跃。

技术突破:Fluent LoRA音色复刻

MiniMax Speech 2.6的核心创新在于其Fluent LoRA技术,该技术实现了仅需30秒音频即可克隆任意音色的能力。这一突破性进展极大地降低了音色复制的门槛,使得个性化语音合成变得更加便捷和高效。传统的语音克隆技术通常需要数分钟的音频样本,而Fluent LoRA将这一需求缩短到了惊人的30秒,同时保持了高质量的音色还原度。

应用场景拓展

MiniMax Speech 2.6的低延迟和高质量音色复刻能力为其在多个领域的应用奠定了基础:

- 教育领域:可以快速生成特定教师或讲师的语音,实现个性化教学内容

- 客服系统:提供与真人无异的语音交互体验,提升客户满意度

- 智能硬件:为智能音箱、车载语音助手等设备提供更自然的交互体验

- 内容创作:帮助创作者快速生成具有特定音色的旁白或角色配音

技术意义

MiniMax Speech 2.6的发布不仅是一项技术进步,更是AI语音交互领域的重要里程碑。它将语音合成从单向输出转变为双向交互,为更自然的人机对话体验铺平了道路。随着这一技术的普及,我们可以预见未来的语音助手、智能客服等应用将更加智能化和人性化。

2. 金融AI大脑:蚂蚁数科Agentar知识工程平台

在金融领域,蚂蚁数科与宁波银行合作打造的Agentar知识工程KBase案例成功入选国际标准金融应用卓越案例,这一成果标志着知识工程技术在金融领域的应用达到了新的高度。

解决金融知识孤岛问题

传统金融机构面临的一个核心挑战是知识孤岛问题——各部门、各系统的知识数据相互独立,难以有效整合和利用。Agentar知识工程平台通过先进的知识工程技术,实现了多源异构数据的全生命周期管理,打破了这一壁垒。

平台采用"规划-检索-推理"机制,不仅提升了知识质量,还显著增强了AI的逻辑推理能力。这种机制使系统能够更好地理解金融领域的复杂业务逻辑,为决策提供更精准的支撑。

可解释AI保障金融安全

金融领域对AI系统的可解释性有着极高的要求,因为黑盒决策可能带来不可控的风险。Agentar平台的一大亮点是其强可解释性设计,确保生成式AI在金融领域的应用既高效又安全合规。

通过透明的决策过程和清晰的推理路径,Agentar能够让金融从业者理解AI系统为何做出特定决策,这不仅增强了系统的可信度,也为金融监管提供了便利。

行业标杆效应

Agentar知识工程平台的成功实践为金融行业智能化升级树立了新标杆。它展示了如何通过AI技术解决金融行业的核心痛点,同时也为其他知识密集型行业提供了可借鉴的经验。

3. 多模态智能重构:智源Emu3.5大模型

智源研究院发布的Emu3.5大模型通过引入"下一状态预测"(NSP)框架,实现了多模态智能的重构,标志着AI从单纯感知理解向智能操作的关键转变。

自回归式NSP框架创新

Emu3.5的核心创新在于其自回归式"下一状态预测"框架。这一框架突破了传统多模态模型的局限,实现了对多模态序列的建模突破。与传统的静态理解不同,Emu3.5能够预测和模拟状态的演变过程,这使其在需要动态理解的任务中表现出色。

多模态协同能力

Emu3.5的一大特点是打破了信息孤岛,实现了文本、视觉和动作等模态的统一编码。这一特性使得模型能够实现跨模态的自由切换与协同推理,大大增强了其处理复杂任务的能力。

具体应用包括:

- 文图协同生成:根据文本描述生成高质量图像,或根据图像生成相关描述

- 智能图像编辑:理解用户意图并进行精准的图像修改

- 时空动态推理:理解和预测视频序列中的动态变化

具身操作能力突破

Emu3.5最令人印象深刻的是其强大的具身操作能力。传统AI模型往往局限于虚拟世界的信息处理,而Emu3.5能够理解和指导物理世界的操作,这一突破为AI在机器人、自动驾驶等领域的应用开辟了新的可能性。

4. 多智能体开发平台:Cursor 2.0的范式跃迁

Cursor 2.0的发布标志着其从智能补全插件向多智能体协同开发平台的范式跃迁,这一转变极大地提升了开发效率和质量。

自研模型Composer提速4倍

Cursor 2.0的核心是其自研的Composer模型,该模型专为代理式编码设计,采用强化学习和混合专家架构,响应速度比前代产品提升了4倍。这一速度提升对于开发者来说意味着更流畅的编码体验和更高的工作效率。

Composer模型的设计充分考虑了开发过程中的各种需求,不仅能够提供代码补全,还能理解上下文,提供更精准的建议和解决方案。

ParallelGroup多智能体并行工作

Cursor 2.0的另一大创新是其ParallelGroup功能,允许多个AI Agent并行工作,支持独立任务处理。这一特性在处理复杂项目时尤为有用,能够显著提高开发效率。

想象一下,当开发一个大型应用时,不同的AI Agent可以同时负责不同的模块——一个处理前端界面设计,一个处理后端逻辑,一个进行测试编写——这种并行工作方式将大大缩短开发周期。

全流程自动化功能

Cursor 2.0整合了代码审查、测试与执行的全流程自动化功能,减少了开发者在不同任务间的上下文切换,使其能够更专注于核心编码工作。这种无缝的工作流程不仅提高了效率,也减少了人为错误的可能性。

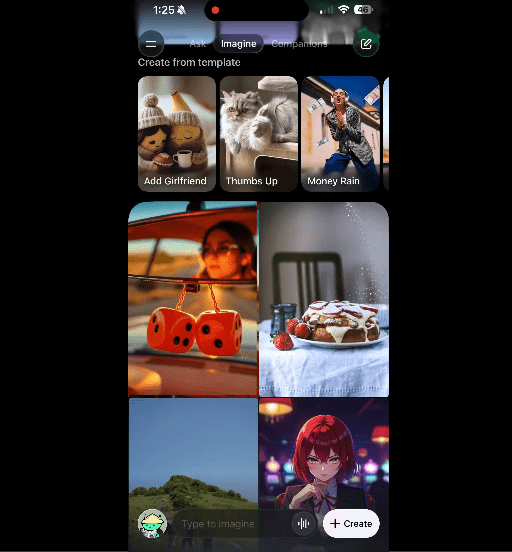

5. 创意内容生成:xAI升级Grok Imagine iOS版

在创意内容生成领域,xAI对其Grok Imagine工具进行了重大升级,特别是在iOS版中新增了视频生成功能,为移动端创意工作者提供了更强大的工具。

文本/图像提示生成高清视频

Grok Imagine iOS版新增的视频生成功能允许用户通过文本或图像提示生成高清动态视频。这一功能基于Aurora/Grok核心模型优化,在保持高质量的同时提升了操作流畅性。

无论是短片制作、广告创意还是其他视觉内容创作,这一功能都能帮助创作者快速将想法转化为视觉作品,大大缩短了从概念到成片的时间。

提示重混机制降低创作门槛

Grok Imagine引入的提示重混机制是一个创新点,它允许用户从已有内容提要中直接提取和重混提示元素。这一机制显著降低了创作门槛,使非专业用户也能轻松创建高质量的视觉内容。

通过提示重混,创作者可以快速迭代自己的创意尝试,而不必每次都从头开始构思提示词,这种工作流程的优化极大地提高了创作效率。

移动优先策略

xAI选择优先更新iOS版本,随后跟进Android及网页版的策略,显示了其对移动AI创作能力的重视。随着移动设备的性能不断提升,将强大的AI工具直接带到创作者手中,已经成为行业趋势。

6. AI安全新范式:OpenAI推出gpt-oss-safeguard模型

随着AI应用的普及,安全问题日益凸显。OpenAI推出的gpt-oss-safeguard系列模型在AI安全领域提供了更高的灵活性和可定制性。

灵活自定义安全政策

gpt-oss-safeguard系列包括gpt-oss-safeguard-120b和gpt-oss-safeguard-20b两款模型,它们允许开发者根据自身需求灵活自定义安全政策。这种灵活性对于不同行业、不同应用场景的AI安全需求至关重要。

传统安全模型往往采用一刀切的方式,难以适应多样化的应用环境。而gpt-oss-safeguard则能够根据开发者设定的安全政策对用户消息和对话进行分类,并提供推理理由,使安全决策更加透明和可解释。

安全与性能的平衡

尽管gpt-oss-safeguard在安全灵活性方面具有明显优势,但在处理速度和资源消耗方面存在一定的局限性。OpenAI的研究表明,在某些场景下,传统分类器可能更有效,且新模型资源消耗较大。

这一发现提醒我们,AI安全并非越复杂越好,而是需要在安全性和实用性之间找到平衡点。开发者需要根据具体应用场景选择合适的安全方案,而不是盲目追求最新技术。

7. 内容创作革新:TikTok推出AI剪辑工具Smart Split

在内容创作领域,TikTok在美国创作者峰会上推出了三项全新功能,其中AI驱动的视频剪辑工具"Smart Split"尤为引人注目。

AI自动生成短视频和字幕

"Smart Split"工具能够自动分析长视频内容,智能分割出适合短视频平台传播的片段,并自动生成相应字幕。这一功能大大简化了内容创作者的工作流程,使他们能够从繁琐的剪辑工作中解放出来,更专注于创意本身。

对于个人创作者和小型团队来说,这一工具的意义尤为重大。它使得专业级的内容制作变得触手可及,无需昂贵的设备和专业的剪辑技能也能产出高质量的内容。

AI Outline内容规划工具

除了"Smart Split",TikTok还推出了内容规划工具"AI Outline",帮助创作者轻松生成视频大纲。这一工具通过分析热门趋势和用户偏好,为创作者提供内容创作的灵感和方向。

"AI Outline"不仅能够提供创意建议,还能根据创作者的历史内容和风格特点,提供个性化的内容规划方案,帮助创作者建立更连贯的内容体系,提高粉丝粘性。

创作者分成政策升级

TikTok还更新了创作者分成政策,允许优秀创作者获得高达90%的收益分成。这一政策调整显示了平台对优质内容创作者的重视,也为更多创作者提供了通过内容创作实现商业价值的可能性。

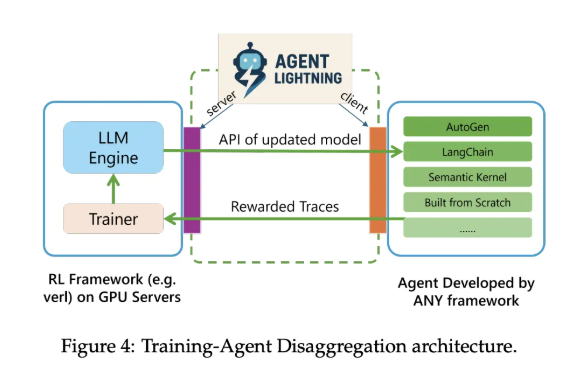

8. 强化学习新框架:微软推出Agent Lightning

在AI训练领域,微软推出的Agent Lightning开源框架为强化学习优化多代理系统提供了新的解决方案。

代理建模创新

Agent Lightning将代理建模为部分可观测的马尔可夫决策过程(POMDP),这一建模方法更接近现实世界中的决策场景,能够提升策略性能。传统模型往往假设完全可观测的环境,而现实世界中我们通常只能获取部分信息,Agent Lightning正是针对这一挑战设计的。

无需重构现有架构

Agent Lightning框架的一大优势是支持在不重构现有系统的情况下优化多代理系统,实现训练代理解耦。这意味着开发者可以逐步引入和优化AI代理,而不必对整个系统进行大规模改造,大大降低了技术迁移的门槛和成本。

实验验证的性能提升

微软的实验表明,Agent Lightning在多个任务中均取得了显著性能提升,包括文本转SQL、检索增强生成和数学问答等。这些验证结果证明了该框架在实际应用中的有效性和实用性。

结语:AI技术的融合与创新

从MiniMax Speech 2.6的低延迟语音合成到Cursor 2.0的多智能体开发平台,从蚂蚁数科的金融AI大脑到TikTok的AI剪辑工具,近期AI领域的多项创新技术呈现出几个明显趋势:

首先,专业化与通用化并存。一方面,我们看到针对特定场景的专业AI工具不断涌现,如金融领域的Agentar、内容创作领域的Smart Split;另一方面,像Emu3.5这样的通用大模型也在不断拓展能力边界。

其次,多智能体协同成为新范式。从Cursor 2.0到Agent Lightning,多智能体协同工作正在成为AI系统设计的主流方向,这种模式能够更好地应对复杂任务,提高系统效率。

最后,AI工具的民主化趋势。无论是Grok Imagine的移动优先策略,还是TikTok面向普通创作者的AI工具,都显示出AI技术正逐渐从专业领域走向大众,使更多人能够享受AI带来的便利。

这些创新不仅推动了AI技术本身的发展,更在实际应用中创造了巨大价值。随着这些技术的不断成熟和普及,我们有理由相信,AI将在未来几年内继续深刻改变我们的工作方式和生活方式。