在人工智能技术飞速发展的今天,编程领域正经历着前所未有的变革。2025年10月,Cursor公司推出了其2.0版本,不仅引入了自研的Composer编程模型,还推出了革命性的多智能体并行处理界面,为AI辅助编程树立了新的标杆。本文将深入探讨这两大创新如何重塑开发者的编程体验,以及它们在AI编程工具竞争格局中的战略意义。

Composer模型:速度与智能的平衡艺术

Cursor公司最新推出的Composer模型是其技术实力的集中体现。据官方介绍,这一模型采用强化学习与混合专家架构(Mixture-of-Experts)构建,被Cursor称为"比同类智能模型快4倍的前沿模型"。这一声明在当前AI模型性能竞争白热化的背景下显得尤为引人注目。

技术架构创新

Composer模型的独特之处在于其训练方式并非基于静态数据集,而是通过交互式开发挑战进行训练,涵盖了多种智能体任务。这种以实际编程场景为核心的训练方法,使得Composer在生成代码时不仅考虑功能性,还更加注重代码质量和最佳实践。

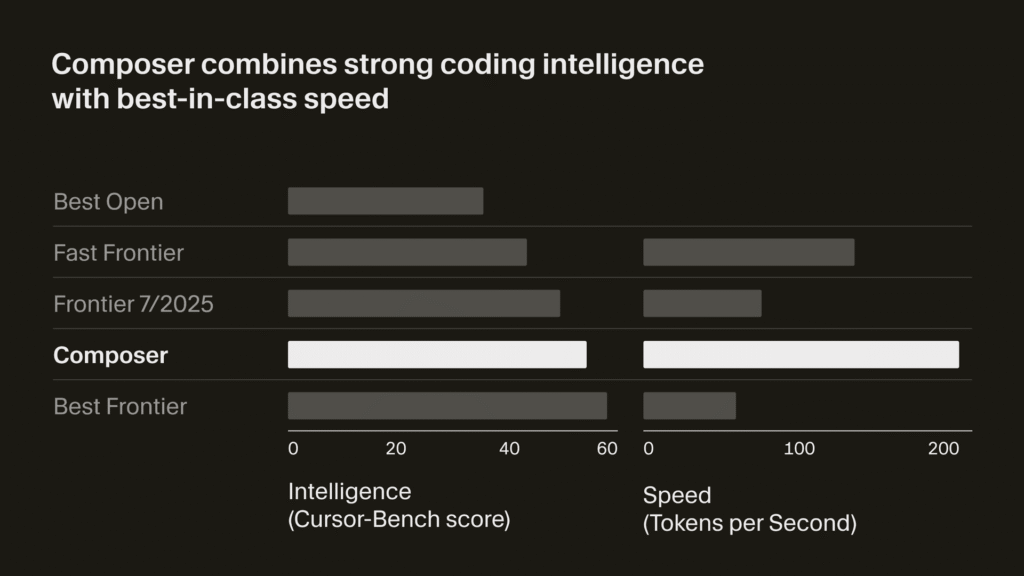

Cursor内部基准测试显示Composer在速度方面的显著优势

性能表现分析

根据Cursor内部开发的Cursor-Bench基准测试结果,Composer模型在智能指标上虽略逊于"最佳前沿模型",但明显优于顶级开源模型和注重速度的前沿模型。然而,在速度指标上,Composer则遥遥领先于竞争对手。

这种性能分布反映了Cursor的战略定位——在保证足够智能水平的前提下,将速度作为核心竞争力。对于开发者而言,这意味着可以在保持代码质量的同时,显著提升编码效率。

实际应用价值

Composer模型的实际价值体现在多个方面:

- 快速原型开发:能够迅速生成功能代码,加速项目迭代

- 代码优化建议:提供性能优化和最佳实践建议

- 多语言支持:适应不同编程语言和框架的需求

- 上下文理解:深入理解项目代码结构,提供更精准的辅助

多智能体并行处理界面:协作编程的新范式

如果说Composer模型是Cursor 2.0的"引擎",那么多智能体并行处理界面则是其"驾驶舱"。这一创新功能允许开发者在同一任务中同时运行多个智能体,互不干扰地并行工作,最终通过比较结果选择最优方案。

技术实现原理

多智能体界面的核心技术基于git worktrees或远程机器,实现了真正的并行处理。这意味着开发者可以:

- 同时使用多个模型处理同一编程任务

- 让不同智能体专注于代码的不同方面(如架构设计、算法实现、测试编写等)

- 实时比较各智能体的输出结果

- 选择或融合最优解决方案

开发工作流变革

这一界面彻底改变了传统的AI辅助编程工作流:

- 任务分解:将复杂编程任务分解为多个子任务

- 并行处理:多个智能体同时处理不同子任务

- 结果评估:自动或手动评估各智能体的输出质量

- 方案整合:将最优结果整合到最终代码中

这种工作方式不仅提高了效率,还通过多角度思考提升了代码质量。

实际应用场景

多智能体界面在以下场景中展现出独特价值:

- 复杂算法实现:多个智能体尝试不同算法实现,选择最优方案

- 代码重构:不同智能体提出重构方案,比较效果

- 错误调试:多智能体并行分析问题原因,加速定位

- 文档生成:同时生成技术文档、注释和用户指南

Cursor的战略定位:差异化竞争之路

在AI编程工具竞争日益激烈的背景下,Cursor通过Composer模型和多智能体界面找到了自己的差异化竞争路径。

与主流AI编程工具的比较

与GitHub Copilot、Amazon CodeWhisperer等竞争对手相比,Cursor的独特优势在于:

- 速度优先:在保证智能水平的前提下,更强调编码速度

- 多智能体协作:独特的并行处理能力是其他工具所不具备的

- 深度集成:与开发环境的无缝整合,提供流畅的用户体验

- 自研模型:摆脱对第三方模型的依赖,实现技术自主可控

市场挑战与机遇

尽管Cursor的技术创新令人印象深刻,但仍面临诸多挑战:

- 模型可信度:开发者对自研模型的接受度需要时间培养

- 成本效益:有开发者反馈Composer"能力与价格不匹配"

- 生态建设:需要构建更完善的开发者社区和生态系统

然而,这些挑战也带来了机遇:

- 技术领先:通过持续创新保持技术领先地位

- 用户教育:通过实际案例展示多智能体编程的价值

- 商业模式创新:探索更灵活的定价策略,提高性价比

开发者视角:实际应用体验与反馈

从实际应用角度看,Cursor 2.0的推出为开发者带来了新的可能性,同时也提出了新的适应挑战。

优势体验

早期使用Cursor 2.0的开发者报告了以下积极体验:

- 编码效率显著提升:特别是在重复性编码任务中

- 代码质量改善:多智能体协作生成的代码更加健壮

- 学习曲线平缓:界面设计直观,易于上手

- 跨语言支持:对多种编程语言的良好支持

潜在问题与担忧

同时,开发者也提出了一些担忧:

- 模型可靠性:对于关键任务,仍需人工审核

- 资源消耗:多智能体并行处理可能增加计算资源需求

- 学习成本:需要时间适应新的编程工作流

- 隐私安全:代码隐私保护机制有待完善

最佳实践建议

基于早期用户反馈,以下是使用Cursor 2.0的最佳实践:

- 分阶段采用:从非关键任务开始,逐步扩展应用范围

- 结果验证:始终对AI生成的代码进行严格测试

- 团队协作:建立团队使用规范,确保代码质量一致性

- 持续学习:关注模型更新,不断优化使用方法

未来展望:AI编程的发展趋势

Cursor 2.0的推出不仅是单一产品的升级,更反映了AI编程领域的整体发展趋势。

技术演进方向

未来AI编程工具可能的发展方向包括:

- 更深入的上下文理解:更好地理解项目整体架构和业务逻辑

- 更强的多模态能力:整合代码、文档、设计等多种信息

- 自适应学习:根据开发者习惯和项目特点持续优化

- 更自然的交互方式:通过自然语言实现更直观的编程体验

行业影响与变革

AI编程工具的普及将带来行业层面的深刻变革:

- 角色转变:开发者从"编码者"更多转向"架构师"和"问题解决者"

- 技能需求变化:对抽象思维、系统设计能力的要求提高

- 开发流程重构:更加迭代、协作的开发模式

- 教育体系调整:编程教育需要更加注重思维培养而非语法记忆

对开发者的启示

面对AI编程工具的快速发展,开发者需要:

- 拥抱变化:积极适应新技术带来的工作方式变革

- 提升核心能力:培养AI难以替代的创造力、系统思维等能力

- 持续学习:保持对新技术的敏感度和学习能力

- 人机协作:学会与AI工具高效协作,发挥各自优势

结论:重新定义编程的可能性边界

Cursor 2.0通过Composer模型和多智能体界面,不仅提升了AI辅助编程的技术水平,更重新定义了编程的可能性边界。在速度与智能的平衡中,在单模型与多智能体的协作中,我们看到了AI编程工具的新范式。

然而,技术进步永无止境。Composer模型是否真能如其所宣称的那样超越行业领先者,多智能体界面能否真正成为开发者的日常工具,这些问题仍需时间和市场来验证。但无论如何,Cursor 2.0的推出已经为AI编程领域注入了新的活力,推动着整个行业向更高效、更智能的方向发展。

对于开发者而言,这不仅是一套新的工具,更是一种新的思维方式。在AI与人类协作编程的新时代,能够适应这种变革、掌握这种协作方式的开发者,将在未来的技术浪潮中占据先机。Cursor 2.0或许只是这一变革的开始,但它已经清晰地指明了AI编程的未来方向——更快、更智能、更协作。