在数字化浪潮的推动下,人工智能(AI)正以前所未有的速度渗透到企业办公的各个角落。与其空谈AI如何颠覆组织,不如先踏踏实实地让组织用好AI。飞书,作为一体化协同办公平台,正在引领这场变革,它不仅仅发布了一系列即插即用的AI工具,更重要的是,它正在帮助企业将这些工具无缝嵌入到日常业务中,实现真正意义上的智能化办公。

AI落地:从“个体提效”到“组织智能”的跃迁

过去几年,我们听到了太多关于AI重塑企业办公的设想。AI确实已经开始改变打工人的工作方式:用AI写报告、润色外语邮件、总结会议内容、分析数据等等。然而,这些AI工作流往往停留在个人层面,与企业的数字办公系统脱节。尤其是对于那些没有自研系统的中小企业而言,员工需要在不同的AI应用(如豆包、DeepSeek等)和办公平台(如飞书、邮箱、PPT)之间来回切换,复制粘贴,效率低下。

这种系统割裂的弊端不仅在于低效的“复制粘贴”,更在于AI的价值难以从“个体提效”进化为“组织级智能”。其根源在于,办公平台自身尚未完成对AI的深度整合和进化。飞书正是看到了这一痛点,并在不断探索如何解决这个问题。

飞书的AI战略:让AI能力“长”在业务里

如果说过去一年,企业还在摸索“如何把AI用起来”,那么飞书则在试图回答一个更深刻的问题:AI到底应该“长”在哪里?飞书的答案是:AI应该深度融入企业的业务流程和组织架构中,成为企业内生的能力。

在飞书的AI产品矩阵中,“多维表格”无疑是最具代表性的升级亮点之一。它不再只是一个简单的数据库工具,而是进化为一个可实现AI自动化的业务中台,成为企业让AI真正落地办公场景的“基础设施”。

多维表格的底层数据库能力实现了显著提升,单表容量扩展到1000万行,计算速度提升了10倍,并支持千人级并发协作。更重要的是,AI工具模块和“应用模式”实现了双重升级。用户可以直接在表格中插入由AI自动生成的内容字段,如智能填写、内容补全、结构化建议,甚至多模态识别和推理。

茶百道利用多维表格搭建了“智能巡检”和“客户之声”系统。门店员工上传现场照片后,AI自动识别健康证、设备状态,并触发整改流程。客户评价则被AI智能打标、情感分析和个性化回复,差评还能自动推送给店长处理,确保客户反馈闭环响应。

影视飓风则利用多维表格实现了视频数据自动同步,并借助AI批量生成节目封面草图,甚至在选题会上评估观众反馈,用“点映团”模拟不同角色的情绪评价,辅助内容优化。

“应用模式”:让业务人员成为“系统搭建者”

如果说AI字段是让多维表格变得“聪明”,那么“应用模式”则是让多维表格更“系统”。通过拖拉拽的方式,用户可以将一个普通的表格升级为一个完整的业务系统。门店的销售看板、人力部门的员工信息系统、供应链的库存管理界面,都可以直接在多维表格中搭建完成。

相比传统的IT系统开发,应用模式的门槛大大降低。用户无需编写代码,只需搭建逻辑关系和界面视图,就能构建出符合自己业务需求的“专属系统”。多维表格还内置了多个业务系统模板,进一步降低了搭建门槛。这意味着,更多的业务人员将具备“系统搭建者”的能力,而不再只是使用者。未来,每一个团队都可以拥有自己的业务系统,甚至员工也能成为自家企业AI办公的产品经理。

除了多维表格,飞书还构建了一整套围绕“组织级AI落地”的产品体系,覆盖信息获取、流程搭建到系统开发的全链路。

飞书知识问答:开箱即用的AI知识库

飞书知识问答的特点是“开箱即用”,不依赖企业提前构建完整的知识库。用户只需提出问题,AI就能在用户过去的聊天记录、工作文档中自动调取权限内的信息,给出真正与企业实际业务相关的答案。这是通用大模型难以做到的。

在会议场景中,飞书的智能纪要功能可以实时总结、提取关键观点,并自动生成带责任人的待办事项。珀莱雅等企业已将AI纪要作为固定流程的一部分,大幅提升会议效率。

飞书开发套件:人人都是AI开发者

对于没有技术背景的业务人员,飞书还升级了“开发套件”,包括AI智能体Aily、低代码平台aPaaS、AI Coding工具“妙搭”。企业可以轻松构建自己的AI工具,无需开发团队也能“把AI嵌入业务”。

伊芙丽、七匹狼、绫致时装等服饰品牌,已经基于这套工具为上万名导购搭建了“AI 练货系统”。通过设定虚拟客户人设,员工沉浸式演练销售话术,AI自动打分反馈,经验同步分享至内部网络,形成组织级的学习与优化闭环。

飞书的AI野心:让AI成为组织能力

飞书希望做到的,是让AI提效从个体智慧,变成组织能力。飞书的核心优势在于,它作为一个一体化协同平台,早已沉淀下丰富的企业业务数据和组织语义:文档记录着项目过程,多维表格承载业务数据,审批流程跑着管理规范,会议纪要积累着团队共识。这些信息构成了企业特有的上下文,而这正是AI最需要的。

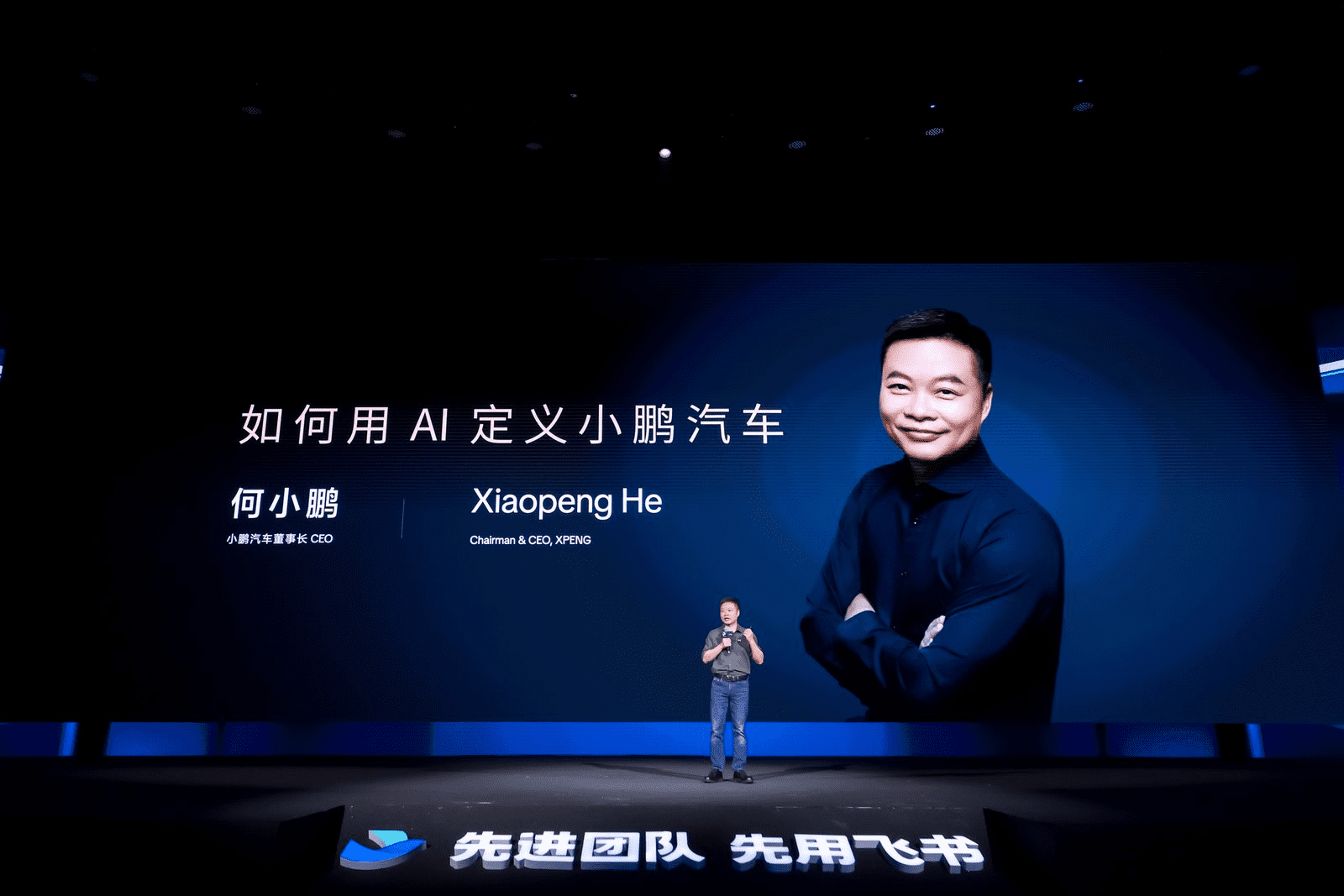

飞书知识问答不依赖企业预先构建知识库,而是直接基于企业内部已有的文档、IM记录和权限体系,自动理解提问意图,穿透系统找到答案。小鹏汽车等多家组织选择部署它的原因也在于此:无需专人“喂料”,知识就在工作流中自然被激活。

飞书CEO谢欣认为,“不是知识密集型企业用飞书,而是用飞书的企业,逐渐变成知识密集型的企业。”一家大型央企仅过去一年就在飞书中沉淀了超过940万篇文档,为AI能力的引入打下了坚实的数据基础。这种高频、高质量的组织协作,让企业“AI ready”的门槛大大降低。

通用大模型虽然能力强大,但无法访问企业内部数据,无法理解组织语义,更无法真正参与业务流程或沉淀知识。更重要的是,企业核心信息外流还可能带来数据泄露和权限安全的隐患。这些模型往往只能在“你告诉我什么,我总结给你看”的逻辑中运作,难以支撑组织级智能协同的真实需求.

飞书的做法是反过来:不是让员工主动适配AI,而是让AI自动适配业务。

飞书的“AI应用成熟度模型”

飞书提出了“AI应用成熟度模型”,将AI产品划分为从M1到M4的四个等级,越往上代表越成熟、越能稳定服务于真实业务。目前,AI会议纪要已达到M4等级,飞书知识问答、多维表格AI则达到了M3。

飞书没有把AI当成展示能力的“秀肌肉”,而是明确设定标准——是否成熟、是否能上线、是否能推广,是第一优先级。最终,这些产品都服务于同一个目标:让AI变成企业内部“可调度的资源”,而不是一个“听得懂但做不了”的工具。

从茶百道用AI字段构建门店巡检系统,到伊芙丽用AI智能体做导购练货,再到珀莱雅让AI成为新品立项和营销决策的一环,这些都不是AI的“demo秀”,而是企业自己动手,基于飞书完成的AI工具搭建。这正是“组织自有AI能力”的起点。

当飞书把AI能力嵌入平台,把业务数据连接到逻辑,把员工意图变成流程,它正在完成一件更大的事:用一套真实可用的体系,把AI变成企业组织能力的组成部分。

正如小鹏汽车创始人何小鹏所说,在这个AI智能的时代,在企业办公中用好AI,比在业务中运用更重要。如果一个企业的员工和高管平常都不用AI,那很难想象这个企业交付给客户、交付给用户的产品,能够用好AI。

飞书所做的,正是让“组织先用好AI”,再谈“AI改变组织”。