智能电动车市场风云:特斯拉产品策略深度审视

引言

在过去的数年里,特斯拉以其颠覆性的技术和前瞻性的理念,稳坐智能电动汽车领域的头把交椅,成为无数消费者心目中的科技先锋。然而,进入2025年,这家一度风光无限的电动巨头却面临着前所未有的市场挑战。销量增长放缓、营收压力陡增,以及全球范围内日益激烈的竞争,促使特斯拉不得不重新审视其产品策略。近期,关于特斯拉即将推出两款改版车型的消息不胫而走,其中尤以“平民版”Model Y最受瞩目。这不禁引人深思:从“少而精”到积极拓展细分市场,特斯拉此举能否成功扭转当前颓势?其背后又隐藏着哪些深层次的战略考量与潜在风险?

市场承压:全球销量下滑与竞争格局加剧

特斯拉当前面临的困境并非孤立现象,而是全球电动汽车市场复杂演变的一个缩影。其核心挑战体现在持续的销量增长乏力以及由此带来的财务压力。

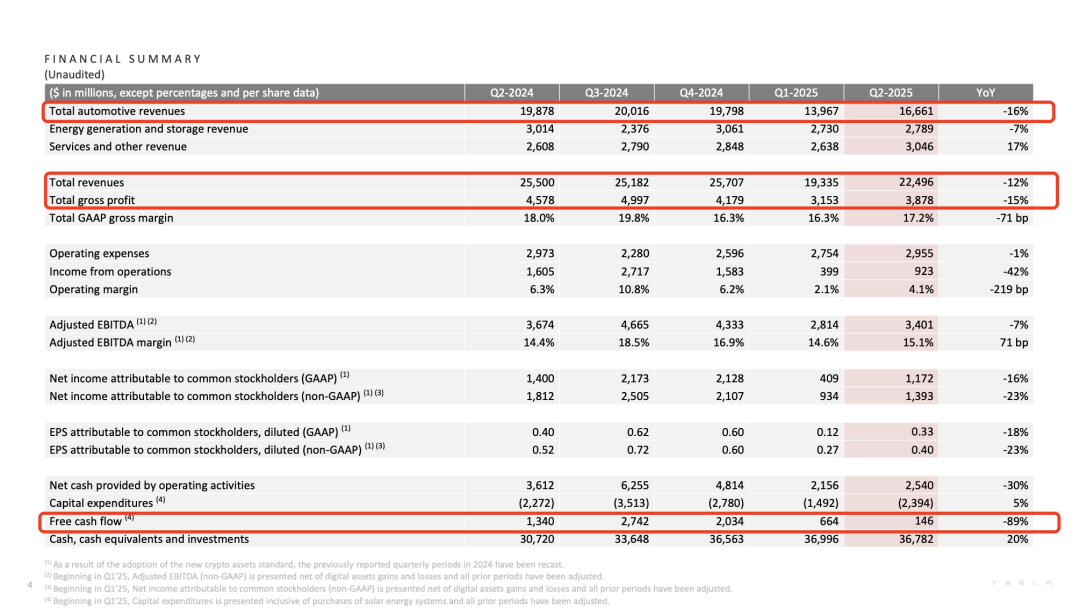

根据特斯拉2025年第二季度的业绩报告,全球汽车交付量约为38.4万台,与去年同期相比下降超过13%。这一数据清晰地表明,市场对特斯拉车辆的需求正在减弱。鉴于汽车销售占据特斯拉总收入的约75%,销量下滑直接导致了第二季度总营收的显著下降,达到225亿美元,同比跌幅为12%。尽管特斯拉在品牌影响力方面依然强大,但实际的销量和利润数据已显现出严峻的问题,这正是促使其积极寻求变革的根本驱动力。

与此同时,特斯拉在全球主要市场遭遇的挑战也日益突出。在美国,政府提供的每台7500美元(约合人民币5万余元)的电动车税收抵免政策即将于9月底到期。此项补贴的取消,无疑将削弱特斯拉在美国本土市场的价格竞争力,可能进一步打击消费者购买电动车的积极性。

在欧洲市场,竞争的白热化程度更是超乎想象。以比亚迪为代表的中国品牌正以迅猛之势崛起,其在欧洲市场的销量已于今年4月正式超越特斯拉。值得注意的是,中国品牌车辆出口至欧洲需承担高达27.4%的进口关税,即便如此,其依然能取得如此成绩,这充分体现了中国新能源汽车产业的强大竞争力与成本控制能力。面对这种多维度的市场压力,华尔街及众多投资者对特斯拉寄予厚望,期待其能通过推出更多元化的车型,如廉价版Model Y和六座版Model Y,来打破当前的僵局。

虽然首席执行官埃隆·马斯克多次强调特斯拉本质上是一家“AI公司”,并将其宏伟愿景聚焦于Robotaxi、人形机器人等未来科技领域。然而,这些前瞻性项目的研发和运营无疑是巨大的“吞金兽”。在这些未来业务能够实现自我造血之前,特斯拉必须持续依赖其核心汽车销售业务所产生的现金流,以支撑起这些宏大的技术梦想。因此,汽车销量的任何波动,都将直接影响特斯拉的战略布局和长期发展。

廉价化策略:品牌价值的稀释与创新力的拷问

特斯拉在市场竞争中取得成功的基石,绝不仅仅是其在电池、电机、电控技术方面的领先优势。更深层次的原因在于,它成功塑造了“科技先锋”和“智能电动车代名词”的品牌形象。长期以来,在许多消费者心中,智能电动车几乎等同于特斯拉。从定义豪华电动车市场的Model S/X,到普及智能出行体验的Model 3/Y,特斯拉一直以“与众不同”的产品特质,引领着行业潮流。即便中国市场涌现出众多在空间、配置、内饰豪华度上超越特斯拉的车型,Model Y依然能够稳居全球销量榜首,这便是其强大品牌心智的体现。

然而,即将面世的廉价版Model Y,却可能对特斯拉来之不易的品牌价值构成潜在威胁。当一款车型为了降低成本而取消全景天窗、更换普通内饰、或在性能上有所妥协时,其原本的独特性和高端定位便会被稀释。特斯拉的角色可能将从“提供最佳体验”的领导者,转变为“挂着特斯拉标志的普通代步工具”。这种从追求极致体验到追求成本效益的转变,无疑会打破消费者心中“特斯拉即高端”的共识。

一旦特斯拉被卷入纯粹的价格战,与众多中国本土品牌在“性价比”层面展开肉搏,其长期以来建立的品牌护城河将面临迅速崩塌的风险。更为关键的是,当特斯拉不再通过革命性的技术创新和颠覆性的产品设计来引领市场,而是选择在现有车型上“做减法”以降低成本时,这在某种程度上也向外界传递了一个信号:其创新引擎的动力似乎有所不足。

自Model Y推出之后,特斯拉的主力车型已有多年未出现具有颠覆性意义的更新。反观中国市场的竞争对手,它们在800V高压快充技术、高级辅助驾驶系统、智能座舱体验以及车辆外观内饰设计等方面,持续展现出强大的创新活力和迭代速度。特斯拉,这位曾经的行业学霸,在面对新一轮竞争时,似乎选择了最为保守且可能伤害品牌的策略。

因此,从长远来看,真正能够推动特斯拉持续增长的,绝非一款单纯依靠低价吸引用户的廉价版Model Y。尽管它或许能在短期内为财报带来亮眼的销量数字,暂时缓解市场焦虑,但这更像是一种“饮鸩止渴”的策略。对于特斯拉而言,其真正的增长引擎,应始终根植于持续不断的技术创新和为用户提供无可替代的卓越体验。

特斯拉与苹果:生态护城河的差异化分析

在很长一段时间内,特斯拉的商业模式常被拿来与苹果公司相提并论,两者都秉持“少而精”的产品策略,并凭借几款核心产品定义了各自的行业标准。然而,尽管表面战略相似,特斯拉与苹果所取得的成果却截然不同。苹果得以稳居全球科技公司的利润之巅,而特斯拉却在激烈的市场竞争中略显疲态,这其中的关键差异,在于各自核心“护城河”的深度与广度。

苹果公司的核心竞争力在于其强大的“硬件 + 软件 + 服务”封闭生态系统。iPhone、iOS操作系统、App Store应用商店、iCloud云服务以及Apple Pay支付系统等组件,共同构建了一个难以被复制的强大网络效应。用户一旦融入苹果生态,其迁移成本极高,从而保证了极高的用户忠诚度和持续的利润增长。硬件作为入口,而高利润的服务收入才是真正的利润驱动力。例如,App Store的抽成、各类订阅服务,为苹果带来了源源不断且利润丰厚的现金流。

特斯拉也曾致力于构建类似的生态系统,包括其自研的车载操作系统、FSD全自动驾驶系统以及遍布全球的超级充电网络。在初期,这些确实构成了特斯拉独有的竞争优势。然而,汽车作为一种交通工具,其运营环境决定了它无法像智能手机那样实现完全封闭的生态。车辆需要与公共充电基础设施、保险公司、维修服务网络以及各国法规标准广泛对接。因此,特斯拉用户对其生态的粘性,远不及苹果“花园”那般牢不可破。

在盈利模式上,两者的差异也愈发明显。苹果通过售卖iPhone等硬件产品获取门票,随后通过App Store、iCloud、Apple Music等高利润服务持续盈利。硬件是其吸引用户的手段,而服务才是其利润的核心增长点。相比之下,特斯拉的绝大部分利润依然来自于汽车销售,这是一种相对一次性的交易。尽管马斯克寄予厚望的FSD(全自动驾驶)系统售价不菲,但其目前仍处于Beta版本,尚未能作为稳定且可靠的持续性收入来源。

这就意味着,一旦汽车市场竞争加剧,价格战成为常态,特斯拉的整车利润将不可避免地受到挤压,其整体盈利能力也将随之承压。与苹果相比,特斯拉明显缺乏稳固且高利润的“第二增长曲线”。

展望未来:创新是唯一出路

面对销量下滑、竞争对手围剿的现实困境,特斯拉当前推出多款新车型的操作,更像是一种迫于压力的“战术性防御”,而非充满自信的“战略性进攻”。尽管此举或许能在短期内提振销量,为财报带来积极影响,暂时缓解外界对其增长前景的焦虑,但这种效果往往是暂时的。

从长远来看,仅仅依靠“做减法”来降低产品门槛,将可能稀释品牌价值,并可能使其陷入无休止的价格竞争泥潭。真正能够支撑特斯拉持续发展、并带领其穿越市场周期的,永远不是一款仅仅追求低价的车型。相反,它必须是一款能够持续带来革命性技术突破、提供卓越用户体验、并不断拓展智能出行边界的特斯拉。未来的特斯拉,唯有坚定地走在创新之路,方能重塑其市场领导者的地位,并实现其“加速世界向可持续能源转型”的宏伟愿景。