经济悖论:营收新高与裁员潮并存

近期,科技巨头微软在公布创纪录的财年收益后,紧接着启动了新一轮裁员,仅在华盛顿州就已累计裁撤约3160个岗位。这种看似矛盾的现象,引发了业界与公众的广泛讨论。数据显示,在截至2025年6月30日的财年第四季度,微软实现营收764亿美元,同比增长18%,净利润高达272亿美元,同比增长24%。整个2025财年,公司营收更是达到2817.24亿美元,同比增长15%,净利润突破千亿美元,达到1018.32亿美元,同比增长16%。亮眼的业绩与持续的人力缩减形成了鲜明对比,迫使我们深入思考其背后的深层逻辑。

传统经济学理论通常认为,企业在盈利能力增强时,会倾向于扩大生产规模并增加雇员,以满足市场需求和进一步拓展业务。然而,微软的案例似乎打破了这一惯例,呈现出一种“盈利性裁员”的模式。这不仅是微软一家公司的特例,在当前的全球科技行业中,我们也观察到类似的趋势,即在宏观经济不确定性加剧、技术变革加速的背景下,企业在追求更高效率和更强竞争力的同时,对人力资源的配置逻辑正在发生根本性转变。这种转变并非简单的成本削减,而是对未来业务方向和技术驱动力的战略性再投资。

人工智能的“双刃剑”效应:驱动增长与岗位变革

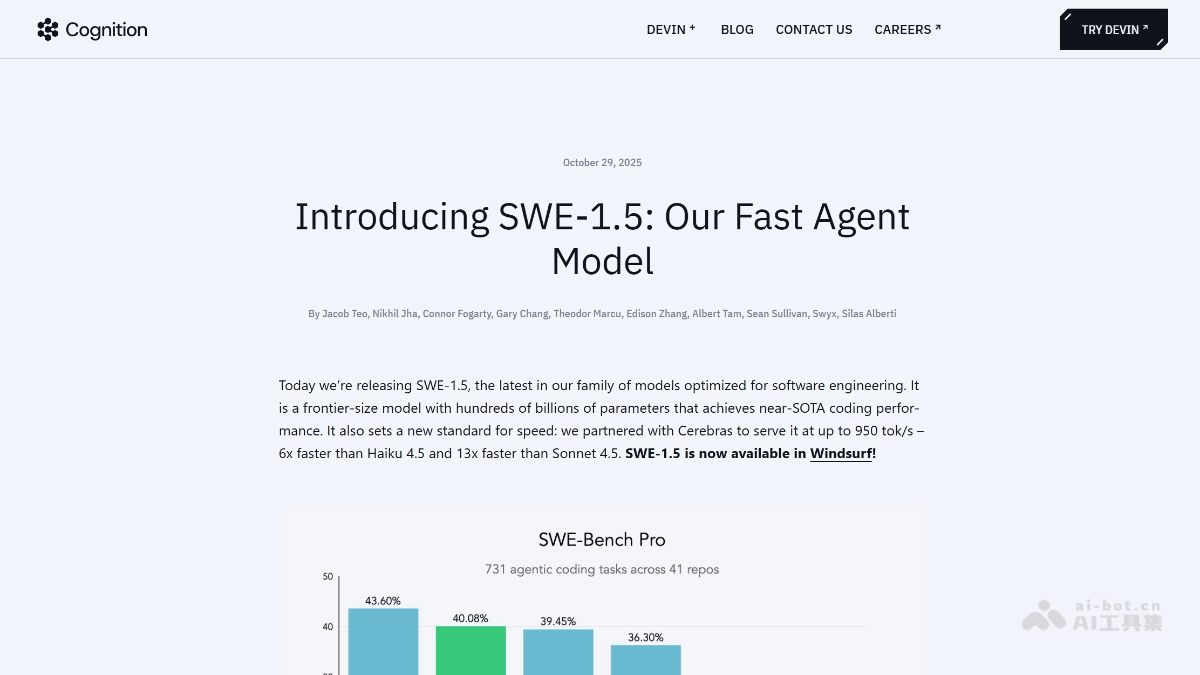

微软此轮裁员与业绩增长的背后,人工智能(AI)无疑扮演了核心角色。从财报分析和高管解读中可以清晰看到,AI技术已成为微软云业务增长的强大引擎。在过去一个财年,AI驱动的微软云业务总体营收高达1689亿美元,实现了23%的显著增幅。其中,Azure云服务的年收入更是首次突破750亿美元大关,同比增长率达到34%,这充分彰显了AI在企业级应用和云基础设施领域所释放的巨大商业价值。

然而,AI的“双刃剑”效应也随之显现:它在为企业带来前所未有的效率提升和盈利能力的同时,也在重塑着传统的劳动力结构。微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉在给员工的备忘录中,也坦言裁员与公司成功之间的“紧张关系”,并承认裁员给他带来了“沉重的负担”。这不仅反映了管理层在转型期的两难选择,也揭示了AI技术对现有岗位的影响。随着AI模型日益成熟,自动化工具在代码生成、数据分析、客户服务乃至部分创意内容生产等领域的应用越来越广泛,原本需要大量人工完成的任务现在可以由机器高效替代,这直接导致了部分岗位的冗余或需求减弱。

例如,在软件开发流程中,AI辅助编程工具能够显著提高开发效率,减少低级错误;在IT运维领域,AI驱动的自动化系统可以实时监控、预测并解决问题,降低对人工干预的需求。这种效率的提升,虽然对企业盈利是积极的,但对依赖这些特定技能的员工而言,则构成了职业发展的挑战。企业因此能够以更精简的人力配置,支撑更大规模的业务体量,从而实现人均产出的显著增长。

战略性重塑:资源再配置与未来增长点聚焦

微软发言人将此次裁员定义为“管理公司业务必要和常规部分”,并强调会“优先考虑并投资于未来的战略增长领域”。这一表述揭示了裁员行为背后的战略意图:它并非简单的业绩不佳导致的收缩,而是在现有业务取得成功的基础上,对资源进行的一次更为精细化、前瞻性的再配置。

在AI驱动的时代,企业需要将更多资源投入到前沿技术研发、创新产品开发以及高价值附加服务上。这意味着,那些与AI发展方向不符、或效率提升空间有限的传统业务部门可能会面临调整,相关岗位也可能被重新评估。微软将资金和人力从效率较低或成熟度较高的领域,转移到诸如生成式AI、量子计算、元宇宙等新兴技术方向,以确保公司在未来的竞争中保持领先地位。这种“瘦身”策略,实际上是为了更灵活地应对市场变化,并集中优势兵力攻克下一个增长高峰。

具体来看,这种战略性重塑可能体现在:

- 技术栈的升级与人员技能匹配: 随着核心业务转向AI和云计算,对员工的技能要求也随之变化,传统IT技能可能需要向数据科学、机器学习工程、AI伦理等方面转型。

- 组织架构的扁平化与敏捷化: 裁员也可能是企业优化内部结构、减少管理层级、提升决策效率的手段,以适应快速变化的市场环境。

- 投资回报最大化: 在AI工具和自动化流程能够替代部分重复性劳动后,企业可以将节省下的成本用于更高附加值的研发投入,实现资本效率的最大化。

劳动力市场的结构性变革与适应之道

微软的案例是当前全球劳动力市场结构性变革的一个缩影。随着人工智能技术的不断渗透,未来越来越多的职业将面临自动化带来的冲击。这并非意味着“机器取代人类”的简单二元对立,而更多地表现为对人类工作内容和技能要求的重新定义。那些重复性高、可标准化程度强的工作最容易被AI自动化,而需要批判性思维、创新能力、复杂问题解决能力、情感智能以及跨领域协作能力的工作,其价值将更加凸显。

对于个人而言,适应这种变革的关键在于持续学习和技能重塑。从“被动接受”到“主动适应”,提升自身在AI时代下的核心竞争力变得至关重要。这包括但不限于:

- 掌握AI工具应用: 学习如何利用AI工具提升工作效率,将其作为辅助而非替代。

- 发展软技能: 强化沟通、协作、创新和适应性等非技术性能力。

- 关注新兴领域: 识别并投身到AI发展所催生的新职业和新岗位中。

- 终身学习理念: 建立持续学习的习惯,以应对快速迭代的技术发展。

企业层面,除了对员工进行调整外,也应承担起社会责任,积极推行内部培训和再就业计划,帮助受影响的员工转型。例如,提供技能培训课程、内部岗位调动机会,甚至协助员工对接外部就业资源。这不仅关乎企业的声誉,也影响着社会整体的稳定与发展。一个可持续的AI时代,需要企业、政府和个人共同努力,构建一个更加公平、适应性更强的就业生态系统。

展望未来:效率、创新与社会责任的平衡

微软的裁员事件,为我们提供了一个观察未来企业发展和劳动力市场演变的重要窗口。在追求极致效率和创新突破的同时,科技巨头们也面临着如何平衡商业利益与社会责任的挑战。AI的飞速发展,无疑是推动全球经济增长的重要力量,但其对就业结构的影响也不容忽视。

未来的商业世界,将更加注重“人机协作”模式,而非简单的“机器替代人”。AI将成为人类的强大助手,解放我们从繁琐重复劳动中,从而有更多精力投入到更具创造性和战略性的工作中。企业需要审慎规划其AI战略,不仅要关注技术效能的提升,更要考量其对员工、社会乃至整个生态系统的长远影响。这要求企业在技术投资决策中融入更多人文关怀和前瞻性思考,例如,通过内部创新项目鼓励员工探索AI应用,或设立转型基金支持员工进行职业再培训。

同时,政策制定者也需积极介入,通过制定灵活的教育政策、职业培训项目以及社会保障体系,来缓解技术变革带来的阵痛,确保社会福利的均衡分配。微软的案例警示我们,即便在全球顶尖的科技企业中,AI带来的转型也远非坦途。如何在技术进步与就业稳定之间找到平衡点,将是人类社会在迈向智能时代进程中,需要持续探索和解决的核心命题。