特斯拉战略转向:低价与创新的两难抉择

市场逆风与销量承压:特斯拉的挑战

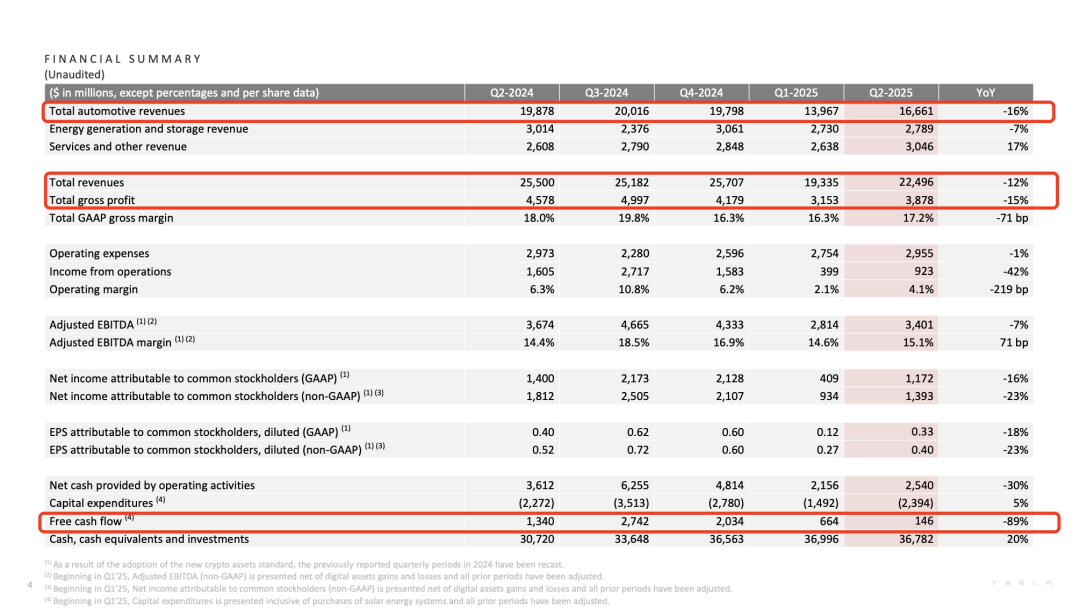

作为全球电动汽车领域的先行者,特斯拉以其颠覆性产品和前瞻性技术一度引领行业潮流。然而,近期其市场表现却面临显著挑战。根据最新发布的财务报告,特斯拉在第二季度全球交付量同比下降超过13%,总营收也出现了同比12%的下滑。这表明,这家曾经的增长明星正步入一个需要深度调整的阶段,其传统的市场主导地位正受到多方面因素的侵蚀。

在北美市场,美国政府此前提供的7500美元电动车税收抵免政策即将于9月底到期,这无疑将直接影响消费者的购买意愿,作为市场龙头的特斯拉将首当其冲。与此同时,在欧洲市场,以比亚迪为代表的中国电动汽车品牌正强势崛起,尽管面临高达27.4%的进口关税,比亚迪的销量在今年4月仍成功超越特斯拉,显示出其强劲的竞争势头。这些外部压力与内部销量不振的叠加效应,迫使特斯拉寻求新的增长点。

马斯克虽曾强调特斯拉不仅是一家汽车公司,更是一家AI公司,其宏伟愿景包括Robotaxi和人形机器人等未来技术。然而,这些尖端技术的研发需要巨额资金投入。在这些未来业务尚未形成自我造血能力之前,汽车销售仍是特斯拉最为关键的“现金奶牛”,支撑着其庞大的创新投入与战略布局。因此,如何有效提振汽车销量,成为特斯拉当前亟待解决的首要问题。

廉价化策略的深层考量与潜在风险

面对市场压力,特斯拉近期采取了一系列产品策略调整,包括推出“放大版”的Model YL,旨在切入中国大六座家庭用车市场,以及备受关注的“平民版”Model Y。后者为了实现更低的价格,通过移除全景玻璃天窗、后排屏幕、部分花哨灯光,并更换为织物座椅等方式进行“减法”设计,同时续航里程也略有缩短。

然而,仅仅依靠产品“减法”来降低成本和售价,是否能真正解决特斯拉的根本问题,业界存在广泛争议。特斯拉的早期成功并非单纯基于性价比,而是建立在独特的“科技先锋”形象之上,它为用户提供了前所未有的智能电动车体验。开一辆特斯拉,在许多消费者心中意味着拥抱未来、追求科技前沿的独特品味。Model S/X定义了豪华电动车的新标准,而Model 3/Y则将这种革命性体验带给了更广泛的中产家庭。

当一款减配、性能平庸的“丐版”Model Y出现时,这种长期以来建立的品牌独特性和高端形象将面临稀释的风险。特斯拉可能不再是提供极致体验的引领者,而沦为一辆挂着特斯拉标识的普通代步工具。一旦特斯拉被拉入与比亚迪、吉利、小鹏等中国品牌纯粹的“性价比”肉搏战,其凭借创新和品牌溢价建立的护城河将迅速崩塌。这种策略上的转变,实际上也向外界传递了一个信号:特斯拉在产品和技术创新上可能遇到了瓶颈,不得不选择一条相对保守的“做减法”路径来应对市场竞争。

品牌定位的稀释效应与护城河的侵蚀

特斯拉在全球市场的成功,很大程度上得益于其对“智能电动车”这一概念的深度绑定。消费者在选择特斯拉时,不仅仅是购买一辆交通工具,更是选择一种生活方式、一种技术信仰。这种心智占领是其最为宝贵的无形资产。即使面对中国市场在空间、配置、内饰豪华度等方面超越其产品的众多竞争对手,Model Y依然能稳坐销量榜首,其根本原因在于对手卖的是“车”,而特斯拉卖的是“品牌”和用户体验的心智。

然而,“平民版”Model Y的推出,可能打破消费者心中“特斯拉=高端智能”的共识。当产品通过牺牲配置和体验来迎合价格战时,长期积累的品牌价值将被稀释。这种策略的潜在风险在于,短期销量的提振可能是以牺牲长期品牌溢价能力为代价的。特斯拉的护城河,并非仅仅是电池、电机、电控等硬件技术,更在于其通过持续创新所塑造的品牌形象和用户忠诚度。一旦创新引擎放缓,转而依赖低价策略,其独特的市场定位将面临严峻挑战。

自Model Y之后,特斯拉的主力车型在设计和技术上已多年未有颠覆性更新。当中国竞争对手在800V高压快充、高级辅助驾驶、智能座舱体验、内外饰设计等方面快速迭代、疯狂“上分”之时,特斯拉这位曾经的行业学霸却选择了一条看似简单的道路——在现有产品上“抠成本、做减法”。这反映出其在面对市场变化时,创新速度与市场需求之间出现了不匹配。

特斯拉与苹果:生态护城河的差异化分析

在很长一段时间里,特斯拉被视为汽车行业的“苹果”,两者都以“少而精”的产品策略和强大的品牌号召力著称。苹果通过几款极具颠覆性的产品,定义了智能手机市场,而特斯拉则凭借Model 3和Model Y重新塑造了智能电动车市场。然而,看似相似的战略背后,两者的生态护城河却有着本质的差异,这决定了它们在面对激烈竞争时不同的盈利模式与抗压能力。

苹果的核心护城河是其“硬件 + 软件 + 服务”高度整合的封闭生态系统。iPhone、iOS、App Store、iCloud、Apple Pay等共同构建了一个强大且难以复制的网络效应。用户一旦进入苹果生态,迁移成本极高,从而保障了极高的用户忠诚度和利润率。苹果通过App Store抽成、云存储订阅、音乐和视频服务等,源源不断地创造着高利润的服务性收入,硬件销售更像是其利润丰厚服务生态的“门票”。

相比之下,特斯拉虽也努力构建自己的生态系统,如自研车机系统、FSD自动驾驶和全球超级充电网络。这在初期确实构成了巨大优势。然而,汽车作为一种交通工具,最终需要在开放的公共道路上运行,与各种充电桩标准、保险公司、维修网络以及复杂的法规标准打交道。特斯拉无法像苹果那样,建立一个完全封闭且利润丰厚的“花园式”生态系统。其用户粘性,远不及苹果“花园”那般牢不可破。

正是由于生态系统的差异,特斯拉的绝大部分利润仍主要来源于汽车销售,这本质上是一次性交易。尽管马斯克寄予厚望的FSD(全自动驾驶)定价高昂,但它目前仍处于“期货”阶段(Beta版),尚未能形成稳定、可靠的持续性收入。这意味着,一旦汽车市场竞争加剧,车企间展开“价格战”,特斯拉的整车利润将受到直接且显著的压缩,其盈利能力和市值表现必然会受到冲击。它缺乏苹果那样稳固且持续增长的“第二增长曲线”来对冲硬件销售的波动。

创新:拯救特斯拉的根本路径

短期内,推出廉价版Model Y或许能够在销量数据上带来一定的提振,暂时缓解市场和投资者的焦虑情绪。然而,这种战术性的价格调整和产品“减法”,更像是迫于压力采取的“战术防御”,而非一次充满自信的“战略进攻”。它可能在某种程度上暴露了特斯拉在核心技术创新和产品迭代速度上的相对滞后。

对于特斯拉而言,真正的增长引擎和长远护城河,永远不应是一款更便宜的产品,而应是持续不断的革命性创新和无可替代的最优用户体验。未来的成功将取决于其能否再次以颠覆性技术和产品,如真正可靠、可规模化落地的全自动驾驶系统,或全新的能源解决方案,重新定义市场标准,而非仅仅在现有产品上进行成本优化。只有回归到“科技先锋”的本质,通过持续的创新引领,特斯拉才能真正克服当前的挑战,重塑其在智能电动车时代的领先地位,而非在价格战的泥潭中消耗品牌价值。