引言:智能伴侣的全新篇章

在当前科技浪潮的推动下,机器人技术正以前所未有的速度迈向日常生活的核心。当我们谈论未来的智能生活,一个核心的变革趋势便是机器人从冰冷的工具属性中解放,逐渐获得更具“生命感”的交互体验。维他动力(Vbot)公司,一家在短时间内汇聚了前地平线、理想汽车资深高管团队的新锐力量,正致力于通过其首款智能伴随机器人“大头”来定义这一未来。他们提出的一个核心理念是:当机器摆脱对传统遥控器的依赖,真正实现自主感知与决策时,才是其“生命感”得以萌发的关键一步。

“大头”并非传统的工业机器人,也不是简单的玩具,它被精心定位为家庭中的智能伴侣,旨在成为一个能够跟随、拍摄,甚至在特定场景下协助看护的家庭成员。这种愿景的实现,离不开工程科学的严谨与艺术思维的注入。维他动力试图在技术精度控制的同时,为机器人赋予独特的“灵魂”,使其在与人类的互动中展现出自然的亲和力与智能的自主性。这不仅是对机器人技术的一次深度探索,更是对未来人机共存模式的一次大胆实践。

跳出“工具论”:重塑机器人的存在价值

长期以来,机器人被视为特定任务的执行者,其设计与功能往往围绕“工具性”展开。然而,维他动力从一开始就希望打破这种窠臼,重新思考机器人在人类生活中的存在方式。他们提出,如果机器人要真正融入家庭,它必须具备友善的姿态和可靠的陪伴能力,而非仅仅是冰冷的机械体。

那么,为何是现在,四足机器人能够迎来进入家庭的契机?维他动力创始人余轶南(前地平线智能驾驶总裁)指出,过往消费级机器人的困境在于价值交付不足、成本高昂以及售后维护复杂,这些都源于技术成熟度的不足。而今,智能汽车产业的蓬勃发展,为机器人领域带来了前所未有的技术红利。智能汽车对算力芯片、高性能控制器及精密电机的巨大需求,促使这些核心部件在中国实现了成本的极大优化和品质的显著提升,为消费级机器人的规模化制造奠定了坚实基础。维他动力联合创始人赵哲伦(前理想汽车智能驾驶产品总监)将其形象地比喻为智能汽车产业为机器人发展铺设了“前提”,使得机器人“造得起”成为可能。

在此基础上,维他动力将Vbot的产品定义聚焦在“友善”与“全地形能力”的黄金交叉点。这意味着“大头”不仅要有强大的运动能力,能够自如应对室内外复杂环境,如上下楼梯、穿越草地等,同时其外观和交互方式必须充满亲和力,避免任何工业或攻击性元素。为此,团队引入了“迪特-拉姆斯式简约设计”理念,秉持“Less, but Better”的核心原则,在产品设计上追求极简与质感的融合。维他动力的首席工业设计师,凭借其在高端商务舱内饰设计领域的深厚经验,为Vbot赋予了独特的美学质感。其设计遵循四大原则:

- 黄金比例:机身、头部、四肢等各部分均经过精确的比例计算,达到视觉上的和谐与平衡。

- 圆润倒角:机身几乎所有边缘都采用柔和的圆角处理,最大化地营造亲近感与安全性。

- 高级质感:在材料选择上,即便在样机阶段,腿部也采用了与Apple Watch同级别的材质,旨在提升整体的品质感。

- 锐利切割:在需要强调设计感与线条力量的地方,巧妙运用锋利的切割线条,但同时确保触感依然保持圆润,避免视觉上的尖锐感。

这种设计哲学使得Vbot在众多机器人中脱颖而出,展现出一种独特的“萌感”与“高级感”,使其更易于被家庭用户接受,成为真正的智能伙伴。

拆解“大头”:大脑、算力与“心脏”的技术基石

如果说独特的设计哲学赋予了Vbot亲和的“外表”,那么其内部的技术架构则是其拥有“灵魂”并实现自主能力的基石。维他动力深知,要构建一个真正自主的机器人,必须颠覆传统的技术路径,尤其是在算力应用和感知系统上进行创新。

高效感知与“算力密度”优势

传统智能汽车的感知系统通常依赖于大量摄像头覆盖广阔视野,虽总算力需求巨大,但分配到每个摄像头的单位像素可用算力(TOPS/MPixel)相对有限。Vbot则另辟蹊径,采用了拟人化的可运动双目摄像头设计。如同人类转动头部以扩大视野一样,Vbot的双目摄像头可灵活转动,将水平视场角从固定的150度拓展至约230度,垂直视场角也从80度扩展至125度。这种设计不仅有效降低了对传感器数量的依赖和硬件成本,更带来了显著的“算力密度”提升:Vbot的单位像素可用算力远超主流智能汽车,达到了其3至8倍。更高的算力密度意味着Vbot有能力在端侧运行规模更大、复杂度更高的AI模型,这是其实现高级智能交互和复杂环境理解的关键前提。

为了应对现实世界中复杂多样的异形障碍物和极端光照环境,Vbot还额外配备了机器人专用的360°激光雷达,确保在任何场景下都能提供高可靠性的避障能力和精准的环境建模。

双系统中央计算架构

强大的感知能力需要同样强大的“大脑”进行处理和决策。Vbot采用了创新的双系统中央计算架构:

- 智能本体域:负责感知、决策、规划和动作执行,搭载与地瓜机器人联合开发的S100P芯片,最高可提供128TOPS的算力。这是Vbot实现自主运动和环境适应的“运动中枢”。

- 智能交互域:负责显示、语音、光效及通信功能,运行于头部集成的X5芯片,专注于实现高效、低功耗的人机交互,是Vbot进行情感表达和社交互动的“社交中枢”。

这种高度集成的中央计算架构不仅提升了系统响应速度和稳定性,还带来了空间利用率的显著优化。相较于传统四足机器人内部复杂的电路板布局,Vbot的集成化设计释放出更大的内部空间,为搭载更强大的电池包创造了条件。

突破性的续航能力

电池续航是移动机器人面临的核心痛点之一。传统同级别的四足机器人电池容量普遍在400Wh左右,导致续航时间仅为一到两个小时,严重限制了其应用场景。得益于内部结构的优化,Vbot的电池电量达到了600Wh以上,比行业上限提升了38%。更进一步,维他动力正与电池巨头亿纬锂能(EVE Energy)深度合作,联合开发更高能量密度的动力电池,目标是将电量进一步提升,从而实现超过6小时的户外连续续航,完全满足用户单日外出的需求,极大拓展了Vbot的使用边界。

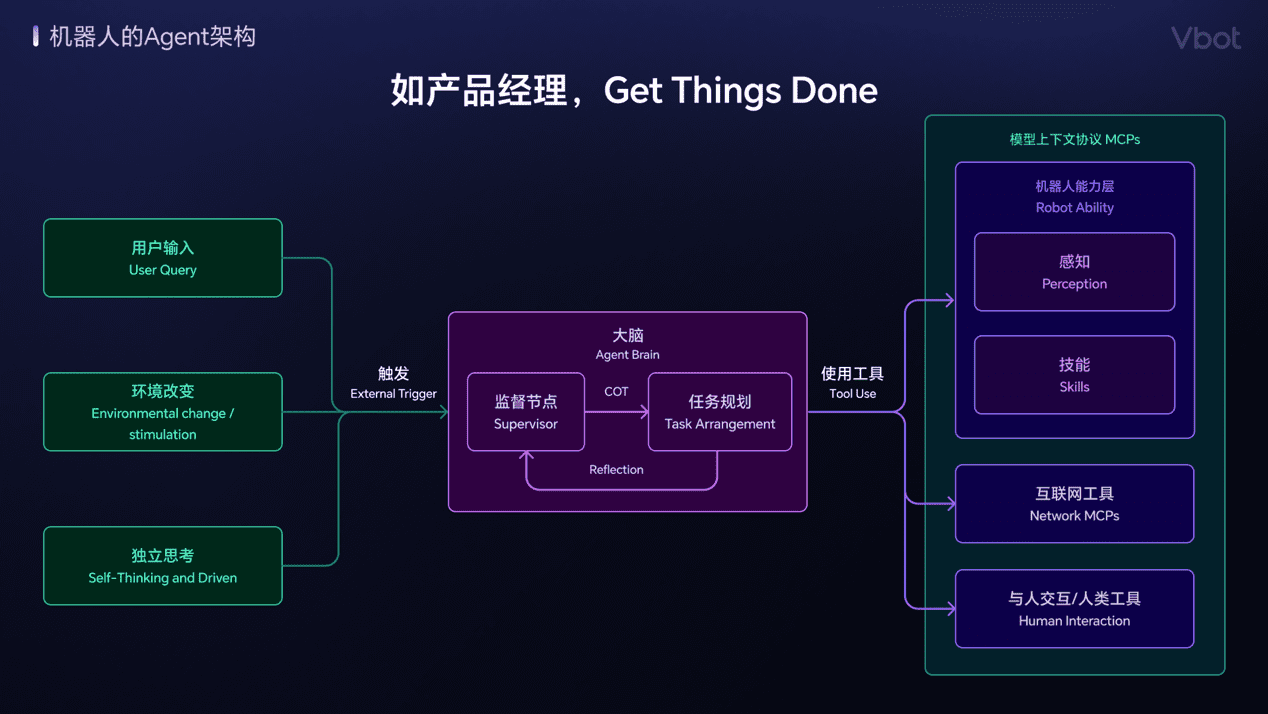

Agent架构:告别遥控器,迈向自主交互

维他动力深信,要让机器人真正拥有“生命感”,就必须让它摆脱对遥控器和预设图形界面的依赖。这种“丢掉遥控器”的理念,其核心在于将对环境的感知和理解责任从人类控制者转移到机器人自身。为此,团队为Vbot设计了一套全新的Agent架构。

余轶南将这种交互模式与传统的PC和手机交互进行了对比:PC和手机分别通过键盘鼠标和触控屏实现近距离交互。但对于相距几米远的机器人,拿出手机进行控制显得非常不便。Vbot的Agent架构正是为了解决这一痛点,旨在实现更自然、更直觉的交互。

该Agent架构的核心是视觉—语言—行动(V-L-A)模型,它统一了“看懂、听懂、做对、解释清楚”的全链路。当用户发出指令时,Agent大脑会利用复杂的思维链(Chain-of-Thought, CoT)和反思(Reflection)等机制,如同一个经验丰富的产品经理般,深入理解用户意图,将复杂任务拆解为可执行的子任务,然后智能地调度各种“工具”来完成。这些“工具”不仅包括机器人自身的感知能力和预设技能,还可扩展至物理世界中的外部设备(如通过多功能背板连接机械臂或运动相机)以及互联网服务。例如,Vbot不仅能完成“帮我拿包”这样的简单指令,还可以通过其“任务工具链”实现更复杂的应用,如利用外接设备在网球场自动捡拾网球,或是拖动滑板带着主人玩耍。这种高度开放和可扩展的架构,为Vbot在家庭和特定场景中的应用提供了无限可能。

注入“生命力”:以艺术创造机器人之魂

维他动力不止步于技术的高精尖,他们更追求为机器人注入“生命力”。赵哲伦强调,工程科学可以控制精度,但只有艺术的思维才能创造灵魂。这种“生命感”的构建,是Vbot区别于传统机器人的核心特征。

全模态交互与情感表达

团队从“LOVOT之父”林要的《温暖的科技》一书中获得启发,书中指出人与人之间信息传递,肢体语言占比55%,语气占比38%,纯粹语言内容仅占7%。这深刻启示了维他动力:要让机器人交互自然温暖,就必须赋予它丰富的表达能力。Vbot给出的答案是全模态交互。它不再仅仅依赖屏幕上的表情或单一语音反馈,而是通过肢体动作、扬声器声音和指示灯光效的协同表达,传递复杂的情绪和意图。

为了使这些表达生动可信,维他动力做了一件在机器人行业颇为罕见的事——聘请专业动画师。他们将迪士尼动画的十二基本法则,如节奏感(Timing)、夸张(Exaggeration)和吸引力(Appeal),融入到机器人的动作设计中。例如:

- 通过控制动作的速度变化和加速度,来精准表达惊讶或喜悦等情绪。

- 通过夸张的躲避动作,形象地向用户“解释”它“害怕”前方的沟壑,无法通行。

- 通过一些细微的小动作,如思考时歪头、兴奋时原地小跑等,展现其鲜明的个性与活力。这些精心设计的细节,使得Vbot不再是一个冷冰冰的执行命令的机器,而是一个能够传递情绪、拥有独特“性格”的伙伴,极大地增强了人机交互的自然性和沉浸感。

深度记忆与个性化成长

除了情感表达,Vbot还拥有“长期记忆”能力,使其能够学习和适应用户的习惯与环境。其记忆系统分为三个层面:

- 空间记忆:机器人能够记住家庭或办公室的环境布局,理解“去爸爸的房间”、“到客厅休息”等基于空间位置的指令,并规划最优路径。

- 关系记忆:通过声纹识别和人脸识别技术,Vbot能够准确区分家庭成员,识别“谁是谁”,并基于此建立个性化的互动模式。

- 信息记忆:这是更深层次的交互记忆,让机器人能够理解并记住用户的偏好、习惯和过往的对话内容,从而提供更具个性化和连贯性的服务,实现真正的“懂你”。

商业愿景与未来路线图

维他动力对“生命感”的追求,背后是坚实的技术支撑和清晰的商业规划。公司成立仅半年,已迅速完成了种子轮和天使轮融资,累计融资规模高达3亿元人民币,其中天使轮由达晨创投领投,联想创投、渶策资本等知名机构跟投。这笔资金将主要用于首款智能伴随机器人的规模化量产,以满足市场日益增长的需求。

为此,维他动力组建了一支超过60人的全栈软硬件研发团队,涵盖电池、电机、算法、数据基建等多个核心领域,确保产品从设计到量产的每一个环节都达到高标准。同时,他们与京东(新零售)、火山引擎(大模型算力)、地瓜机器人(端侧算力)、禾赛科技(传感器)和亿纬锂能(电池)等行业巨头建立了深度合作关系,构建起强大的生态联盟,共同推动机器人技术的创新与应用。

一条清晰的产品上市路线图已经铺开:公司计划于9月启动制造工厂的建设与调试,10月至12月期间开启早鸟内测,收集用户反馈以优化产品。预计年底,“大头”将正式上市,并在明年1月的CES(国际消费电子展)上开启海外众测,逐步拓展国际市场。维他动力还设定了更为宏大的长期目标:在未来5年内,让其机器人大规模进入家庭和办公场所;而在10到20年内,成为全球前三的智能机器人公司。

当被问及为何不选择当前热门的人形机器人赛道时,赵哲伦坦言,人形机器人的技术挑战依然巨大,且他们认为对于第一款家用产品而言,“个子不能比孩子高”,以确保产品的亲和力与安全性,更易于被家庭用户接纳。这体现了维他动力在技术探索与市场落地之间的理性权衡。

结语:迈向无遥控的自主未来

从智能汽车产业汲取技术养分,到以“算力密度”重塑硬件架构,再到以“生命感”定义交互体验,维他动力正在开辟一条此前鲜少有人走通的路径。他们主动“丢掉遥控器”的举动,并非简单的技术创新,它更是迫使机器人必须真正地理解周遭世界、自主做出决策的内在驱动力。

余轶南形象地总结道:“智能手机与非智能手机最大的区别是没有物理按键,无人驾驶与辅助驾驶最大的区别是没有方向盘。”同样,Vbot所做的,正是拿掉机器人的“遥控器”,推动其从被动执行命令的工具,向一个更自主、更智能、更具情感的生命体方向发展。这不仅是维他动力自身的变革,也预示着消费级机器人乃至整个具身智能领域迈向一个更广阔、更深刻的自主时代。