在电动汽车市场风云变幻的当下,特斯拉的每一步战略调整都备受瞩目。近期,这家曾引领行业潮流的企业,正积极筹划推出两款改版车型,旨在覆盖更广泛的细分市场。其中,Model YL,一款车身与轴距均有所加长的六座版Model Y,瞄准家庭用户,意图与理想、问界等国内品牌展开竞争,进一步拓展其在大型家用电动车市场的版图。而另一款,则是备受关注的“平民版”Model Y,通过精简配置,如取消全景天窗、后排屏幕等,并采用更经济的织物内饰,以及略微缩短续航里程,以期大幅降低售价,吸引对价格更为敏感的消费者群体。

表面看来,这些策略似乎是特斯拉应对当前市场压力的必然选择。从以往的“少而精”到如今的“连续出牌”,特斯拉的这种转变,无疑反映出其在全球市场,尤其是在中国与欧洲市场所面临的严峻挑战。华尔街的分析师和无数特斯拉的支持者,都将希望寄托于这些新车型,认为它们有望扭转特斯拉当前销售不振的局面。

销量承压,全球市场烽烟四起

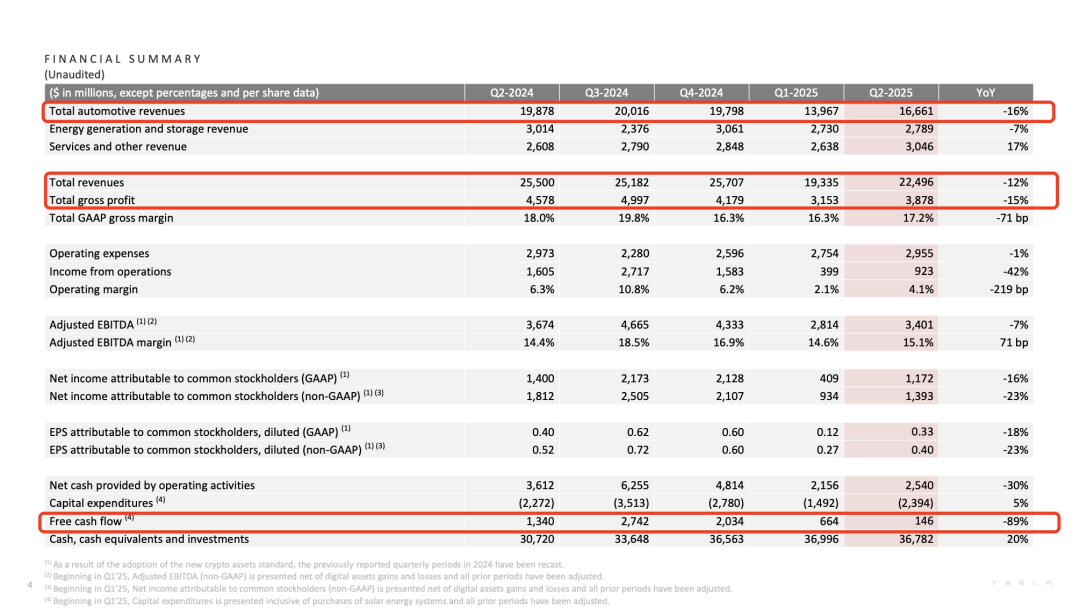

想象一下,一个曾经在各个领域都保持领先的行业巨头,突然发现自己的核心业务增长乏力,甚至出现负增长。这正是特斯拉目前所处的真实写照。根据最新发布的财务报告,今年第二季度,特斯拉在全球范围内的汽车交付量约为38.4万台,相较于去年同期下降超过13%。这一数据不仅远低于市场预期,更直接反映出消费者对特斯拉现有产品需求的疲软。

汽车销售是特斯拉最主要的收入来源,占据其总营收的75%以上。销量的下滑直接导致了公司盈利能力的减弱。第二季度的总营收为225亿美元,与去年同期相比下降了12%。这意味着,尽管特斯拉品牌在全球范围内仍具有强大的号召力,但在实际的销量和利润层面,它正遭遇前所未有的困境。这种境况,正是特斯拉迫切需要通过新产品和新战略来寻求突破的根本驱动力。

更值得关注的是,特斯拉所面临的挑战并非局部性问题,而是蔓延至其全球主要市场。在美国市场,此前为刺激电动车消费而提供的7500美元(约合5万余元人民币)联邦税收抵免政策,即将于9月底到期。一旦这一重要的购车激励消失,无疑会对消费者的购买意愿造成冲击,作为美国新能源车市场领导者的特斯拉,将首当其冲承受压力。

而在欧洲市场,以比亚迪为代表的中国品牌正以迅猛之势崛起,其市场份额不断扩大。数据显示,今年4月,比亚迪在欧洲的汽车销量已正式超越特斯拉。值得注意的是,中国品牌进入欧洲市场往往需要面对高额关税(如比亚迪高达27.4%的关税),即便如此仍能实现突破,这充分说明了其产品竞争力的强大。面对全球销量连续下滑、欧洲市场份额被侵蚀以及中国竞争对手的步步紧逼,特斯拉不得不思考如何重塑其市场地位。

诚然,埃隆·马斯克经常强调“特斯拉不是一家汽车公司,而是一家AI公司”,他试图将公众的目光引向Robotaxi、人形机器人等充满未来感的宏伟愿景。这些项目无疑具有巨大的潜力和想象空间。然而,任何梦想的实现都离不开资金的支撑。研发先进的AI技术和机器人,是极其耗费资金的“吞金巨兽”。在这些未来业务能够独立造血并盈利之前,特斯拉必须依靠其核心的汽车销售业务来提供稳定的现金流,以支撑这些宏大的科技梦想。

廉价策略:品牌稀释与创新困境

那么,推出更多改款车型,特别是廉价版Model Y,真的能够拯救特斯拉吗?要回答这个问题,我们必须回归特斯拉当初成功的本质。特斯拉的成功,绝不仅仅在于其在电池、电机、电控技术上的领先,更关键的是它成功塑造了“科技先锋”和“智能出行引领者”的独特品牌形象。在很长一段时间内,智能电动车的概念几乎等同于特斯拉。

Model S和Model X的横空出世,如同汽车界的iPhone 4,重新定义了豪华电动车的标准;而Model 3和Model Y则将这种前所未有的智能驾驶体验带给了更广泛的中产家庭。正因如此,即使在中国市场,面对无数在空间、配置、内饰豪华度上超越它的竞争对手,Model Y依然能够稳居销量榜首,因为消费者购买的不仅是一辆车,更是特斯拉所代表的品牌价值和其在用户心智中建立的“未来感”。

然而,廉价版Model Y的出现,很可能稀释这种来之不易的品牌价值。特斯拉的独特之处在于其“与众不同”和对未来的前瞻性。驾驶一辆特斯拉,在许多消费者眼中,象征着拥抱科技前沿、追求个性与环保。但当一辆移除了全景天窗、换用普通内饰、性能有所妥协的“丐版”Model Y出现时,这种独特性和高端感便被削弱了。特斯拉似乎不再致力于提供极致的体验,而逐渐演变为一款仅仅挂着特斯拉品牌标识的、平庸的代步工具。

更为严重的是,此举可能会打破消费者心中“特斯拉=高端智能”的普遍认知。一旦特斯拉被拉入与比亚迪、吉利、小鹏等中国品牌纯粹的“性价比”肉搏战,其长期以来建立的技术壁垒和品牌护城河将面临迅速崩塌的风险。当特斯拉不再通过革命性的技术创新和颠覆性的产品来引领市场,而是选择在原有车型上“抠成本、做减法”时,它实际上向全球市场传递了一个危险的信号:其创新引擎的动力正在减弱。

自Model Y发布之后,特斯拉的主力车型已经有数年未曾迎来颠覆性的更新。与此同时,中国的竞争对手们在800V高压快充、激光雷达辅助驾驶系统、智能座舱交互体验、以及精湛的外观内饰设计等方面不断取得突破,持续“上分”。面对这些强劲的创新攻势,特斯拉这位曾经的行业学霸,却选择了最简单、最保守的策略——产品配置的削减与价格下探。这种短期内可能提升销量的做法,从长远来看,无异于饮鸩止渴,牺牲的是品牌的核心价值和未来创新的潜力。真正的增长引擎,永远应该是持续不断的技术突破和无可替代的最优用户体验。

特斯拉与苹果:生态护城河的差异化分析

在很长一段时间里,特斯拉给外界留下的印象是其与苹果公司异曲同工的“少而精”策略。两者都倾向于不依赖“机海战术”,而是通过几款极具颠覆性的核心产品,如iPhone定义智能手机市场,Model 3和Model Y定义智能电动车市场。然而,尽管表面战略相似,但为何苹果能够稳坐科技利润之巅,而特斯拉却在日趋激烈的市场竞争中略显疲态呢?

答案深藏于它们各自构建的“护城河”之中。苹果的核心竞争力在于其高度封闭且相互协同的“硬件 + 软件 + 服务”生态系统。从iPhone、iPad等硬件设备,到iOS操作系统、App Store应用商店、iCloud云服务,再到Apple Pay、Apple Music等各类服务,共同构建了一个强大且难以被模仿的网络效应。用户一旦深入其生态,便会产生极高的迁移成本,从而保证了极高的用户忠诚度和利润率。硬件销售只是起点,其后续的服务收入才是源源不断的利润来源。

反观特斯拉,它也尝试构建自身的生态系统:自研的车载操作系统、FSD(全自动驾驶)软件、以及遍布全球的超级充电网络。在电动汽车发展初期,这确实构成了其独特的竞争优势。然而,汽车作为一种在公共道路上行驶的交通工具,必然需要与各种公共充电设施、保险公司、第三方维修服务、以及复杂的法规标准相协作。这意味着特斯拉无法像苹果那样,建立一个完全封闭且掌控一切的“系统”。因此,特斯拉对用户的粘性,远不及苹果“花园”那般坚不可摧。

正是由于生态模式的根本差异,导致了它们赚钱方式的天壤之别。苹果的盈利能力之所以令人称羡,在于卖出iPhone仅仅是第一步。紧随其后的是App Store的分成、iCloud存储费用、Apple Music订阅、Apple TV+等一系列高利润率的服务性收入。硬件是吸引用户的门票,而服务才是真正能带来持续高额利润的“大餐”。

相比之下,特斯拉的绝大部分利润,至今仍主要来源于一次性的汽车销售。尽管马斯克寄予厚望的FSD全自动驾驶功能定价高昂,但它目前仍处于“期货”阶段(Beta版),尚未成为稳定可靠的持续性收入来源。这直接导致一旦汽车市场的价格竞争加剧,特斯拉的整车利润便会不断被压缩,其整体盈利能力必然受到冲击。它显著缺乏苹果那种坚实可靠的“第二增长曲线”,使得其在面对市场波动时显得更为脆弱。

面对销量下滑、竞争对手强势围剿的现实困境,特斯拉当前这一系列推出廉价车型的操作,更多地被解读为一种迫于压力的“战术防御”,而非充满自信的“战略进攻”。尽管这或许能在短期内提升销量数据,暂时缓解来自市场和投资者的焦虑,但这更像是一种权宜之计。对于特斯拉而言,真正的救赎与持续增长的动力,永远不应是一款更便宜的特斯拉,而是一款能够再次定义智能出行、为用户带来无与伦比体验的特斯拉。