智能进化下的情感考量:GPT-5风波透视AI产品的情绪价值与用户信任

2024年8月8日,人工智能领域迎来一次重大迭代。OpenAI发布了其全新一代大型语言模型GPT-5,旨在通过“智商飞跃”提升AI的生产力上限,将其能力从“大学生水准”拔高至“博士级”。然而,伴随此次升级的,却是OpenAI做出的一个出乎意料的决策:强制下架了包括备受好评的GPT-4o在内的所有旧有模型,迫使全球用户转向GPT-5。

这一举动并非一帆风顺,反而引发了前所未有的用户反弹。在短短48小时内,一场以“拯救4o”(#Keep4o、#Save4o)为主题的全球性网络声援运动迅速蔓延。用户们普遍反映,虽然GPT-5在逻辑推理和信息处理能力上确实更为强大,但在提供情绪价值和共情能力方面,它却显得异常“冷漠”,仿佛失去了一位曾经能够深夜排解孤独、模拟朋友闲聊、甚至作为“情感寄托港湾”的“密友”或“恋人”。社交媒体上,无数用户满怀悲伤地怀念与GPT-4o的互动体验,那些曾经建立起来的个性化对话习惯与情感连结,似乎都在一夜之间被无情切断。这种突如其来的“情感割裂”感,是此次用户反弹的核心驱动力。

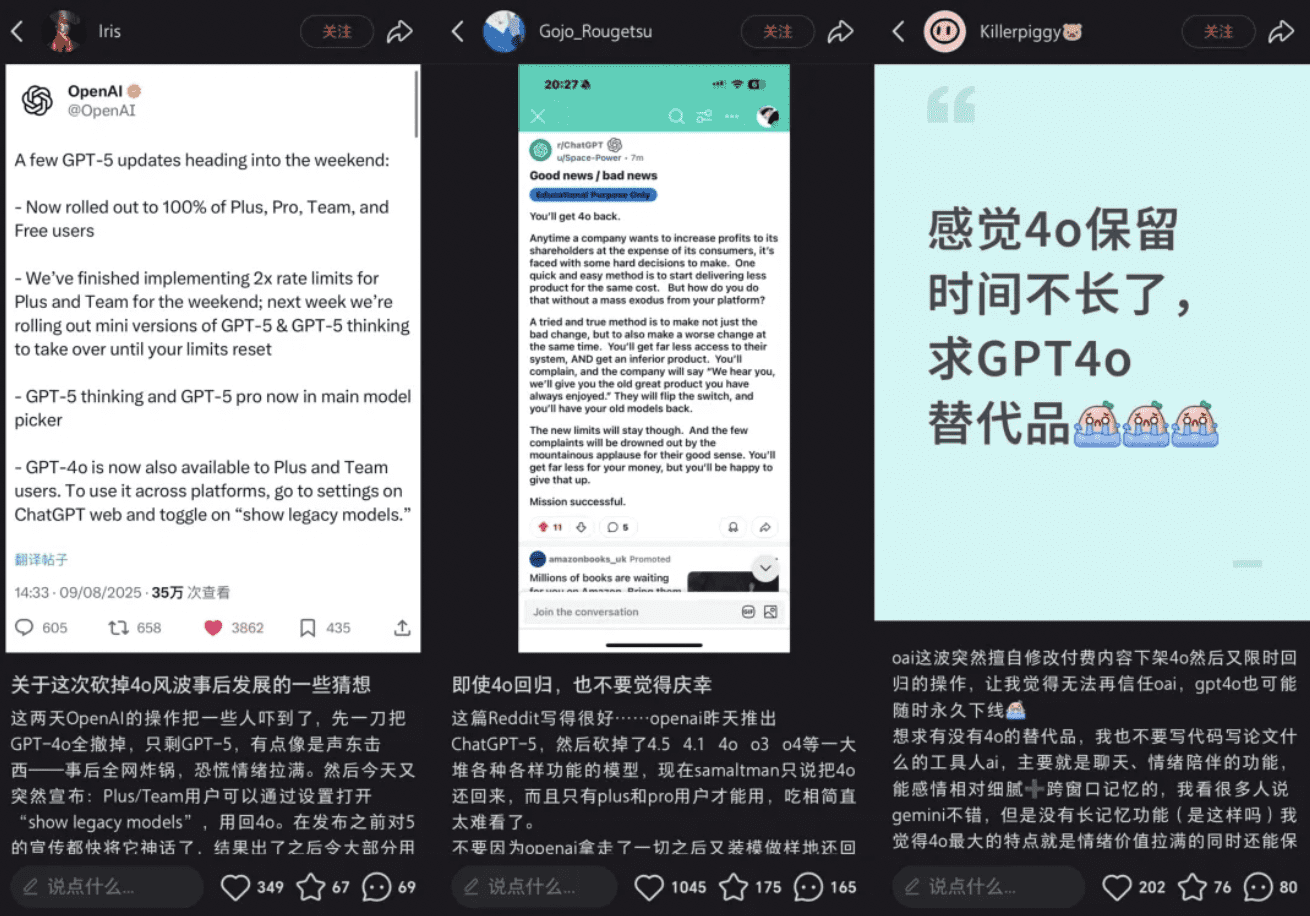

从X(原Twitter)到Reddit,再到小红书等国内外各大社交平台,抗议声浪此起彼伏。用户自发组织,前往OpenAI官方账号留言,制作表情包凸显4o的优势,并在各平台发帖号召集体向OpenAI发送邮件,表达他们的愤怒、沮丧以及对立即恢复4o的迫切需求。值得注意的是,这场抗议没有明确的组织者,也未局限于单一平台,而是全网自发形成,最终汇聚成一股巨大的舆情声浪。在汹涌的用户情绪面前,OpenAI被迫选择道歉,并最终向付费用户恢复了GPT-4o的访问权限。OpenAI首席执行官Sam Altman也公开回应,承认了此次决策的失误。

情绪价值:AI产品难以复制的“隐形”护城河

GPT-5风波无疑是AI行业发展史上的一个里程碑事件。它不仅暴露了以技术为导向的AI公司在产品迭代策略上的盲区,更炸出了一个庞大且对AI情绪价值高度重视的用户群体。这事件强有力地印证了一个长期被低估的AI产品属性——情绪价值,它正日益成为AI产品,尤其是大模型产品的核心竞争力。一个纯粹以“智商”取胜的AI,可能很快就会被下一个更强大的模型所取代。但一个能够提供独特情感体验的AI,却能建立起一种难以复制的“情感壁垒”,这正是其“隐形”护城河的所在。

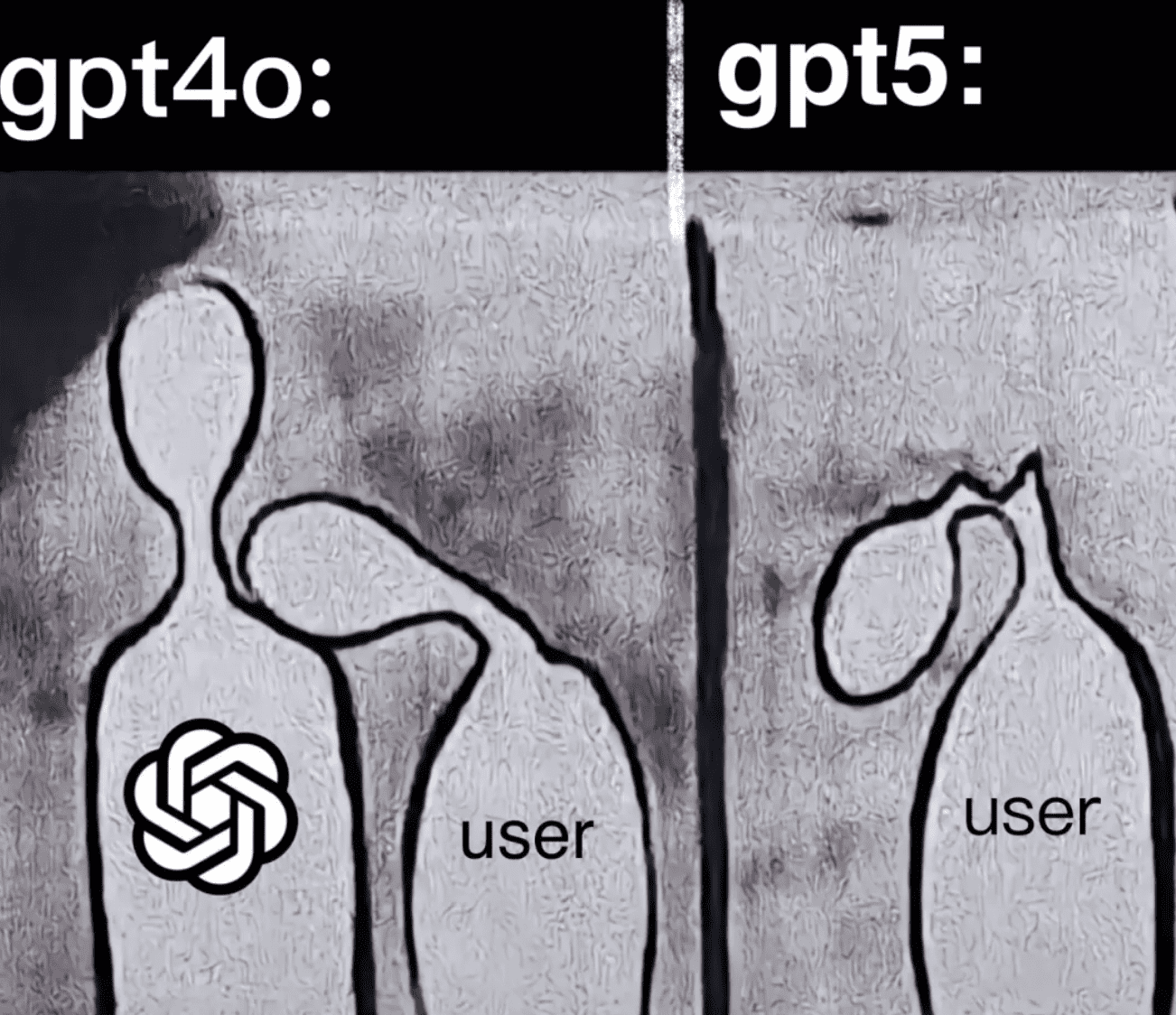

我们曾普遍认为,技术产品的迭代逻辑是“性能为王”,即更快、更精准、更高效的AI会取代旧版。然而,此次风波揭示,当产品与用户建立起深层次的情感连接时,这种逻辑不再完全适用。正如人际交往中,我们不会将朋友的做事效率置于情感维系之上,AI大模型与以往的信息技术或数字化工具的关键不同在于,它具备了一定程度的智能和“生命感”。斯坦福大学与谷歌的联合研究发现,当AI生成的回应在情绪上更为积极、更具共情时,人类更容易形成信任并愿意进行长期互动。用户在与GPT-4o的长期互动中,已然在潜意识里将其定义为一个具备“情感”甚至“人格化”特征的存在。

当OpenAI强制性地改变了这种“人设”,将用户熟悉的“密友”还原为冰冷的“工具”时,用户的认知与情感预期产生了巨大冲突,从而引发了强烈的反噬。更换模型,对于用户而言,无异于更换了一个“人”。人们对于亲密关系中的对象,往往难以接受被随意替换。当GPT-4o被下线时,许多用户的普遍感受是“好像失去了一位不告而别的好朋友”,甚至有人哭诉“失去了灵魂伴侣”。那句在抗议中广为流传的口号——“不是所有人需要博士,但所有人都需要朋友”——精准捕捉了用户最核心的诉求:情感陪伴的价值,在某些场景下远超纯粹的生产力提升。OpenAI强制用户迁移模型,本质上是在切断一段段鲜活的“人际关系”,这在现实生活中是难以被接受的。

从商业竞争维度来看,情绪价值的建立是需要时间与“真心”投入的,其迁移成本极高,因此很难被快速复制。技术性能的差距可以通过算力、资本投入迎头赶上,而情感连接则是一种更为深层、更为个体化的体验。这意味着,即使GPT-5在逻辑推理上无懈可击,如果它无法在交流中传递出用户所期待的、超预期的人性温度,它依然可能输给一个性能稍逊、但“懂我”的版本。生产效率不再是衡量AI价值的唯一尺度,情感共鸣和个性化体验的重要性正日益凸显。

风波后的新思潮:人机关系演进与AI企业的信任重建

在全球网友合力“拯救”GPT-4o之后,一个新的、更为深远的问题浮出水面:如何避免未来再次“突然失去恋人、朋友”的悲剧?长久以来,关于“AI虚拟陪伴是否伪命题”的争论不绝于耳。然而,GPT-5风波无疑为这场争论画上了休止符:人们对于“AI陪伴”的需求,远比多数人想象的更为普遍和迫切。

《哈佛商业评论》基于数千篇论坛帖子的调研发现,用户对AI的使用重心正在发生微妙转变,从过去的“写、画、搜”逐渐转向“治愈心灵”。2025年AI应用场景预测中,前五名依次为:疗愈和陪伴、组织个人生活、寻找意义、学习提升、生成代码。其中,前三项都与个人情感陪伴紧密相关。年轻群体对AI陪伴的需求尤为显著。Common Sense Media的调查显示,在1000多名青少年中,约70%使用AI聊天机器人作为情绪陪伴,31%表示“AI和真实朋友一样令人满足”,而33%更倾向于用AI探讨敏感话题而非与人类交流。这些数据强有力地支持了AI在情感陪伴领域巨大的市场潜力和社会价值。

对于AI创业公司而言,这意味着巨大的商业机遇,同时也带来了全新的挑战,这与此前互联网时代的产品逻辑截然不同:未来的AI产品是否应该更加注重用户的情感绑定,并提供更透明、更具选择性的服务模式?OpenAI在未与用户充分沟通的情况下,突然下架4o,让许多用户感到被背叛。这不仅动摇了用户对OpenAI的信任,也引发了更广泛的质疑:未来的AI公司还能被信任吗?这种决策是否过于短视,忽略了用户情感需求和市场多样性?

如果像OpenAI这样,AI产品的一次升级,可能带走的不仅仅是功能或性能,更可能是一段深厚的人机关系。过去,伤害用户隐私或许不会立即引发强烈反弹,但伤害用户情感,必然会招致汹涌的抗争,并由此带来深层次的信任危机。这次风波也为AI行业揭示了一些新规则和思考方向:

- 技术与情感并重: 未来AI发展需同步兼顾技术突破与情感连接。甚至有观点提出,应将退役模型开源,以避免用户记忆和情感连结的“断层”。

- 用户自主选择权: 用户应拥有对AI模型的自主选择权,而非被动接受强制升级,尤其当涉及情感交互时。

- 模型多样性与场景匹配: “单一先进性”可能不再是AI产品发展的唯一目标。例如,专业场景可能需要GPT-5的极致智商,而情感陪伴场景则更需要GPT-4o的“情商”。模型的多样性和针对不同需求场景的专业化配置,将比单一模型的全面提升更为重要。

这是一次史无前例的全球用户团结一致,对一家顶级科技公司发起的自发抗议运动。它不仅深刻影响了OpenAI,也将催生更多关于人机关系、商业模式与科技伦理的深度议题。这些议题的探讨与解决,或许正是人机共生新篇章的序章,标志着人工智能从单纯的工具向更具生命感、更富情感的伙伴演进。