理想i8版本策略剧变:一场供应链与市场认知的双重考验

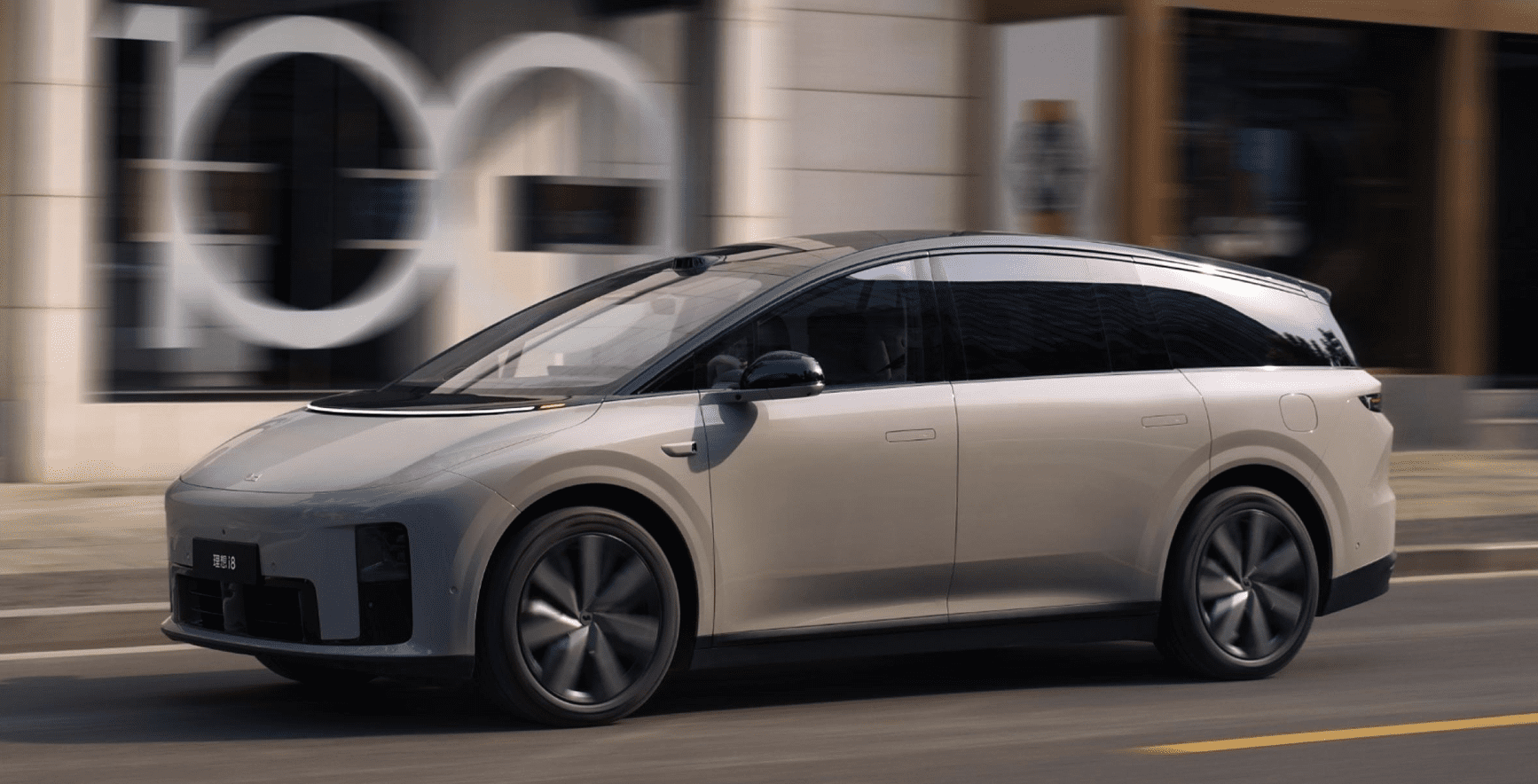

在竞争日益白热化的智能电动汽车市场,产品策略的制定与调整显得尤为关键。理想汽车旗下的纯电SUV理想i8,自发布之初便携带着市场的广泛关注。然而,上市仅仅一周,其产品版本策略便经历了前所未有的“刮骨疗毒”式调整,从最初的三个版本迅速精简为单一的“标配即顶配”模式。这一迅速且大胆的转变,不仅是理想汽车对市场反馈的快速响应,更是对车企在复杂市场环境中如何平衡产品定义、用户需求与供应链韧性的深刻挑战。

策略“失焦”:多版本迷局与用户困惑

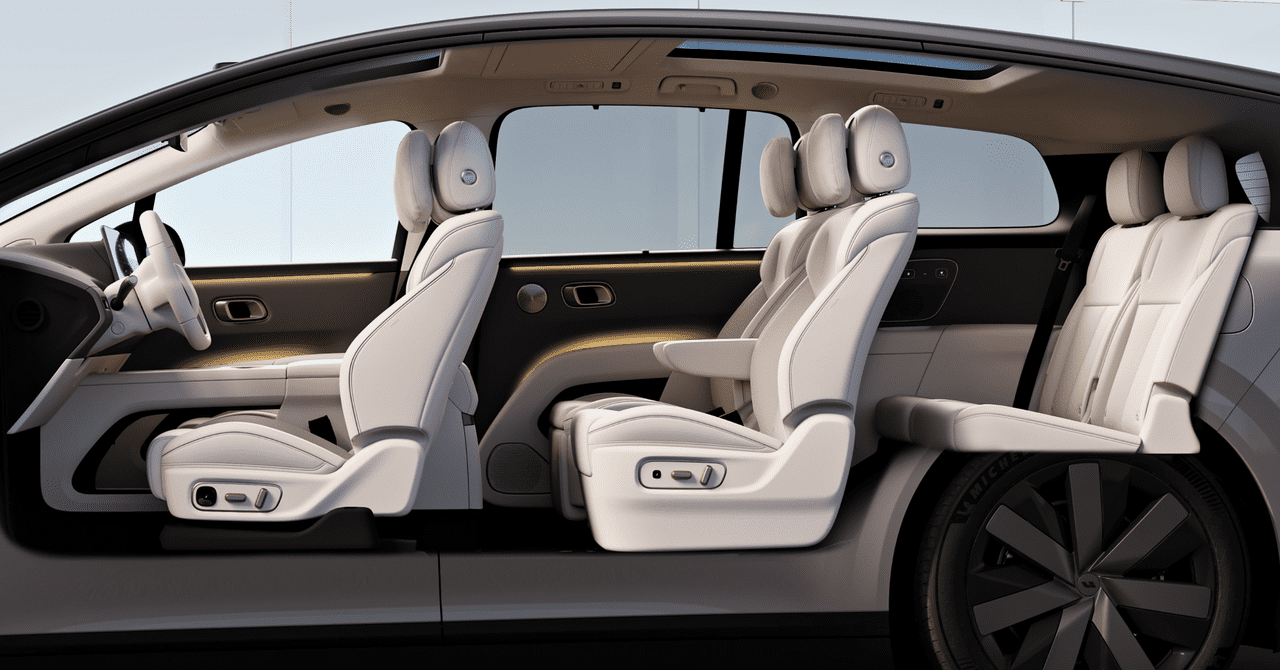

理想i8在7月29日首次亮相时,推出了Pro版、Max版和Ultra版三个配置,定价分别为32.18万元、34.98万元和36.98万元。然而,这种旨在覆盖不同价格区间的做法,却出人意料地引发了用户的广泛困惑与不满。核心症结在于,作为一款起售价超过32万元的豪华纯电SUV,入门级的Pro版竟然缺失了理想品牌标志性的“冰箱”配置,而Max版又未能提供消费者普遍期待的后排娱乐屏。更令人费解的是,部分核心配置,i8的表现甚至不如售价更低的理想L6车型。这种配置上的“错位”和“阉割感”,让本已准备好钱包的潜在消费者感到犹豫,质疑其性价比,导致市场反响远低于预期。

消费者并非仅仅购买一辆车,他们更注重品牌所代表的生活方式和核心体验。对于理想汽车的用户而言,“冰箱、彩电、大沙发”早已成为其独特标签和价值主张的重要组成部分。当一款新车型在核心配置上有所取舍,尤其是在更高的价位区间,这种“降级”感便会迅速放大,形成用户体验上的明显落差。社交媒体和用户社区中,关于i8配置合理性的讨论迅速升温,负面情绪开始累积。

市场冷遇与舆论风暴的双重压力

理想i8发布后,除了产品配置引发的争议,还迅速卷入了一场巨大的舆论风暴。一段关于i8与乘龙卡车对撞的视频在网络上疯传,虽然事故本身的责任和细节尚需权威认定,但这一事件无疑加剧了公众对i8安全性的担忧,并引发了对“理想车主素质”等一系列负面话题的讨论。在互联网时代,负面舆论的传播速度和影响力是惊人的,它能够迅速侵蚀品牌多年来积累的信任和口碑。

在产品争议和负面舆论的双重夹击下,i8的市场表现迅速亮起了红灯。理想汽车内部数据很快印证了这一点:超过98%的用户选择了配置更完善的Max和Ultra车型,而原本被寄予“走量”厚望的入门版Pro几乎无人问津。来自汽车博主孙少军的直播数据进一步证实了这一趋势:在发布一周后,理想上周新增订单约13000单,其中i8大定订单约6000单,而顶配Ultra版占比高达70%,高配Max版占20%。这些冰冷的数据清晰地表明,消费者用真金白银投票,传递了一个明确信号:他们需要的是一个配置齐全、一步到位的理想产品,并非“阉割版”的选择。

“刮骨疗毒”:回归“标配即顶配”的初心

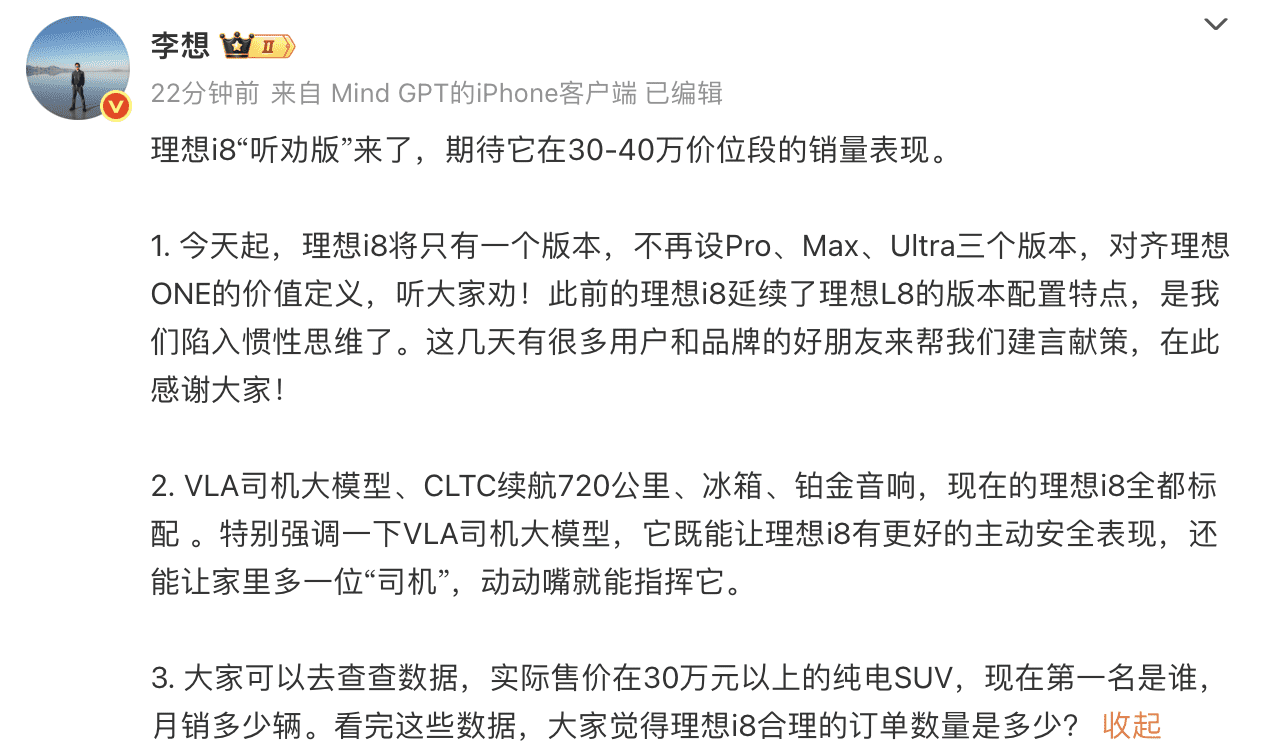

面对严峻的市场反馈和舆论压力,理想汽车及其CEO李想展现了惊人的决策速度与勇气。8月5日,李想在微博上公开表态:“听大家劝!咱们不纠结了,以后i8只有一个版本,标配即顶配,一口价33.98万元。”这意味着理想i8将砍掉Pro和Ultra两个版本,仅保留并优化Max版作为唯一的销售型号。这一决策,被业界解读为理想汽车对其昔日成功密码——理想ONE“一个版本打天下”策略的回归。

李想也大方承认,此前在i8上采用多版本策略是“惯性思维”所致。这种自我反省和快速纠错的能力,在高速变化的汽车行业中显得尤为珍贵。在消费者越来越倾向于“所见即所得”、避免选择困难的时代,单一高配的策略能够有效降低消费者决策成本,提升购买体验,同时也有助于品牌形象的统一和传播。

纠错的代价:供应链与市场信心的双重考验

然而,这种看似“急刹车”式的版本调整,其背后所付出的代价是巨大的,远非李想一条微博那么简单。汽车作为高度复杂的工业产品,其供应链管理以年为单位进行规划和执行。在短短一周内,从三版本骤然转向单一版本,将对整个生产和供应链体系造成剧烈冲击。

首先,理想汽车此前必然已经为Pro版和Ultra版采购了大量专属零部件。这些零部件可能瞬间变成“呆滞库存”,如何消化这些库存,无论是折价处理给供应商,还是自行计提损失,都将带来不菲的经济成本。其次,突然取消两个版本的订单,意味着对应的供应商将面临生产计划作废、已备物料积压、甚至生产线调整的损失。尽管理想作为“甲方爸爸”拥有强势地位,但这种做法无疑会考验其与合作伙伴的长期合作关系,甚至可能影响未来的供应链稳定性。

此外,对于经销商而言,版本调整也带来了挑战。预售期的订单如何平稳过渡,如何向已订Pro或Ultra版的用户解释并引导其转订单一版本,都考验着销售团队的应变能力。消费者的信任和期待也面临考验,虽然快速纠错值得肯定,但初期的“失误”也可能在部分消费者心中留下负面印象。

战略失误与战术补救的界限:小鹏G9与理想MEGA的启示

那么,付出了如此巨大的代价,理想i8的“刮骨疗毒”就一定能成功吗?答案并非板上钉钉。在竞争激烈的商业世界中,战术层面的修正,往往难以完全弥补战略层面的深层失误。历史的经验不乏教训。

以小鹏G9为例。2022年,小鹏G9作为小鹏汽车品牌向上的关键一环,其产品力本身被普遍看好。然而,在首次发布时,因其极其复杂的版本(SKU)和令人费解的选装逻辑,遭到了市场的广泛批评。尽管小鹏汽车在48小时内迅速反应,推出了简化的“二次上市”方案,展现了惊人的纠错速度和诚意,但这次堪称神速的“战术补救”并未能扭转G9的命运。其后续销量一直不温不火,最终未能成为预期的“爆款”。

即便是理想汽车本身,也并非没有交过类似的学费。去年3月,在纯电MPV车型MEGA正式上市20天后,李想发布内部信,承认产品在节奏和目标两方面出现了判断错误。这些案例都指向同一个核心问题:在战略层面,一个看似微小的失误,都可能像推倒第一张多米诺骨牌,引发连锁反应,甚至导致满盘皆输。战术层面的修补,固然体现了企业的敏捷性,但如果根本的战略定位、市场洞察或产品定义存在偏差,单纯的战术调整往往难以治本。

真正的强大:勇于承认与快速修正

一次产品策略的失败是否能够被挽回,其结果往往难以预料。然而,与其过度纠结于失败本身,更重要的是面对失败的态度。李想大方承认,这次理想i8的决策失误主要是因为团队陷入了“惯性思维”。这种敢于直面错误的诚实和勇气,是企业在快速迭代的市场中实现自我进化的关键。

在成长和创业的道路上,最大的敌人往往不是外部的竞争对手,而是企业内部固守陈规、听不进意见的“自我”。真正的强大,并非在于永不犯错——因为在高度不确定的市场环境中,任何人或企业都无法做到这一点。真正的强大,在于当你意识到错误时,敢于立刻承认“我错了”,并且拥有迅速调整、果断修正的执行力。

理想i8的这次“刮骨疗毒”,是一次对市场和自身的深刻反思。它提醒所有行业参与者,产品策略的制定必须紧密结合用户真实需求、市场竞争格局以及企业自身的资源禀赋。在“以用户为中心”的理念日益成为共识的今天,倾听用户声音、快速响应变化,并具备强大的战略纠错能力,将是车企在未来竞争中立于不败之地的核心竞争力。这次事件,或许将成为未来智能电动车行业产品定义和市场策略研究的一个典型案例。