2025年人工智能技术前沿洞察:模型、应用与机器人领域的深度演进

随着2025年的步伐迈入年中,人工智能技术在全球范围内展现出前所未有的活力与深度。从核心的大语言模型到多模态能力的拓展,从智能应用工具的创新到机器人感知与协作的突破,AI正在加速重塑我们的数字与物理世界。本文将深入剖析近期AI领域一系列里程碑式的进展,揭示其背后的技术原理、潜在影响以及未来发展趋势。

大模型技术演进:能力与效率并重

大型语言模型(LLMs)的迭代速度持续令人惊叹,不仅在通用智能上不断攀升,更开始向特定领域深化,并着力提升推理效率,以满足日益增长的部署需求。

小米MiDashengLM-7B:音频理解新标杆

小米公司近期全量开源的MiDashengLM-7B多模态大模型,无疑是音频理解领域的一项重大突破。该模型采用了独特的双核心架构设计,巧妙融合了专业的音频处理模块与强大的语言理解能力,使得模型能够对语音、环境声音及音乐进行统一、高精度的理解。在多达22个公开评测集上的卓越表现,刷新了行业最佳纪录。更值得关注的是,MiDashengLM-7B在推理效率上实现了质的飞跃:单样本首Token延迟仅为业界领先模型的四分之一,数据吞吐效率更是提升了20倍以上。这种效率的提升,不仅大幅降低了运行成本,也为MiDashengLM-7B在智能手机、智能家居等终端设备的离线部署提供了坚实基础,预示着无处不在的智能音频交互体验即将成为现实。它的成功证明了在保证模型性能的同时,通过精巧的架构优化,也能实现商用部署所需的高效率。

智谱Zread.ai:赋能开发者生态

智谱AI基于其最新一代大模型GLM-4.5,推出了面向开发者的效率工具Zread.ai。这款工具的核心目标是提升软件开发的全生命周期效率,特别是在代码理解和文档生成方面。Zread.ai能够快速解析复杂的项目结构,自动生成清晰、准确的技术文档,包括架构解析、模块说明等,极大地减轻了开发者的文档撰写负担。借助GLM-4.5强大的代码理解能力和低误判率,Zread.ai不仅能提供深入的技术问答,还能促进团队间的知识共享与协作,确保项目信息的透明度和一致性。这标志着大模型不再仅仅是通用问答工具,而是正逐步渗透到专业工作流中,成为提升生产力的关键基础设施。

Anthropic Claude Opus 4.1:推理能力再突破

有迹象表明,Anthropic公司正在内部测试其下一代旗舰大语言模型Claude Opus 4.1,其内部代号“claude-leopard-v2-02-prod”以及其强调的“问题解决能力显著提升”的宣传语,暗示了该模型在逻辑推理和复杂任务处理方面将迎来重大突破。命名中的“豹子”隐喻着新模型在速度和精准分析上的飞跃,预示着更复杂的指令遵循和更深层次的语义理解。在当前LLM市场竞争日益激烈的背景下,Claude Opus 4.1的推出将进一步巩固Anthropic在高端模型领域的地位,并可能推动LLM在科学研究、复杂决策支持等领域发挥更大作用。其接近正式发布阶段的状态,也让业界对其性能表现充满期待。

多模态AI:视觉与文本的无界融合

多模态AI正日益成为人工智能发展的主流方向,尤其在图像和视频内容生成与理解方面,技术边界不断被拓宽,为创意产业和内容消费带来革命性变革。

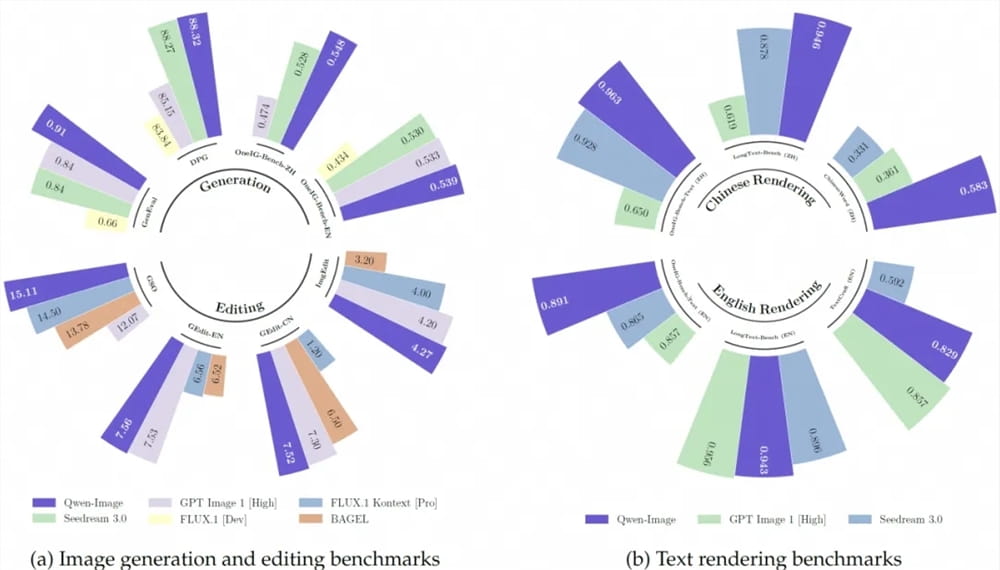

阿里通义千问Qwen-Image:中文图文生成领跑者

阿里巴巴通义千问团队近期开源的Qwen-Image文生图模型,展现了其在图像生成与编辑领域的强大实力。该模型在中文文本渲染方面表现尤为突出,能够精准实现多行布局、段落级文本生成,甚至能呈现细腻的书法艺术效果,如中文对联,这在现有模型中是极其罕见的。此外,Qwen-Image还能够高度还原特定艺术风格,例如精准生成宫崎骏风格的动漫场景。在图像编辑方面,它提供了风格迁移、物体增减、细节增强等专业级功能,使得普通用户也能轻松进行复杂图像创作。在多个公开基准测试中,Qwen-Image的卓越性能,特别是其在中文语境下的优势,使其成为该领域的重要里程碑,为未来的创意设计和内容营销提供了新的可能性。

xAI Grok Imagine4:速度与内容的创新尝试

xAI公司推出的Grok Imagine4模型,在文生图和图生视频领域迈出了重要一步。其最大亮点在于极快的生成速度,几乎能达到实时预览的效果,极大地提升了用户体验。虽然在视频生成方面,画面的细节和流畅性仍有优化空间,但其高效率的图生视频能力已经具备了商业应用的潜力。值得注意的是,Grok Imagine4原生支持NSFW(Not Safe For Work)内容创作,这一特性在带来内容创作自由度的同时,也引发了广泛的伦理讨论,关于内容监管和潜在滥用风险,是该技术未来发展中不可避免的挑战。这体现了技术发展与社会责任之间的持续博弈。

腾讯AI工作台ima:知识管理的智能化升级

腾讯旗下的AI知识管理工具ima,通过整合多项创新功能,旨在提升个人与团队的知识获取和管理效率。其新增的AI播客生成功能,允许用户将长篇文章或报告转换为易于消化的音频内容,极大地降低了知识获取的门槛。一键导入文件夹功能则简化了文档的批量管理流程,而Xmind脑图导入与知识库内容置顶功能,进一步优化了信息检索和重要内容的突出显示。ima的这些更新,体现了AI在提升办公效率、优化知识流转方面的巨大潜力,它将复杂的知识处理过程变得更加直观和便捷,从而让用户更专注于核心工作。

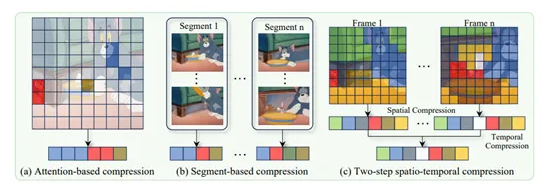

阿里巴巴与南开大学LLaVA-Scissor:视频大模型压缩新范式

在视频大模型处理方面,阿里巴巴通义实验室与南开大学计算机科学学院联合研发的LLaVA-Scissor提出了一种创新的压缩方法。传统的视频大模型在处理长视频时会面临token数量激增的问题,导致计算效率低下。LLaVA-Scissor通过引入基于图论的SCC(Strongly Connected Components)算法,能够高效计算token相似性,构建图结构并识别强连通分量,从而在显著减少token数量的同时,最大限度地保留关键语义信息。该技术在低token保留率下仍展现出卓越的性能优势,尤其在视频问答和长视频理解任务中表现突出。这项突破对于降低视频大模型的部署成本、提升实时视频分析能力具有深远意义,为多媒体内容的智能化处理开辟了新路径。

机器人技术:感知与协作的里程碑

机器人,特别是人形机器人,正逐步从实验室走向现实世界,其感知能力和互联互通性是实现广泛应用的关键。

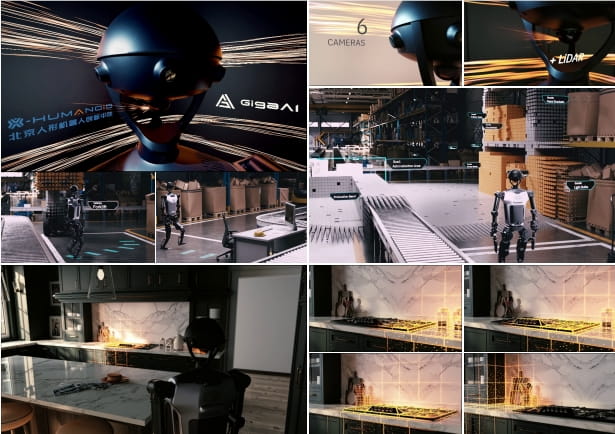

北京团队Humanoid Occupancy:人形机器人3D视觉系统首创

北京人形机器人创新中心发布的Humanoid Occupancy视觉感知系统,标志着全球首个人形机器人3D视觉系统的诞生。该系统通过引入语义占用表征技术,能够对复杂的三维空间进行精细化建模,解决了人形机器人在动态、非结构化环境中精准感知的难题。系统支持多模态传感器(如激光雷达、摄像头)的高效融合,提升了机器人对环境信息的整合与理解能力。此外,通过构建大规模数据集,该研究为人形机器人的视觉感知提供了宝贵的资源支持。这项技术的突破,为人形机器人在工业、服务、家庭等场景下的安全、自主运行奠定了基础,使其能够更自然地与人类共存和协作。

OpenMind OM1:构建机器人领域的安卓生态

OpenMind公司正致力于开发名为OM1的机器人操作系统,其宏伟愿景是成为机器人领域的“Android”。OM1的核心创新在于其FABRIC协议,该协议为机器人之间构建了一个去中心化的信任与协作网络,允许机器人验证彼此身份并安全地共享信息。这一机制将极大地促进机器人群体智能的进化,使其能够协同完成复杂任务,并在共享学习中不断优化自身能力。OpenMind选择家庭场景作为其切入点,旨在满足对人性化交互和智能服务日益增长的需求。OM1的出现,有望打破机器人间的“信息孤岛”,加速标准化和互操作性,从而推动机器人技术的大规模普及和应用,开启一个机器人间广泛互联、共同进化的新时代。

行业动态与市场展望:ChatGPT的持续崛起

在AI技术持续突破的同时,市场对AI产品的接受度也在快速增长,头部企业展现出强劲的商业化能力。

ChatGPT用户激增与OpenAI收入飙升

OpenAI旗下的ChatGPT持续在全球范围内引领AI应用的热潮。数据显示,ChatGPT的周活跃用户已达到惊人的7亿,同比增长超过四倍,这不仅是用户基数的指数级增长,更是AI产品向大众普及的标志。伴随用户增长,OpenAI的年化收入也达到了120亿美元,远超市场预期,显示了其强大的商业变现能力。尽管面临来自谷歌等巨头的激烈竞争,OpenAI通过不断的产品优化,如新增休息提醒功能,不仅提升了用户体验,也体现了对用户健康的关注。有传闻称GPT-5即将发布,这无疑将进一步巩固OpenAI在生成式AI领域的领先地位,并持续推动整个AI产业的蓬勃发展。

总结:AI浪潮下的技术与应用双重奏

综观近期AI领域的一系列进展,我们可以清晰地看到技术创新与应用落地的双向奔赴。从高效能、多模态大模型的涌现,到为特定行业和人群设计的智能化工具,再到机器人感知与协作能力的显著提升,人工智能正从多个维度深刻影响着社会与经济。这些进步不仅体现在算法和模型架构的革新上,更体现在将复杂技术转化为可触及、可实用的产品上。未来,随着模型规模的持续扩大、多模态能力的深度融合以及AI与实体世界的进一步交互,人工智能将开启更多未知的可能性,驱动新一轮的生产力革命,构建一个更加智能、高效且富有创造力的未来世界。然而,伴随而来的伦理、安全与社会影响等问题,也需要全行业共同面对并寻求可持续的解决方案,以确保AI技术的健康发展。