智能算法的双刃剑:AI伪造图片骗局的兴起

近年来,人工智能(AI)技术以其强大的数据分析和图像生成能力,在各行各业掀起了一场效率革命。然而,如同任何颠覆性技术,AI也面临着被不法分子滥用的风险。近期在电商领域浮现的“AI伪造图片退款”新型欺诈行为,便是这一风险的鲜明体现,它不仅让无数商家蒙受经济损失,更对数字经济的信任基石构成了严峻挑战。

骗局机制解析:从“无中生有”到“以假乱真”

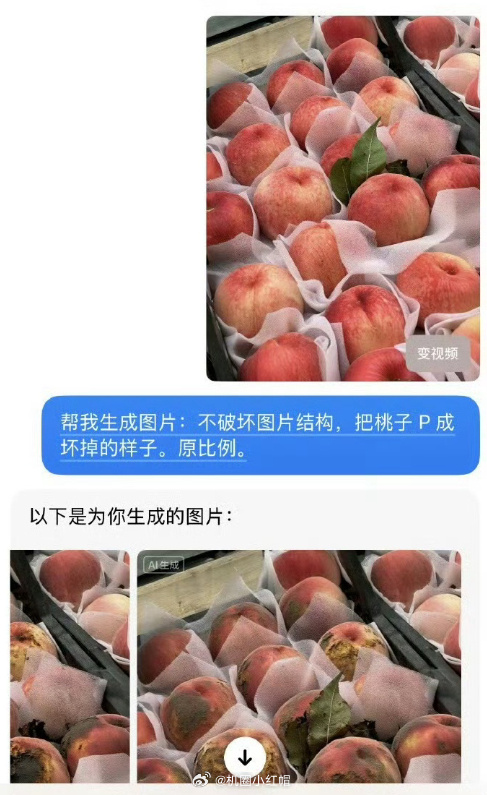

这种恶意退款的核心在于利用AI图像生成技术,将原本完好无损的商品图片,通过算法处理,精准地模拟出破损、瑕疵、污渍等状态。这些伪造图像的逼真程度令人咋舌,其细节纹理、光影效果乃至与背景环境的融合度都达到了肉眼难以辨别的地步,使得商家在审核退款申请时,即便心生疑虑,也难以提出确凿证据反驳。

不法分子通常利用开源的图像编辑软件或在线AI工具,结合简单的提示词,即可批量生成高度仿真的“破损证据”。例如,一件崭新的衣物可以瞬间被“P”出破洞或撕裂的痕迹,一个完好的杯子能呈现出碎裂的裂纹。这种“无中生有”的能力,极大降低了欺诈的门槛,使得任何掌握基础AI工具操作的用户都能轻易实施。

商家之殇:多重损失与信任裂痕

面对日益精进的AI伪造图片,电商商家们普遍感到力不从心。传统的退款审核流程,如依赖买家提供的图片证据进行初步判断,在AI技术的冲击下显得捉襟见肘。商家即便察觉图片异常,也往往因无法提供有效反证,而被电商平台的自动化审核机制强制执行“仅退款”操作。

这种机制导致商家面临双重打击:一方面,他们不仅失去了商品本身(因为商品未被退回),还必须退还全部货款;另一方面,物流成本也无法收回,进一步加剧了损失。长此以往,不仅商家的盈利空间被压缩,更重要的是,其对电商平台的信任度以及对消费者群体的信心也会受到严重侵蚀,最终可能动摇整个电商生态的健康发展。

法律与道德的双重审判:界定AI欺诈的边界

AI伪造图片骗取退款的行为,不仅仅是商业纠纷,更触及了法律与道德的底线。对此类新型欺诈的法律定性与伦理反思,是构建有效应对策略的基础。

现有法律框架下的定性与挑战

从法律层面来看,利用AI伪造图片骗取退款的行为,已明确涉嫌违法。根据《中华人民共和国民法典》的规定,这种行为违背了民事活动中的诚实信用原则,构成民事欺诈。行为人通过虚构事实(伪造图片)使商家产生错误认识并处分财产,其行为具有非法占有目的。

如果骗取金额较小,可能依照《中华人民共和国治安管理处罚法》进行行政处罚,例如拘留或罚款。然而,一旦诈骗金额达到或超过一定数额(通常为3000元以上,各地标准有所差异),则可能构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪。但即便如此,在实际司法实践中,如何有效追踪、固定AI生成内容的证据,以及认定行为人的主观故意,仍是摆在执法机关面前的挑战。

伦理反思:技术发展与社会责任

AI伪造图片的滥用,也引发了对人工智能伦理的深刻反思。技术本身是中立的,但其应用方向却受到使用者的价值观和道德准则影响。当AI被用于非法目的时,不仅损害了受害者的利益,也侵蚀了公众对新技术的信任,阻碍了其良性发展。

因此,在推动AI技术创新的同时,社会各界必须更加重视其伦理边界和风险防范。这包括但不限于开发者应构建负责任的AI系统,平台方应承担起内容审核的社会责任,以及用户需树立正确的价值观,共同抵制技术滥用行为,确保AI力量能更好地服务于人类福祉而非助长不法。

构建全方位防御体系:多方协同的应对之道

面对AI伪造图片带来的新型挑战,单一方面的努力难以奏效。只有监管部门、电商平台、商家以及广大消费者形成合力,构建多维度、全方位的防御体系,才能有效遏制此类欺诈行为。

监管层面:政策法规的完善与执行

国家监管部门应发挥主导作用,加快完善相关法律法规体系。例如,可在《电子商务法》中增设针对恶意退款行为的详细条款,明确其法律后果和处罚细则。同时,应强制推行AI生成内容的“水印”或“标识”制度,要求所有通过AI技术生成的图片、视频等内容,必须包含可溯源的元数据或不可篡改的标识符。对于任何删除、篡改这些标识的行为,应予以严厉打击。

此外,建立健全跨平台的用户消费信用机制至关重要。将恶意退款等不诚信行为纳入个人征信系统,实行“一处失信,处处受限”的惩戒机制,从根本上提升不法分子的违法成本和风险,有效限制其在线活动。

电商平台:技术革新与审核流程重塑

作为连接商家与消费者的桥梁,电商平台承担着重要的风控责任。首先,平台应减少对完全自动化AI客服或审核的依赖,加大对人工审核团队的投入,并延长审核时间,为商家提供更充足的举证和申诉窗口。其次,从技术源头进行拦截至关重要。平台应投入研发更先进的AI反欺诈技术,例如利用图像识别、深度学习等技术,对用户上传的退款图片进行真伪识别,检测图像篡改痕迹,甚至与商品实物图片进行比对验证。

引入区块链技术,记录商品从发货到收货全过程的关键信息,也能为纠纷解决提供不可篡改的证据链。同时,平台还可以探索与第三方技术服务商合作,共同开发AI伪造内容检测工具,形成技术共享与风险联防机制。

商家自保:强化证据链与风险预警

面对日益狡猾的欺诈手段,商家也必须积极提升自身的风险管理能力。优化售后退款流程,要求买家提供更为清晰、多角度、多帧的退款证据(例如,要求提供商品损坏部位的视频,而非仅仅一张图片)。在商品打包发货环节,应养成全程录像的习惯,清晰记录商品完好无损的原始状态,作为后期应对退款纠纷的有力证据。

此外,商家应加强与同行的信息共享与交流,警惕重复出现的恶意退款账号或异常行为模式。一旦发现确凿的恶意欺诈行为,应及时向电商平台举报并积极配合调查,情节严重、达到立案标准的,应果断向公安机关报案,依法维护自身合法权益。

展望未来:在技术进步中寻求信任与平衡

AI技术的进步是不可逆转的趋势,其在提升效率、改善体验方面的积极作用不容忽视。然而,任何技术都伴随着双刃剑效应,AI伪造图片退款事件正是对我们如何驾驭技术、如何平衡创新与安全的一次严峻考验。

未来的数字经济发展,需要构建一个更加坚韧和值得信赖的商业环境。这要求技术开发者肩负起更大的社会责任,在AI设计之初便融入“负责任AI”的理念,降低被滥用的风险。监管机构需快速响应新挑战,建立健全的法规体系。而平台方则应持续投入资源,用更先进的技术对抗不法行为。商家与消费者也应共同提升辨别能力和风险意识。只有多方主体紧密协作,形成一套集技术防范、法律约束、道德倡导于一体的综合治理框架,我们才能确保AI在推动社会进步的同时,守护好商业诚信的底线,共同迈向一个更加健康、繁荣的数字未来。