核反应堆的基石:石墨材料的挑战与突破

石墨,作为全球许多现有核反应堆以及下一代设计(如熔盐堆和高温气冷堆)中的关键结构组件,其性能直接关系到核能的安全性与经济性。然而,这种看似简单的碳基材料,在长期辐射环境下会经历复杂的体积变化,先是致密化,随后膨胀并可能开裂,其背后的微观机制一直是核材料科学领域的一大挑战。理解并预测这些变化,对于确保核反应堆的安全运行和延长其服役寿命至关重要。

近期,一项由麻省理工学院(MIT)研究团队与多方合作者共同完成的突破性研究,揭示了核石墨孔隙尺寸分布与其在辐射下行为之间前所未有的关联。这一发现为开发更精确、更高效的核石墨寿命预测方法提供了新的方向,有望替代目前耗时且具破坏性的传统测试手段。

探秘石墨的微观世界:孔隙结构的关键作用

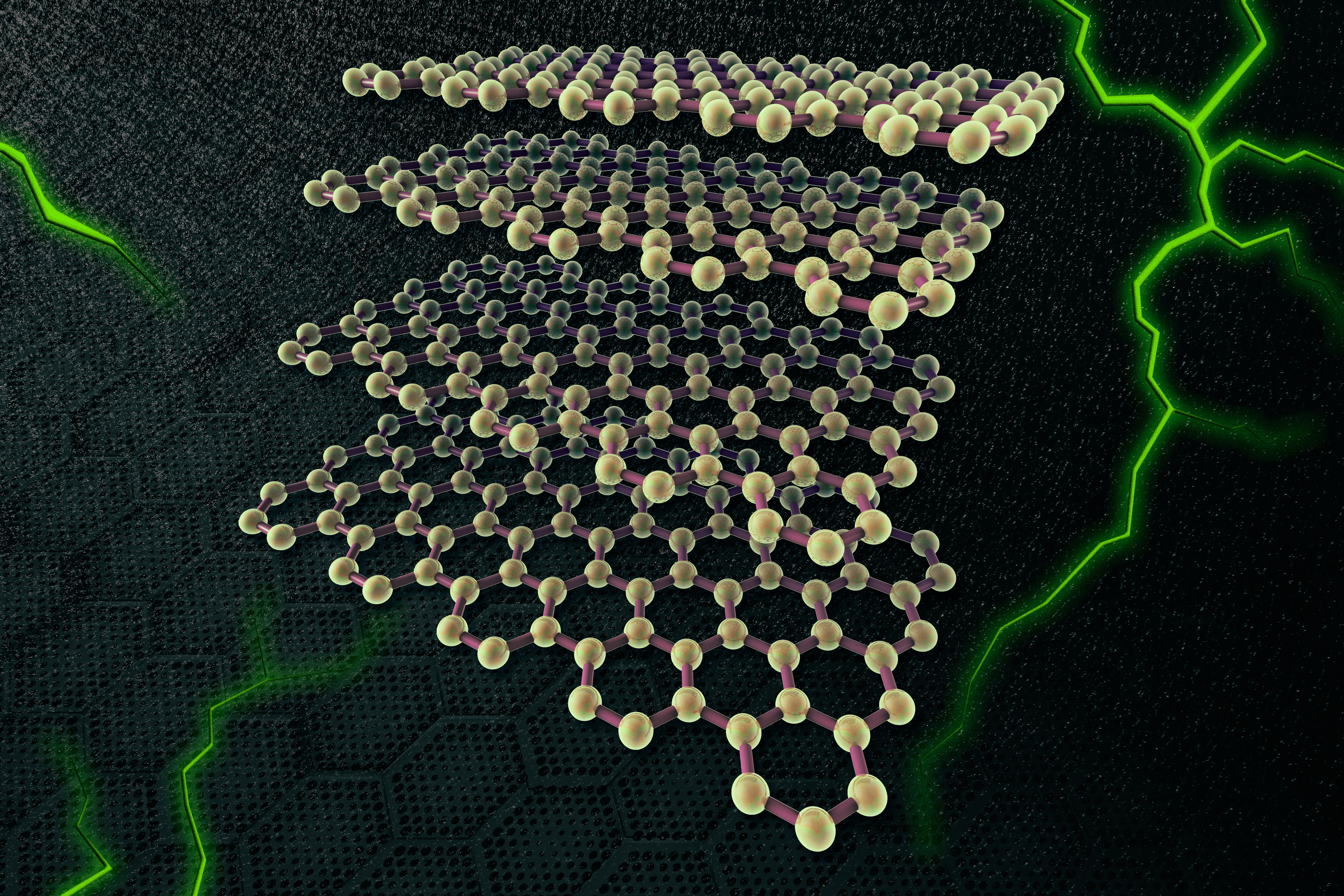

石墨之所以被广泛应用于核反应堆,不仅因为它是一种优良的中子慢化剂,能有效减速裂变中释放的快中子,使其更容易引发新的裂变,从而维持链式反应;更在于其相对成熟的生产工艺和稳定的物理化学性质。然而,石墨并非简单的均质材料。正如研究人员所指出的,它可被视为一种“复合材料”,包含高结晶度的“填料颗粒”、低结晶度的“粘合剂基体”,以及横跨纳米到微米尺度的复杂孔隙网络。这些孔隙的存在,使得石墨的结构呈现出独特的分形特征——即在不同尺度下展现出相似的几何形态,这无疑增加了预测其辐射响应的复杂性。

传统观念认为,辐射会导致石墨体积先收缩(致密化,可达10%),再膨胀直至失效。这种体积波动与材料内部孔隙率和晶格应力的变化密切相关。尽管科学家们对石墨的研究已持续数十年,但由于其结构的高度复杂性,通过纯粹的计算机模拟来精确预测其辐射行为几乎是不可能的任务,这使得实验验证变得尤为重要。

突破性发现:辐射诱导的孔隙“自恢复”现象

为了深入理解石墨在辐射下的行为,研究团队对具有20年历史的G347A级辐照石墨样品进行了细致分析。他们采用了一种先进的非破坏性技术——X射线散射,这项技术能够通过分析X射线束的散射强度来解析材料的内部结构,特别是孔隙的尺寸分布和表面积,即材料的“分形维度”。

研究结果令人震惊。当石墨首次暴露于辐射时,其内部孔隙确实如预期般被填充,导致材料致密化。然而,随着辐射剂量的持续累积,孔隙的尺寸分布竟然开始“逆转”!这表明石墨似乎进入了一个类似“退火”的“自恢复”过程,在此过程中,一些旧的孔隙可能平滑并扩大,甚至形成新的孔隙。这种出乎意料的孔隙结构变化与材料的整体体积变化趋势高度吻合。

这一发现意义重大。它不仅揭示了辐照石墨孔隙尺寸分布与体积变化之间的强关联性,更重要的是,它为理解材料在辐射损伤下的失效机制提供了新的视角。这种“自恢复”现象挑战了我们对辐射损伤是单向累积过程的传统认知,预示着材料内部可能存在某种动态的重构机制,试图缓解累积的应力。

从基础研究到工业应用:预测失效的新路径

研究团队进一步推测,通过深入分析孔隙尺寸分布与材料失效概率之间的关系,或许可以运用统计学方法,例如已被广泛应用于陶瓷和多孔金属合金失效预测的“威布尔分布”(Weibull Distribution),来预测辐照石墨的服役寿命。这无疑将是核工业的一项重大进步,能够以更低的成本和更高的精度评估关键组件的健康状况。

此外,这项研究还有助于我们重新审视辐射致密化和膨胀的普遍机制。研究人员借用了一个生动的类比来解释石墨的致密化和膨胀过程:如同将大块沙子或糖压碎成更小的颗粒时会发生致密化。对于核石墨而言,中子带来的能量就像这种“压碎力”,使大孔隙被更小的“破碎”颗粒填充,导致致密化。然而,持续的能量输入和“搅动”又会产生更多孔隙,从而导致石墨再次膨胀。尽管这是一个简化模型,但它为理解材料在复杂辐射场中的动态行为提供了直观的思路。

总而言之,这项研究是推动未来核反应堆石墨生产和应用的重要一步。长期以来,虽然我们对石墨积累了丰富的经验直觉,但在核反应堆这种高安全要求的环境中,任何细节都至关重要。未来的核能工程师需要精确的量化数据,例如热导率如何变化、裂纹和体积变化将达到何种程度。这项工作正朝着提供这些关键数据迈进,从而确保下一代核反应堆的设计更安全、运行更可靠,为人类可持续发展提供清洁高效的能源支持。