人工智能推理能力的深层审视:大模型“思考”的边界与挑战

近年来,大型语言模型(LLMs)在处理复杂问题时所展现出的“链式思考”(Chain-of-Thought, CoT)能力,被广泛视为人工智能迈向类人推理的重要里程碑。这种多步骤的逻辑推导过程,在许多任务中确实显著提升了模型的表现。然而,伴随其快速发展,一系列深入研究也开始审视这些模型是否真正具备了通用的逻辑理解能力,抑或只是在模拟推理的表面文本模式。这种对现有认知的挑战,促使我们重新思考LLMs的内在运作机制及其在实际应用中的局限性。

亚利桑那州立大学研究团队近期发布的一项预印本研究,对这一争议提供了有力的视角。他们指出,现有成果表明LLMs并非是“有原则的推理者”,而更像是“推理式文本的复杂模拟器”。为了系统性验证这一点,研究人员构建了一个受控的LLM实验环境,旨在量化链式思考模型在面对“域外”(out of domain)逻辑问题时的表现。这些问题特意设计成与模型训练数据中的特定逻辑模式不符,以此来测试其真正的泛化能力。

该研究的核心发现令人深思:链式思考模型看似巨大的性能飞跃,在本质上可能是一种“脆弱的幻象”,即使在面对中等程度的数据分布偏移时,其表现也会变得“脆弱且容易失败”。报告明确指出:“与展示对文本的真正理解不同,任务转换下的CoT推理似乎更多地反映了训练过程中所学习模式的简单复制。”这揭示了当前LLMs在抽象推理层面存在的根本性缺陷,即它们善于模仿而非创造。

DataAlchemy实验:揭示泛化之殇

为了客观且可量化地评估LLM的通用推理能力,研究团队精心设计了一个名为DataAlchemy的受控训练环境。这个环境允许他们构建小型模型,并利用极简的文本转换示例进行训练,例如ROT密码(一种简单的字母替换密码)和循环移位(将字符串中的字符循环移动指定位数)。这些模型随后会接受额外的训练,学习这两种函数以不同顺序和组合进行操作的模式。

实验设计巧妙之处在于其测试任务的多样性。部分测试用例与训练数据中的函数模式精确匹配或高度相似,而另一些则要求执行的功能组合是训练数据中部分或完全“域外”的。例如,一个在两个循环移位转换上训练的模型,可能会被要求执行包含两个ROT移位的新颖转换,尽管它仅对单个移位操作有基础认知。最终答案和推理步骤通过BLEU分数和Levenshtein距离等客观指标进行衡量,以确保准确性评估的严谨性。

结果印证了研究人员的假设:当被要求泛化训练数据中未直接演示的新颖转换集时,这些基础模型的性能开始“灾难性地”下降。令人担忧的是,模型虽然经常尝试基于训练数据中的相似模式来泛化新的逻辑规则,但这却常常导致模型“铺设了正确的推理路径,但得出了错误的答案”。在另一些情况下,LLM有时会偶然得出正确答案,但却伴随着“不忠实的推理路径”,其推导过程在逻辑上并不可信。这突出表明,模型输出的“流畅性”并不等同于其内在逻辑的“健壮性”。

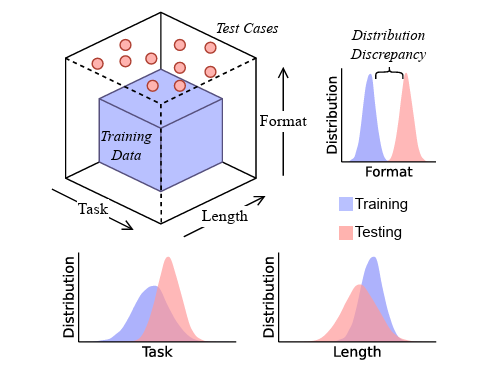

_图:研究人员使用了在任务类型、格式和长度上均超出LLM训练数据范围的测试用例,以更全面地评估模型的泛化能力。

_图:研究人员使用了在任务类型、格式和长度上均超出LLM训练数据范围的测试用例,以更全面地评估模型的泛化能力。

长度与格式偏差:性能劣化加速器

研究人员进一步探究了输入文本字符串长度、以及所需函数链长度与训练数据不符时对模型性能的影响。他们发现,无论是输入文本略短或略长于训练数据,还是任务所需的逻辑步骤链长度发生变化,模型的准确性都会“随着差异的增加而恶化”,这明确“表明了模型泛化能力的失败”。这意味着,即使是微小的、模型不熟悉的长度或结构变化,也足以破坏其看似强大的推理表现。

更令人警惕的是,测试任务格式上与模型不熟悉的细微差异(例如,引入训练数据中未出现的字母或符号),同样导致了模型性能的“急剧下降”,并“影响了模型响应的正确性”。这一发现强烈暗示,LLMs在很大程度上是其训练数据模式的忠实复刻者,其对输入的敏感度极高,一旦遇到训练分布之外的任何异常,其“推理”能力便会迅速瓦解。这种脆弱性,对于追求通用人工智能的长期目标而言,无疑是一个需要正视的关键挑战。

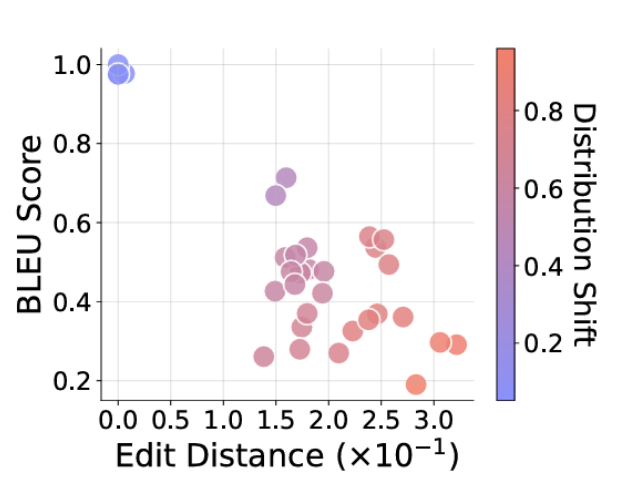

_图:随着请求任务与训练分布的距离增加(红色点更深),模型提供的答案与期望答案的偏差也越大(图表右下角)。

_图:随着请求任务与训练分布的距离增加(红色点更深),模型提供的答案与期望答案的偏差也越大(图表右下角)。

“流畅的胡言乱语”:虚假可靠性的警示

尽管通过监督微调(SFT)引入少量相关数据通常能显著改善模型在这种“域外”任务中的表现,但研究人员明确指出,这种“修补”方法不应被误认为是实现了真正的泛化。他们强调:“依靠SFT来修复每一次‘域外’的失败是一种不可持续且被动的策略,它未能解决核心问题:模型缺乏抽象推理能力。”这种观点深刻揭示了当前AI优化路径的局限性,即治标不治本。

研究人员总结道,链式思考模型并非展现了通用逻辑推理能力,而是一种“复杂的结构化模式匹配”形式。当模型被稍微推离其训练数据分布时,其性能就会“显著下降”。更糟糕的是,这些模型生成“流畅的胡言乱语”的能力,会创造出一种“虚假的可靠性光环”,这种光环在经过仔细审计后便会不攻自破。用户往往容易被模型表面上的连贯性和语法正确性所迷惑,从而高估其内容的真实逻辑严谨性。

高风险领域的应用隐忧与未来展望

鉴于上述发现,研究人员强烈警告,在“医学、金融或法律分析等高风险领域”中,切勿将“链式思考”风格的输出等同于人类思维。在这些领域,错误的推理可能导致灾难性的后果,而LLMs当前表现出的脆弱性使其不适合独立承担关键决策。当前的测试和基准应优先考虑那些不属于任何训练集范围的任务,以深入探查这类错误,从而更真实地评估模型的稳健性。

展望未来,人工智能模型需要超越“表层模式识别”,以展现“更深层次的推理能力”。这意味着未来的研究方向应着重于赋予模型真正的逻辑结构理解、因果关系推断以及抽象概念泛化的能力,而不仅仅是学习并复制海量数据中的模式。这将是一个漫长而复杂的研发过程,需要跨学科的深度融合与创新,才能真正迈向构建具备真正智能的AI系统。

结论性思考:迈向真正理解之路

大型语言模型在模拟人类语言和部分推理任务上取得了令人瞩目的成就,它们无疑是人工智能领域的一项伟大进步。然而,最新的研究提醒我们,其“模拟推理”能力的深层本质仍是基于模式匹配的。在脱离训练数据分布的情境下,其表现出的脆弱性,以及生成“流畅但逻辑不符”内容的倾向,对AI应用的可靠性和安全性提出了严峻挑战。这不仅仅是技术上的缺陷,更涉及对人工智能能力边界的深刻认知。因此,我们必须审慎评估其能力边界,尤其是在对准确性要求极高的关键领域。未来的AI发展,需要将重心从单纯的规模扩张转向对模型内在认知机制的深刻理解,致力于构建能够真正理解世界、进行稳健推理的智能系统,而非仅仅是表面上的语言大师。唯有如此,我们才能确保AI技术在实际应用中真正赋能人类社会,而非带来潜在的风险。