可重构超材料天线:自适应通信与智能传感的变革

传统的固定式天线在性能上存在固有局限性,其频率范围和辐射特性一旦制造完成便难以更改,这限制了它们在日益复杂和动态的应用场景中的适应能力。面对这一挑战,麻省理工学院的研究人员开发出一种创新型的可重构天线,它能够通过改变自身的物理形态,如拉伸、弯曲或压缩,实现频率范围的动态调整。这种设计不仅极大地拓宽了天线的工作频段,还减少了对多个独立天线的需求,为无线通信和传感技术带来了前所未有的灵活性。

超材料赋能动态变形

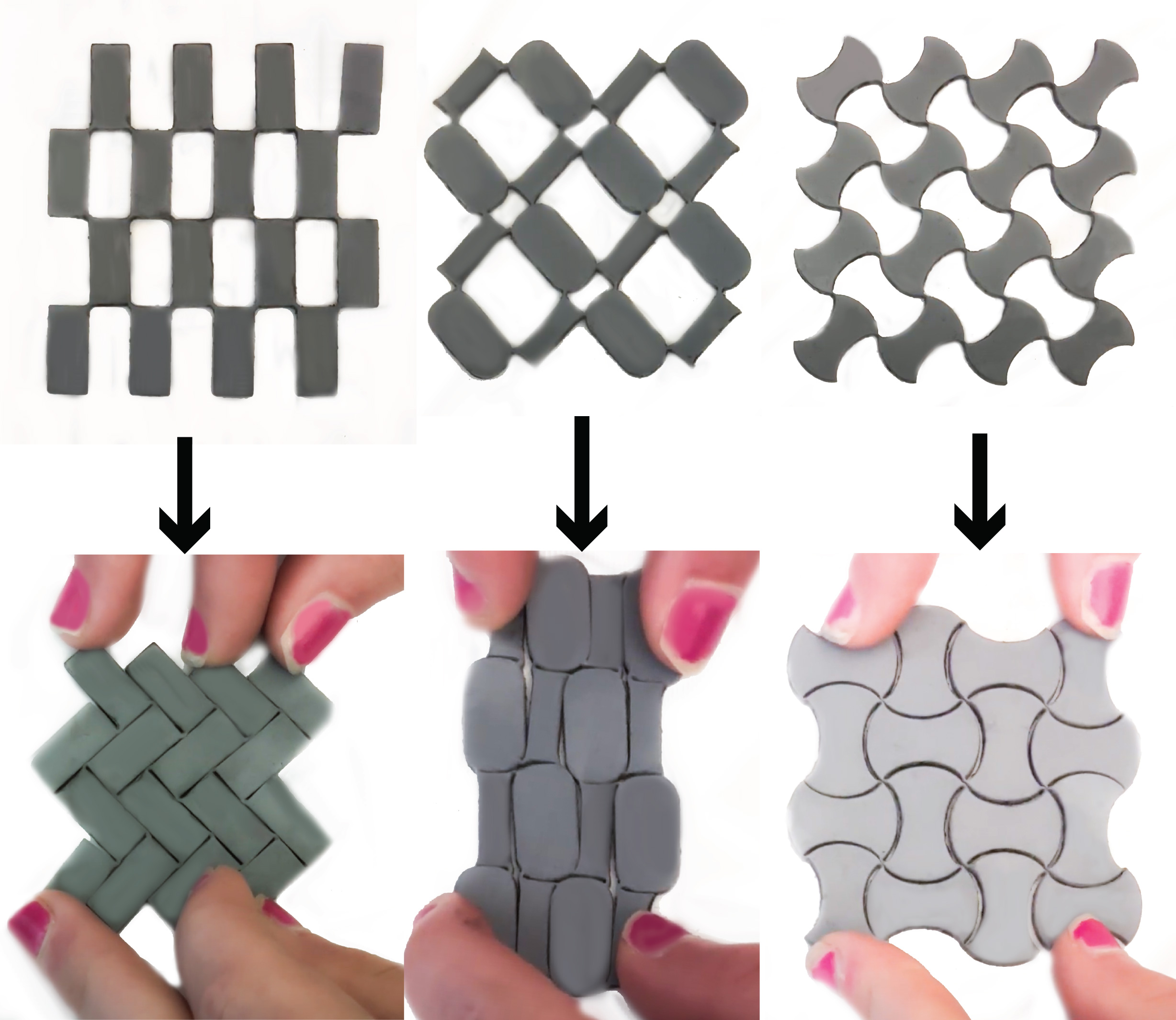

与我们熟悉的金属杆状天线不同,这项突破性研究的核心在于采用了“超材料”(metamaterials)。超材料是一种经过特殊工程设计的材料,其宏观特性,如刚度和强度,并非源于材料本身的化学组成,而是由其内部的几何结构决定。通过精心排列的单元结构,超材料能够被“编程”以展现出独特的机械行为,例如在受到外部作用时发生可预测的变形。

正是这种独特的几何构造和可变形性,使得超材料能够作为天线基底,实现辐射属性的无缝变化。通过对超材料结构的拉伸、弯曲或压缩,天线的共振频率——即天线工作效率最高的频率——能够发生显著且可逆的位移。这种几何形态与射频特性之间的直接耦合,是实现可重构天线功能性调整的关键所在。该方法的引入,使得我们能够从单一结构中获取不同的天线状态,从而有效简化了传统机械系统的复杂性。

传感新范式:形变即感知

除了传统的信号接收与辐射功能,这项研究还深入探讨了天线作为传感器的潜力。研究团队发现,天线共振频率的微小变化可以被精确捕捉,并转化为有意义的感知数据。例如,当超材料天线集成到可穿戴设备中时,其形状的细微变化(如人体胸部的扩张与收缩)可以被实时监测,从而实现对呼吸频率等生理指标的非侵入式跟踪。这种“形变即感知”的范式,为交互设计和生物医学传感开辟了新的途径。

结构设计与制造工艺

这款被称为“元天线”(meta-antenna)的设备,其基本构造由三层组成:中间的介电层夹在两层导电层之间。制造过程首先利用激光切割技术从橡胶片中精确地切出介电层,随后通过导电喷漆在介电层表面形成一个谐振的“贴片天线”。

在研发过程中,研究人员面临的主要挑战是如何确保导电材料在天线大幅度变形时仍能保持其完整性。经过反复试验,他们发现通过在结构表面涂覆一层柔性丙烯酸漆,可以有效保护连接铰链,防止其过早断裂,从而显著提升了天线的耐用性和可靠性。这种创新的保护策略确保了天线在经历多次形变后依然能够稳定工作,为其实际应用奠定了基础。

定制化设计工具:加速创新进程

为了进一步推动超材料天线的应用,研究团队开发了一款用户友好的设计工具。通过这个工具,用户能够根据特定的应用需求,自定义超材料天线的关键参数,包括天线贴片的尺寸、介电层的厚度以及超材料单元格的长宽比。该工具能够自动模拟天线的共振频率范围,为设计者提供直观的反馈,极大地简化了从概念到实际制造的流程。

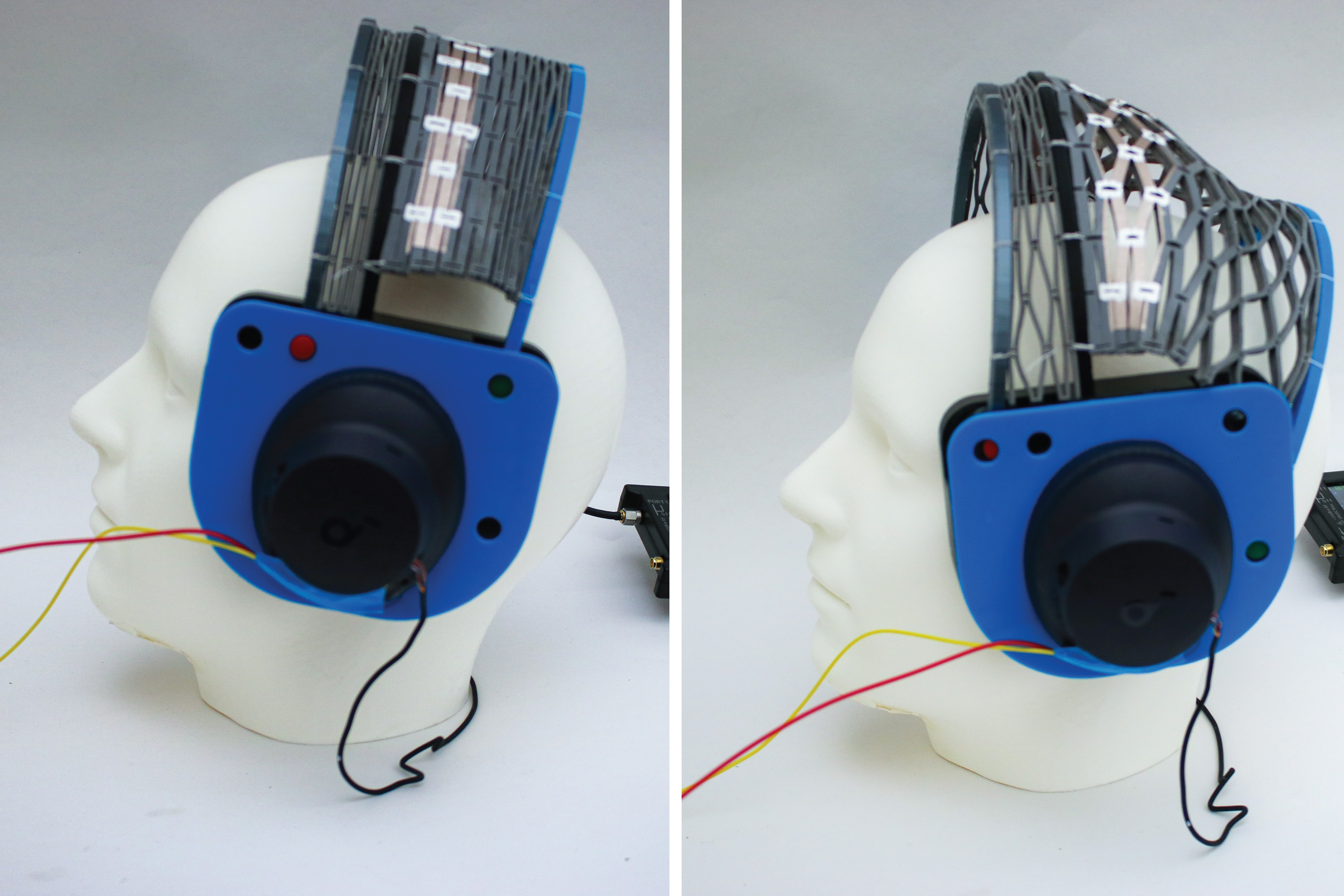

例如,在智能耳机原型中,当元天线扩张并弯曲时,共振频率会发生2.6%的偏移,从而实现耳机模式(如降噪与透明模式)的无缝切换。实验结果表明,这种超材料天线结构能够承受超过10,000次的压缩循环,充分验证了其卓越的耐用性。这种强大的定制能力和高可靠性,使得元天线在消费电子、医疗健康等多个领域展现出巨大的应用潜力。

广泛应用前景与未来展望

元天线的灵活性和可定制性使其能够被集成到各种智能设备中,从而实现前所未有的功能。例如,研究人员已将其成功应用于动态调节室内光照的智能窗帘,以及能够在不同模式间无缝切换的智能耳机。由于天线贴片可以图案化到任何表面,这项技术有望催生出更多复杂且功能强大的结构。

展望未来,研究团队计划进一步探索三维元天线的设计,以适应更广泛的应用场景。他们还致力于增强设计工具的功能性,提高超材料结构的耐用性和柔韧性,尝试更多对称的超材料图案,并进一步简化制造流程中的手动步骤。这些持续的创新将推动可重构超材料天线在非侵入式生物医学传感、温度监测智能纺织品以及下一代无线通信网络等领域发挥关键作用,开启一个自适应、智能感知的全新时代。