在内容创作领域,一场由人工智能引发的革命正在悄然改变着创作者与工具的关系。当剪映将Slogan升级为「All in AI, All in one」时,一个我们过去习以为常的创作关系正在被彻底改写。创作者们发现,自己不再仅仅是工具的使用者,而是开始与AI形成一种类似「双人舞」的协作关系。

从「敬而远之」到「不可或缺」:创作者的AI认知转变

「江问渔」团队的摄影兼剪辑师小宝的经历,生动地展示了专业创作者对AI态度的180度转变。2023年,当团队提出复杂的特效需求时,他的第一反应往往是「做不了,直接发吧」。这代表了当时许多专业创作者的普遍心态:AI生成的效果实用性远不如自己硬着头皮边学边做来得可靠。

转折点源于一次「意外救场」。在剪辑一个商业广告时,一条完美的背景音乐在情绪节点上总是无法与画面严丝合缝,让他几乎陷入死胡同。在同事建议下,他尝试使用剪映的「AI乐器分离」功能,AI瞬间将音乐拆分成了人声、钢琴、吉他等独立音轨,让他能够完全按照叙事情绪自由重组音乐。

「这是AI第一次向我展露出解决实际问题的锋芒,」小宝回忆道,「真正让整个团队态度发生转变的,是一次不可能完成的工期。」在为抖音制作五四青年节特辑时,脚本里充满了「山火」、「悬崖爆炸」等高难度特效镜头。团队决定全面拥抱AI,拍摄第一天就在酒店里用AI进行合成测试,效果远超预期。

「从那一刻起,我意识到:说不定AI不是来抢饭碗的,而是来帮我补短板的。」小宝的心态彻底松动了。现在,「江问渔」团队的创作流程已被AI深度介入:创意阶段用AI生成场景概念图;拍摄时用手机现场测试AI效果快速判断方案可行性;后期由人力优化AI生成的画面细节。

小宝的经历很好地诠释了一个成熟创作者学会新舞步的过程,也体现了AI在创作领域的角色变迁——从最初的抗拒和不信任,到逐渐摸清对方的节奏和能力边界,最终发现AI不是来抢领舞位置的,而是来做最佳「舞伴」的。

从「散落珍珠」到「隐形流水线」:工具的自我革命

创作者态度的转变,根本上源于工具自身的进化。AI创作者AJ曾将过去的AI工具时代生动地比喻为「点时代」——自动抠图、语音合成、AI配乐等技术如同散落在各处的珍珠,创作者必须扮演「串珠人」,在十几个不同软件间来回折腾。「用AI省下的时间,全都耗在了工具切换上。」

而现在,行业正迈入一个「链时代」。剪映构建了一条「端到端」的AI创作管道,AI不再是一个个孤立的功能,而是像一条隐形的流水线,将创作的每一个环节都无缝地串联起来。

这种新的创作范式体现在三个方面:

从素材匹配到故事生成

剪映的「AI文字成片」早已不是简单的图片拼接。它通过内嵌强大的语言模型,能帮助用户将一个模糊的灵感孵化成带有分镜脚本的完整故事。借助先进的视频生成模型,甚至能实现电影级的「一镜到底」运镜效果,彻底告别了PPT式的生硬转场。

一站式的闭环体验

过去,创作者常常需要在其他软件里生成AI视频,再费力地导入剪映进行精修。如今,从灵感的火花,到素材的生成,再到轨道的精修和特效的合成,所有环节都可以在剪映这一个平台内丝滑地完成。

感官维度的全面AI化

在音频领域,AI配音的逼真度已足以挑战真人;AI音乐、AI音效以及最新的「改词翻唱」功能,让创作者在声音的世界里获得了前所未有的自由,很大程度上摆脱了版权的束缚。

当工具完成了从「点」到「链」的进化,AI便成为了那个藏在每一步创作背后的「默契搭档」。

放大器 vs. 均衡器:AI重塑下的创作生态

这个由AI驱动的新范式,究竟对谁最有利?它是在加剧头部创作者的优势,还是在为更多普通人打开机遇之门?答案或许是,两者皆是。

对于专业团队而言,AI是无可比拟的「放大器」。它让天马行空的想象力能够以极低的成本落地。「影视飓风」团队曾设想,未来AI或许能成为一位实时的「高光剪辑师」,自动分析多路直播信号和观众情绪,即时生成每日的精彩切片,极大地解放人类后期的生产力。「江问渔」团队也发现,有了AI的加持,编剧在创作时不再束手束脚,敢于在脚本里加入那些更能拉满情绪的高光特效镜头,从而不断拓宽内容的表达边界。

而对于更多新手和跨界创作者来说,AI则是一个强大的「均衡器」。它将技术实现的门槛降到了「地板」,却将创意表达的边界推向了「天空」。模板创作者小桃学姐并非专业出身,最初只会做一些简单的变速模板。当她敏锐地抓住AI功能上线的契机,在反复尝试了四十多次后,终于用AI生成了一款当时流行的3D卡通效果模板。这个模板最终获得了超过334万的使用量,也让她从一个普通的上班族,摇身一变成为了月收入稳定过万的「AI原生创作者」。

在小桃的身上,我们看到了新创作范式的雏形:创作者的核心工作已经转变为发现趋势、理解用户情绪,并利用AI工具将其快速转化为易于消费的「创意产品」。

小宝代表了存量创作者的「转型」,小桃学姐则代表了新一代的「AI原生」创作者。她们的核心能力,不再是 mastering 那些复杂的剪辑技巧,而是转变为对大众情绪的洞察力,以及将这种洞察「翻译」给AI舞伴的沟通能力。这是一种全新的、更依赖「巧劲」而非「蛮力」的创作范式。

AI与商业闭环:当「热爱」成为「事业」

过去半年,抖音上使用AI创作的稿件量增长了91%。面对这股浪潮,抖音携手即梦AI,面向创作者推出了「AI创作浪潮计划」,从创作工具、课程培训、行业资源到现金流量,全方位鼓励创作者借助AI实现创新。

剪映已经进行了一系列AI能力的全面升级。在「成片」环节,其经典的「文字成片」功能通过内嵌豆包、DeepSeek等大模型,已能根据用户灵感直接生成带分镜的文案。同时,借助自研的「Dreamontage」模型,AI能一站式生成画风统一的视频素材,并实现「一镜到底」的电影级运镜效果。

在轨道编辑中,AI也被深度集成,推出了仿真度极高的「AI配音3.0」、支持热歌改编的「改词翻唱」功能,以及能根据文案从海量素材中智能筛选镜头的「AI抽检」功能,极大地提升了创作效率。

此外,通过上线字节内部的Seedream 4.0 模型,剪映已成为一个强大的图片创作平台,能一键更换服装、生成商业海报,将创作边界从视频拓展至图像。

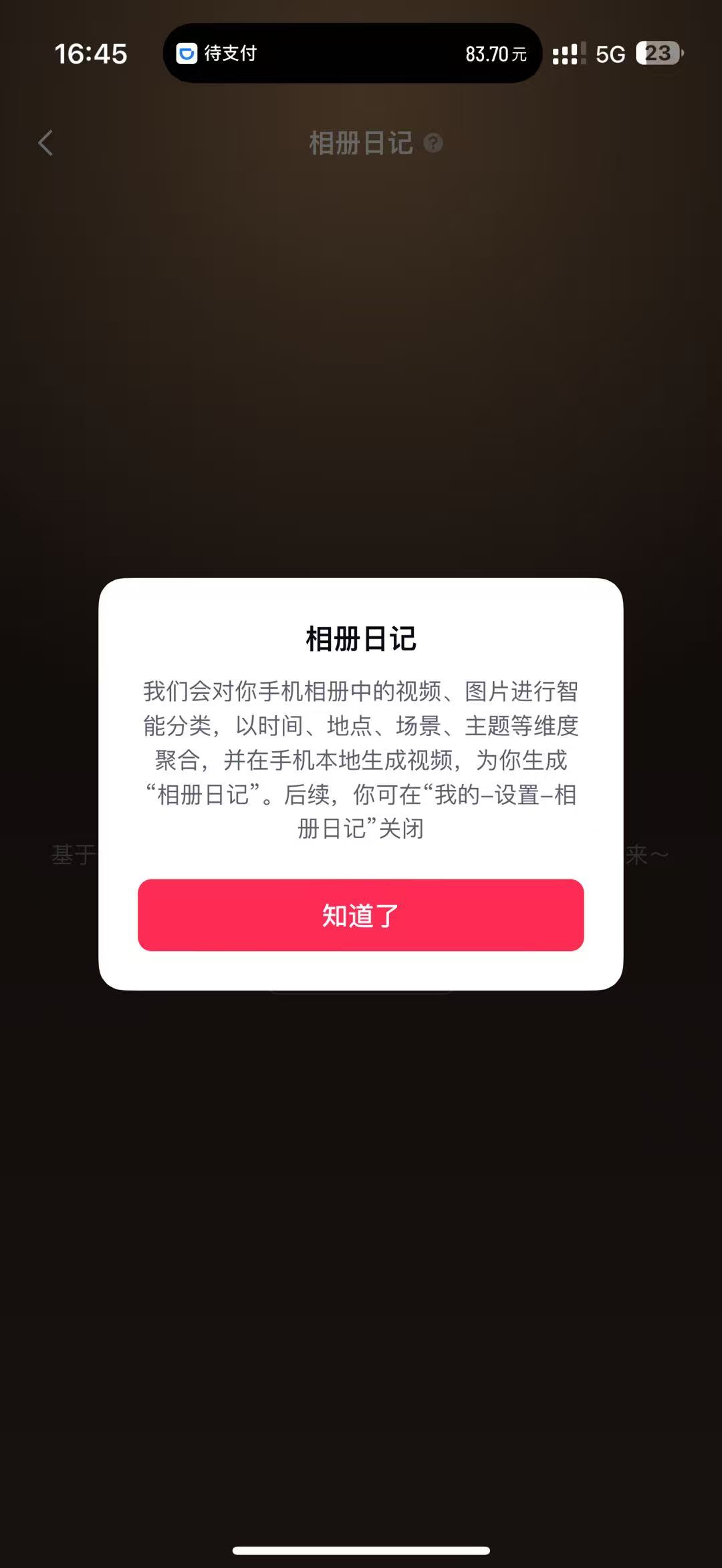

更进一步,剪映还正式发布了全新产品「剪小映」,探索AI创作的不同形态。这款AI智能成片产品主打「无需操作」,它能通过AI图像理解技术,自动分析用户手机相册,将生活素材智能地生成有故事、有亮点的视频。

从工具到伙伴:创作关系的本质变革

剪小映展现了一种全新的创作理念:它像一个极其勤奋且「自作主张」的伙伴,自动翻阅用户的记忆,把那些被遗忘的照片和视频串成一个个故事,配上音乐和特效。这种体验既有惊喜,也带来了一种隐约的不安——让一个AI工具随时读取、分辨、组合、剪辑个人数据,多少让人有点不放心。

不过,剪映实际上并不读取相册完整信息,而是只给AI上传本地分析的特征,也就是只进行分类-聚合-生成视频。无论如何,剪映的探索已超越传统剪辑工具的范畴,试图为用户提供一种全新的、被动式的自动化生活记录方式。

从工具到伙伴,技术上也许只是模型和算力的迭代,但产品哲学上,却是一次关于「亲密关系」的巨大考验。用户愿意交出多少信任,来换取多大程度的便利?这道题目前看起来还没有标准答案。

未来展望:解放创意,回归本源

在这场由AI掀起的创作革新里,我们可以看到一条清晰的路径:它始于个体创作者从怀疑到拥抱的心态转变,由工具平台从功能聚合到流程整合的自我进化所驱动,最终在一个更广阔的生态中,同时扮演着精英的「放大器」与大众的「均衡器」。

未来,AI将成为「懂你的共创伙伴」,能预判你的创作需求;成为「生态的连接器」,让你用一个工具就能完成所有事;最终成为「创意的催化剂」,让「千人千面」的个性化创作成为可能。

创作的本质,正在从「如何实现」的技术焦虑,回归到「表达什么」的创意本源。这场变革的核心,也许从来不是「工具取代人」,而是「工具解放人」——它解放了我们的双手,让我们能更专注于思考和感受。

未来,一个创作者的核心竞争力,或许将不再是熟练操作工具的能力,而是与一个强大的AI心意相通、共同完成一支精彩舞蹈的能力。你只需要想好这支舞想表达什么,剩下的,交给你的AI舞伴。