传统汽车跑在马路上,智能汽车跑在云上。

「如果自动驾驶不能Think Like Human(像人类一样思考),那它真的安全吗?」

2025年,智能汽车行业正经历一场深刻的变革。随着AI技术的飞速发展,自动驾驶技术正从过去的「模仿学习」阶段,迈向「自主思考」的新高度。这场变革不仅关乎技术路线的演进,更代表着主机厂与云厂商之间关系的重构——从简单的服务提供与购买,转向深度的'联合创始人'式合作。

智能驾驶的范式革命:从端到端到VLA

过去几年,特斯拉提出的「端到端」范式引领了智能驾驶研发从规则驱动向数据驱动的转变。这一技术变革大幅提高了开发效率,系统应对不同场景的泛化能力也得到了显著提升。

然而,关于端到端范式「天花板有限」的讨论也随之出现。根本原因在于,端到端系统就像一位经历过「题海」洗礼的学生,模仿学习能力很强,见过的题可以不出错,但一旦面对没有见过的「新题」(即行业常说的corner case),其自主解题能力就会受到严峻考验。

要达到L4甚至L5级别的完全自动驾驶,系统必须面对数不清的未被标记学习过的障碍物,以及无数未被定义过的场景。这要求智能驾驶必须实现真正的AI化——系统需要提升的是底层的「能力」,而非人工开发一个个具体的「功能」。

在这一背景下,VLA(Vision-Language-Action)技术路线开始受到行业广泛关注,有望成为新的技术共识。依托于GPT架构的VLA,参数量将大幅提升,这也对研发底座提出了更高要求:

首先,对算力的需求远高于上一代技术范式,既包括更大算力的车端算力,也包括云端的训练和推理需求。理想汽车自动驾驶研发高级副总裁郎咸朋形象地比喻:「在云端开发智能驾驶模式,就像在虚拟城市里开极品飞车,不仅车的推理需要算力,生成这座模拟城市也需要大量算力。」

其次,VLA中的「L」代表对物理世界的理解——可以简单理解为「基本智商」,例如看懂临时路牌、分辨潮汐车道、避让特种车辆等。这些与驾驶无关的常识能力,恰恰是当前语言大模型已经具备的。

因此,主机厂在研发VLA模型时,通常选择在行业领先的基座模型上进行蒸馏,而不需要从零开始重复造轮子,再做一个大语言模型。这种合作模式使得云厂商如阿里云不仅提供AI算力,更成为车企和科技公司解决问题的合作伙伴。

智能座舱:从「指令响应」到「主动服务」

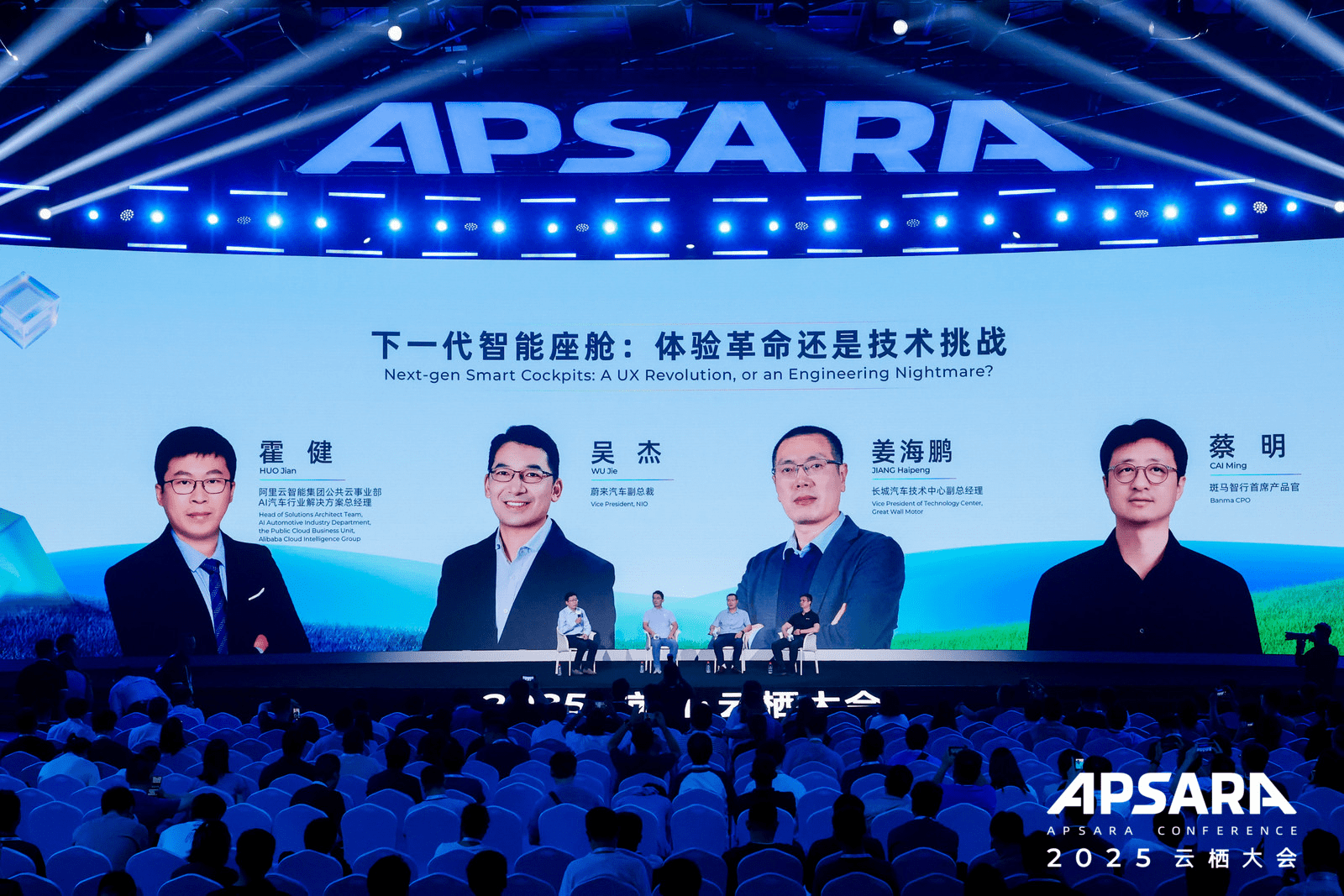

在汽车智能化进入深水区的当下,智能座舱正经历着从「指令响应」到「主动服务」的代际跨越。长城汽车技术中心副总经理姜海鹏指出:「座舱正经历着从基于规则到基于AI的重要转型,之前我们定义座舱是基于功能驱动性的,但未来的座舱一定是基于能力涌现性的。」

大模型以及大模型的端云协同技术成为这一变革的核心牵引力。在这种协同中,分工是关键。阿里云智能集团公共云事业部AI汽车行业解决方案总经理霍健举例说明:「当乘客说"我感觉有点冷",端云协同下新架构的智能座舱会先由车端确认调整温度的意图,然后云端进行记忆召回,找到"他"过去对温度的偏好,提供给车端结合车外温度、车内温度和温度偏好做执行。」

AI的核心能力分为思考、感知、记忆和执行等几个维度。云端在深度推理和思考方面具有优势,但随着端侧算力提升,本地完成思考任务的能力也在增强。感知主要由端侧承担,因为涉及声音、声纹、人脸识别及环境监测等敏感数据,需考虑安全与实时性。记忆功能需端云协同——短期记忆在端侧闭环处理,长期记忆经隐私处理后结构化上传至云端。

蔚来汽车副总裁吴杰表示:「从技术角度来看,针对不同的品牌和场景,我们都在探索不同的端云协同的黄金分割点。」

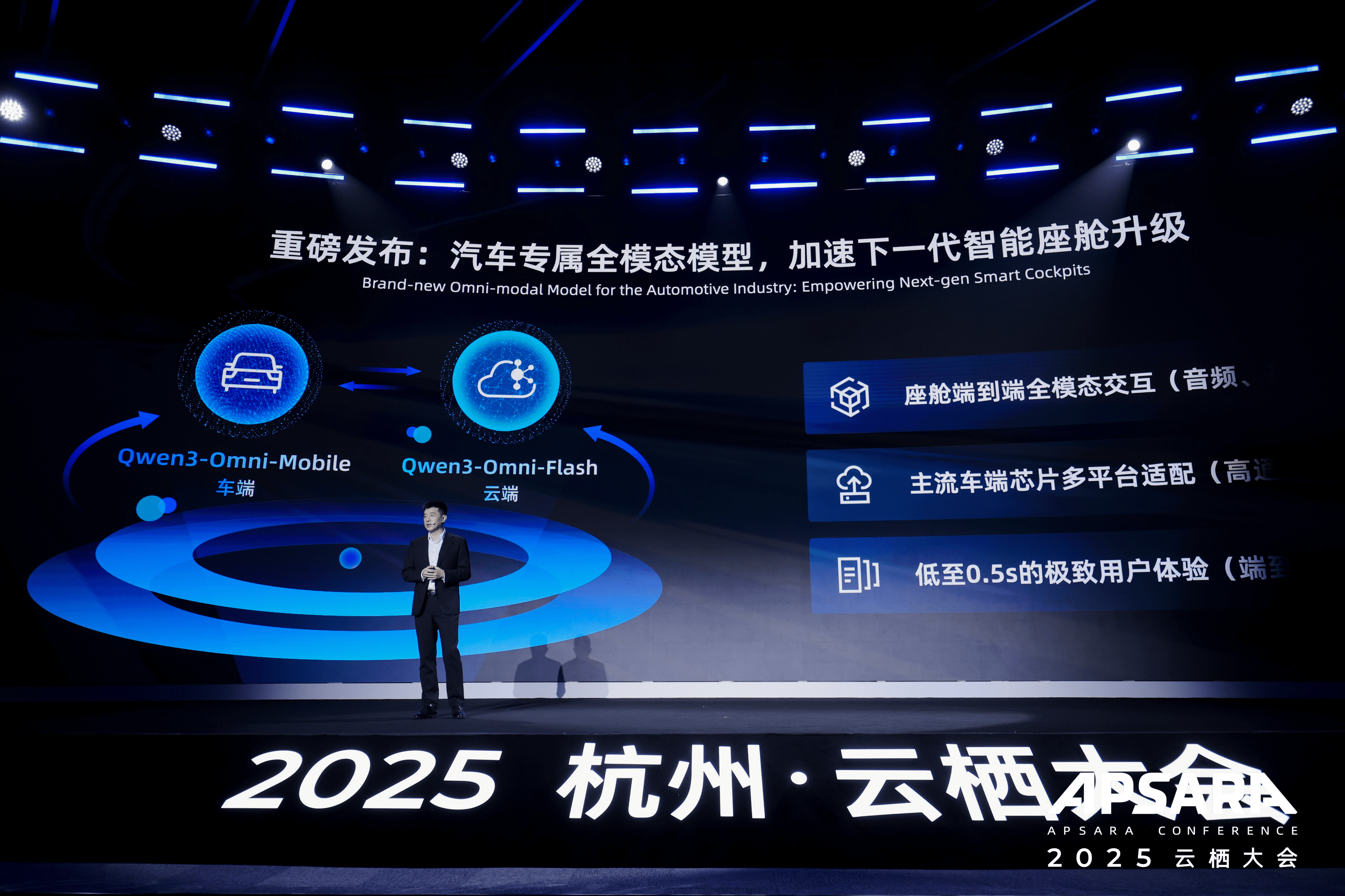

阿里云在2025云栖大会上首次公布了座舱领域车端与云端配套的全模态模型「Qwen3-Omni-Mobile」和「Qwen3-Omni-Flash」,具有三大特点:「端到端全模态的交互」、「主流芯片厂商全适配」、「0.5秒超低延时」。

这些新模型让智能座舱真正拥有了全模态的感知能力,使其不再只是一个听从明确指令的实习生,而是真正了解用户需求的贴身AI助理。这标志着智能座舱即将迈入「自主行动」新阶段——座舱能基于环境与乘员状态自主决策,而非依赖明确指令。

车企运营:从「数据能存」到「数据能懂」

除了在汽车产品上的自动驾驶和智能座舱研发外,现代车企在运营和管理体系上,也希望通过AI进行数字化转型之后的又一轮变革,实现「企业运营的自动驾驶」。

阿里云智能集团的公共云事业部AI汽车行业总经理李强曾表示:「过去的数字化解决了信息"能存"的问题,让车企流程的标准化和效率的提升;但系统并没有解决信息"能懂"的问题。所以企业过去的数字化转型,往往只能止步于八成,最后20%很难突破。」

传统数字化管理下,设备日志、客服录音、合同图片等数据,从企业技术层面来看隶属文字、语音、图片等不同模态,而在管理层面又存在「部门墙」这样的沟通问题,所以信息并没有做到极致的高效利用。

中国一汽的思路是从「能存」到「能懂」:从大模型中得到启发,把所有数据转换为「Token」,这样就可以把不同模态的内容映射到同一套Token空间里。这样,企业运行中的「上下文」就能变得丰富很多,管理企业的模型有了「长文本」的支持,自然也就更聪明了。

要实现这种以「理解」为基础的智能化管理,AI大模型是必需的基础设施。和自动驾驶一样,车企自研一套领先的基座模型不仅耗时耗力,也不是其业务重心。因此,寻求最强有力的技术合作伙伴成为行业共识。

在中国一汽和阿里云的合作中,阿里云负责提供通义基座大模型,并提供一些「定向能力支持」;而一汽集团则将过去在数字化转型中积累的高质量行业数据,为模型提供了最好的训练语料。

这种合作的成果体现为中国一汽发布的OpenMind智能体平台。在2025云栖大会的现场,中国一汽体系数字化部副总经理陈韵从差旅智能交互助手、辅材数据协同范式、薪酬发放数字员工3个场景,分享了OpenMind平台的具体应用效果。

在这些应用场景里,共性在于这套基于AI的平台可以通过「纵向」(从管理层直达每个车间)、「横向」(打破不同部门墙)、「时空」(融合企业过去的案例)三个维度获得更全局的视角。

在应用过程中,员工的工作重心也逐渐从执行好某一项具体业务,变为了做好「数据模型」,这不仅让中国一汽实现了提效,更是完成了企业运营范式上的一次彻底重塑,从依赖固定流程的刚性体系,迈向由数据驱动、智能体协同的柔性生态。

云厂商:从算力提供者到「共创伙伴」

数据显示,阿里云为国内智能驾驶行业提供了60%的AI算力;95%选择出海的车企都和阿里云有过合作关系;阿里云汽车行业公共云基础设施增速132%。这些数字背后,是AI和它背后的「云」基建正在像石油、电力那样,成为智能汽车时代必不可少的新基础设施。

从自动驾驶向「自主思考」跨越,到智能座舱从「指令响应」转向「主动服务」,再到车企运营实现从「数据能存」到「数据能懂」的突破,智能汽车的每一次进化,都深深扎根于AI与云基建的协同土壤。

云厂商不再是单纯的算力供给者,而是与主机厂并肩的「共创伙伴」,二者共同搭建的不仅是技术底座,更是重塑汽车智能生态的核心骨架。这种关系已经超越了传统的供应商与客户模式,更像是寻找「联合创始人」般的深度合作。

这种合作关系的核心在于优势互补:主机厂拥有深厚的行业知识、丰富的场景数据和业务理解;云厂商则提供强大的算力支持、先进的AI算法和成熟的云计算基础设施。双方共同投入资源,共同定义技术路线,共同解决行业难题,最终实现双赢。

未来展望:智能汽车的AI化之路

随着大模型技术的不断成熟和算力的持续提升,智能汽车的AI化进程将进一步加速。未来,我们可以预见以下发展趋势:

端云协同的深度融合:车端与云端的界限将更加模糊,计算任务将根据实时性、安全性、能耗等因素动态分配在端云之间,实现最优的资源利用和性能表现。

多模态能力的全面增强:视觉、语言、听觉等多模态信息的融合理解将成为标配,使智能汽车能够更全面地感知和理解周围环境及用户需求。

个性化体验的极致追求:基于用户行为数据和偏好学习的个性化服务将更加精准,从简单的设置记忆发展到主动预测和满足潜在需求。

安全冗余与可靠性的提升:随着自动驾驶级别的提升,系统的安全性和可靠性将成为重中之重,云端的仿真测试和验证将发挥更关键的作用。

车企运营的全链路智能化:从研发、生产到销售、服务的全价值链都将被AI赋能,实现真正的「企业运营自动驾驶」。

这场产业与技术的深度融合,正一步步将更安全、更智能的出行未来,从蓝图变为现实。在这个过程中,主机厂与云厂商的「联合创始人」式合作模式,将成为推动智能汽车行业持续创新的核心驱动力。