人工智能领域在2025年迎来了前所未有的技术爆发,多个突破性AI模型的发布与应用正深刻改变着我们的数字世界。从百度文心5.0的全模态能力,到可灵2.5Turbo的视频生成创新,再到微博VibeThinker-1.5B的小模型高效突破,这些技术进步正在重塑内容创作、交互体验和多模态应用的未来格局。本文将深入剖析这些前沿AI模型的技术特点、应用场景及行业影响,探讨它们如何推动人工智能向更高效、更精准、更具创造力的方向发展。

视频生成技术的革命性突破

可灵2.5Turbo模型的推出标志着AI视频生成技术进入了一个新阶段。该模型在动态效果、文本响应精度、风格保持能力以及整体美学效果方面均有显著提升,特别是其全新的"首尾帧"功能,使创作者能够更精准地控制视频的起点和终点状态,大大提升了AI视频生成的可控性和稳定性。

技术创新点解析

可灵2.5Turbo的核心创新在于其视频生成算法的优化。传统的AI视频生成模型往往难以保持视频中的人物一致性和场景连贯性,而可灵2.5Turbo通过改进的注意力机制和时序建模方法,有效解决了这一难题。其"首尾帧"功能允许用户指定视频开始和结束的关键帧,AI模型则能够根据这些约束生成中间过渡内容,大大提高了视频生成的可控性。

对于专业内容创作者而言,这一技术的意义非凡。无论是广告制作、影视特效还是短视频创作,AI视频生成工具正逐渐成为不可或缺的助手。可灵2.5Turbo的出现,使得创作者能够以更低的成本、更高的效率实现创意构想,同时保持作品的独特性和艺术性。

行业应用前景

视频生成技术的突破将对多个行业产生深远影响:

- 广告营销:品牌可以快速生成多样化的广告视频,针对不同平台和受众进行个性化定制。

- 影视制作:辅助特效制作、场景生成和动画制作,大幅缩短制作周期。

- 教育培训:创建生动的教学视频,使抽象概念可视化。

- 游戏开发:生成游戏场景动画和角色动作,提高开发效率。

百度文心5.0:全模态AI的新高度

百度在2025年11月13日的百度世界大会上正式推出的文心5.0,代表了当前全模态大模型的顶尖水平。这款拥有2.4万亿参数量的原生全模态大模型,采用了统一建模技术,能够同时理解和生成文本、图像、音频和视频等多种信息,展现出强大的多模态能力。

技术架构解析

文心5.0的核心优势在于其"原生全模态"架构。与许多多模态模型不同,文心5.0从设计之初就考虑了多模态信息的融合与交互,而非简单地将不同模态的模型拼接在一起。这种架构使得模型能够真正理解不同模态信息之间的关联性,实现更自然、更高效的多模态交互。

在技术实现上,文心5.0采用了创新的注意力机制和跨模态对齐方法,使得模型能够:

- 同时处理和理解文本、图像、音频和视频信息

- 在不同模态之间建立语义关联

- 根据用户需求生成符合多模态约束的内容

- 保持生成内容的一致性和连贯性

性能表现与行业影响

文心5.0在多个权威基准测试中表现出色,其语言与多模态理解能力与国际顶尖模型相当,而图像和视频生成能力更是全球领先。这一突破性进展将推动多个行业的发展:

- 内容创作:为创作者提供一站式多模态内容生成工具,大幅提高创作效率。

- 智能教育:创建沉浸式学习体验,使教育内容更加生动有趣。

- 医疗健康:辅助医学影像分析和诊断,提高医疗服务的精准度。

- 智能制造:实现产品设计、制造和维护的全流程智能化。

文心5.0的推出不仅展示了百度在AI领域的技术实力,也标志着中国企业在全球AI竞争中的地位不断提升。通过文心App和百度千帆平台,普通用户和企业用户都能便捷地体验和利用这一先进技术,推动AI技术在各行业的广泛应用。

小模型的高效突破:VibeThinker-1.5B的启示

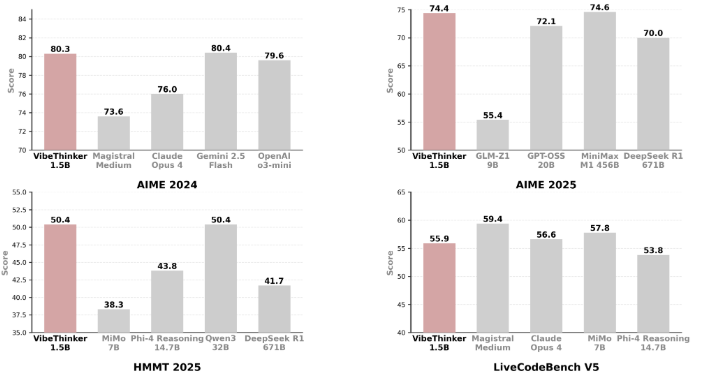

微博推出的VibeThinker-1.5B模型在AI领域引发了广泛关注。这个仅有15亿参数的大型语言模型,基于阿里巴巴的Qwen2.5-Math-1.5B进行了精细调整,却在数学和代码任务上表现出色,甚至超越了拥有6710亿参数的DeepSeek的R1模型。更令人惊叹的是,其后期训练成本仅7800美元,远低于同类模型的数十万美元费用。

"谱-信号原则"训练框架的创新

VibeThinker-1.5B的成功关键在于其采用的"谱-信号原则"训练框架。这一框架的核心思想是通过优化模型的信息处理效率,使小模型也能实现媲美甚至超越大模型的推理能力。具体来说,该框架:

- 优化信息流动:确保模型能够高效处理和传递关键信息,减少冗余计算。

- 增强信号提取:提高模型对输入数据中关键特征的识别和利用能力。

- 减少参数浪费:通过更智能的参数分配,避免资源在低价值任务上的浪费。

这一训练框架的成功,挑战了"大模型必然优于小模型"的传统观念,为AI模型的轻量化、高效化提供了新思路。在计算资源日益紧张的今天,如何在保持模型性能的同时降低训练和推理成本,成为AI发展的重要课题,而VibeThinker-1.5B为此提供了宝贵的实践经验。

对AI发展路径的启示

VibeThinker-1.5B的出现对AI领域的发展路径产生了深远影响:

- 模型轻量化趋势:证明小模型通过优化可以达到甚至超越大模型的效果,推动AI向更高效、更节能的方向发展。

- 开源生态价值:在微博、Hugging Face、GitHub和ModelScope等平台免费提供,促进了AI技术的民主化和创新。

- 成本效益平衡:为资源有限的开发者和企业提供了一种高性能、低成本的AI解决方案。

- 专业化发展:表明针对特定任务优化的专业模型可能比通用大模型更有效。

GPT-5.1与Gemini Live:AI交互体验的新高度

OpenAI推出的GPT-5.1和谷歌升级的Gemini Live语音功能,代表了AI交互体验的最新进展。这两项技术分别从文本对话和语音交互两个维度,提升了AI的自然度和个性化程度,为用户带来更智能、更贴心的数字助手体验。

GPT-5.1的个性化突破

GPT-5.1在保持ChatGPT强大功能的基础上,重点提升了三个方面的能力:

- 语言表达:更加自然、流畅的表达方式,减少AI生成内容的机械感。

- 对话风格适应性:能够根据不同场景和用户偏好调整对话风格,提供更个性化的交互体验。

- 情绪感知:增强了对用户情绪状态的识别能力,能够做出更恰当的回应。

特别值得一提的是,GPT-5.1引入的"自适应推理功能",能够根据问题的复杂度动态调整处理时间和资源分配。对于简单问题,快速给出答案;对于复杂问题,则投入更多计算资源进行深入分析。这种灵活性大大提高了AI助手的响应效率和准确性。

Gemini Live的语音交互革命

谷歌Gemini Live语音功能的升级通过五大核心能力将AI对话推向新高度:

- 语速控制:用户可以通过简单口令实时调整AI的语速,适应不同场景需求。

- 个性化语言训练:支持用户对AI进行个性化语言训练,使其更符合用户的表达习惯。

- 情绪感知:AI能够感知用户的情绪状态,并相应调整语气和表达方式。

- 口音个性注入:支持多种口音和说话风格,使对话更加自然有趣。

- 实时响应:大幅降低了语音交互的延迟,实现更接近人类的对话体验。

这些进步使得AI语音助手不再是简单的工具,而是能够理解用户意图、感知用户情绪、以自然方式回应的智能伙伴。对于视障人士、老年人或不擅长打字的人群来说,这种自然语音交互的意义尤为重大,大大降低了使用数字技术的门槛。

多模态与多语言AI的拓展应用

除了上述突破性模型外,2025年AI领域在其他方面也取得了显著进展。李飞飞的World Labs发布的首款商用3D世界模型Marble,以及东北大学开源的NiuTrans.LMT多语言翻译模型,分别拓展了AI在3D世界构建和多语言翻译方面的应用边界。

Marble:3D世界生成的商业化突破

Marble作为首款商用的3D世界模型,支持多种输入方式生成可编辑的3D环境,并具备AI编辑功能。这一技术的意义在于:

- 降低3D内容创作门槛:使没有专业3D建模技能的用户也能创建复杂的3D场景。

- AI辅助设计:内置AI编辑工具,提供智能建议和自动化功能,提高设计效率。

- VR/AR应用支持:兼容主流VR设备,为虚拟现实和增强现实应用提供内容支持。

- 跨行业应用:适用于游戏开发、影视特效、建筑设计、教育等多个领域。

Marble的推出标志着3D内容生成技术从实验室走向商业化应用的重要一步,将为元宇宙、数字孪生等新兴领域的发展提供强大支持。

NiuTrans.LMT:多语言翻译的突破性进展

东北大学开源的NiuTrans.LMT大模型在多语言翻译领域取得了重大突破,支持60种语言、234个翻译方向,尤其在低资源语言上实现显著进展。其创新点包括:

- 双中心架构:打破英语霸权,支持中英双核心翻译,提高翻译的准确性和文化适应性。

- 三层语言覆盖:兼顾效率与公平,提升低资源语言翻译能力,促进跨文化交流。

- 两阶段训练:在FLORES-200等权威测试中登顶,证明其翻译性能的卓越性。

NiuTrans.LMT的出现对于促进全球信息交流、消除语言障碍具有重要意义。特别是在低资源语言翻译方面,传统机器翻译系统往往表现不佳,而NiuTrans.LMT通过创新的架构和训练方法,显著提升了这些语言的翻译质量,为多元文化的平等交流提供了技术保障。

AI技术的未来发展趋势

综合2025年AI领域的多项突破,我们可以看到几个明显的发展趋势:

- 多模态融合深化:AI模型能够同时理解和生成多种模态的信息,实现更自然的人机交互。

- 小模型高效化:通过优化算法和训练方法,小模型也能实现媲美大模型的性能,降低AI应用门槛。

- 个性化与适应性增强:AI系统能够更好地理解用户意图,提供更个性化的服务。

- 专业化与通用化并存:既有针对特定任务优化的专业模型,也有处理多种任务的通用模型。

- 开源与商业化并行:开源模型促进技术创新,商业化模型推动产业应用。

这些趋势共同指向一个更加智能、更加普惠、更加安全的AI未来。在这一未来中,AI技术将不再是少数科技巨头的专属,而是成为各行各业、各类人群都能受益的通用技术。

结语

2025年的AI技术突破展示了人工智能发展的无限可能。从文心5.0的全模态能力,到可灵2.5Turbo的视频生成创新,再到VibeThinker-1.5B的小模型高效突破,这些技术进步正在重塑我们与数字世界交互的方式。随着这些技术的不断成熟和普及,我们可以期待一个更加智能、更加自然、更加个性化的数字体验,以及一个更加高效、更加创新、更加包容的AI应用生态。