科技领域正经历前所未有的变革浪潮,人工智能、具身智能、智能硬件等前沿技术不断突破边界,重塑产业格局,也悄然改变着人类的生活方式。从获得巨额融资的具身智能企业,到引领AI创作潮流的图像模型,再到快速崛起的新能源汽车,以及预言后工作时代的科技领袖,这些看似独立的事件实则编织成一幅宏大的未来图景。本文将深入剖析近期科技领域的重大突破,探讨它们如何共同推动人类迈向一个由AI驱动的全新文明形态。

具身智能:从实验室走向产业应用

星动纪元:10亿融资背后的产业布局

11月20日,具身智能企业星动纪元宣布完成近10亿元A+轮融资,这一数字不仅创下汽车产业资本对具身智能企业的单笔最大投资记录,更标志着产业资本对具身智能领域的信心空前高涨。本轮融资由吉利资本领投,北汽产投参与战略投资,同时获得北京市人工智能产业投资基金、北京机器人产业发展投资基金等多家机构加持,背后更汇聚了阿里巴巴、海尔资本、联想创投等产业方投资阵容。

星动纪元作为兼做「具身大脑」和「通用本体」的全栈派具身智能企业,其技术实力已获得产业认可。公司自研的具身大脑ERA-42是国内唯一可驱动全尺寸双足人形机器人全身及五指灵巧手的端到端VLA具身模型,这一突破性技术已在物流、制造、商业服务等场景实现落地。更值得关注的是,星动纪元在硬件层面自研比例超95%,形成从零件到整机的全链条研发能力,推出星动L7人形机器人、星动Q5轮式人形机器人、星动XHAND系列五指灵巧手等核心产品。

这笔巨额融资的背后,反映了汽车产业对机器人技术的战略布局。在此之前,吉利仅投资过宇树科技一家机器人公司,此次对星动纪元的重金投入,显示出传统汽车制造商正在积极布局人机共生的未来交通生态。随着此轮融资到位,星动纪元将加速具身模型技术迭代与场景渗透,推动通用机器人规模化应用,这或许将重塑制造业、服务业乃至家庭生活的形态。

具身智能的技术突破与产业应用

具身智能作为AI领域的前沿方向,其核心在于让智能体能够通过物理身体与环境交互,获得对世界的直接感知和行动能力。星动纪元的ERA-42模型代表了这一领域的最新进展,它不仅能够理解语言指令,更能将抽象概念转化为具体的物理行动。

在工业领域,具身智能机器人正逐步替代重复性、危险性的劳动。星动纪元的五指灵巧手已能在精密装配、质量检测等场景中展现出超越人类的一致性和精度。在物流领域,轮式人形机器人则能灵活适应仓库环境,实现货物的拣选、搬运和分拣。

更令人兴奋的是,具身智能正从专业领域向消费市场渗透。随着成本的降低和技术的成熟,未来家庭服务机器人、个人陪伴机器人等将成为可能,这将彻底改变人类的生活方式,释放大量劳动力投入到更具创造性和社会价值的工作中。

AI创作:从文本到多模态的全面突破

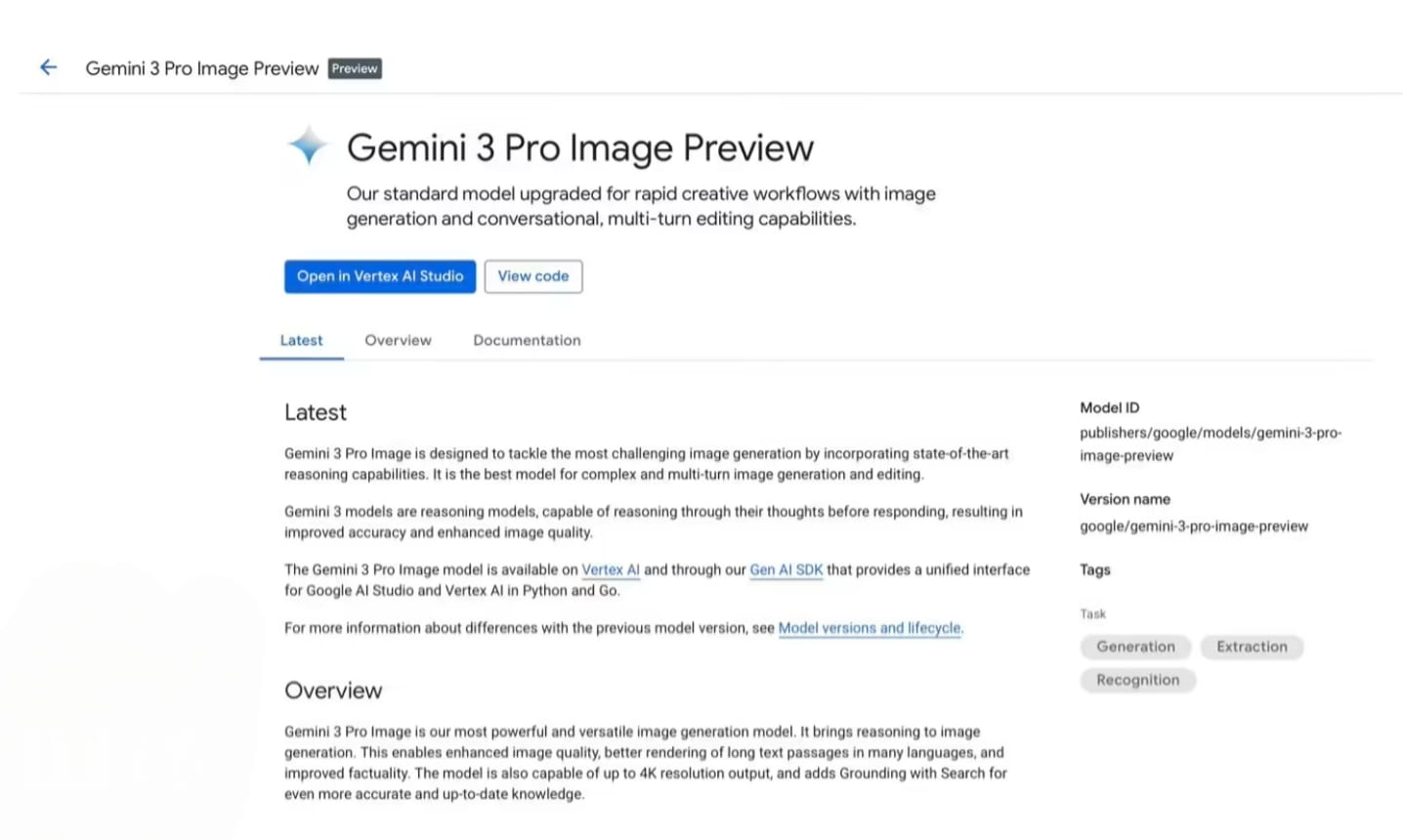

谷歌Gemini 3 Pro:图像生成的新范式

11月20日,谷歌正式推出Gemini 3 Pro Image Preview图像模型,这一被业内称为「Nano Banana Pro」的新一代AI创作工具,代表了当前图像生成技术的最高水平。与传统的图像生成模型不同,Gemini 3 Pro Image将推理能力融入创作过程,能够在生成图像前进行深度思考和规划,从而大幅提升图像质量和事实准确性。

谷歌官方介绍称,Gemini 3 Pro Image可实现快速创意工作流程,具备图像生成和对话式多轮编辑功能,旨在通过集成最先进的图像预览推理功能来应对最具挑战性的图像生成任务。该模型支持高达4K分辨率的输出,并添加了基于搜索的接地功能,能够更准确地渲染多种语言的长文本段落,显著降低「幻觉」现象。

这一技术的推出,将对创意产业产生深远影响。设计师、艺术家和内容创作者将获得前所未有的创作工具,能够将抽象概念快速转化为视觉作品。同时,教育、医疗等专业领域也将受益于高质量的图像生成能力,用于科学可视化、医学影像分析等应用。

xAI Grok 4.1 Fast:低成本高性能的AI新选择

在AI模型领域,马斯克的xAI公司于11月20日推出两大更新:快速、低成本、以智能体为中心的新模型Grok 4.1 Fast和智能体工具xAI Agent Tools API。这一组合的出现,打破了高端AI模型市场由少数巨头垄断的格局,为开发者和企业提供了更具性价比的选择。

Grok 4.1 Fast拥有支持200万token上下文的窗口,能够准确快速地进行推理并完成智能体任务,尤其擅长处理客户支持和财务等复杂的实际应用场景。在权威测评中,该模型在智能体调用测评𝜏²-Bench Telecom排行榜上以93.3%的得分位居榜首,以更低成本超越了GPT-5.1(high)、Gemini 3 Pro等模型的性能表现,比前代产品Grok 4 Fast提高了27分。更值得注意的是,Grok 4.1 Fast在事实性方面更准确,幻觉率比Grok 4 Fast降低了一半。

Agent Tools API则使智能体能够访问实时X数据、网络搜索、远程代码执行等功能,与Grok 4.1 Fast结合使用,使开发人员能够构建专门用于工具调用和智能体搜索的生产级智能体。这一工具链的推出,将极大降低AI应用的开发门槛,加速AI技术在各行各业的落地应用。

OpenAI教师版ChatGPT:教育领域的AI革命

11月20日,OpenAI发布教师版ChatGPT,这一专为教育工作者设计的工具将在2027年6月前免费开放给全美国的K-12(指幼儿园到高三)教职员工。教师版ChatGPT可以无限制使用GPT-5.1 Auto模型,包含App连接、上传文件、生成图像、记忆等功能,与其它版本最大的不同是符合《家庭教育权利和隐私法案》(FERPA)法律要求,在存储学生信息方面经过特别处理,不会对外泄露隐私。

OpenAI还表示,教师版ChatGPT的协作功能经过增强,除了可以与同事共享信息外,还可以在新聊天界面中展示其他教师如何使用ChatGPT,提供更多使用建议。这一工具的推出,将帮助教师更高效地备课、个性化教学,减轻行政负担,从而将更多精力投入到与学生的互动和创造性教学中。

值得注意的是,OpenAI曾在今年7月初向所有用户开放了「一起学习」功能,其运作模式与传统AI直接给答案不同,会通过提问更多问题引导使用者自行思考并作答,整体互动方式类似谷歌LearnLM,便于学生之间进行协作学习,防止出现「照抄答案」现象。这种以培养思考能力为导向的AI应用,代表了教育科技的未来方向。

智能硬件:重新定义人机交互边界

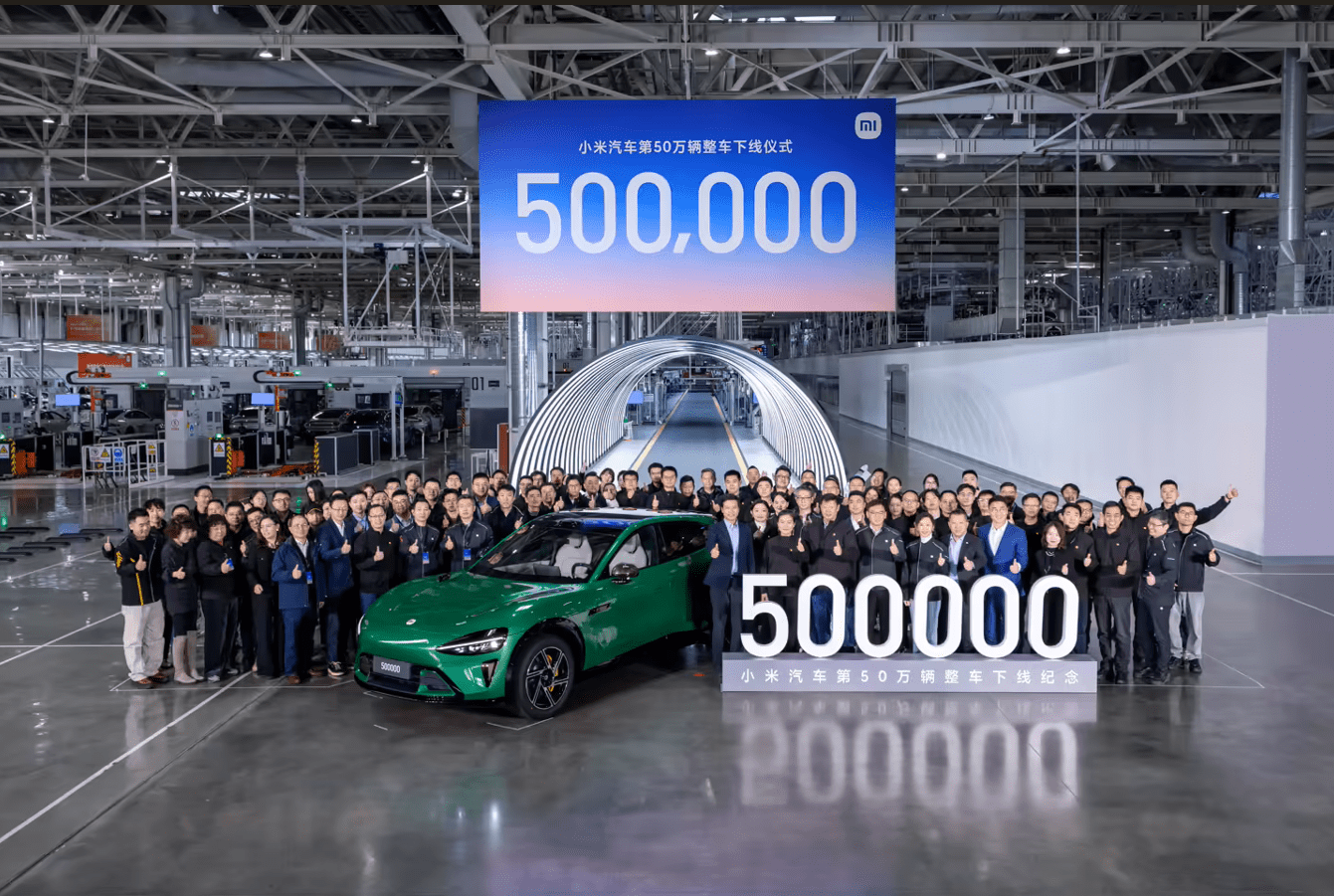

小米汽车:50万辆背后的速度与规模

11月20日,小米汽车官微宣布:「刚刚,小米汽车第50万辆整车正式下产线。这是一个新的起点,未来我们会持续努力,感谢所有车主的支持。」这一里程碑的达成,仅用了1年零7个多月的时间,展现了小米汽车惊人的发展速度。

根据小米公司公布的2025年第三季度财报,小米汽车季度交付量持续攀升,2025Q1交付75869辆、2025Q2交付81302辆、2025Q3交付108796辆(累计265967辆)。同时在10月SUV销量中,小米YU7拿下国内第一。小米今年Q3总营收1131亿元,连续4个季度超千亿,同比增长22.3%;经调整净利润113亿元,同比增长80.9%。智能电动汽车及AI等创新业务收入290亿元,当季新车交付108796辆。

小米汽车的快速发展,不仅体现了小米集团强大的整合能力和生态优势,更反映了新能源汽车市场的巨大潜力。随着电池技术、自动驾驶技术和智能座舱技术的不断进步,汽车正从单纯的交通工具转变为移动智能终端,这一转变将为整个产业链带来深远影响。

华为乾崑境:智能汽车的新高度

11月20日,华为乾崑生态大会上,东风汽车与华为乾崑携手发布全新汽车品牌「奕境」。这一合作标志着华为智能汽车解决方案的进一步深化,也预示着智能汽车技术将进入新的发展阶段。

奕境作为东风最早与华为联合提出并构想全新合作形式的最新落地成果,由华为全面开放产品开发和运营体系能力和东风共同完成从产品定义、产品设计到研发、供应链、生产制造、营销及生态服务的全链条深度协作。奕境的首款车型将预计于明年4月北京车展亮相,首款车型将搭载华为一众顶尖智能技术,成为市场上华为技术集成度最高的车型之一。在安全方面,除了最新一代华为乾崑智驾,在被动安全上,奕境引入华为乾崑和东风体系最严苛的质量管理和标准体系。

华为与东风的合作,代表了智能汽车领域「技术+制造」的最佳实践。华为提供领先的智能驾驶、智能座舱、智能网联等技术,而东风则拥有深厚的汽车制造经验和供应链优势,这种强强联合的模式,有望推动中国汽车产业在全球竞争中占据更有利的位置。

三星XR智能眼镜:轻量化与实用性的平衡

11月20日,科技媒体Android Authority曝光了三星正在开发的代号为「Haean」的全新XR智能眼镜,型号为SM-O200P。这款设备旨在为用户提供更轻便的XR体验,其型号前缀「SM-O」与Galaxy XR头显的「SM-I」前缀明显不同,暗示三星在内部产品线划分中将其视为一个独立的全新类别。

功能方面,泄露信息显示该眼镜将配备全视线镜片(即光致变色镜片),能根据环境光线强度自动变暗或恢复透明,从而适应室内外不同场景的使用需求。此外,设备还将内置1200万像素摄像头(可能采用索尼IMX681 CMOS传感器)并支持Wi-Fi与蓝牙连接,支持二维码扫描和手势识别等交互功能。不过,这款设备不具备独立的移动数据(蜂窝网络)连接功能,需要连接智能手机等其他设备来获取网络服务和处理数据。

三星对XR领域的布局,反映了科技巨头对下一代计算平台的争夺。与笨重的VR头显相比,轻量化的智能眼镜更具日常使用潜力,有望成为继智能手机之后的下一个个人计算中心。随着技术的不断成熟,XR智能眼镜将在导航、信息获取、社交互动等方面发挥越来越重要的作用,最终实现数字世界与物理世界的无缝融合。

豆包输入法:AI赋能的输入体验革新

11月21日,字节跳动旗下豆包输入法1.0正式版上线,目前可在小米应用商店下载。这款输入法搭载情境感知引擎,可基于聊天场景自动切换词库,例如工作中可以自动联想专业术语,日常聊天则可以推荐表情包。它还拥有「滑行输入增强版」,支持中英文混合滑行输入,号称可在5.5英寸的屏幕上实现每分钟62字的输入速度。

经过实测,该输入法目前基础功能较为完善,可选9键和26键两种布局,支持调整键盘高度,还带有语音转文字功能。智能输入模式会将部分输入信息、应用场景等传输至云端处理;而基础输入模式则不会收集任何个人信息,使用本地资源进行输入,但确实语音转文字、翻译等功能。

豆包输入法的推出,代表了AI技术在基础软件领域的深入应用。通过情境感知和个性化推荐,输入法不再仅仅是文字录入工具,而是能够理解用户意图、提供智能辅助的AI助手。这种趋势将在未来进一步扩展,各类基础软件都将融入AI能力,为用户提供更自然、更高效的交互体验。

荣耀机器人手机:重新定义移动设备

11月20日,荣耀在用户嘉年华活动中首次亮相了荣耀机器人手机ROBOT PHONE早期手板,荣耀称其为「新物种」。这款产品拥有AI的超强大脑,能随时随地洞悉万物;具备机器人的超强行动力,陪你共享生活的鲜活点滴;更能化身专属摄像机,敏锐捕捉每个珍贵瞬间。

荣耀首席影像工程师罗巍表示,这款就是我之前说的大家没有见过甚至没想过的手机影像方案,这个第一款手板前其实还有个第0款,那基本就是手搓的,后面发布后再给大家看,当然现在的手板可能都不是最后的真机。业内人士指出,荣耀通过ROBOT PHONE,正在为整个行业描绘一个新的想象空间:科技的未来不在于把我们吸入虚拟世界,而在于让数字智慧更温柔、更强大地赋能我们的物理生活。该机将在明年举办的MWC2026上正式亮相。

荣耀机器人手机的亮相,代表了移动设备形态的又一次重大突破。传统智能手机受限于屏幕尺寸和交互方式,其功能和应用场景已经遇到瓶颈。而融合了机器人能力的移动设备,将打破这一限制,能够主动理解用户需求,在物理世界中执行任务,真正成为用户的数字分身。这一趋势将重新定义人机关系,推动移动设备从工具向伙伴的转变。

AI伦理与未来:工作、金钱与社会结构的重塑

马斯克的AI预言:后工作时代的到来

11月20日,马斯克在美沙投资论坛上与英伟达CEO黄仁勋同台并发表惊人言论:生成式AI的发展会让金钱「失去意义」,电力等能量和质量依旧会形成限制,但「货币终将变得无足轻重」。谈到工作时,马斯克说,未来的工作会像运动或玩游戏一样「随意参与」。

马斯克把这种未来比作园艺:「在后院种菜虽然费力,但喜欢的人仍然会做;工作未来也会变成这种『可做可不做』的活动。」过去几个月里,马斯克多次描绘AI时代的愿景,包括消除贫困。他主张当AI和机器人让所有工作和金钱都不再必要后,政府应发放全民收入,而且必须是「全民高收入」。

马斯克的预言虽然激进,但并非空穴来风。随着AI和自动化技术的快速发展,越来越多的工作将被机器取代,从体力劳动到脑力劳动,从简单重复到复杂决策,这一趋势已经显现。当生产效率极大提高,物质产品极大丰富,传统的「工作换生存」模式将难以为继,社会需要探索新的财富分配和价值创造机制。

蚂蚁灵光:AI助手的全民化

11月20日,有网友反馈蚂蚁集团全模态通用AI助手「灵光」的闪应用功能无法使用。随后,灵光通过官方账号承认崩了,并回应称「你们等着,我很快回来。」蚂蚁集团在11月18日官宣推出全模态通用AI助手「灵光」,该助手支持「自然语言30秒生成小应用」,同时它也是「业内首个全代码生成多模态内容的AI助手」,支持3D数字模型、音频、图标、动画、地图等全模态的信息输出。

蚂蚁灵光上线两天多下载量破50万,第三天冲上App Store总榜第七、App Store免费工具榜第一。目前「闪应用」功能尚未恢复。这一现象反映了市场对AI助手类应用的强烈需求,也预示着AI助手正从专业工具向大众消费品转变。

AI助手的普及将进一步降低技术使用门槛,使每个人都能借助AI的力量完成过去需要专业技能才能完成的工作。这将极大地释放个人创造力,促进知识共享和协作创新,同时也对传统的工作模式和产业结构提出挑战。

智能戒指专利战:新兴领域的知识产权博弈

11月20日,芬兰健康科技公司Oura正式向美国国际贸易委员会(ITC)提起诉讼,指控三星的Galaxy Ring侵犯了其多项专利技术。除了三星,Oura的维权名单还包括Reebok(Reebok Smart Ring)、Zepp Health(Amazfit Ring)以及Nexxbase(Luna Ring)。

自Galaxy Ring发布以来,三星便一直对来自Oura的潜在法律风险保持高度警惕。为了规避风险,三星曾采取「先发制人」的策略,主动向美国法院提起诉讼,请求法院作出Galaxy Ring未侵犯Oura专利的宣判。然而,这一策略并未奏效。2025年3月,法院驳回了三星的诉讼请求。尽管三星随后向联邦巡回法院提起了上诉,但随着Oura此次正式向ITC提起投诉,三星此前对于法律纠纷的担忧已成现实。

Oura在智能戒指领域拥有深厚的护城河,其知识产权组合包含超过100项专利。Oura在其官方博客中表示,所涉及的被侵权专利与智能戒指的外形、组件(内部和外部)以及制造方法有关。对于三星而言,ITC的介入可能带来严峻挑战。一旦ITC裁定Oura胜诉,最直接的后果可能是禁止Galaxy Ring进口至美国市场。

智能戒指专利战的发生,反映了新兴科技领域的知识产权竞争日趋激烈。随着可穿戴设备、健康监测等领域的快速发展,相关技术的专利布局和知识产权保护将成为企业竞争的关键因素。同时,这也提示我们,在创新的同时,需要尊重和保护他人的知识产权,共同维护健康的创新生态。

结语:AI驱动的文明新形态

从具身智能的突破性进展,到AI创作工具的普及,再到智能硬件形态的不断创新,以及AI对社会结构和未来工作方式的深刻影响,我们可以清晰地看到,一场由AI驱动的文明变革正在加速到来。这场变革不仅涉及技术的进步,更将重塑人类的生产方式、生活方式和思维方式。

星动纪元的巨额融资、小米汽车的快速崛起、华为与东风的深度合作,这些看似独立的事件实则共同编织了一幅产业变革的宏大图景。在这个图景中,AI不再仅仅是工具,而是成为了生产力本身,是创新的源泉,是价值的创造者。

马斯克关于后工作时代的预言,虽然遥远却值得深思。当AI能够完成大多数人类工作,当物质极大丰富,社会将如何组织?财富如何分配?人类将如何寻找新的意义?这些问题没有标准答案,但已经开始引发我们的思考。

在这个AI驱动的未来,人与AI的关系将决定人类文明的走向。我们既需要拥抱AI带来的机遇,也需要警惕可能的风险;既要追求技术的进步,也要坚守人文的价值;既要发挥AI的效率优势,也要保持人类的独特创造力。唯有如此,我们才能共同构建一个更加美好、更加可持续的文明新形态。