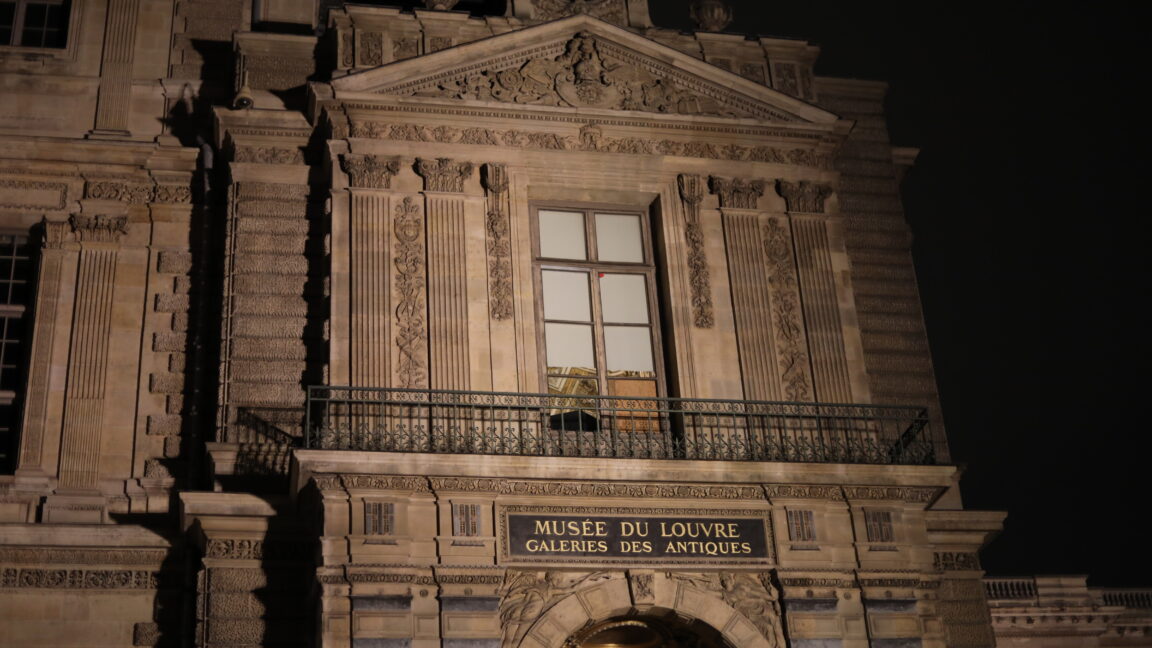

在2025年10月19日一个阳光明媚的早晨,四名男子走进全球参观人数最多的博物馆,短短八分钟后,他们带着价值8800万欧元(约合1.01亿美元)的皇冠珠宝离开了巴黎卢浮宫。这座全球最受监控的文化机构之一,其安保系统在警报触发前几乎毫无反应,参观者们甚至没有察觉到任何异常。窃贼们在人们意识到发生了什么之前,已经消失在城市的车流中。

心理伪装的艺术

调查人员后来揭示,这些窃贼穿着高能见度背心,伪装成建筑工人。他们带来了一台家具升降机——在巴黎狭窄街道上常见的景象——并用它到达了一个俯瞰塞纳河的阳台。身着工人服装的他们,看起来就像是属于那里。

这种策略之所以奏效,是因为我们并非客观地看待世界。我们通过类别——通过我们期望看到的事物——来感知世界。窃贼们理解了我们视为'正常'的社会类别,并利用它们来避免怀疑。许多人工智能系统也以同样的方式运作,因此容易犯下类似的错误。

社会学家欧文·戈夫曼(Erving Goffman)会使用他的'自我呈现'概念来描述卢浮宫发生的事情:人们通过采纳他人期望的线索来'扮演'社会角色。在这里,'正常'的表演成为了完美的伪装。

视觉的社会学

人类不断进行心理分类,以理解人和事。当某事物符合'普通'类别时,它就会从注意中溜走。

用于面部识别和在公共区域检测可疑活动的人工智能系统以类似方式运作。对人类而言,分类是文化性的;对AI而言,则是数学性的。

但两种系统都依赖于学习到的模式而非客观现实。因为AI从关于谁看起来'正常'、谁看起来'可疑'的数据中学习,它吸收了嵌入其训练数据中的类别。这使它容易受到偏见的影响。

卢浮宫的窃贼没有被视为危险,因为他们符合受信任的类别。在AI中,同样的过程可能产生相反的效果:不符合统计规范的人变得更加显眼,受到过度审查。

这可能意味着面部识别系统不成比例地将某些种族或性别群体标记为潜在威胁,而让其他人 unnoticed 地通过。

社会学的视角帮助我们认识到这些问题并非孤立的。AI并没有发明自己的类别;它学习我们的类别。当计算机视觉系统在安全录像上接受训练,其中'正常'由特定的身体、服装或行为定义时,它会重现这些假设。

正如博物馆的警卫因为窃贼看起来像是属于那里而忽略了他们一样,AI可能会忽略某些模式,同时对其他模式反应过度。

分类,无论是人为的还是算法性的,都是一把双刃剑。它帮助我们快速处理信息,但也编码了我们的文化假设。人和机器都依赖于模式识别,这是一种高效但不完美的策略。

从AI的社会学视角来看,算法就像镜子:它们反映我们的社会类别和等级制度。在卢浮宫案例中,这面镜子转向了我们。窃贼成功不是因为他们隐形了,而是因为他们通过正常性的透镜被看待。用AI术语来说,他们通过了分类测试。

从博物馆大厅到机器学习

感知与分类之间的这种联系揭示了关于我们日益算法化世界的某些重要信息。无论是警卫决定谁看起来可疑,还是AI决定谁看起来像'小偷',基本过程都是相同的:基于感觉客观但实则文化学习的线索,将人们分配到不同类别。

当AI系统被描述为'有偏见'时,这通常意味着它过于忠实地反映了这些社会类别。卢浮宫盗窃案提醒我们,这些类别不仅塑造我们的态度,还塑造了什么会被注意到。

盗窃发生后,法国文化部长承诺安装新摄像头并加强安全措施。但无论这些系统变得多么先进,它们仍然依赖于分类。某人或某物必须决定什么构成'可疑行为'。如果这个决定基于假设,同样的盲点将持续存在。

卢浮宫抢劫案将被铭记为欧洲最引人注目的博物馆盗窃案之一。窃贼成功是因为他们掌握了外表的社会学:他们理解正常性的类别,并将其用作工具。

超越分类的思考

在这样做的同时,他们展示了人和机器如何可能将 conformity 视为安全。他们在光天化日之下的成功不仅是计划的胜利,也是分类思维的胜利,这种逻辑既 underlying 人类感知,也 underlying 人工智能。

教训很明确:在教会机器更好地'看'之前,我们必须首先学会质疑我们如何'看'。

认知偏差的普遍性

卢浮宫盗窃案揭示了一个更广泛的现象:人类认知中的'正常性偏见'。我们倾向于认为符合预期的事物是安全的、无害的,而偏离常规的事物则被自动标记为潜在威胁。这种认知捷径在进化过程中有其优势,帮助我们的祖先快速评估环境中的风险。

然而,在现代社会,这种偏见可能导致严重的判断失误。卢浮宫的安保人员被训练识别'可疑'行为,却很少有人被训练质疑那些看似'正常'的行为。窃贼正是利用了这一漏洞。

AI系统的分类困境

AI系统面临着类似的困境。当训练数据中包含社会偏见时,AI会学习并放大这些偏见。例如,在安全监控系统中,如果历史数据中显示某些族裔群体被更频繁地拦截,AI可能会将这一模式视为'正常',并在未来做出类似决策。

这种偏见不仅体现在安全领域,还存在于招聘、贷款审批、医疗诊断等多个关键应用中。AI系统的'客观性'假象往往掩盖了其学习数据中存在的社会不平等。

重新思考分类系统

卢浮宫盗窃案提供了一个契机,让我们重新思考分类系统的设计原则。无论是人类还是AI,分类系统应该:

- 明确承认主观性:认识到所有分类系统都包含一定程度的主观判断,而非纯粹客观。

- 持续审查与更新:定期审查分类标准,确保它们反映当前的社会价值观和需求。

- 建立制衡机制:设计多重检查点,防止单一分类标准导致系统性错误。

- 增加透明度:让分类过程对相关利益方可见,接受公众监督。

跨学科合作的重要性

解决分类系统的盲点问题需要跨学科合作。社会学家、心理学家、计算机科学家和伦理学家需要共同努力,开发既高效又公平的分类方法。

卢浮宫盗窃案表明,技术解决方案本身不足以解决复杂的社会问题。我们需要更深层次地理解人类认知和社会结构,才能设计出真正有效的安全系统。

未来发展方向

未来的AI系统应该:

- 增强情境感知:不仅基于表面特征进行分类,还要考虑更广泛的情境因素。

- 持续学习与适应:能够识别并纠正自身偏见,适应变化的社会环境。

- 可解释性设计:提供决策过程的透明解释,帮助人类理解并信任AI的判断。

- 人机协作模式:将AI作为人类决策的辅助工具,而非替代品,保留人类的最终判断权。

结论

卢浮宫盗窃案不仅是一起引人注目的犯罪事件,更是一面镜子,反映了人类认知和AI系统的共同弱点。窃贼成功的关键在于他们理解并利用了人们对'正常'类别的固有期望。

这一案例提醒我们,在日益依赖AI决策的世界中,我们需要更加谨慎地设计这些系统,确保它们不会放大社会偏见,而是帮助我们做出更公平、更全面的判断。

最终,卢浮宫案教导我们,在教会机器更好地'看'之前,我们必须首先学会质疑我们如何'看'。只有通过这种自我反思,我们才能避免重蹈覆辙,创建真正安全和公正的社会系统。