AI代理:Windows 11的新一代智能助手

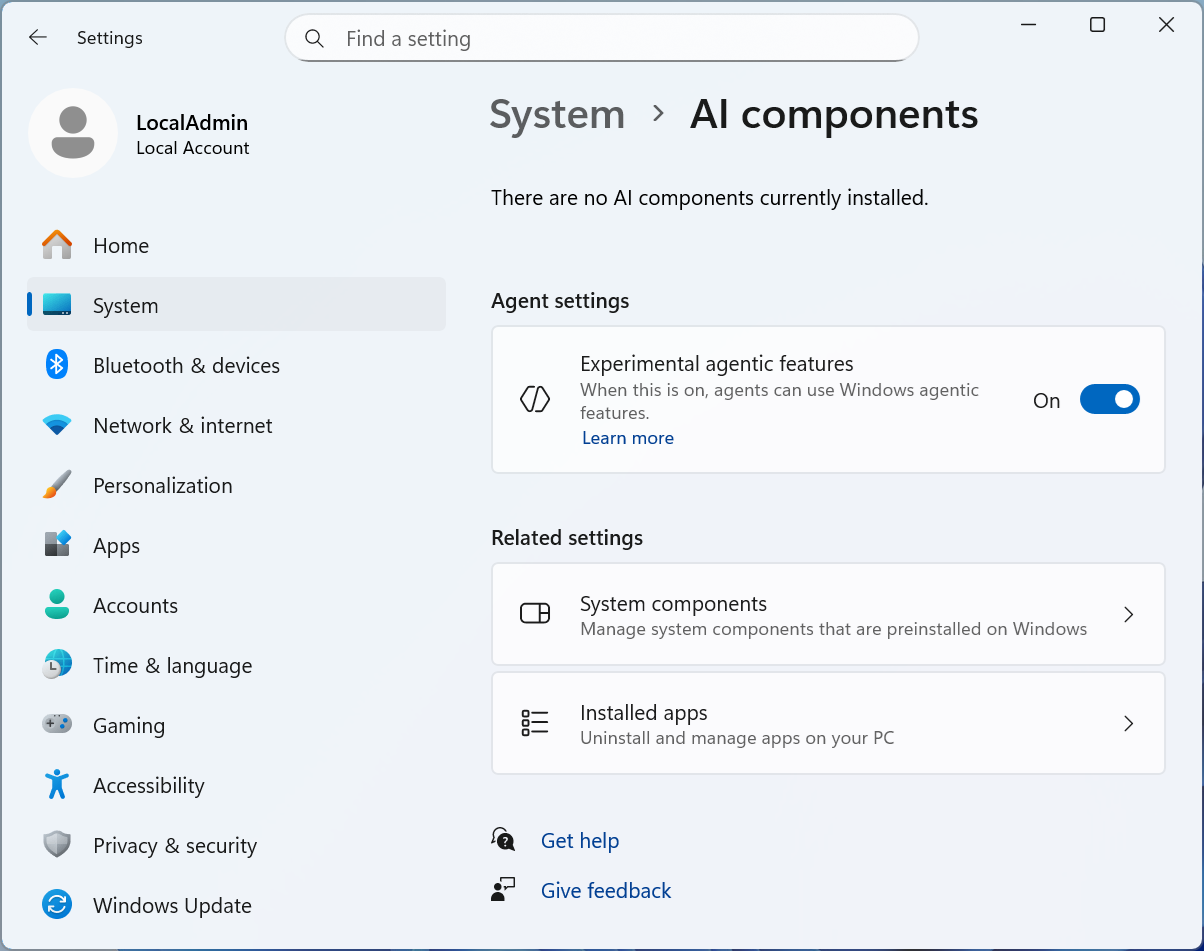

微软近年来一直在为Windows 11添加AI功能,而最近这些功能已进入一个新阶段,生成式AI和所谓的"代理式"AI正深入操作系统的核心架构。昨日向Windows Insider Program测试者发布的新版Windows 11 build中,设置中新增了一个"实验性代理功能"开关,用于支持名为Copilot Actions的功能,同时微软也发布了详细的支持文章,阐述这些"实验性代理功能"的工作原理。

"代理式"是微软反复用来描述Windows 11未来愿景的流行词汇——简单来说,这些代理旨在后台完成分配的任务,让用户可以将注意力转向其他地方。微软表示,希望代理能够胜任"整理文件、安排会议或发送邮件等日常任务",而Copilot Actions则应该为用户提供"一个积极的数字协作者,能够为您执行复杂任务以提高效率和生产力"。

安全隐患:AI代理的双面性

然而,与其他AI技术一样,这些代理容易出错和产生幻觉,即使不知道自己在做什么,也常常表现得好像胸有成竹。用微软自己的话说,这些代理还带来了"新型安全风险",主要与攻击者能够向这些代理发出指令后可能发生的情况有关。

潜在风险分析

数据访问权限过大:AI代理将能够请求对用户账户中大多数文件的读写访问权限——默认情况下,包括Documents、Downloads、Desktop、Music、Pictures和Videos文件夹中的任何内容。

应用访问控制:代理可以访问已为PC所有用户安装的任何应用(仅安装在用户账户中的应用将无法被代理访问,用户也可以安装仅供其代理访问的应用)。

劫持风险:代理可能容易受到劫持,使您的数据面临攻击者的威胁——微软特别提到了"跨提示注入(XPIA)",即嵌入UI元素或文档中的恶意内容可以覆盖代理指令,导致数据泄露或恶意软件安装等意外操作。

决策不可预测性:AI代理可能会基于错误信息做出决策,或产生"幻觉",即编造不存在的文件或操作。

隐私边界模糊:代理与用户之间的数据流动界限可能变得模糊,导致个人隐私信息被意外收集或使用。

微软的安全防护措施

面对这些风险,微软在实现其AI代理功能时,必须在给予代理文件访问权限与将它们与系统其余部分隔离之间走钢丝。目前采取的主要安全措施包括:

1. 独立用户账户

运行在PC上的AI代理将被赋予与用户个人账户分开的独立用户账户,确保它们没有更改系统上所有内容的权限,并为它们提供自己的"桌面"工作空间,不会干扰您在屏幕上工作的内容。

2. 用户数据访问控制

用户需要批准其数据的访问请求,并且"代理的所有操作都是可观察的,并且可以与用户执行的操作区分开来"。微软还表示,代理需要能够记录其活动日志,"应该提供监督其活动的方法",包括向用户显示他们将采取以完成多步骤任务的行动列表。

3. 默认关闭状态

目前,这些"实验性代理功能"是可选的,仅在Windows 11的早期测试版本中可用,并且默认处于关闭状态。这一对用户偏好的让步——加上详细概述风险以及微软尝试内置到系统中的预防措施的支持文档——至少表明微软已经从去年Windows Recall功能的数据抓取失败部署中吸取了教训。

4. 活动监控与日志记录

微软计划为AI代理实施严格的活动监控机制,确保所有操作都可追溯。代理将被要求生成详细的活动日志,记录其访问的文件、执行的操作以及与系统的交互方式。这些日志将提供给用户查看,使透明度成为安全策略的核心要素。

5. 权限最小化原则

尽管AI代理需要一定的系统访问权限来完成其任务,但微软正在实施权限最小化原则,仅授予代理完成特定任务所必需的最低权限级别,避免过度授权带来的安全风险。

用户视角:便利与安全的权衡

对于普通用户而言,Windows 11 AI代理功能的引入提出了一个重要问题:智能便利与数据安全之间如何取得平衡?

1. 功能启用决策

用户需要评估自己对AI代理的需求程度,以及愿意为此承担的风险级别。对于高度敏感的工作环境或包含大量个人数据的系统,可能更倾向于保持这些功能关闭状态,直到微软进一步强化安全措施。

2. 定期安全审查

即使启用了AI代理功能,用户也应定期审查代理的活动日志,监控其行为模式,及时发现任何异常活动。微软提供的监控工具将成为用户维护系统安全的重要辅助手段。

3. 数据分类管理

明智的用户可能会对文件进行分类管理,将敏感或机密数据存储在AI代理默认无法访问的目录中,或者使用加密保护这些数据,即使代理获得了访问权限也无法读取内容。

未来展望:AI操作系统的发展方向

Windows 11 AI代理功能的引入不仅是微软的产品更新,更反映了整个操作系统行业向智能化发展的趋势。未来,我们可以预见以下发展方向:

1. 更精细的权限控制

未来的AI操作系统可能会实现更精细的权限控制系统,允许用户为不同类型的代理或不同级别的操作设置不同的访问权限,实现更加细粒度的安全控制。

2. 隐私保护技术的进步

随着对AI隐私问题的关注增加,我们可以期待更多隐私保护技术的出现,如联邦学习、差分隐私等,这些技术可以在不访问原始数据的情况下训练AI模型,减少隐私泄露风险。

3. 用户教育的重要性提升

随着AI功能的普及,用户教育将变得尤为重要。操作系统厂商需要提供更清晰、更易于理解的安全指南,帮助用户理解AI代理的工作原理和潜在风险,做出明智的使用决策。

4. 行业标准的建立

随着AI代理在操作系统中的普及,可能会出现行业标准和最佳实践,指导厂商如何安全地实现这些功能,以及用户如何配置和管理这些功能以平衡便利与安全。

结论:谨慎拥抱AI未来

Windows 11 AI代理功能的引入代表了操作系统向智能化迈出的重要一步,这些功能确实有可能显著提升用户的工作效率和便利性。然而,正如本文所分析的,它们也带来了不容忽视的安全和隐私挑战。

微软目前采取的安全措施,如独立用户账户、用户数据访问控制和默认关闭状态,是朝着正确方向迈出的重要步骤。然而,随着这些功能向更广泛的用户群体推出,持续的安全评估和改进将至关重要。

对于用户而言,理解这些功能的运作方式和潜在风险,根据自己的需求和安全偏好做出明智的使用决策,是享受AI带来的便利同时保护个人数据安全的关键。随着AI技术的不断发展,操作系统安全与用户隐私保护的平衡将是一个持续需要关注和调整的过程。

Windows 11实验性代理功能设置界面,用户可以控制AI代理的访问权限和功能开关