在移动互联网浪潮退去后的今天,AI技术的崛起为开发者群体带来了前所未有的机遇。华为鸿蒙6的推出,不仅是一次系统升级,更是为开发者提供了一张通往AI时代的'新船票'。本文将深入探讨鸿蒙系统如何通过架构革新赋能开发者,共同开启端侧AI的范式革命。

从移动到AI:开发者的角色蜕变

AI的出现,对开发者而言意义非凡。对于经历过PC向移动浪潮迁移的资深开发者来说,AI代表着一次与'移动革命'同等量级,甚至更为深刻的平台性机遇。这不仅意味着技术工具的更新,更代表着游戏规则的彻底改变:旧有的护城河可能被AI降维打击,全新的应用类别将从无到有被创造出来。

传统的软件开发本质上是开发者用精确代码为机器制定详尽无遗的行为指令。而在AI时代,开发者从'指令的实现者'转变为'智能的塑造者'。他们可以通过模型训练、数据调用和逻辑设计,创造能够理解模糊意图、自主学习和演化的'数字生命'。这种从确定性创造到非确定性创造的跃迁,为开发者带来了前所未有的创造性满足感。

华为在1024程序员节举办的'星光不负,码向未来'系列活动,正是对这种行业变革的敏锐洞察。开发者的集体热情,源于对AI带来的产业机会的清晰感知,而华为的致敬与动员,则为这场变革注入了官方认可与支持。

拆掉旧世界的'墙':鸿蒙的AI原生架构

当前的终端生态很大程度上仍被'旧世界'的秩序和架构所主导。行业正试图用为上一个时代设计的马车,去跑AI时代的高速公路。这堵无形的'墙'首先源于系统架构——传统移动操作系统的核心都是为'App时代'设计的,应用隔离、功能孤立的'沙箱'机制曾是保障安全和稳定的基石,如今却成了AI能力施展的障碍。

AI大模型的能力本质上是一种需要全局信息和跨应用协同的综合能力。但在现有体系下,它被切割、封装进一个个独立应用中,无法形成合力。系统的底层架构限制了AI作为一种全局能力的发挥。

用户体验层面的'墙'同样显著。用户为了完成稍显复杂的任务,如规划家庭旅行,必须在航旅、酒店、地图、点评、社交等多个App间手动切换,拼凑出完整的服务链路。这种'人找服务'的模式与应用生态割裂直接相关,与AI所追求的无缝、主动服务背道而驰。

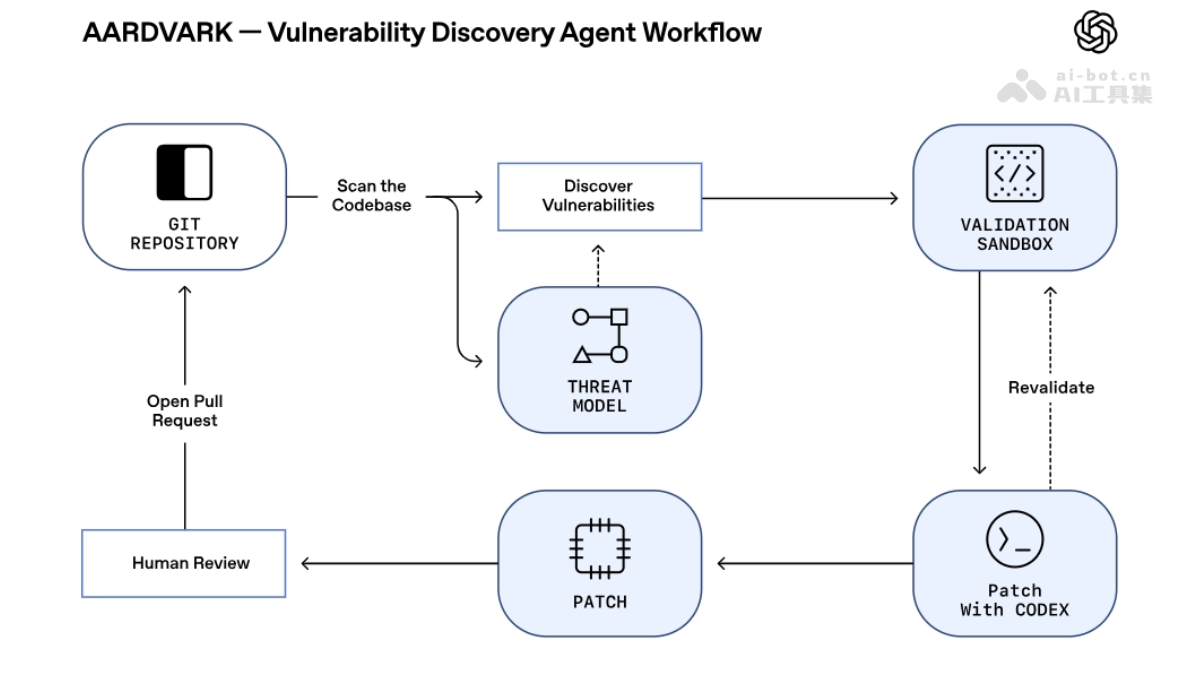

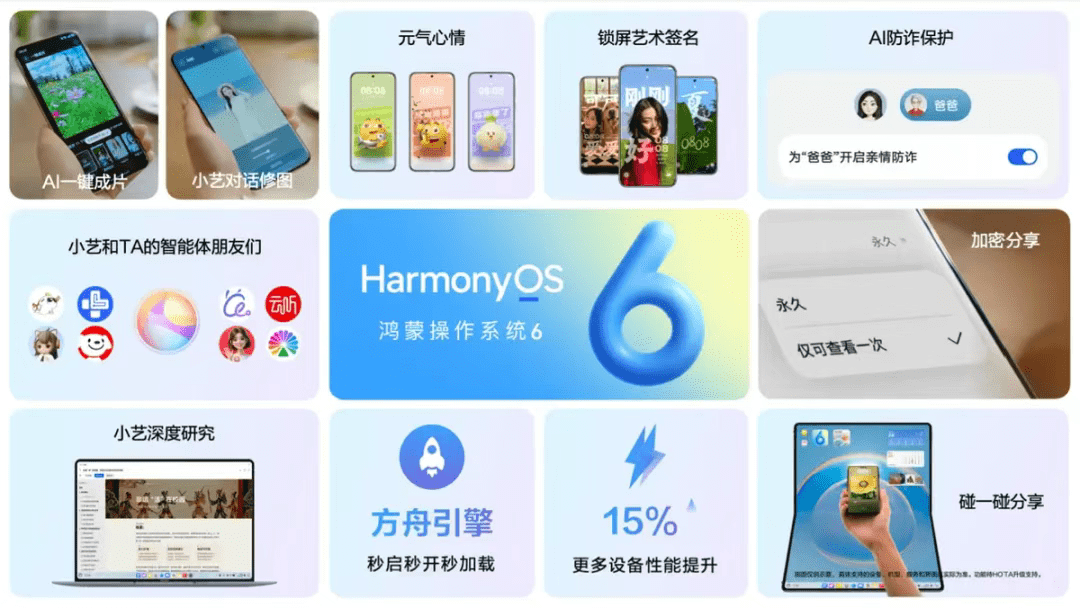

在此背景下,10月22日上线的鸿蒙6,可视为操作系统领域一次'换引擎'的尝试。其核心价值在于将'AI原生'作为系统设计的出发点,目标就是拆掉那堵墙。鸿蒙5提出的核心解法,是用'意图驱动'取代'指令驱动'——这一根本性变革意味着操作系统调配资源的逻辑发生了改变:它不再被动等待用户的'点击'指令,而是尝试从系统底层理解用户的模糊'意图'。

基于意图驱动,鸿蒙智能体(Agent)这一全新架构组件得以实现。它扮演系统级服务调度者的角色,能够主动调动跨应用、跨设备的资源,为用户提供'一步到位'的服务,将'人找服务'转变为'服务找人'。

实践落地:从概念到用户体验的跨越

在鸿蒙生态中,'意图驱动'和'智能体'理念已经开始落地实践。鸿蒙版航旅纵横推出了基于云端推送的实况窗,用户无需打开应用就能实时查看航程信息,还有天气动效提醒航线上的夕阳、赏月等景观;鸿蒙版京东则实现了小艺建议内购物车降价和店铺上新提醒等功能。

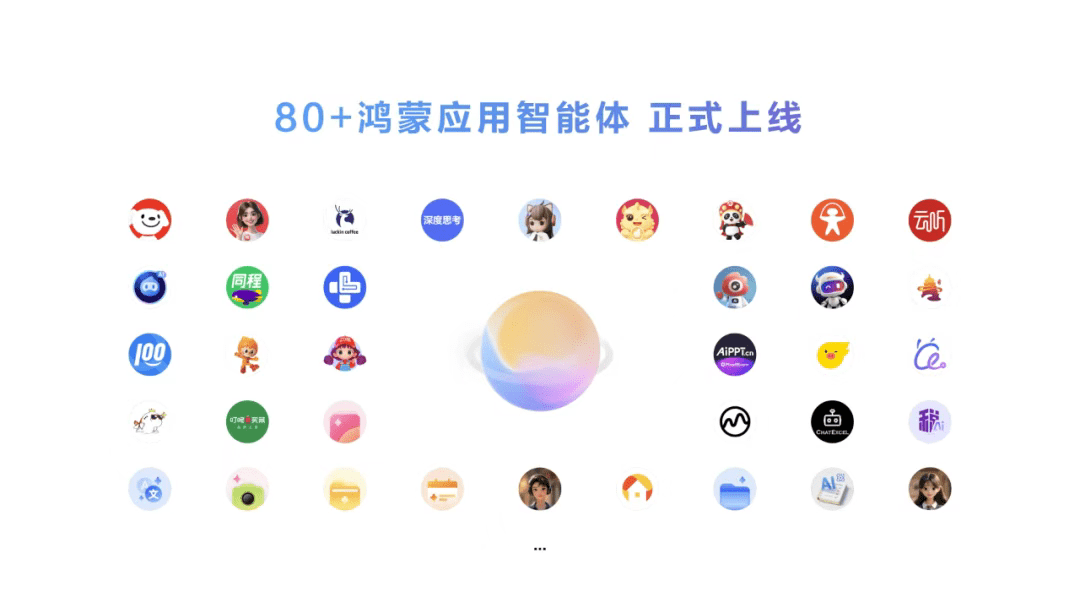

这些看似简单的功能背后,是系统架构的深刻变革。传统应用只能在自身边界内提供服务,而鸿蒙智能体则打破了这一限制,实现了跨应用、跨设备的服务协同。目前已有超过80个鸿蒙应用智能体上架,这标志着一个新交互范式的开启。

高德地图上线的Traffic-VLM交通视觉语言大模型,其价值不再是提供更精美的地图,而是在理解'拥堵'这一复杂场景后,主动为用户生成最优解决方案;鸿蒙版小红书首发支持圈选搜笔记功能,开发者思考的出发点已不再是'如何在App内优化搜索框',而是'如何让用户在系统的任何界面都能方便地发起搜索'。

这些案例表明,鸿蒙正在重新定义开发者与用户之间的关系——不再是简单的功能提供者与使用者,而是共同创造者与体验受益者。

鸿蒙的独特优势:为何是它引领变革

为什么是鸿蒙,率先在操作系统层面进行如此系统性的变革?这背后有其清晰的技术路线和生态逻辑。

首先,是鸿蒙技术架构的'分布式'基因。从设计之初,鸿蒙就致力于打通设备间的壁垒。这种为'万物互联'而生的架构,为智能体跨设备、跨应用协同调度提供了天然基础。传统操作系统需要大量改造才能实现的功能,在鸿蒙架构中已成为原生能力。

其次,是华为在盘古等AI大模型上的长期投入,为鸿蒙智能体提供了必需的语义理解能力。没有强大的AI模型支撑,'意图驱动'只能停留在概念层面。华为将AI大模型能力深度整合到操作系统中,使鸿蒙具备了真正的'AI原生'特质。

最后,是庞大的终端基础。超10亿的鸿蒙生态设备为AI服务的落地和迭代提供了广阔的试验场和用户基础,而HarmonyOS 5终端设备数在短时间内突破2300万,展现的'鸿蒙速度',则为鸿蒙6的生态爆发奠定了市场基础。

开发者的进化:从功能实现到场景创造

鸿蒙6这台为AI而生的'新引擎'就位后,对开发者而言意味着作业平台和开发范式的根本转变。他们的角色需要从'功能实现者'向'场景创造者'进化。

过去,开发者的核心工作是在App的边界内实现一个孤立的功能。而在新的范式下,核心工作变成了创造一个能解决用户真实场景问题的'元服务',并将其能力开放给系统。这要求思维模式的跃迁——从'UI/UX思维'转向'意图/服务流程思维'。

这种转变对开发者提出了新的要求:不仅要精通传统开发技能,还需要理解用户场景、掌握AI模型应用能力,并具备跨设备、跨应用的服务整合思维。鸿蒙生态正在通过多种方式帮助开发者完成这一转型。

当前在鸿蒙平台,微信每月进行一次重要版本更新,QQ浏览器在鸿蒙端首发AI升级版本,微博鸿蒙版则率先支持HDR Vivid超高清图片。腾讯、阿里、字节、美团、京东等头部大厂纷纷在鸿蒙6首发重磅新功能,如腾讯地图的'实况窗红绿灯读秒'、京东的'高精度AR摆摆看'等。

为加速这一进程,鸿蒙生态还通过战略性投入降低开发者的转型成本。华为每年投入超过60亿元支持开发者创新,并启动了10亿元的'鸿蒙天工计划',全方位扶持AI生态。这种投入旨在加速一个正向飞轮的形成:平台提供工具和激励,开发者创造创新服务,用户体验提升,更多用户加入,平台对开发者的吸引力也随之增强。

未来展望:AI原生操作系统的演进之路

随着鸿蒙6的推出,操作系统向'AI原生'的演进已是明确的行业趋势。这一趋势不仅体现在华为的鸿蒙系统中,苹果的iOS、谷歌的Android也在不同程度上融入AI能力。然而,鸿蒙的独特之处在于它从架构层面就为AI原生设计,而非在现有系统上叠加AI功能。

未来,我们可以预见几个发展方向:一是AI能力将进一步深度整合到系统底层,使'意图理解'更加精准和自然;二是跨设备、跨场景的服务协同将更加无缝,真正实现'万物互联'的愿景;三是开发者工具链将更加完善,降低AI原生应用的开发门槛。

对于开发者而言,这既是挑战也是机遇。那些能够快速适应新范式、掌握AI原生开发技能的开发者,将在这一轮技术变革中占据先机。而鸿蒙生态提供的'新船票',正是他们驶向这片蓝海的通行证。

结语

回到1024程序员节,开发者们的集体热情,正是源于对AI带来的产业机会的清晰感知。而华为鸿蒙在这个时间点上举办的这场活动,是对开发者的致敬,也是一场集体动员。

旧世界的墙正在被推倒,新世界的蓝图已经展开。操作系统向'AI原生'的演进,已是明确的行业趋势。鸿蒙所做的,是为这个趋势,提供了一个系统性的实现路径和商业范本。

这是一个新大陆被发现的时刻,地图将被重绘,而开发者,就是第一批手握罗盘的探险家。那些率先投身新范式的探索者,将最先获得定义未来的回报。