在当今快速变化的商业环境中,组织正面临着前所未有的数据洪流和决策压力。传统的静态AI系统已难以满足日益复杂的需求,而实时反馈驱动的自主工作流正成为解决这一挑战的关键。本文将深入探讨信号循环机制如何通过精细调整和持续学习,推动AI应用与智能代理达到前所未有的性能水平。

从静态到动态:AI应用的范式转变

传统的AI应用开发往往遵循一个线性的、静态的模式:收集数据、训练模型、部署应用、周期性更新。这种方法在变化相对缓慢的环境中尚能发挥作用,但在当今快速变化的市场环境中,其局限性日益明显。

现代AI应用需要具备自我进化的能力,能够实时适应环境变化、用户反馈和业务需求。这种转变不仅仅是技术层面的升级,更是对AI开发思维方式的根本性重塑。从"一次构建,长期运行"到"持续学习,实时优化",AI应用正在经历一场深刻的范式革命。

信号循环:AI优化的核心机制

信号循环是构建高效AI应用的核心机制,它建立了一个从环境反馈到模型优化的闭环系统。这一机制包括三个关键环节:信号收集、分析和应用。

信号收集:多维度数据获取

有效的信号收集系统需要从多个渠道获取数据,包括用户交互数据、系统性能指标、外部环境变化等。这些信号需要被结构化、标记化,以便于后续分析。先进的组织正在部署专门的数据管道,实时捕获和处理这些信号流。

信号分析:提取有价值洞察

收集到的原始信号需要经过复杂的分析过程,才能转化为有价值的洞察。这涉及到模式识别、异常检测、趋势预测等多种技术。机器学习算法在这一阶段发挥着关键作用,能够从海量数据中提取出人类难以发现的模式和关联。

信号应用:模型实时优化

分析得出的洞察需要被转化为具体的模型调整行动。这可能涉及参数微调、架构调整或训练数据更新。现代AI平台提供了自动化工具,使这一过程能够高效、可靠地进行,从而实现模型的持续进化。

构建世界级AI应用的实践框架

基于信号循环理论,我们可以构建一个系统性的框架,指导组织开发出真正意义上的世界级AI应用。

阶段一:基础架构设计

在项目启动阶段,就需要将信号循环机制纳入系统架构设计。这包括设计数据收集接口、建立分析管道、定义优化触发条件等。基础架构的健壮性直接决定了后续优化的效果和效率。

阶段二:初始模型训练

在初始模型训练阶段,需要充分利用历史数据和领域知识,构建一个高质量的基线模型。这一阶段的重点是确保模型具备足够的泛化能力和鲁棒性,为后续的实时优化奠定坚实基础。

阶段三:部署与监控

模型部署后,需要建立全面的监控系统,实时跟踪模型性能和用户反馈。这一阶段的关键是定义合理的性能指标和预警机制,确保任何性能下降都能被及时发现和处理。

阶段四:持续优化循环

基于监控收集到的信号,组织需要建立定期的优化循环。这可能涉及从每日到不等的优化频率,具体取决于应用场景和业务需求。持续的优化循环是AI应用保持竞争力的关键。

行业案例研究:信号循环的成功实践

金融服务中的实时风控系统

一家全球领先的金融机构通过实施信号循环机制,将其风控系统的误报率降低了40%,同时保持了99.9%的欺诈检测率。该系统每天处理超过10亿笔交易,通过实时分析用户行为模式和交易特征,能够自适应地调整风险阈值和检测策略。

该系统的核心创新在于引入了"行为基线"概念,为每个用户建立个性化的正常行为模型。当检测到偏离基线的异常行为时,系统会自动调整风险评分,并结合实时地理位置、设备指纹等多维信号进行综合判断。

零售业的个性化推荐引擎

一家大型电商平台通过优化其推荐引擎的信号循环机制,将点击率提升了35%,转化率提高了28%。该系统不再依赖于静态的用户画像,而是通过实时分析用户的浏览历史、停留时间、购买决策等行为信号,动态调整推荐策略。

特别值得一提的是,该系统引入了"探索-利用"平衡机制,在保证推荐相关性的同时,不断探索新的商品类别和推荐方式,避免了推荐系统的"信息茧房"效应,为用户提供了更加丰富和多元的购物体验。

医疗健康领域的诊断辅助系统

一家顶尖医疗中心开发了一个基于信号循环的AI诊断辅助系统,通过分析数百万份病历和医学影像,不断优化其诊断准确率。该系统不仅能够提供初步诊断建议,还能根据医生的实际反馈和后续诊断结果进行自我调整。

该系统的独特之处在于它建立了一个"知识图谱",将医学知识、患者数据和临床指南有机结合起来。通过实时分析最新的医学研究成果和临床实践,系统能够不断更新其知识库,确保诊断建议始终与最新的医学标准保持一致。

技术挑战与解决方案

尽管信号循环机制展现出巨大潜力,但在实际应用中仍面临诸多技术挑战。以下是几个关键挑战及其解决方案。

数据质量与一致性

挑战:信号循环的有效性高度依赖于数据质量,而现实世界中的数据往往存在噪声、缺失和不一致的问题。

解决方案:实施严格的数据治理框架,包括数据清洗、标准化和质量控制流程。同时,采用异常检测算法识别和处理异常值,确保分析结果的可靠性。

实时处理延迟

挑战:在许多应用场景中,信号处理和分析需要在毫秒级时间内完成,这对系统架构提出了极高要求。

解决方案:采用流处理架构和边缘计算技术,将计算任务尽可能靠近数据源。同时,优化算法复杂度,使用增量学习和在线学习等技术,减少计算开销。

模型漂移检测

挑战:随着环境变化,模型性能可能会逐渐下降(模型漂移),需要及时检测和应对。

解决方案:建立模型性能监控机制,定期评估模型在新数据上的表现。同时,实施概念漂移检测算法,识别数据分布的变化,并触发相应的模型更新或重新训练。

隐私与合规

挑战:信号循环涉及大量用户数据,如何在提升性能的同时保护用户隐私和满足合规要求是一大挑战。

解决方案:采用差分隐私、联邦学习和同态加密等技术,实现在保护隐私前提下的模型训练和优化。同时,建立严格的数据访问控制和审计机制,确保数据处理过程符合相关法规要求。

未来展望:AI自主工作流的发展趋势

随着技术的不断进步,AI自主工作流将呈现以下发展趋势:

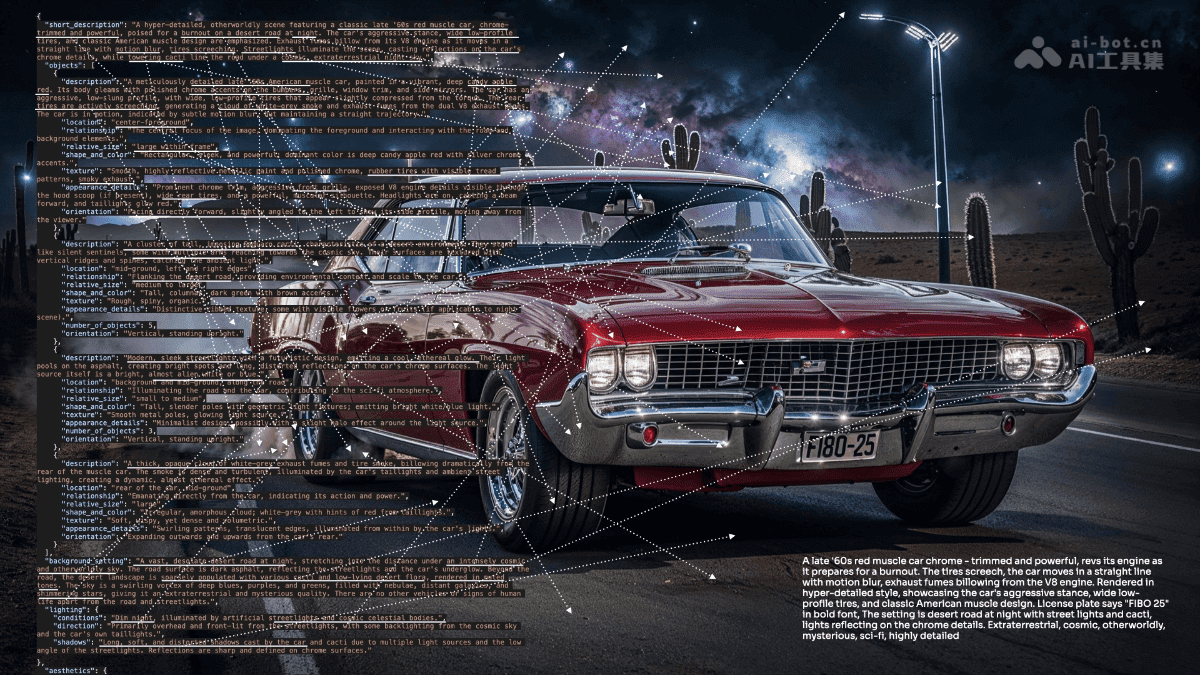

多模态信号融合

未来的AI系统将能够处理和融合来自多种模态的信号,包括文本、图像、语音、视频等,形成更加全面和准确的环境理解。这种多模态融合将大大提升AI系统的感知能力和决策质量。

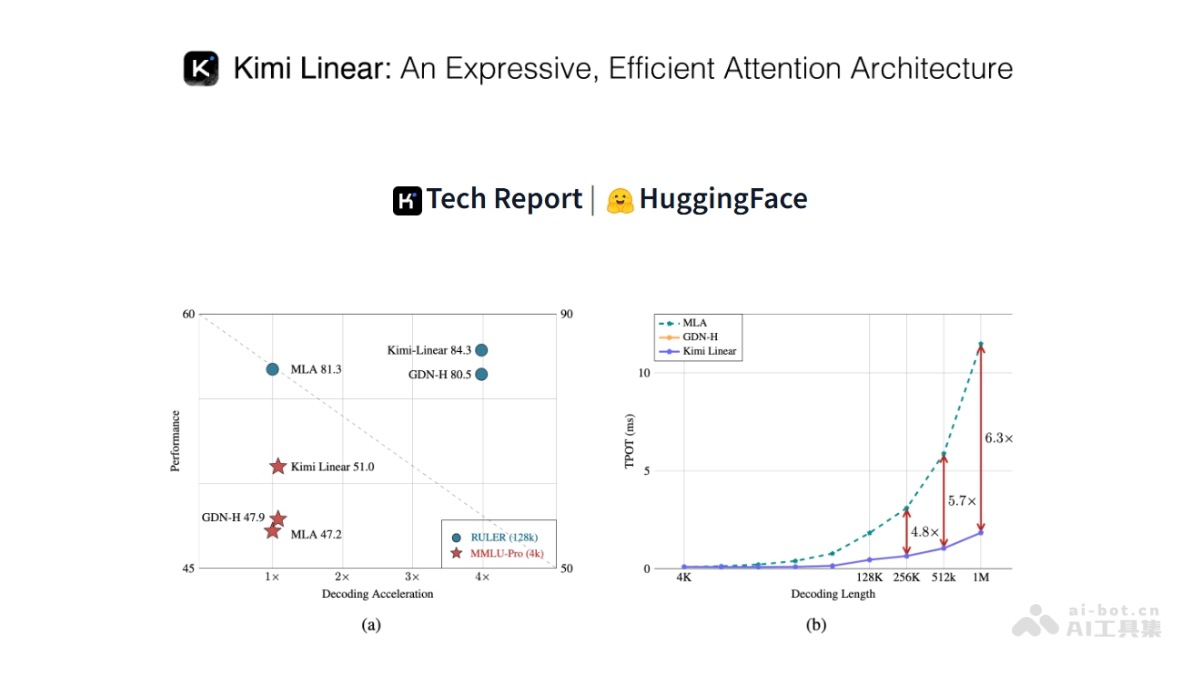

自主学习与元学习

AI系统将不再仅仅依赖外部信号进行优化,而是能够自主学习最优的优化策略和适应机制。元学习技术的应用将使AI系统具备"学会学习"的能力,能够更快地适应新环境和新任务。

人机协同进化

未来的AI系统将与人类形成更加紧密的协同关系,通过双向学习和反馈共同进化。人类将不再仅仅是AI系统的使用者,还将成为其训练师和指导者,共同推动AI能力的边界。

可解释AI与信号透明化

随着AI系统在关键领域的应用日益广泛,其决策过程的可解释性变得越来越重要。未来的信号循环机制将更加注重透明度和可解释性,使AI系统的优化过程和决策依据能够被人类理解和验证。

实施建议:组织如何拥抱信号循环

对于希望实施信号循环机制的组织,以下是一些建议:

建立数据驱动文化

成功实施信号循环的第一步是建立数据驱动的组织文化。这意味着决策应基于数据而非直觉, experimentation应被鼓励,失败被视为学习机会而非惩罚理由。

投资基础设施

信号循环的有效实施需要强大的技术基础设施支持,包括数据存储、处理和分析平台。组织应考虑采用云原生架构和微服务设计,以提高系统的灵活性和可扩展性。

培养跨职能团队

信号循环的实施需要数据科学家、软件工程师、领域专家和业务分析师的紧密合作。组织应打破部门壁垒,建立跨职能团队,共同推进AI应用的开发和优化。

采用迭代方法

信号循环的实施不应被视为一次性项目,而是一个持续迭代的过程。组织应采用敏捷方法,快速构建原型、收集反馈、验证假设,并逐步完善系统。

重视伦理与治理

随着AI系统自主性的增强,伦理和治理问题变得越来越重要。组织应建立AI伦理框架和治理机制,确保AI系统的开发和应用符合社会价值观和法律法规要求。

结论:迈向自主智能的新时代

信号循环机制代表了AI应用开发的前沿方向,它通过实时反馈和持续学习,使AI系统能够不断进化,适应复杂多变的环境。从金融服务到零售业,从医疗健康到制造业,越来越多的组织正在通过实施信号循环,释放AI的真正潜力。

未来,随着技术的不断进步,AI自主工作流将变得更加智能、更加适应性强,成为组织竞争力的核心驱动力。那些能够率先掌握这一技术的组织,将在未来的商业竞争中占据领先地位。拥抱信号循环,就是拥抱AI驱动的自主智能新时代。