在医疗科技领域,一项革命性技术正在悄然改变我们对医疗植入物的认知。麻省理工学院媒体实验室的研究团队开发出一种仅沙粒大小的微型天线,能够通过外部磁场为体内深部组织医疗植入物提供无线供电。这一突破不仅解决了传统医疗植入物的诸多限制,更为未来微创生物电子设备的发展开辟了全新道路。

微型天线:医疗植入物的未来

"这是缩小深部组织植入物的下一个重大步骤,"媒体实验室纳米-生物控制研究组的博士生Baju Joy表示,"它实现了无需电池的植入物,可以通过针头放置,而不是需要大手术。"

这项研究成果已发表在2025年10月的《IEEE天线与传播汇刊》上,由博士生Yubin Cai担任第一作者,高级作者为媒体实验室AT&T职业发展副教授Deblina Sarkar。研究团队还包括Benoît X. E. Desbiolles和Viktor Schell(前MIT博士后)、Shubham Yadav(MIT媒体艺术与科学博士生)、David C. Bono(MIT材料科学与工程系讲师)以及Sarkar教授领导的纳米-生物控制研究组成员。

技术突破:解决传统植入物的局限

目前,深部组织植入物的供电主要有两种方式:一种是植入体内数厘米长的电池,需要定期更换;另一种是通过手术放置的厘米级磁线圈进行无线供电。然而,传统线圈方法仅在高频下工作,可能导致组织加热,限制了在亚毫米尺寸下安全传输的功率量。

"超过这个限制,你就会开始损伤细胞,"Joy解释道。

正如研究团队在论文中所指出的,"在超小尺寸(小于500微米)下开发能够在低频段高效工作的天线具有挑战性。"

创新原理:磁电效应的巧妙应用

Sarkar教授领导研发的200微米天线之所以能在低频(109 kHz)下工作,归功于一项创新技术:将磁致伸缩薄膜(在磁场作用下变形)与压电薄膜(将变形转换为电荷)层压在一起。

当施加交变磁场时,磁致伸缩薄膜内的磁畴会使其变形,就像一块交织着金属片的布料在强磁场下会扭曲一样。磁致伸缩层的机械应变导致压电层在上下放置的电极之间产生电荷。

"我们正在利用这种机械振动将磁场转换为电场,"Joy解释道。

性能优势:显著的功率提升

Sarkar教授表示,新开发的天线比依赖金属线圈并在GHz频率范围内工作的类似尺寸植入天线能传输高出4-5个数量级的功率。

"我们的技术有可能为能够在人体内深处无线运行的最小侵入性生物电子设备开辟新途径,"她说。

激活天线的磁场由类似于可充电无线手机充电器的设备提供,体积小到可以像贴片一样应用于皮肤,或放入靠近皮肤表面的口袋中。

制造与集成:与现有微电子技术的无缝结合

由于天线采用与微芯片相同的技术制造,可以轻松集成到现有的微电子中。

"这些电子和电极可以很容易地做得比天线本身小得多,它们将在纳米制造过程中与天线集成,"Joy说,并补充说研究团队的工作利用了50年来在使晶体管和其他电子元件小型化方面的研发成果。"其他组件可以非常小,整个系统可以通过针头注射放置。"

研究人员表示,天线的制造可以轻松扩大规模,可以注入多个天线和植入物来治疗身体的大面积区域。

应用前景:从心脏到大脑的广泛可能性

除了心脏起搏和神经调节外,该天线的另一个可能应用是体内的葡萄糖检测。已有带有光学传感器的电路可用于检测葡萄糖,但如果能将无线电源非侵入性地集成到体内,这一过程将大大受益。

"这只是一个例子,"Joy说,"我们可以利用所有其他使用相同制造方法开发的技术,然后轻松地将它们集成到天线中。"

技术细节:低频高效工作的奥秘

传统无线充电系统通常使用高频(GHz范围)电磁场,这种高频波在生物组织中传播时会迅速衰减,导致能量损失和潜在的组织加热。相比之下,MIT团队开发的天线工作在低频(109 kHz),能够更有效地穿透组织,减少能量损失。

天线的关键创新在于其磁电结构。磁致伸缩材料(如铁镓合金)在磁场作用下会产生机械应变,这种应变通过层压的压电材料(如PZT)转换为电能。这种转换机制使得天线能够在低频下高效工作,同时避免了高频电磁场可能带来的组织加热问题。

临床意义:微创与安全的完美结合

这项技术的临床意义不容忽视。传统的心脏起搏器植入需要开胸手术,而神经调节器植入可能需要颅骨手术。这些不仅创伤大,恢复期长,还可能引发并发症。可注射天线技术的出现,使这些植入物可以通过简单的注射完成,大大减少了手术创伤和恢复时间。

此外,无电池设计意味着患者不再需要通过手术更换电池,避免了重复手术的风险和不适。对于需要终身依赖这些设备的患者来说,这是一个巨大的生活质量提升。

未来展望:生物医学工程的无限可能

随着这项技术的不断成熟,我们可以预见未来可能出现更多基于可注射天线的医疗设备。例如,针对帕金森病的精准神经调节系统,能够根据患者症状实时调整刺激参数;或是对糖尿病患者持续监测血糖水平并自动释放胰岛素的智能系统。

Sarkar教授团队已经开始探索将这种天线与其他生物传感器结合的可能性,创造出能够监测多种生理参数的多功能植入系统。这些系统可能会彻底慢性疾病的管理方式,从被动的症状控制转向主动的健康监测和干预。

技术挑战与解决方案

尽管这项技术前景广阔,但仍面临一些挑战。首先是功率传输效率的问题,尤其是在植入物位于身体较深部位时。研究团队正在优化天线设计和外部发射器,以提高功率传输效率。

其次是生物相容性和长期安全性。研究团队选择了已被广泛认可为生物相容性的材料,并正在进行长期植入测试,确保设备在体内长期稳定工作不会引起不良反应。

最后是制造一致性和大规模生产的可行性。由于天线采用与微芯片相同的制造工艺,这为大规模生产提供了便利。研究团队正在与医疗设备制造商合作,探索将这项技术转化为临床应用的途径。

社会影响:医疗普惠的新可能

这项技术的潜在社会影响同样深远。在医疗资源有限的发展中地区,可注射天线技术可能大大降低医疗植入物的使用门槛。无需复杂手术和定期更换电池的特点,意味着更多患者能够负担并接受这些 potentially life-saving treatments。

此外,这项技术还可能为个性化医疗提供新的工具。通过将多个小型传感器注入体内,医生可以获取更全面、更精确的患者生理数据,从而制定更个性化的治疗方案。

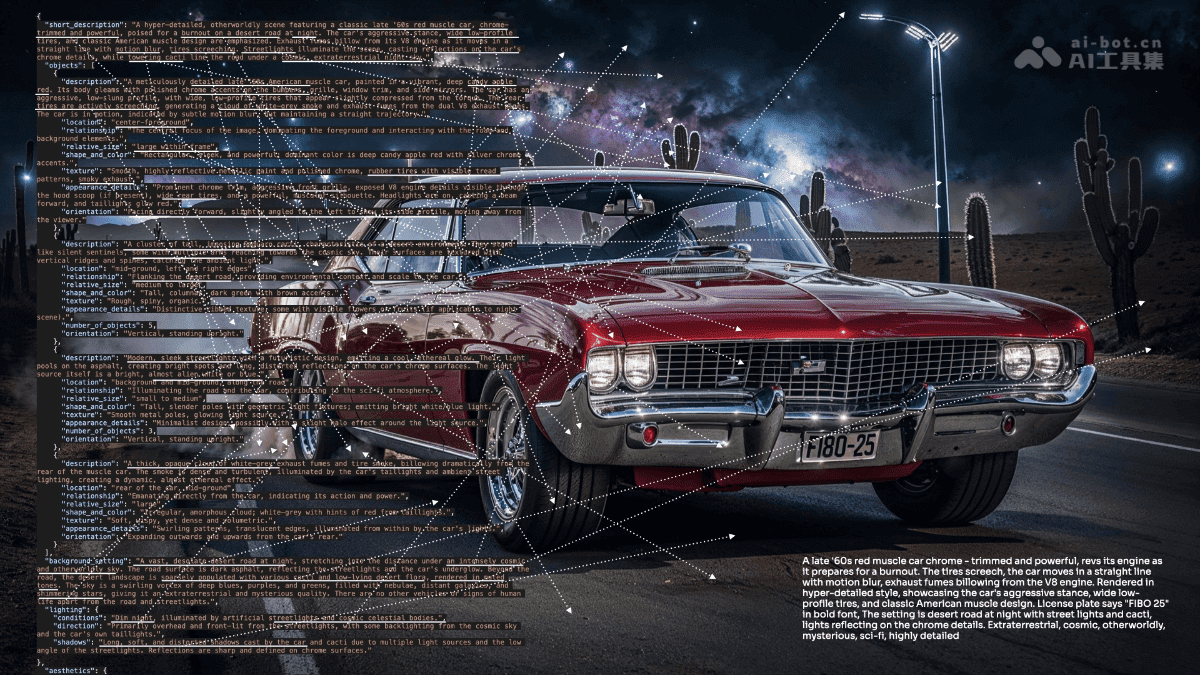

图:可注射磁电天线结构示意图,展示了磁致伸缩层与压电层的层压结构,以及如何在低频磁场作用下产生电能。

行业反应与专家评价

这一技术突破在医疗科技领域引起了广泛关注。多位生物医学工程专家表示,这项技术解决了医疗植入物长期存在的几个关键问题,尤其是微创供电和长期稳定性。

"这项工作代表了无线医疗供电领域的重要进展,"一位不愿具名的医疗设备制造商高管评价道,"它不仅解决了技术挑战,还考虑到了临床应用的实用性,这对于新技术从实验室走向临床至关重要。"

神经外科专家也对这项技术表示看好,特别是对于需要深部脑刺激的帕金森病患者。"传统DBS手术需要精确的电极放置,而这项技术可能使植入过程更加简单和安全,"一位资深神经外科医生表示。

商业化路径:从实验室到病床

研究团队已经与几家医疗技术公司建立了合作关系,探索这项技术的商业化可能性。预计未来3-5年内,基于这项技术的首批医疗设备可能会进入临床试验阶段。

商业化过程中,监管审批是一个关键环节。由于这项技术涉及体内植入物,需要通过严格的FDA和其他监管机构的审批。研究团队正在准备相关数据,证明其安全性和有效性。

此外,成本控制也是大规模应用的关键。研究团队表示,由于天线采用成熟的微电子制造工艺,大规模生产后成本有望控制在可接受范围内,使更多患者能够受益。

伦理考量:技术进步与责任

随着医疗植入物技术的进步,相关的伦理问题也日益凸显。例如,这些设备收集的患者生理数据如何保护?谁有权访问这些数据?在紧急情况下,设备是否可以被远程关闭或修改?

研究团队表示,他们正在与伦理学家和法律专家合作,制定数据安全和隐私保护框架,确保这项技术的应用符合最高的伦理标准。

结语:医疗科技的新篇章

麻省理工学院媒体实验室的这项突破性技术,不仅解决了医疗植入物供电的技术难题,更为未来医疗科技的发展指明了方向。可注射、无电池、微创的特点,使这项技术有望从根本上改变医疗植入物的设计和应用方式。

随着技术的不断成熟和应用的拓展,我们可以期待看到更多基于这一原理的创新医疗设备出现,为患者提供更安全、更有效、更便捷的治疗选择。这不仅是一项技术突破,更是医疗科技领域迈向个性化、精准化、微创化的重要一步。

正如Sarkar教授所言:"我们的技术有可能为能够在人体内深处无线运行的最小侵入性生物电子设备开辟新途径。" 这句话不仅描述了当前的技术成就,更预示了医疗科技的美好未来。