引言:体验革命与行业变革

在"房住不炒"的大趋势下,中国房地产行业正悄然驶入一个以存量改善和品质提升为核心的"新周期"。当房子回归其最根本的居住属性,用户对"好房子"的需求,便不再局限于空间和地段,而是转向了对"体验"的极致追求。一个更舒适、更便捷、更懂居住者的"家",正成为市场的刚性需求。

然而,在过去很长一段时间里,"智能家居"更像是一个被动响应的"遥控器集合"。用户需要面对无数的App、开关和复杂的设置,最终得到的不是便利,而是更繁琐的操控。技术范式的革新正在打破这一僵局,随着大模型和AI Agent技术走向成熟,一个真正"会思考的空间"成为了可能。

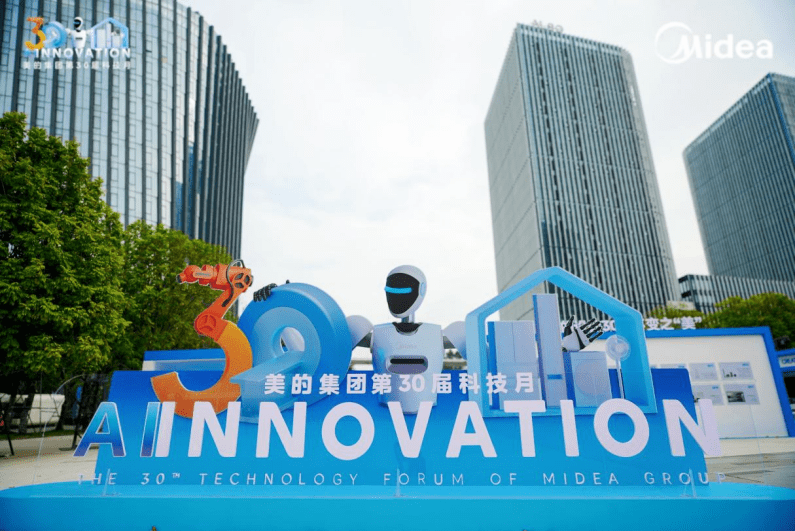

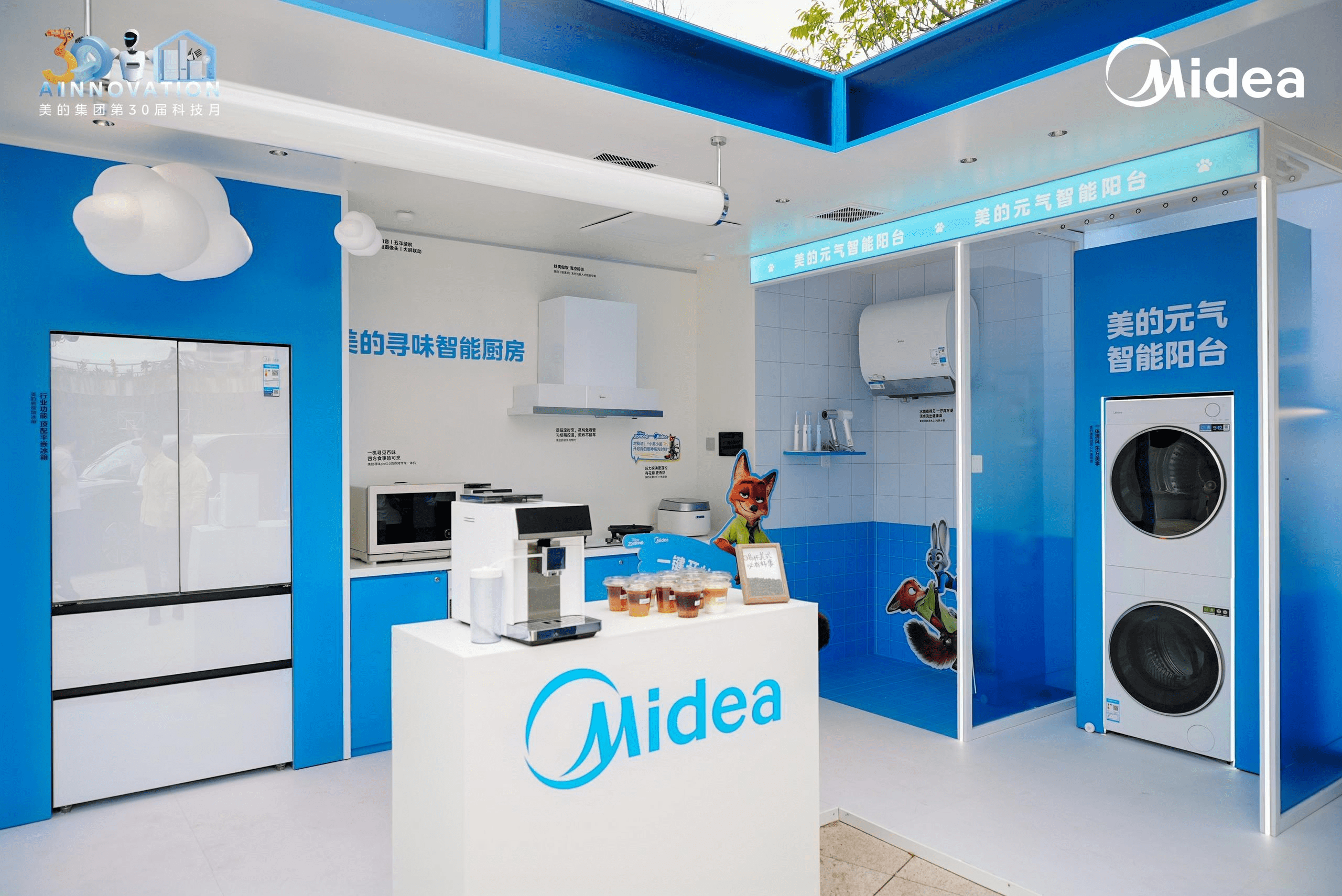

从产品到空间再到服务的进化

在这场从"产品"到"空间",再到"服务"的进化中,传统家电巨头正凭借其对"家"的深刻理解和庞大的硬件基座,成为新的领跑者。在刚刚落幕的第30届美的科技月上,美的集团将主题定为"AInnovation",全面展示了其全屋智能战略,标志着其智能化布局正从"单品智能"的1.0时代,加速跃迁至"AI智能"的3.0时代。

这种进化不仅仅是技术层面的提升,更是思维模式的转变。传统家电关注的是单个产品的功能与性能,而全屋智能则着眼于整个空间的协同与体验。美的全屋智能总经理尚喆博士指出:"我们的目标不是制造更多的智能设备,而是创造一个真正懂你的智能空间。"

多入口与多传感:重构人与家的交互方式

在美的旗下高端品牌COLMO的全屋智能体验中心,一个最直观的感受是:物理按键和手机App正在"消失"。这背后是美的全屋智能重构交互方式的第一层逻辑:用"无处不在的交互"替代"手控"。

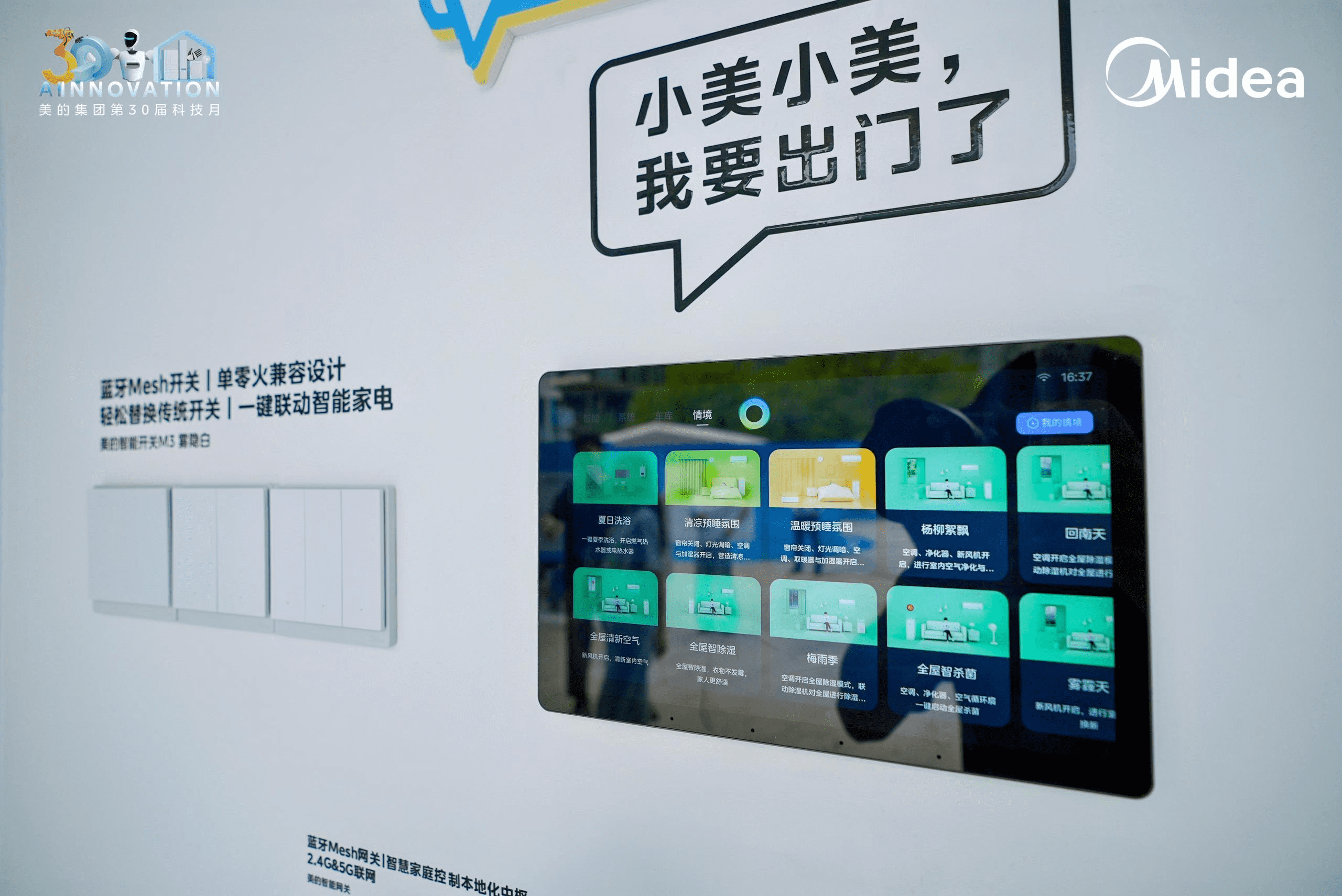

语音交互的全面升级

语音正成为家庭空间中的第一交互入口。这不仅是指简单的语音助手,更是指一种"去App化"和"去开关化"的趋势。在美的最新的美居App 7.0版本中,AI被置于最核心的入口。用户甚至无需理解复杂的"自动化"或"场景"概念,只需按住AI键,用一句自然语言描述需求——"我希望每天晚上9点到第二天早上8点,路过走廊时灯自动打开"——小美AI智能体就能自动在后台生成这一复杂的自动化场景。

这种交互方式的革命性在于,它将复杂的设备控制逻辑隐藏在自然语言背后,让用户无需学习任何专业术语或操作步骤,只需用日常对话的方式就能实现复杂的场景控制。

分布式枢纽策略

更重要的是美的的"分布式枢纽"策略。除了安装在家中各个位置的智能面板、智能音箱,美的还试图将空调、冰箱、洗衣机等在家中"永远在线"的大家电,转变为"分布式入口"。

"我们认为最重要的是家电出口,"尚喆博士表示,"这些常插电的设备,它在这个空间里面都具备唯一性。用户走到这个空间就可以随时的跟它进行交互。"

试想在厨房做饭时手上沾满油污,用户无需寻找手机或触碰开关,直接对油烟机发出指令;在卧室,则可以直接与空调对话,调节温度、查询天气。这种策略让交互变得无处不在,且更符合直觉。

智能大脑的支撑

这种流畅交互的实现,依赖于后台一个强大的"大脑"。美的的答案是"小美AI智能体",其融合了美的自研的"美言大模型"和第三方大模型(如豆包、DeepSeek)的能力。它在后台统筹着全屋的空气、水、烹饪、光影、安防、能源等六大子系统,将复杂的设备协同隐藏于无形的语音交互背后,而用户能感受到的只是与AI对话时的"一呼百应"。

美言大模型作为美的自主研发的语言模型,针对家居场景进行了深度优化,能够理解复杂的家居指令,并准确执行。同时,通过融合第三方大模型的能力,小美AI智能体能够不断学习和进化,提供越来越精准的服务。

人车家的场景闭环:让自动化真正可用

如果说"多入口"解决了交互的便捷性,那么美的全屋智能的第二层逻辑,就是通过"多传感"和"场景闭环",让智能从"手动"走向"自动"。

人车家生态的打通

这在"人·车·家"生态的打通上体现得尤为明显。在体验中心展示的场景中,当用户驾车驶入距离家庭数公里的范围时,系统便能自动触发"回家模式"。

这并非简单的"车控家",而是AI Agent基于用户行程和环境数据的"主动服务":家中的中央空调提前启动,调节至舒适温度;热水器开始预热;空气净化器开始运行。当用户打开家门时,迎接他的是一个已准备就绪的舒适空间。

"我们找了大量的用户,做了入户的访谈,找到真实的用户场景,去定义了'车控家'和'家控车'两个用户最关注的场景。"尚喆博士提到。美的的逻辑是"用户有需要就去接",因此其"朋友圈"正在迅速扩大,目前已与华为、OPPO、vivo等手机厂商,以及比亚迪、蔚来等车企实现了深度互联。

无感服务的实现

在"家"这个空间内部,更精细化的"无感服务"则依赖于遍布空间的传感器。当卧室内的人体传感器在夜间感知到用户起身,系统会判断用户的起夜需求,自动打开从卧室通往卫生间的夜灯带,并保持柔和的低亮度,避免刺眼;当用户离家锁门时,"安防Agent"不仅会启动警戒,家中的摄像头还会自动旋转,进行"物理遮蔽",保护隐私。

这些过去需要用户手动设置的复杂场景,如今正被AI和传感器驱动的"自动化"所取代。通过"光影Agent"、"安防Agent"和"AirAgent"等智能体的协同,AI正学习主动感知人的状态和环境的变化,提供"润物细无声"的自动化服务。

智能体的协同工作

美的全屋智能系统中的各个智能体并非独立工作,而是形成了一个协同网络。例如,当"安防Agent"检测到用户离家时,会通知"能源Agent"关闭不必要的电器,通知"光影Agent"关闭灯光,同时通知"安防Agent"启动警戒模式。这种协同工作确保了整个系统的高效运行,避免了各个子系统之间的冲突。

开放的悖论:谁来推倒"围墙"?

从无处不在的语音入口,到"人车家"的自动化场景,美的正试图呈现一个高度智能化的未来。然而,一个无法回避的行业性难题,也横亘在所有厂商和用户面前。

行业的开放困境

这就是全屋智能行业普遍存在的"开放悖论"。一方面,几乎所有主流厂商(包括美的)都在积极拥抱开放,纷纷宣布支持Matter、鸿蒙智联等开放协议,摆出"万物互联"的姿态。但另一方面,各家又在不遗余力地构建自己的"私有生态"——即自家的全屋智能系统,其核心目的仍是强化用户对自己品牌硬件的黏性,第三方的竞品很难被真正接入。

这种"表面开放、实则封闭"的策略,正直接导致糟糕的用户体验。今天走进一家全屋智能品牌的门店,每个用户都会问到一个简单而关键的问题:如果我购买了美的全屋智能系统,但看上了一款海尔或格力的电器,它能接入吗?

答案在当下几乎是否定的。这种"选边站"的现实,让用户陷入了两难:要么忍受这台心仪的电器成为家中格格不入的"智能孤岛",要么只能被迫在品牌的"围墙花园"里,从有限的生态产品中做出妥协。

美 openness的探索

面对这一问题,尚喆博士的回应坦诚且关键:"我只能说一切皆有可能。"他透露,美的"已经开始和其他的厂商有过这样的探讨了。"

美的的开放策略并非一蹴而就,而是采取渐进式的方式。首先,通过支持Matter等开放协议,实现基础层面的互联互通;其次,逐步开放API接口,允许第三方开发者接入;最后,探索跨品牌设备之间的深度协同,实现真正的"无感互联"。

行业共荣的可能性

只有当厂商们真正意识到,开放不是为了"圈地",而是为了"共荣",并愿意携手推倒彼此间的"生态壁垒",实现跨品牌的无缝互联时,全屋智能才能迎来真正的爆发期。

在这个坚实的互联基础上,行业再去探索更遥远的未来——如美的远见者大会上所探讨的"具身智能"和"家电机器人化",让AI从"数字控制"迈向"物理服务",比如让机器人从洗衣机取衣、从冰箱分拣食物、甚至炒菜做饭等,才具有现实意义。

未来展望:AI家居的无限可能

随着AI技术的不断进步,家居智能化的边界正在不断拓展。未来的智能家居将不仅仅是设备的简单连接,而是一个能够理解、学习并预测用户需求的智能生态系统。

具身智能的探索

具身智能是指AI通过物理实体与真实世界进行交互的能力。在家居领域,这意味着AI将不再局限于数字世界的控制,而是能够通过机器人等物理实体,直接参与到家务劳动中。

美的集团已经开始探索这一领域,在远见者大会上展示了多种家电机器人化的概念。例如,能够自动从洗衣机取出衣物并叠放的机器人助手,能够根据冰箱内的食材自动烹饪的智能厨房系统等。这些创新不仅将极大地减轻用户的家务负担,还将重新定义"家"的概念。

个性化服务的深化

未来的智能家居将能够提供更加个性化的服务。通过分析用户的行为习惯、生理特征甚至情绪状态,AI能够提供量身定制的生活建议和环境调节。

例如,当系统检测到用户工作压力较大时,可能会自动调整家中的灯光、音乐和温度,创造一个更加放松的环境;当检测到用户即将入睡时,可能会自动关闭不必要的设备,并调整卧室环境至最佳睡眠状态。这种深度的个性化服务,将使智能家居真正成为用户的"生活伴侣"。

可持续发展的考量

在追求智能化的同时,未来的智能家居也将更加注重可持续发展。通过智能能源管理系统,优化家庭能源使用,减少浪费;通过智能垃圾分类和回收系统,促进资源的循环利用;通过智能园艺系统,在家中实现食物的可持续生产。

美的集团已经开始在部分产品中融入这些理念,例如能够根据室内空气质量自动调节的空调系统,能够监测水质并提醒更换滤芯的净水系统等。这些创新不仅提升了用户体验,也为可持续发展做出了贡献。

结语:智能家居的下一个十年

AI技术的快速发展正在深刻改变着我们的家居生活。从最初的远程控制,到如今的场景自动化,再到未来的具身智能,智能家居的进化路径已经清晰地展现在我们面前。

在这个过程中,美的集团等传统家电巨头正凭借其深厚的行业积累和对用户需求的深刻理解,引领着这场变革。然而,要实现真正的智能家居普及,行业还需要克服开放生态的挑战,打破品牌壁垒,实现跨设备的无缝互联。

未来的十年,我们将见证AI如何进一步融入家居生活的每一个角落,创造出一个更加智能、便捷、舒适和可持续的生活环境。而这一切,都始于我们对"家"的重新定义——不再是一个简单的物理空间,而是一个能够理解、适应并满足我们需求的智能伙伴。