国产外骨骼:科技平民化的新选择

在科幻作品中,外骨骼装置一直是增强人类能力的终极装备。从《异形》中的动力装载机到《钢铁侠》的飞行战衣,这些设备激发了我们对未来科技的无限遐想。如今,这些科幻概念正逐渐走进现实,消费级外骨骼产品开始崭露头角。

近年来,外骨骼技术逐渐从工业和军事领域走向消费市场。其中,Hypershell X系列外骨骼以其亲民的价格和多功能性备受关注。与始祖鸟等高端品牌相比,Hypershell X不仅价格更具优势,而且已经开始向用户交付产品,这无疑为追求科技体验的消费者提供了新的选择。

为了更深入地了解这款产品,我亲自体验了Hypershell Pro X。在为期两周的测试中,我穿戴它进行了步行、骑行,甚至挑战了爬山。这次体验让我对消费级外骨骼的优势和局限性有了更清晰的认识,同时也看到了这项技术所蕴含的巨大潜力。

外骨骼:从科幻到现实的距离

外骨骼能否将我们变成真正的“钢铁侠”?答案显然是否定的。目前,消费级外骨骼主要提供一定程度的辅助,虽然无法实现超人般的能力,但对于普通人来说,已经可以感受到明显的提升。

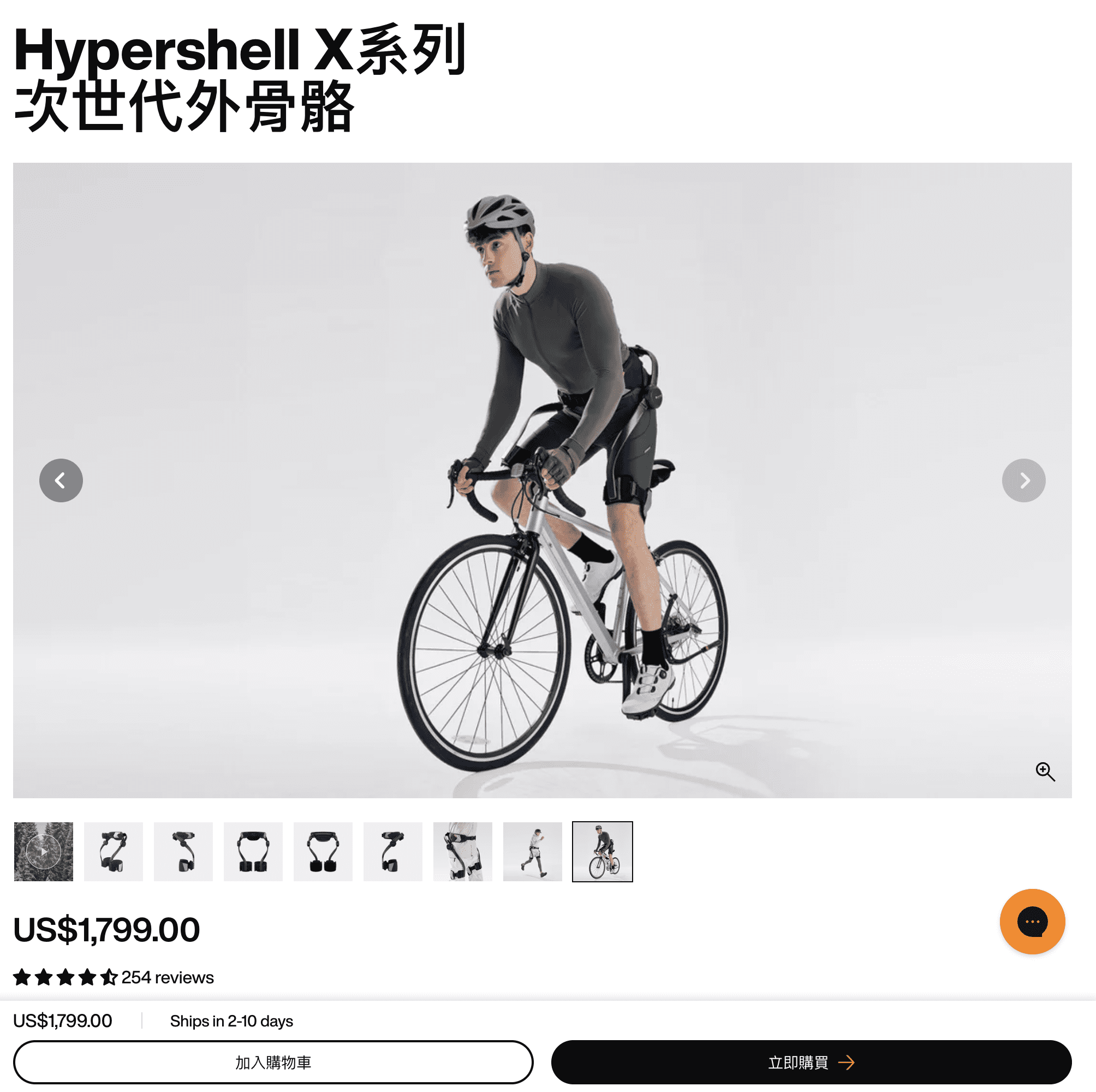

Hypershell X系列旨在提供助力,减轻身体负担。官方数据显示,Hypershell X可以抵消高达30公斤的重量,增强腿部力量40%,并减少30%的体力消耗。相比之下,始祖鸟MO/GO则声称提供40%的动力提升和14公斤的减重效果。Hypershell X系列包含Go、Pro和Carbon三个型号,售价从999美元到1799美元不等。我体验的Pro X版本重量为2公斤(不含电池)。

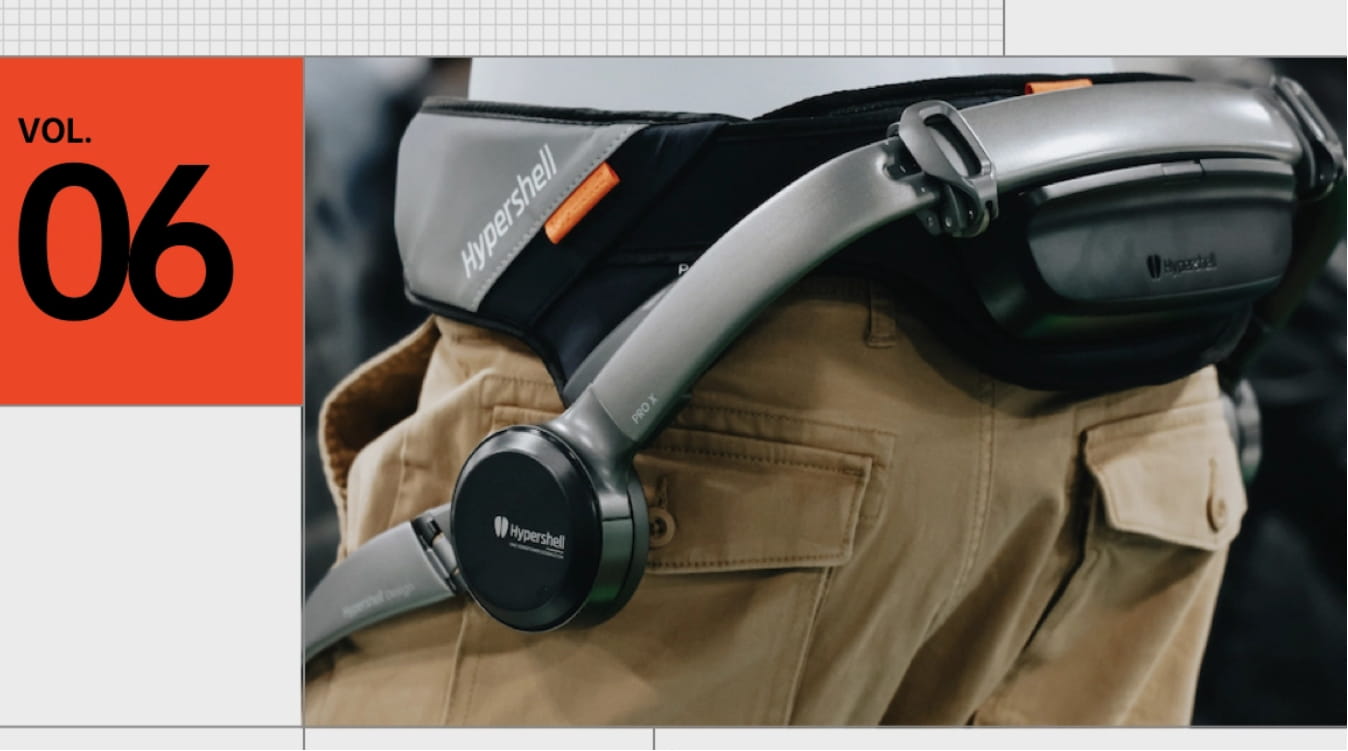

在外观设计上,Hypershell X并没有过于强调科技感,即使在日常生活中穿着也不会显得突兀。在咖啡馆里,同事觉得它像一个腰包;在郊外徒步时,也只有少数人认出这是最近很火的外骨骼设备。Hypershell的工程师表示,他们的设计理念是避免产品过于张扬,尤其是在面向老年人或医疗场景时,低调的设计更为适宜。

穿戴Hypershell X的过程并不复杂。首先调节腰部尺寸,然后根据身高和大腿围调整腿带的位置,确保腿杆紧贴膝盖上方。穿戴完毕后,通过手机App连接设备,输入身高、体重和性别等个人数据,即可开始使用。

Hypershell Pro X提供舒适、极限、通透和健身四种助力模式,以及行走、奔跑、上坡和骑行等10种运动状态。用户可以通过手机App或设备上的实体按键进行模式切换和强度调节。不过,由于只有一个实体按键,操作相对复杂,我更倾向于使用手机App。

在日常行走中,Hypershell X通过腿杆提供“提拉感”,使大腿抬得更高,步幅也随之增大。同行者表示,需要加快步伐才能跟上我的速度。即使是短暂试用后,同事也会觉得摘下设备后“有点不会走路”,“腿感觉抬不起来”。

为了验证Hypershell X的实际效果,我在小区进行了2公里的平路行走测试。在保持心率120次/分钟的前提下,我分别在穿戴和未穿戴外骨骼的情况下进行了测试。结果显示,穿戴Hypershell X后,步行配速每公里提升约20秒,总消耗从135千卡降至123千卡,降幅为8.9%。

然而,当我在健身房的踏步机上进行高强度训练时,Hypershell X的效果并不明显。尽管仍能感受到提拉感,但心肺疲惫感并未减轻。测试数据显示,穿戴Hypershell X时,卡路里消耗甚至高于未穿戴设备时。

总的来说,Hypershell Pro X确实能在一定程度上提供运动帮助,但并非万能。它可以让爬山略感吃力的人变得轻松一些,但无法让从未运动的人立即完成半程马拉松。

消费级外骨骼:机遇与挑战并存

在我看来,一款优秀的消费级外骨骼产品需要具备轻便、易穿戴、耐用和价格合理等基本要素。此外,如果能提升颜值,使其既不突兀又能体现科技感,那就更完美了。然而,在实际体验中,我发现仅仅满足这些基础要求还远远不够。消费级产品与专业工具的区别在于,用户需要在各种不同的环境中使用。这就要求外骨骼产品具备更高的多场景适应性。

徒步就是一个典型的户外场景。在数小时的连续行进中,用户需要在爬升、下降、土路和台阶等不同动作和外界环境之间随时切换。如果一款产品只能帮助上坡,那么在下坡时,它就会成为额外的负担。

我曾穿戴Hypershell Pro X在郊外进行了一次轻徒步体验。我发现,尽管Hypershell X的App提供了10种不同的动作识别模式,但在实际使用中,我几乎全程开启“自适应动作识别”模式。这样可以让我更专注于路况,而无需频繁操作手机。

只有在少数情况下,例如连续长上坡时,我才会切换到“上台阶”模式,以获得更强的助力。最让我惊喜的是Hypershell X在下坡时的表现。与其他路况不同,下坡时我们并不希望设备将腿抬得更高。这时,我们需要重心后移,略微下蹲以保持平衡和防滑。Hypershell X的电机通过腿杆传递一种“反向”的作用力,提供向下向后的支撑感,这在陡坡上提供了额外的帮助和信心,就像手中多了两根登山杖。

我认为,“自适应动作识别”模式将是未来外骨骼产品的标配。它可以主动适应用户行为和外界环境变化,并对功能进行微调。这就像驾驶一辆智能SUV去越野,大部分时候只需像日常驾驶一样操作,只有在特定场景下才需要手动调节到脱困、涉水或窄路模式。

为了实现更智能的体验,我认为外骨骼产品需要拥有更强的感知能力和更强大的“大脑”。更强的感知能力需要更高维度的数据输入,例如检测心率,识别外部环境。正如扫地机器人从最初的机械臂发展到配备高清摄像头和激光雷达一样,或许我们可以期待未来的“Ultra版”外骨骼配备更多的传感器,并采集更多维度的数据。

此外,产品还需要具备匹配这些高维数据的主动推理能力。外骨骼可以被视为具身智能技术的延伸,但它比一般的机械臂更为复杂。作为一种可穿戴智能设备,它的行动与人体高度一致,因此需要实时感知和推理状态,才能与使用者达到最佳配合。

试想一下,当这些问题得到优化后,用户在使用外骨骼产品时,或许就不再需要频繁使用手机App。这款App可能会像智能辅助驾驶的SR界面一样,只负责提供视觉上的安心感,告诉用户“我看到了这些信息,我正在处理”。更简单的操作和更一体化的端到端交付,应该是外骨骼以及大多数智能硬件产品在智能时代希望达到的方向。

智能硬件的新机遇:细分领域与智能化

从Hypershell X身上,我们看到了智能硬件领域近年来的一些发展共性。过去,优秀的硬件创新往往来自智能手机、智能汽车等大品类,这些产品几乎可以覆盖数亿人群。而如今,越来越多的创新开始从细分市场中涌现。创业者们逐渐意识到,充分挖掘并满足“小众市场”中的真实需求,同样可以创造出“大产品”。

这种变化源于供给端环境的改变。在与多位硬件创业者的交流中,我了解到,如今在珠三角进行硬件创业,可以获得强大的供应链技术和网络支持。毫不夸张地说,在不考虑成本和量产难度的前提下,供应链技术几乎可以满足任何天马行空的产品需求。

一位创业者告诉我,在新硬件品类中,即使与日韩和欧洲竞争,最终的制造环节很大概率也会回到珠三角。此外,近年来不少供应链企业正面临国际品牌供应链转移。大厂的订单减少,这些溢出的供应链能力自然也更愿意与创业者合作。

除了供给端的变化,市场的变化也为细分品类的成长提供了更多可能。过去做产品时,往往追求最大公约数。但事实上,即使是万分之一的需求,放在全球市场中也是一个庞大的数字。随着各类内容平台和跨境电商平台的不断发展,创业者拥有了更多工具和手段,让这些“小众产品”触达目标用户。许多优秀的硬件创业者之所以能在海外市场获得巨大的市场份额,也与这些市场的“基建”变化密不可分。

以上两点——供应链能力的提升让创业者可以将产品“做出来”,市场工具的进化让产品可以“卖出去”,构成了硬件创业的两个关键前提。“智能化”则扮演着最新也是最关键的加速器角色。从用户角度来看,无论成本多低、触达多容易,他们愿意购买的“智能硬件设备”是一款可以在生活中高频使用的工具,而不是一个闲置的摆件。而智能化和AI恰恰提供了这种可能,让外骨骼可以从工厂走向自行车、走向雪场、走向更多场景。

因此,我们看到越来越多的创业者尝试将更多过去只应用于工业场景的技术“下放”到消费级产品中。或许在未来十年,硬件领域仍然不会出现取代智能手机的个人计算设备,但消费者大概率可以期待更多好玩实用的新产品。这或许也是智能硬件行业应对同质化内卷的一种新思路。