国产消费级外骨骼:Hypershell X 的深度体验与未来展望

在科幻电影中,外骨骼一直是极具吸引力的科技装备。从《异形》中的 Power Loader 到《钢铁侠》的钢铁战衣,这些能够显著增强人类运动和负重能力的外骨骼,都充满了未来感。

如今,这些科幻设定正逐渐变为现实。去年,始祖鸟推出的外骨骼动力裤引发抢购热潮,今年春节期间,国内景区也推出了外骨骼产品租赁服务。与此同时,一批外骨骼公司正以亲民的价格,将轻量级外骨骼产品推向市场。

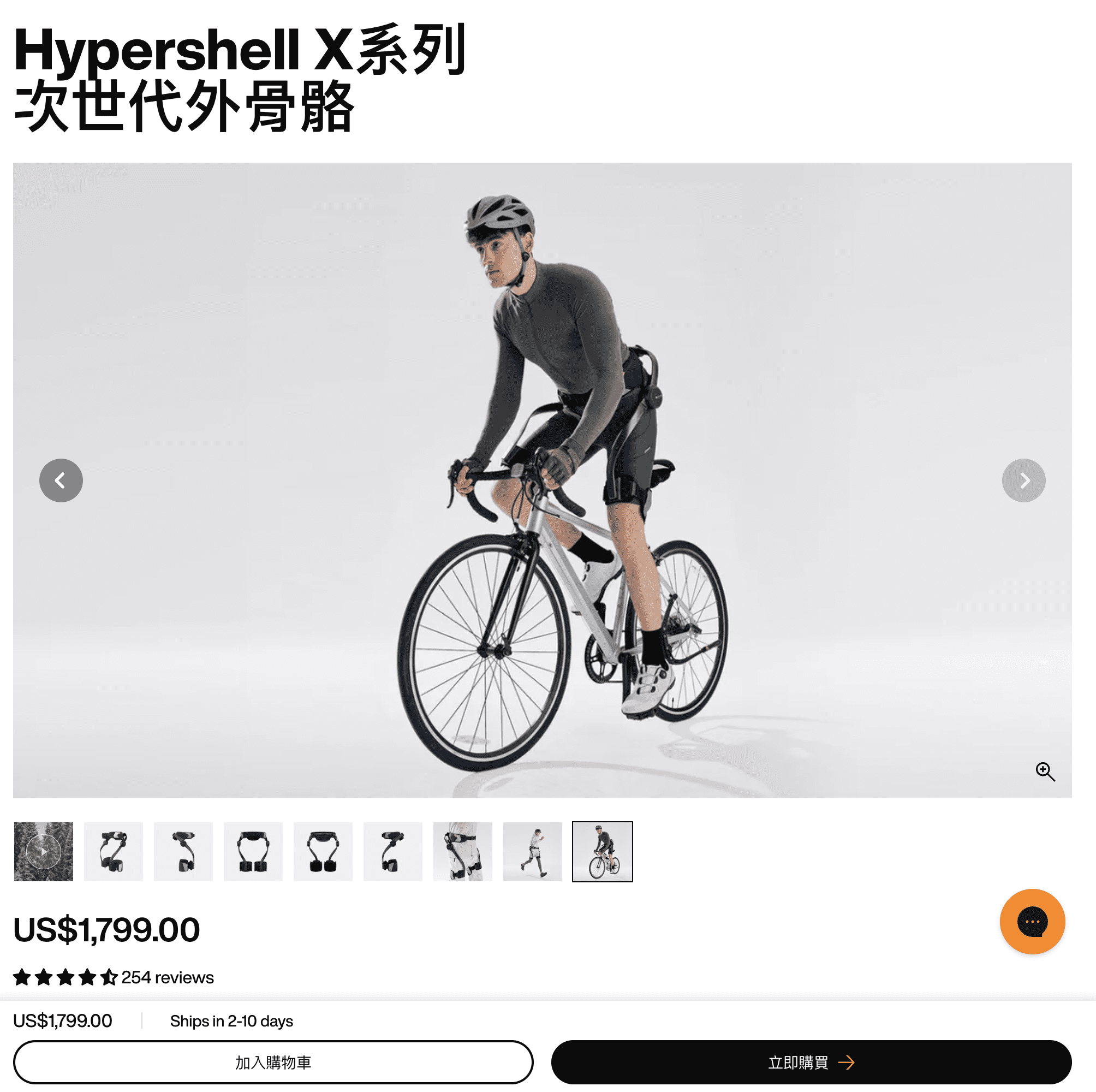

本文将深入探讨备受关注的消费级外骨骼产品——Hypershell X。这款产品不仅可用于爬山,还适用于长跑、骑行等多种运动。其最高配版本售价 1799 美元,相较于始祖鸟 4500 美元的产品,价格更具优势,且已开始向用户发货。

笔者有幸借到了一台 Hypershell X,经过为期两周的深度体验,包括日常行走、骑行,以及周末的爬山挑战,对其优缺点有了更深刻的认识,同时也对外骨骼的未来发展有了更多的思考。

外骨骼能否助我们变身“钢铁侠”?

穿戴外骨骼,就能成为漫威的超级英雄吗?答案显然是否定的。虽然今天的消费级外骨骼可以增强普通人的能力,但离“人均钢铁侠”甚至“人均博尔特”的目标还很遥远。

始祖鸟 MO/GO 宣称可提供 40% 的动力提升,减轻 14 公斤的负重感。而 Hypershell X 官方介绍称,最多可抵消 30 公斤的重量,增强 40% 的腿部力量,减少 30% 的体力消耗。

Hypershell X 系列目前有 Go、Pro、Carbon 三款,售价分别为 999 美元、1199 美元和 1799 美元。笔者体验的是中端版本 Hypershell Pro X,重量为 2 公斤(不含电池,电池重 410 克)。

从外观来看,Hypershell Pro X 并不引人注目。同事形容其佩戴在腰间就像一个腰包。在京郊两小时的徒步过程中,只有一位游客认出了这款在社交媒体上很火的外骨骼设备。

据 Hypershell 工程师透露,外骨骼的设计理念是不追求过分张扬的科技感,尤其考虑到未来在老年或医疗场景中的应用,低调的设计更为适宜。

穿戴过程并不复杂。首先调节腰部尺寸,将设备主体像腰包一样穿戴好。然后根据身高和大腿围调节腿带的高度和松紧,将腿杆固定在膝盖上方,以确保设备运行时的有效助力。

穿戴完毕后,下载 Hypershell 应用程序并注册账号。首次登录时,需要输入身高、体重、性别等身体参数,作为后续数据处理的基础。

通过蓝牙将设备与手机App连接后,即可在App上调节不同的档位和运动模式。Hypershell Pro X 提供舒适、极限、通透、健身四种助力强度,以及行走、奔跑、上坡、骑行等十种手动标注的运动状态(基础版为六种)或自适应动作识别。此外,也可以通过设备右侧电机上的实体按键进行操作。

由于 Hypershell X 系列只有一个实体按键,开关机、模式切换、强度切换等操作需要通过复杂的按键组合来实现。因此,笔者更习惯在手机App上直接操作。

日常行走时,穿上 Hypershell X 后,可以明显感受到设备通过腿杆对大腿的提拉感,这使得大腿抬得更高,步幅也随之增大。同行者表示需要加快速度才能跟上。

笔者在小区进行了 2 公里的平路行走测试。在心率保持在每分钟 120 次的前提下,穿戴外骨骼设备后,步行配速每公里提升约 20 秒,总消耗从 135 千卡降至 123 千卡,降幅为 8.9%。

然而,当测试场景切换到健身房踏步机时,由于进入高强度有氧甚至无氧区间,心肺疲惫感难以快速消除。测试结果显示,第二次训练戴上 Hypershell 时,Apple Watch 统计的卡路里消耗甚至高于第一次未佩戴外骨骼设备时的消耗量。

总而言之,Hypershell Pro X 确实能在一定程度上提供运动帮助,但这种帮助并非无限的。它可以让爬山吃力的人变得轻松一些,但无法让从未运动的人立即完成半程马拉松。

消费级外骨骼的“必答题”和“附加分”

在体验 Hypershell 之前,笔者认为一款优秀的消费级外骨骼产品至少需要在轻便、易于穿戴、耐用性好、价格合理等方面做到高分。如果销量好,可能还需要提升颜值。

然而,经过一周的体验,笔者发现仅仅做好这些基础题还远远不够。消费级产品区别于专业工具的关键在于,用户可以在多种不同的环境中使用。这就要求外骨骼产品在运动控制层面,提高多运动场景的适配性。

一个典型的户外场景就是徒步。在连续行进中,用户需要在爬升下降、土路台阶等不同动作和外界环境之间随时切换。如果一款产品只能帮助上坡,那么在下坡时,它就会成为额外的负重。

笔者佩戴 Hypershell Pro X 在京郊进行了一次轻徒步体验。最大的感受是,虽然 Hypershell 已经在手机App里提供了 10 种不同的动作识别,但在实际使用过程中,绝大部分场景下,笔者都会直接开启自适应动作识别模式,以便更专注于路况,而无需频繁操作手机。

只有在少数情况下,例如连续的长上坡,笔者才会切换到“上台阶”模式,以获得更强的助力。

最令人惊喜的是 Hypershell 在下坡时的体验。下坡时,我们并不希望设备将腿抬得更高,而是需要重心靠后,略微下蹲以辅助支撑和防滑。此时,电机通过腿杆传递一种反向的作用力,提供向下向后的支撑感,在陡坡上提供了一定的帮助和信心,就像手中多了两根登山杖一样。这是在测试前完全没有预料到的。

笔者认为,自适应动作识别模式是未来外骨骼产品的必备功能。在绝大多数时候,它可以主动适应用户行为和外界环境变化,并对功能进行微调。

这就像驾驶一台智能SUV去越野。大部分时候,你只需要像日常驾驶一样操作即可。只有在少数特定场景下,才需要手动调节到脱困、涉水或窄路模式,以应对极端情况。

为了实现更智能的体验,外骨骼产品需要拥有更强的感知能力和更强大的“大脑”。

更强的感知能力需要更高维度的数据输入,例如检测心率、感知外界环境。就像扫地机器人从只有机械臂到配备高清摄像头和激光雷达一样,或许我们可以期待未来“Ultra 版”的外骨骼配备更多的传感元件,并采集更多维度的数据。

此外,产品也需要拥有匹配这些高维数据的主动推理能力。外骨骼作为一种可穿戴智能设备,其行动和人体高度一致,因此需要实时感知状态,才能与使用者达到最佳配合程度。

设想一下,当这些问题都得到优化之后,用户在使用外骨骼产品时,大概率不再需要与之搭配的手机App。这款App或许会像智能辅助驾驶的SR界面一样,更多时候只负责提供一种视觉安心感,告诉用户“我看到了这些信息,我在处理”。更简单的操作和更一体化的端到端交付,应该是外骨骼以及大多数智能硬件产品在智能时代希望达到的方向。

在细分领域里,寻找智能硬件的新机会

在 Hypershell 身上,我们看到了智能硬件领域近年来的一些发展共性。

过去,优秀的硬件创新往往来自于智能手机、智能汽车等可以覆盖上亿人群的大品类。然而今天,越来越多的创新开始从细分市场里生根发芽。创业者们意识到,充分挖掘并满足“小众市场”里的真实需求,也可以创造出一个“大产品”。

这种变化来源于供给端环境的改变。如今,在珠三角进行硬件创业,可以获得强大的供应链技术和网络支持。即使是不切实际的demo产品,供应链技术也可以帮你实现。

一位创业者表示,在新硬件品类中,即使与日韩和欧洲竞争,最后的制造环节大概率也会回到珠三角。此外,近年来不少供应链企业正面临国际品牌供应链转移,大厂订单减少,这些溢出的供应链能力自然更愿意与创业者合作。

市场变化也为细分品类成长提供了更多可能。过去做产品时,往往会追求最大公约数。但即使是万分之一的需求,放在全球市场里,也是一个庞大的量。随着各类内容平台以及跨境电商平台的不断成长,创业者拥有了更多工具和手段,让这些“小众产品”触达到目标用户。目前很多优秀的硬件创业者都可以在海外市场获得极大市场份额,这与市场基础设施的变化密不可分。

供应链能力的提升让创业者可以把产品“做出来”,市场工具的进化可以让产品“卖出去”,这构成了硬件创业的两个最关键的前置条件。

智能化则扮演了最新也是最关键的加速器角色。从用户角度来看,无论成本多低、触达多容易,他们愿意购买的智能硬件设备,是一款可以在生活中高频使用的工具,而不是一个摆件。而智能化和AI恰恰提供了这种可能,让外骨骼可以从工厂走向自行车、雪场和更多场景。

因此,越来越多的创业者正尝试将更多过往只被运用在工业场景里的技术“下放”到消费级产品中。也许未来十年,硬件领域仍然不会出现取代智能手机的个人计算设备,但消费者可以期待更多好玩实用的新玩意。

这或许也是智能硬件行业应对同质化内卷的一种新思路。