国产消费级外骨骼 Hypershell X:科幻走进现实?

科幻电影里那些增强人类运动和负重能力的外骨骼,一直吸引着无数人的目光。如今,这项技术正逐渐从科幻走向现实。从始祖鸟售价3万多的外骨骼动力裤引发抢购,到国内景区推出的外骨骼租赁服务,再到一些公司将轻量级外骨骼产品推向市场,我们离“钢铁侠”的梦想似乎越来越近。

本文将聚焦Hypershell X这款备受关注的消费级外骨骼产品。它不仅价格亲民,而且已经开始向用户发货。这款产品究竟如何?它又预示着怎样的未来?

外骨骼:人人都能成为超级英雄?

消费级外骨骼能够让人人变成超级英雄吗?答案显然是否定的。虽然这些产品能够增强普通人的能力,但离真正的“超能力”还差很远。Hypershell X 官方宣称可以抵消30公斤重量,增强40%腿部力量,减少30%体力消耗。那么,实际体验又是如何呢?

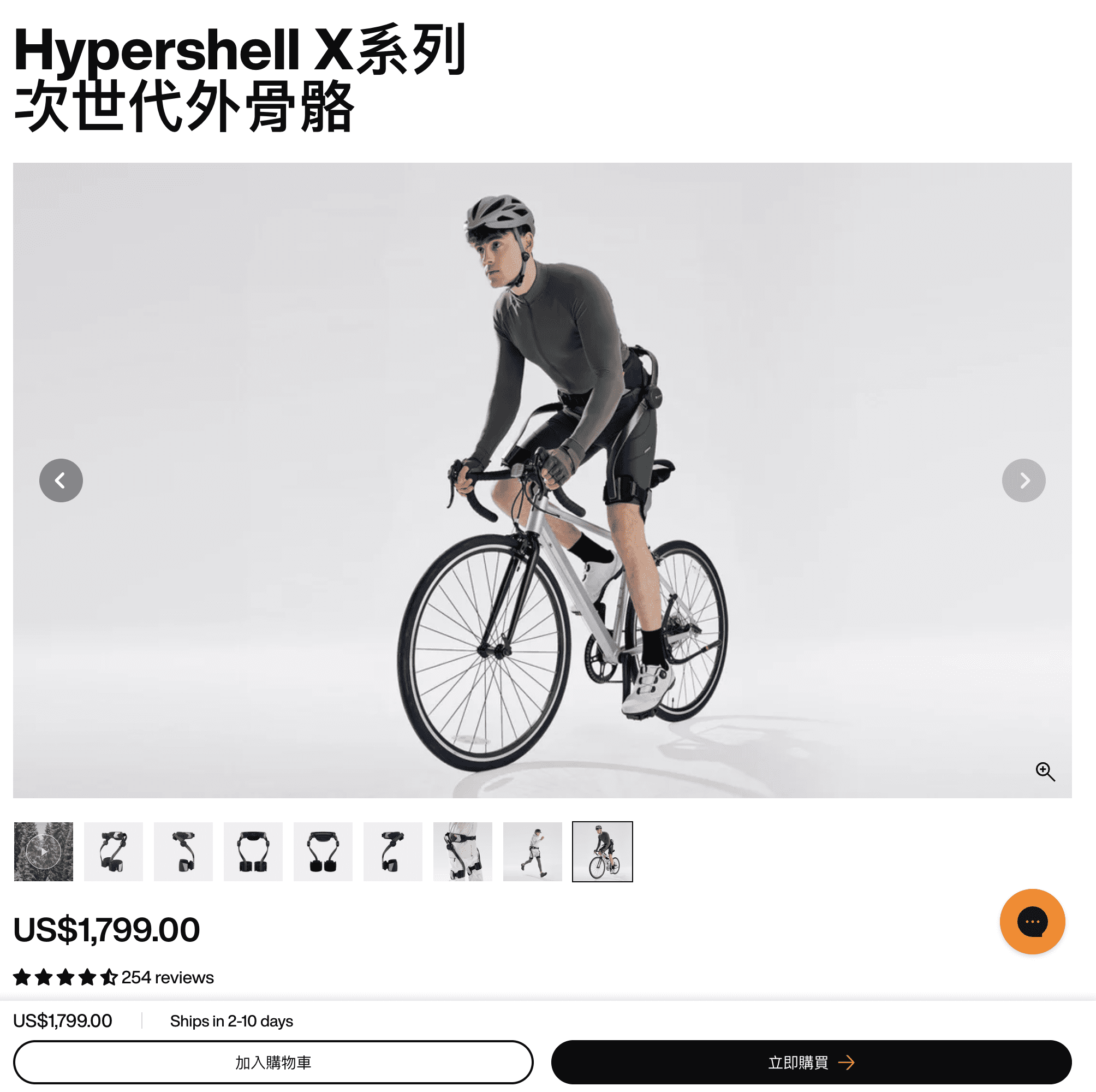

Hypershell X系列有Go、Pro、Carbon三款,价格在7200-13000元人民币之间。我体验的是Pro X版本,重量为2kg。从外观上看,它并不张扬。同事觉得戴在腰间就像一个腰包。在京郊徒步时,也只有一个游客认出了它。

与很多追求科技感的新硬件不同,Hypershell的设计理念是不希望过于引人注目。尤其是在面向老年或医疗场景时,低调可能更符合用户需求。

穿戴过程并不复杂。调节腰部尺寸,将设备主体“穿”在身上,再根据身高和大腿围调节腿带的高度和松紧。通过手机App,可以调节不同的档位和运动模式。Hypershell Pro X提供舒适、极限、通透、健身四种助力强度,以及行走、奔跑、上坡、骑行等10种手动标注的运动状态或自适应动作识别。

不过,由于只有一个实体按键,操作略显复杂,我更习惯在手机App上操作。

日常行走时,可以明显感受到设备对大腿的“提拉感”,步幅也会增大。同事试戴后表示“有点不会走路”,“腿感觉抬不起来”。

我进行了一次2公里的平路行走测试,将心率保持在每分钟120次。结果显示,穿戴外骨骼设备后,步行配速每公里提升约20秒,总消耗降低8.9%。

然而,在健身房的踏步机上,尽管仍能感受到提拉感,但心肺层面的疲惫感无法快速消除。测试结果显示,穿戴Hypershell时的卡路里消耗甚至高于未穿戴时。

因此,Hypershell Pro X确实能在一定程度上提供运动帮助,但并非无限的。它能让爬山更轻松,但无法让不运动的人完成半马。

消费级外骨骼的挑战

在我看来,一款优秀的消费级外骨骼产品至少需要做到以下几点:轻便、方便穿戴、耐用性好、价格合理。此外,还需要提升颜值。

但仅仅做好这些还不够。消费级产品需要在多种不同环境中使用,这就要求外骨骼产品具有更高的多运动场景适配性。

徒步就是一个典型的户外场景。用户需要在爬升下降、土路台阶等不同动作和外界环境随时切换。如果一款产品只能帮助上坡,那么在下降时就会成为额外的负担。

在京郊轻徒步体验中,我发现Hypershell的自适应动作识别模式非常实用。它可以让我更专注于路况,而不需要频繁操作手机。

在连续长上坡时,我会切换到“上台阶”模式,以获得更强的助力。而最让我惊喜的是下坡体验。Hypershell提供了一种“反向”的作用力,即向下向后的支撑感,这在陡坡上提供了很大的帮助和信心,就像多了两根登山杖。

我认为,自适应动作识别模式是未来外骨骼产品的必备。它应该能够主动适应用户行为和外界环境变化,并对功能进行微调。

这就像驾驶一台智能SUV去越野,大部分时候只需要像日常驾驶一样操作,只有在少数特定场景下才需要手动调节到脱困、涉水或窄路模式。

为了达到更智能的体验,外骨骼产品需要拥有更强的感知能力和更强的大脑。

更强的感知需要更高维度的数据输入,例如心率,以及通过视觉“看”到外界真实的环境。也许未来“Ultra版”的外骨骼会配备更多的传感元件,并采集更多维度的数据。

此外,产品也需要拥有匹配这些高维数据的主动推理能力。外骨骼的行动和人体高度一致,因此它需要推理感知实时状态,才能和使用者达到最佳的配合程度。

设想一下,当这些问题都得到优化后,用户在使用外骨骼产品时,可能就不再需要那个手机App了。这款App可能会像智能辅助驾驶的SR界面一样,只负责交付一种视觉安心感,告诉用户“我看到了这些信息,我在处理”。更简单的操作和更一体化端到端的交付,应该是外骨骼以及大多数智能硬件产品在智能时代希望达到的方向。

智能硬件的新机遇

在Hypershell身上,我们看到了智能硬件领域近年来的一些发展共性。

过去,优秀的硬件创新往往来自于大品类,如智能手机、智能汽车。而如今,越来越多的创新开始从细分市场里生根发芽。创业者们意识到,充分挖掘并满足“小众市场”里的真需求,也可以创造出一个“大产品”。

这种变化来源于供给端环境的变化。在珠三角进行硬件创业,可以获得强大的供应链技术和网络支持。毫不夸张地说,只要不考虑成本和量产难度,供应链技术可以满足你天马行空的demo产品需求。

一位创业者告诉我,在新硬件品类里,哪怕和日韩和欧洲竞争,最后的制造环节大概率也会回到珠三角。此外,近年来不少供应链企业也正面临国际品牌供应链转移。大厂订单减少,这些溢出的供应链能力自然也就愿意多跟创业者们谈合作。

市场变化也为细分品类成长提供了更多可能。

过去做产品时,往往会追求最大公约数。但其实,即便是万分之一的需求,放在全球市场里也是一个庞大的量。随着各类内容平台以及跨境电商平台的不断成长,创业者拥有了更多工具和手段,让这些“小众产品”触达到目标用户。许多优秀的硬件创业者都可以在海外市场获得极大市场份额,这也和这些市场的“基建”变化密不可分。

供应链能力的提升让创业者可以把产品“做出来”,市场工具的进化可以让产品“卖出去”,这构成了硬件创业的两个最关键的前置条件。

“智能化”则扮演了最新也是最关键的加速器角色。用户愿意掏钱购买的“智能硬件设备”,是一款可以在生活中高频使用的工具,而不是一个吃灰的摆件。智能化和AI恰恰提供了这种可能,让外骨骼可以从工厂走向自行车、走向雪场、走向更多场景。

因此,越来越多的创业者正尝试着把更多过往只被运用在工业场景里的技术“下放”到消费级里,做出更多的新产品。也许未来十年,硬件领域里仍然不会出现取代智能手机的个人计算设备,但消费者大概率可以期待更多好玩实用的新玩意。

这或许也是智能硬件行业里,应对同质化内卷的一种新思路。