理想i8策略剧变:从多版本迷失到单一化聚焦的深层考量

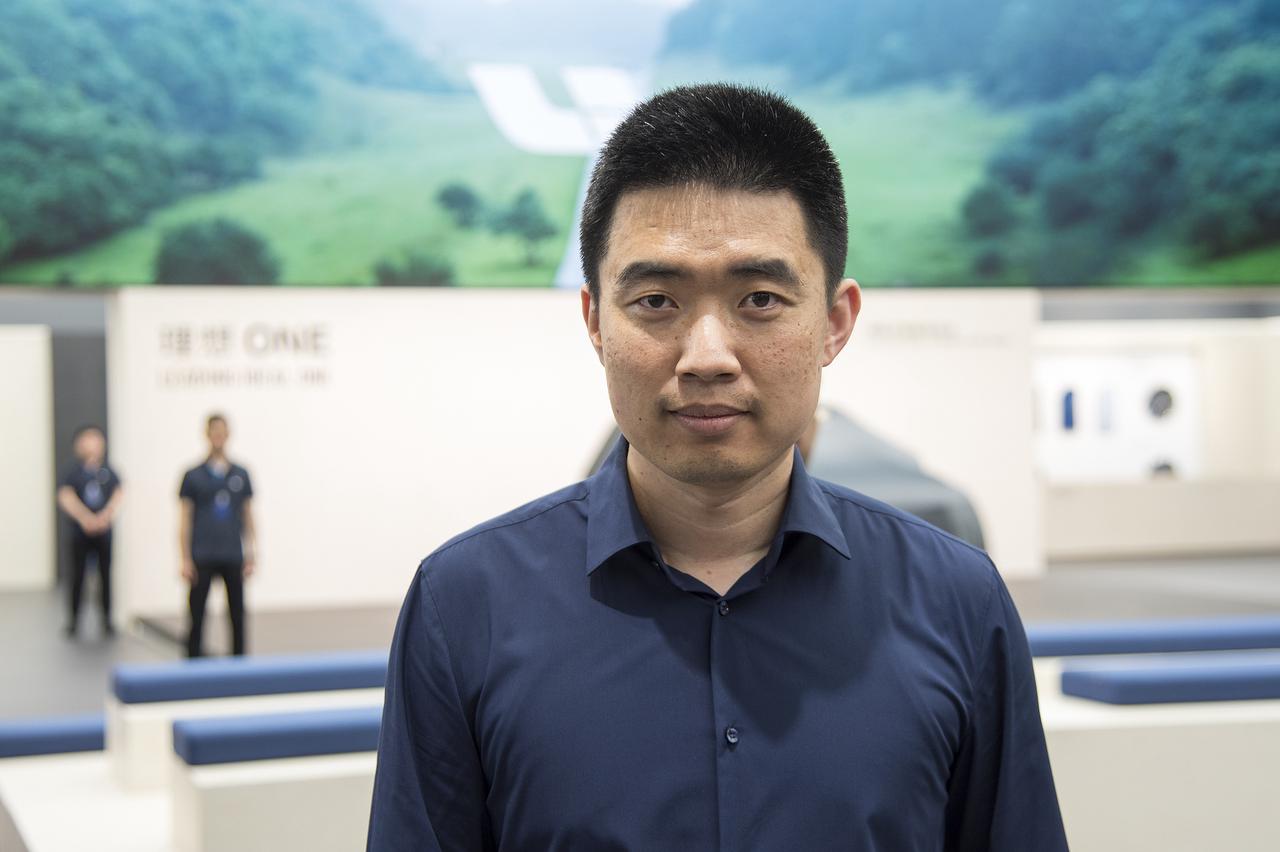

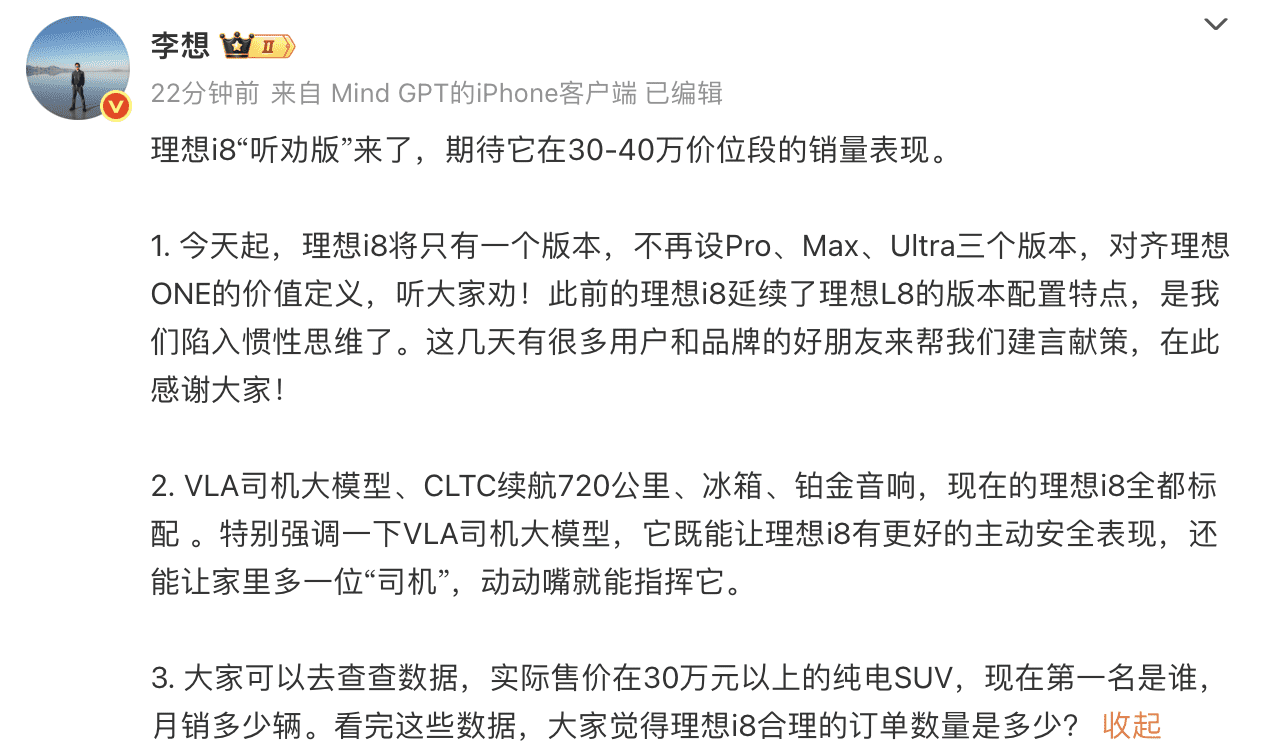

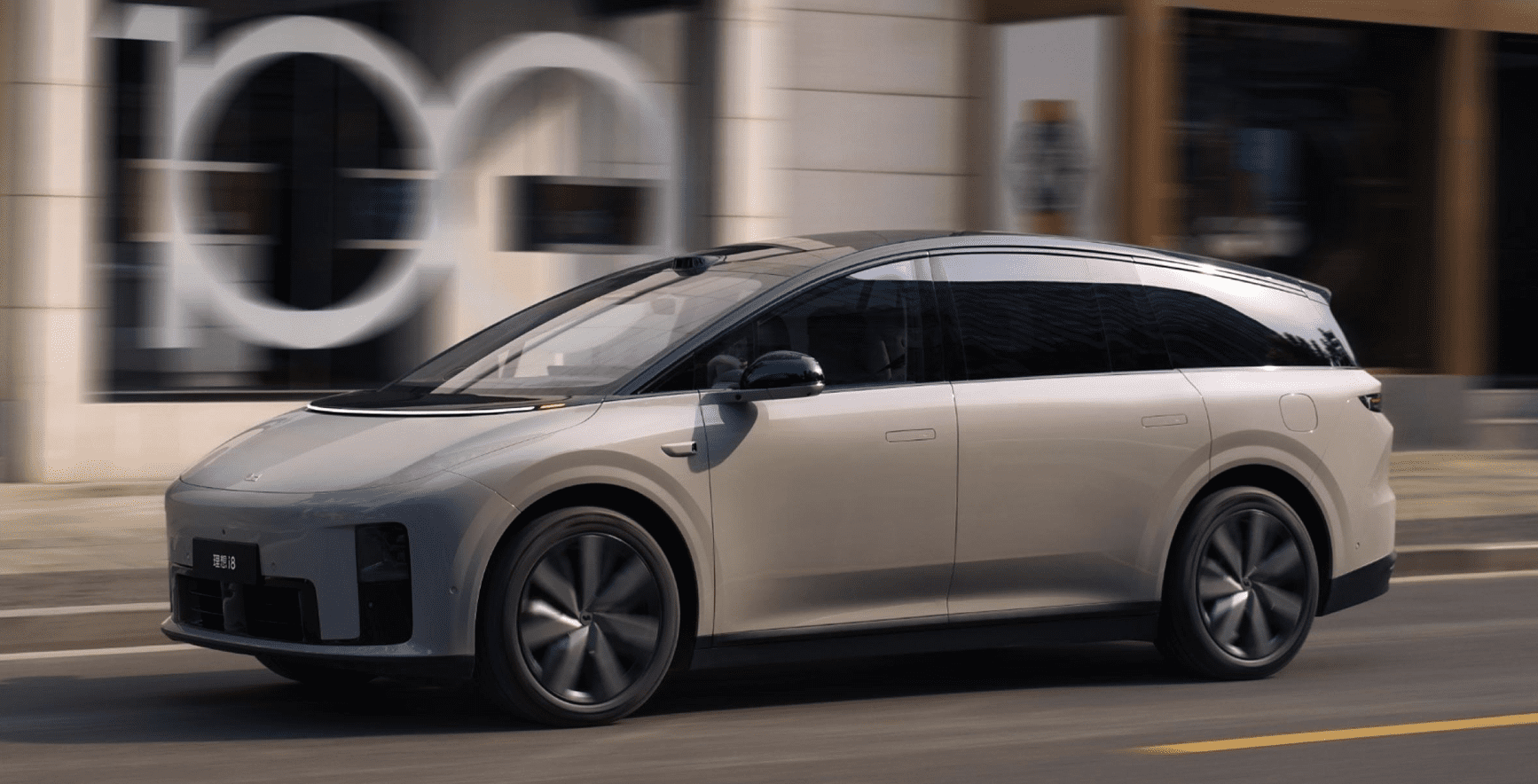

2025年7月29日,理想汽车旗下首款纯电SUV——理想i8正式面世,携Pro、Max、Ultra三款车型闯入市场,其32.18万元起的售价本应开启理想在纯电领域的新篇章。然而,仅仅一周之后,8月5日,理想汽车董事长兼CEO李想便在社交媒体上发布重磅消息:理想i8将进行“刮骨疗毒”式调整,未来仅保留一个版本,以33.98万元的统一售价推向市场,践行“标配即顶配”的策略。这场闪电般的策略更迭,不仅引发了市场的广泛关注,也揭示了新造车势力在高速发展中,对市场反馈的敏锐捕捉与战略纠偏的巨大勇气和复杂性。

市场反馈:i8初期配置困境与消费者投票

理想i8上市伊始,便遭遇了消费者对其产品配置策略的强烈质疑。作为一款起售价超过32万元的中高端SUV,Pro版本竟然缺失了理想家族标志性的“冰箱”功能,而Max版本又未配备用户高度期待的后排娱乐屏。这种配置上的“错位”甚至让部分核心功能不如自家定位更低的理想L6,使得消费者产生了“花更多钱,体验反而降级”的强烈不值感。在社交媒体上,关于i8配置的吐槽声不绝于耳,加之当时一场关于i8与卡车对撞的视频在网络上疯传,虽然事后澄清,但初期无疑给品牌形象带来了负面影响,进一步加剧了消费者心中的疑虑,订单表现迅速反映了这种市场情绪。

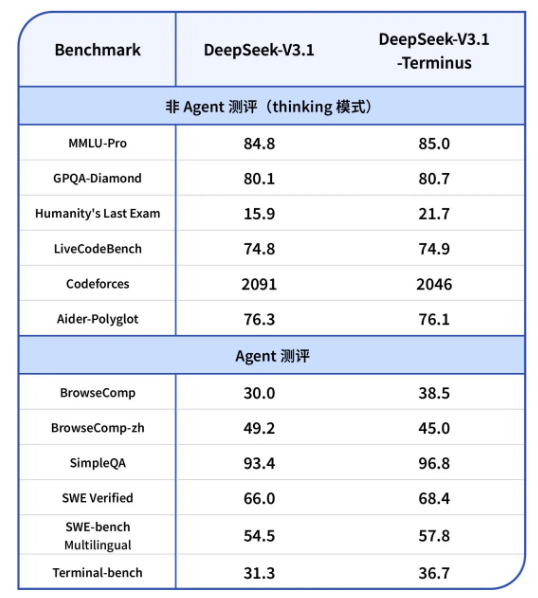

理想汽车内部数据也佐证了这一困境。官方承认,在上市后的短短几天内,超过98%的用户选择了配置更丰富的Max和Ultra车型。汽车博主“孙少军”在2025年8月4日的直播中进一步披露,理想上周新增订单约13000单,其中i8大定订单约6000单,而顶配Ultra版占据了惊人的70%,高配Max版占据20%。这意味着,那个本应承担走量任务的入门级Pro版本几乎无人问津,市场用真金白银清晰地表达了其偏好:消费者需要的是一步到位、配置拉满的理想体验,而非妥协的“阉割版”。这种压倒性的用户选择,无疑是促使理想汽车迅速调整策略的核心驱动力。

“急刹车”的勇气与供应链震荡的代价

面对如此明确的市场信号,理想汽车董事长李想大方承认,推出多个版本是团队“惯性思维”所致的错误。这不仅展现了其作为企业掌舵者的坦诚与魄力,更是对理想ONE时期“一个版本打天下”成功模式的回归。理想ONE凭借“标配即顶配”的简洁策略,极大降低了消费者的选择成本和决策疲劳,使其在早期市场中迅速脱颖而出。如今i8的调整,无疑是希望复制这一成功经验,通过标准化顶配来提升用户满意度和品牌认知清晰度。

然而,这种“急刹车”式的产品策略调整,其背后所付出的代价绝非李想一条微博所能概括。汽车作为高度复杂的工业产品,其供应链管理通常以年为单位进行规划和执行。在短短一周内,从三版本骤然转向单一版本,将对整个供应链体系造成巨大冲击。

具体而言,可能产生的成本包括:

- 呆滞库存:理想汽车前期已为Pro版和Ultra版采购了大量专属零部件,例如不同规格的芯片、屏幕模组、内饰材料等。这些物料可能瞬间变为“呆滞库存”,处理方式不外乎折价退回供应商或计提巨额损失,均是一笔不小的资金浪费。

- 供应商关系:突然取消或大幅削减特定版本的订单,意味着对应的零部件供应商必须承受生产计划作废、已备物料积压、甚至生产线调整的损失。尽管理想作为强势甲方,但这种行为无疑会考验其与合作伙伴的长期信任关系,甚至可能导致未来合作中的不确定性或成本上升。

- 生产线调整与效率损失:工厂的生产排期、物料分配、工人培训等都需要进行紧急调整。这不仅会造成短期内的生产效率下降,甚至可能影响后续车型的生产节奏和质量控制。

- 潜在的品牌形象冲击:虽然快速纠错被视为优点,但反复的产品策略调整,也可能让部分消费者对品牌的初期规划能力产生疑虑,影响其长期信任度。

战略性失误与战术性补救:小鹏G9与理想MEGA的镜鉴

付出如此巨大的代价,理想i8的单一版本策略就一定能确保成功吗?答案是:不确定。在竞争白热化的商业世界中,战术层面的快速修正,往往难以完全弥补战略层面的深层失误。

回顾过往,小鹏G9的案例便是一个值得深思的例证。2022年,小鹏G9带着卓越的产品力面世,却因其极其复杂的版本划分(SKU)和令人费解的选装逻辑,在发布后遭遇了铺天盖地的市场批评。尽管小鹏汽车在48小时内迅速反应,推出了简化的“二次上市”方案,展现了惊人的纠错速度和诚意。然而,这次堪称神速的“战术补救”,最终未能扭转G9的市场命运,其销量始终未能达到预期,未能成为小鹏品牌向上突破的“爆款”。这表明,当战略定位、市场沟通和产品复杂性等根本性问题叠加时,单纯的战术优化难以挽回全局。

无独有偶,即便是一向被视为“优等生”的理想汽车,也曾为此交过学费。去年3月,在纯电MPV车型理想MEGA正式上市仅20天后,李想便发布内部信,坦承产品在“节奏”和“目标”两方面均出现了判断错误。MEGA的失利并非因为产品力不足,而是对市场接受度、目标用户群体的理解偏差以及过于超前的设计理念,与当时的市场需求存在错位。这同样是一个战术执行层面难以弥补战略规划偏差的典型案例。

这些案例共同指向一个核心:战略错误往往触及企业发展的根基,影响的是“做什么”(产品定位、核心价值)和“为谁做”(目标用户),而战术调整仅仅是“怎么做”(营销、销售、配置)。如果根基不稳,即使枝叶修剪得再漂亮,也难以支撑参天大树的成长。一次失败的战略决策,可能像推倒的第一张多米诺骨牌,引发连锁反应,甚至满盘皆输。

真正的强大:勇于承认错误与持续学习的机制

与其纠结于失败本身,更重要的是面对失败的态度。李想大方承认理想i8的失误源于团队的“惯性思维”,这句话背后蕴含着一种难能可贵的品质——诚实。在瞬息万变的商业环境中,最大的敌人往往不是外部竞争,而是企业内部固步自封、沉浸在过往成功经验中而听不进市场意见的“自我”。

真正的强大,并非意味着企业永远不会犯错。事实上,在快速迭代的科技与消费品领域,完全避免失误几乎是不可能的任务。真正的强大体现在:当错误发生时,企业是否有勇气、有机制去承认“我错了”,并能够立刻调动资源进行快速、彻底的改正。这种能力体现了企业的组织敏捷性、学习能力以及对市场反馈的极致响应。

理想i8的案例,为所有致力于创新和变革的企业提供了宝贵的启示:

- 建立有效的反馈闭环:确保市场声音能够迅速、无衰减地传导至决策层。

- 打破惯性思维:定期审视过往的成功经验,警惕其成为未来创新的桎梏。

- 重视战略前瞻性:在产品规划初期,对市场趋势、用户需求、竞争格局进行深入且全面的分析,避免拍脑袋决策。

- 培育纠错文化:营造一种鼓励试错、容忍失败、并能够从中快速学习的企业氛围,而非推诿责任。

- 供应链韧性与协同:与核心供应商建立长期互信的伙伴关系,共同应对市场变化带来的挑战。

理想i8的这场“刮骨疗毒”式调整,无疑是一次勇敢的自我革新。它不仅是对产品策略的修正,更是对企业文化和管理哲学的深刻诠释。在新能源汽车的激烈竞争中,最终胜出的将是那些不仅能快速奔跑,更能在奔跑中不断反思、修正航向的“学习型组织”。