在人工智能浪潮席卷全球之际,百川智能创始人王小川的战略选择,为中国AI产业描绘了一条独特的创新路径。他不再满足于在既定框架内追求“学霸”式的成功,而是致力于求解一个更宏大、更具人文关怀的命题——通过AI“为人类造医生,为生命建模型”。这一深刻转变,不仅是对百川智能发展方向的重新定义,更是对未来医疗智能化形态的超前探索。

百川智能在成立之初,虽迅速跻身中国AI“六小虎”之列,其通用模型表现也备受瞩目,但王小川的内心深处,始终驱动着一个更深层的愿景。面对喧嚣的市场期待与数据指标,他一度感到百川内部存在“三司鼎立”的撕裂:通用模型、To B商业化与AI医疗各自为营。这种内在的冲突,最终促成了今年4月启动的大规模战略调整,团队从450人精简至不足200人,管理层级大幅压缩,旨在回归初心,专注AI医疗。这一看似被动的收缩,实则是一次主动的、面向未来的战略聚焦,旨在为“造医生”的宏大目标注入更强的团队“压强”。

从智能广度到应用深度:AI发展的新范式

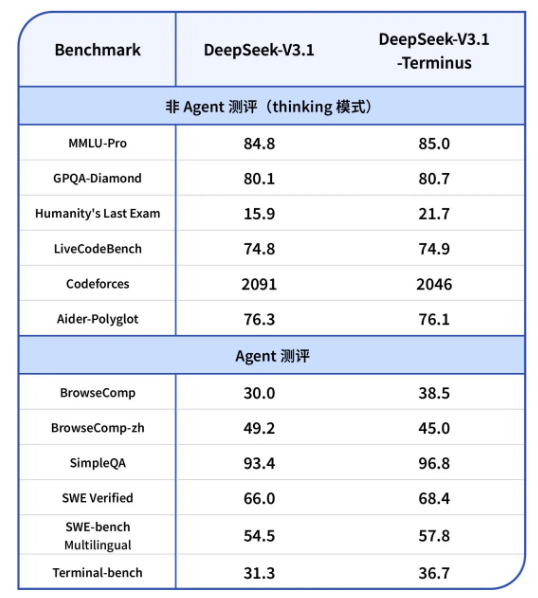

近期全球AI领域的动态,特别是GPT-5的发布及其市场反馈,揭示出人工智能发展的新趋势。尽管业界曾对GPT-5寄予厚望,但其引起的震撼程度似乎低于预期。与此同时,AI编程(AI coding)的热度飙升以及Anthropic公司估值的显著增长,共同指向了“应用深度”在智能发展中的日益重要性。

AI编程的兴起,不仅仅是技术辅助的提升,更被视为通往通用人工智能(AGI)的潜在路径。王小川对此深有同感,他认为代码本质上是一种更高级的语言,其“可运行”的特性使其具备解决万千问题的能力。若代码能实现自我运行,则AGI的到来便指日可待。这预示着AI技术将从单纯的“智能高度”竞赛,转向与实际应用场景深度结合的“应用深度”拓展。

在这一新范式下,医疗领域的AI应用正迅速从“非共识”转变为“共识”。OpenAI在Health-Bench评测中对医疗健康的强调,以及其GPT-5发布会上癌症患者的现身说法,都印证了医疗AI的战略地位。对于OpenAI这类拥有庞大用户基础的平台而言,走向“以人为中心”的路线势在必行,而医疗正是其无法回避的战略高地。

然而,对比中美AI产业发展,我们面临着显著的“时间差”与环境挑战。美国头部公司动辄百亿美金的融资和ARR(年化经常性收入)规模,在国内尚难以企及。当美方已进入“摘果子”的收获期时,国内多数企业仍处于模型内卷与基准测试阶段。这种阶段性错位,无疑增加了国内企业追赶的难度。但王小川坚信,若公司志在成为具有系统性影响力的长期力量,那么模型层面的自主积累,是不可或缺的基石。

百川智能的战略聚焦与内在和解

百川智能过去一年的战略调整,是其从外部期待的“公共题库”中抽离,回归自身独特命题的关键一步。2023年快速扩张带来的思想不统一,使得公司一度分散了精力。王小川坦承,为了迎合市场、媒体及部分团队成员的期待,他曾做出一些并非内心真正热爱的尝试,例如涉足金融领域。这种“心力”的稀释,最终导致了团队的重塑与聚焦。

此次人员精简与组织扁平化,并非外部猜测的“遭遇困境”后的被动收缩,而是一次源自内心的主动抉择。王小川将此视为与自我内心斗争的胜利,而非与环境的妥协。面对外界的负面解读与“慰问”,他选择沉默,因为他深知真正的价值在于比别人看得更远,并将精力集中于与志同道合者并肩,共同实现“为人类造医生,为生命建模型”的愿景。

他的创业初心,源于对大模型力量的震撼以及对“造医生”这一理念的坚定信念。语言作为智力的中轴,结合医疗作为生命的中轴,形成了百川智能“技术上造人,应用上造医生”的战略双主线。早期,市场对“超级模型”的故事更感兴趣,使得“超级应用”的理念难以被充分理解。但随着资源的评估与战略的深化,百川智能最终决定将核心资源聚焦于医疗,这在行业眼中被误读为“放弃模型”,实则是一次深刻的战略聚焦与差异化竞争。

王小川认为,创业至今最大的收获,是医疗梦想与大模型技术突破的完美契合,使得“造医生”成为一条清晰可行的道路。同时,个人心境的成长,使其能够更平和地面对挑战,将问题视为解决的契机,而非对抗或逃避的理由。这种内心笃定,使得百川智能真正成为了一个拥有清晰“议题”的公司,不再被动回答外界的“公开考题”,而是主动定义并求解自己的命题。尽管当前资本环境面临更多不确定性,但百川智能拥有长达120个月的资金安全期,确保其能够持续深耕医疗领域,将资源有效转化为进步与成果。

“造医生”的复杂性:超越通用智能的垂直挑战

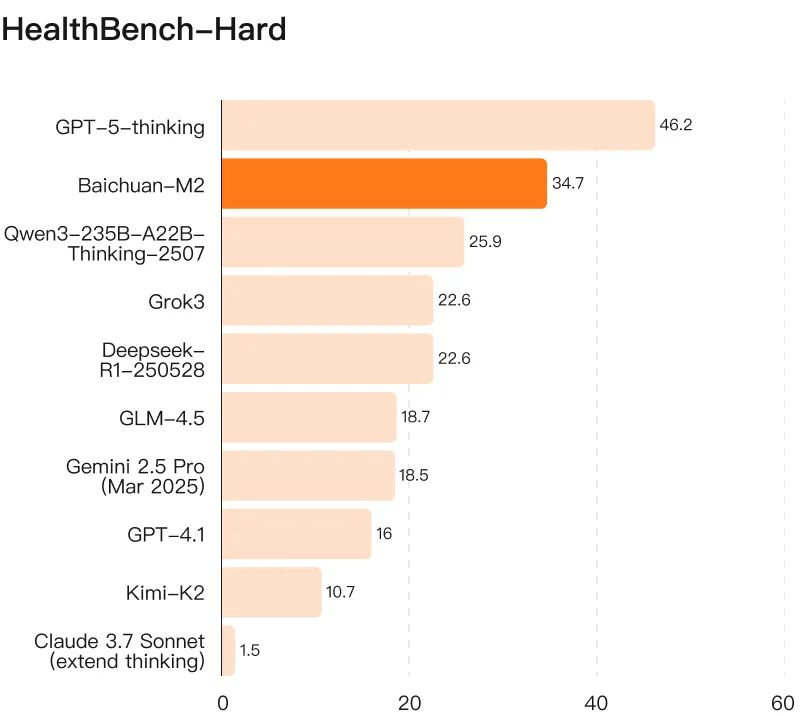

百川智能近期发布的Baichuan-M2模型,是其战略聚焦医疗后的首次公开亮相,其表现令人瞩目。该模型不仅在性能上超越了OpenAI新近发布的两个开源模型,在闭源领域其能力也仅次于GPT-5。在OpenAI的Health-Bench(Hard模式)评测中,Baichuan-M2得分34分,高于OpenAI宣称的32分;在标准版评测中,它与GPT-5一同突破60分大关。这标志着百川智能在医疗AI这一垂直领域,已达到世界级水平。

百川智能的目标不仅仅是“接近”通用模型,而是在医疗这一高度专业化的垂直领域,实现对通用模型的超越。医疗知识体系的复杂性,在于它不仅包含严谨的逻辑推理,更融合了大量独特的医学认知、政策法规与临床指南。通用大模型虽强大,但在这些深度垂直的领域,往往难以提供精准、可靠的循证支持。

“造医生”的复杂性体现在多个核心问题上:

- 提问能力与幻觉控制: 当前多数模型擅长“解题”,却缺乏主动“提问”的能力。在医疗领域,“减少幻觉”更是生死攸关的课题,模型必须能够精准、可靠地调用外部知识库进行循证推理。这些需求,不仅与通用大模型的主攻方向存在差异,也难以用现有范式完美解决。

- 应用层的本土化与人文关怀: 一个真正“可用”的AI医生,必须符合当地政策法规,融入人文关怀,并通过Agent架构提升能力。这需要深厚的应用层开发与全链路工程能力,是通用模型公司通常不具备的。

- 记忆力与关系理解: 优秀的医生需具备记忆患者病史的能力,并懂得如何与患者家属进行有效沟通,处理复杂的人际关系。这些是通用模型设计时往往忽略的深层问题。

因此,百川智能的路径是:在底层模型上,死磕“提问”与“循证”能力;在应用层,则要赋予模型更好的记忆力与对关系的理解。这相当于在智能高度之上,叠加了多个严苛的约束和目标,旨在构建一个既专业又人性化的AI医疗系统。

AI家庭医生:比无人驾驶更早的未来

王小川对AI家庭医生的未来充满信心,他预测其普及速度将超越无人驾驶。这一判断基于以下几点考量:

- 刚需性差异: 无人驾驶并非绝对刚需,个体仍可自行驾驶。而医疗则不同,普通人无法自我诊断与治疗,对专业医生的需求是刚性的。

- 人机协同模式: 无人驾驶安全员需长时间高度紧张,随时准备接管,反应时间有限。而AI医生与人类医生可以形成高效、安全的协作分工,AI提供诊断建议或方案,人类医生进行最终审核。尤其在院外场景,AI医生甚至可以独立工作,无需直接涉及处方权,通过改变用户行为创造巨大价值。

- 价值体现方式: AI医生的价值不仅在于诊断和开药,更体现在对用户关键医疗决策的辅助,例如当面临不同医生建议时的选择,或判断是否需要立即就医等。在这些场景中,AI医生能够独立发挥作用。

百川智能对“造医生”的理解,超越了自动驾驶L1-L5的单一维度划分,引入了“场景”与“关系”两大新维度。

- 场景维度: 区分院内与院外。院外场景如同“低速无人驾驶”,市场空间广阔,需求虽不像院内那样要求“一锤定音”,但辅助价值巨大。

- 关系维度: 医疗决策不仅面向患者,更需要与家属沟通,融入深厚的人文关怀。AI医生应具备“嘴替”功能,以专业的身份有效沟通,提升用户依从性。

王小川强调,百川智能的目标是真正“造医生”,而非简单的“健康顾问”或仅为“降本增效”的工具。医生应有医生的形态,其产品设计应符合用户对“人”的潜意识认知与使用习惯,而非简单地嵌入APP逻辑或追求DAU指标。百川智能计划明年推出大规模版本迭代,先进入医院体系获得专业认同与背书,随后将服务直接推向C端家庭,最终实现AI医疗服务的全面普及与深度应用。通过定义自己的命题并持续深耕,百川智能正致力于在AI医疗领域开创一个全新的篇章。