在当前科技浪潮的巅峰,人工智能(AI)无疑是最引人注目的焦点。然而,在这股汹涌的势头之下,无数AI初创企业正面临着一个复杂的“不可能三角”困境:即技术深度、迭代速度与成本控制三者之间难以兼顾的内在矛盾。当市场喧嚣逐渐平息,如何有效破解这一难题,成为AI创业者穿越周期、实现长期增长的关键议题。

智能涌现:AI创业瓶颈的深层剖析

AI技术的飞速发展,催生了从虚拟伙伴到具身智能机器人的多元化应用。这些创新不仅重塑了人与数字及物理世界的交互方式,也将AI的角色从幕后工具推向了前台核心。然而,这种深刻变革也带来了前所未有的挑战。

技术深度的挑战:从理论到实用鸿沟

AI应用的前沿探索,如实时多模态交互或高精度3D内容生成,需要极其深厚的技术积累。这不仅包括对前沿算法的理解,更要求对底层算力、模型训练、数据处理等全链路的精细化掌控。对于初创企业而言,自建并维护这样一套从芯片到应用的全栈技术体系,无疑是巨大的资源消耗,且难以在短期内达到行业领先水平。

迭代速度的压力:市场瞬息万变

AI领域的技术更新迭代速度远超传统行业。一个新兴算法或模型可能在数月内改变市场格局。这意味着初创企业必须具备快速原型开发、测试、部署和优化的能力。任何环节的迟滞都可能导致错失市场机遇。然而,在复杂AI系统开发中,保证速度的同时不牺牲质量,对团队的技术能力和工程化水平提出了极高要求。

成本控制的难题:巨额投入与回报周期

AI研发是典型的“高投入”领域,尤其在大模型时代,算力、人才、数据等方面的投入呈几何级增长。高性能GPU的购置与维护、庞大数据集的标注与训练、以及顶尖AI工程师的薪酬,都构成巨额开销。对于资金有限的初创企业而言,如何在保证研发进度的同时,有效控制成本,降低运营风险,是决定其能否存活的关键。

AI创企的多元化探索:从想象力到生产力

尽管面临挑战,众多AI初创企业仍在积极探索,将AI从单一工具转变为核心产品体验,并开始深度重塑各行各业。这些实践不仅展现了AI的巨大潜力,也揭示了其对底层技术支撑的迫切需求。

AI与情感陪伴:构建数字生命体

AI正从效率工具向情感伙伴演进。例如,心影随形公司通过视觉语言模型(VLM)技术,打造“逗逗游戏伙伴”,旨在提供游戏中的实时攻略与情感陪伴,如同真人队友般存在。其终极愿景是实现电影《她》中“萨曼莎”那样的全场景个人助理。同样,二次元游戏公司Kotoko在游戏《Bside》中,让用户创造的虚拟角色(OC)通过AI技术获得“主体性”,拥有动态个性和生活轨迹,让玩家成为“造物主”。

这些创新对技术提出了苛刻要求,不仅需要强大模型,更需支撑实时语音、图像识别、低延迟交互的复杂多模态系统,以及服务全球用户的稳定基础设施,以应对复杂社交交互下的低时延挑战。

AI与物理世界交互:轻量化与实用性并重

除了虚拟世界,AI也正积极探索与物理世界的融合。以李未可科技的AI眼镜为例,其核心理念是“AI在前硬件在后”,将AI技术置于用户需求首位。通过将眼镜重量控制在40克以内,保证全天舒适佩戴,并在此基础上注入百度智能云提供的多模态解决方案,实现AI导游、边拍边讲、AI随身记等实用功能,将AI眼镜从极客玩物转变为解决大众痛点的实用助手。

具身智能机器人是AI在产业侧更深层的探索。灵生科技专注于此领域,面临研发周期长、测试成本高的挑战。在百度智能云的支持下,该公司在感知融合与实时决策方面取得显著优势,并通过云端仿真平台进行大量算法测试,极大降低了成本,加速了技术落地。

AI赋能内容生产:重塑创作流程

AI作为生产力工具的潜力在内容产业中被深度挖掘。3D内容生产曾是高门槛、高耗时领域,而全球AI 3D大模型领军企业VAST的目标是打破壁垒,实现人人可创作3D的时代。这需要处理和训练海量高保真原生3D数据,因此对高性能云原生AI计算平台的需求极为迫切。

在影视制作领域,Filmaction团队推出的国内首个一站式AI电影生成平台,将传统影视流程与AI能力无缝结合。创作者只需简单指令,即可在分钟级内完成剧本、分镜、配音、配乐等全流程,将数周的工作量大幅压缩。这种效率提升,依赖于强大的云基础设施,保障了画面生成与视频渲染的秒级响应和高可靠性。

这些案例共同指向一个结论:当今AI创业已不仅是单一模型能力的比拼,更是对底层算力、工程化平台、生态资源与场景化解决方案的综合考验。

平台赋能:百度智能云的“全栈”解法

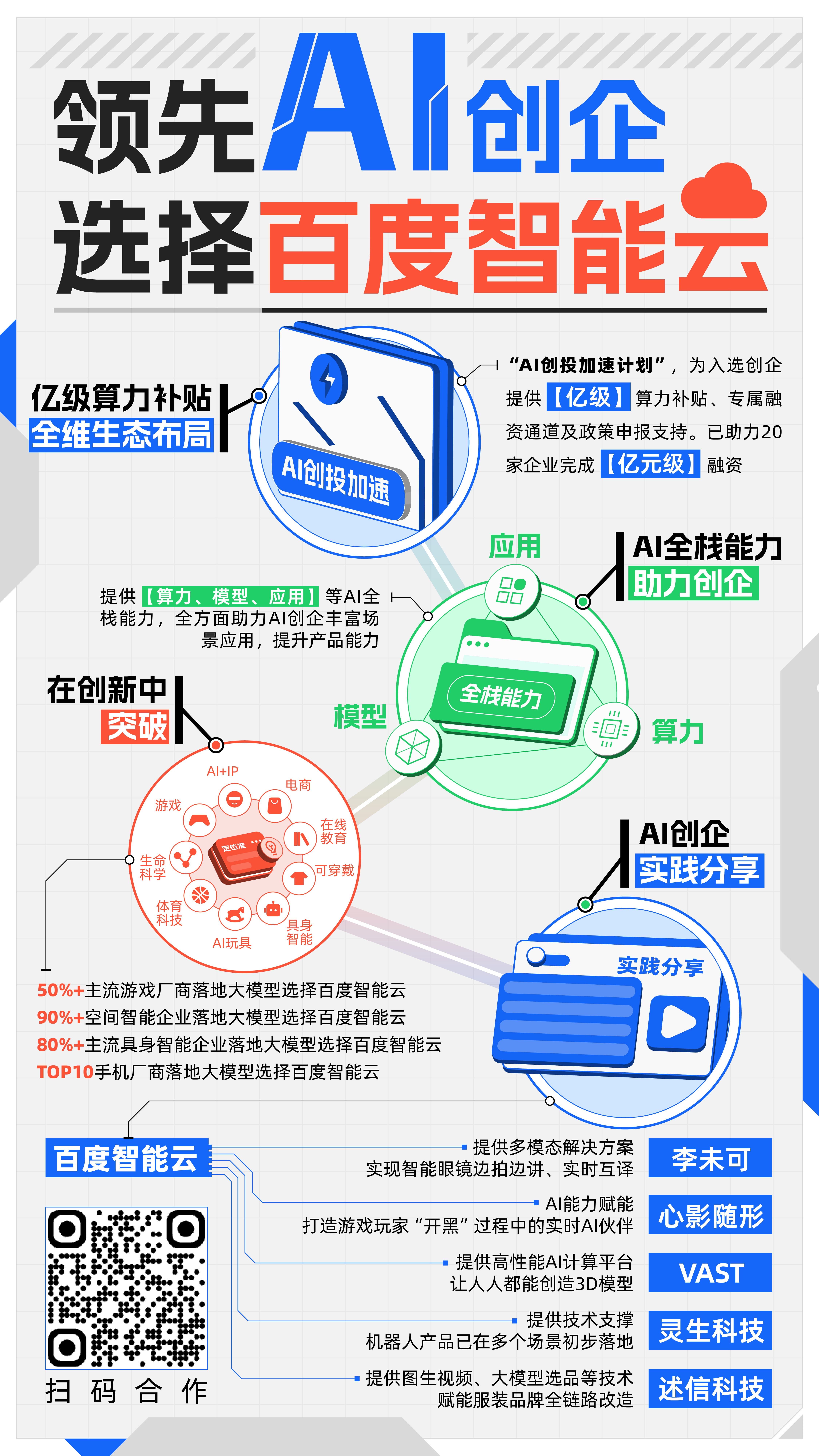

针对AI创业者的核心需求,平台方需要提供系统性解决方案。百度智能云正致力于构建一套全栈式服务体系,旨在成为AI创企的“水电煤”及更深层次的赋能者。

超越模型:提供全栈AI基础设施

AI创企所需远不止一个API接口。从VAST对大规模深度学习算力的渴求,到Kotoko复杂的跨云部署挑战,再到具身智能公司灵生科技对云端仿真平台的依赖,都印证了这一点。百度智能云提供的是从底层自研昆仑芯片、百舸算力管理平台,到中间层文心大模型、千帆大模型平台,再到上层应用的全栈AI基础设施。这种垂直整合使得创业公司能更专注于自身业务逻辑,避免重复造轮子。例如,在具身智能合作中,百度智能云与初创团队共建云端仿真平台,极大降低了机器人测试成本,加速了研发进程。

提速增效:强大的工具平台与工程化实践

为解决产品迭代速度问题,百度智能云通过强大的工具平台提升开发效率。AI开发门槛较高,千帆ModelBuilder平台提供一站式服务,将数据处理、模型训练到上线部署的复杂流程模块化,支持创企像“搭乐高”一样快速构建解决方案。官方数据显示,该平台可将新模型开发时间缩短70%。例如,某医疗AI创企利用该平台仅用3周时间完成算法验证到临床部署,成本降低40%。

精益创新:多维度成本控制策略

成本是初创企业最现实的挑战。百度智能云通过三大策略助力企业“精益创新”:

- 弹性算力:基于分布式云架构,创企可按需调用GPU等异构算力,相比自建数据中心,成本可降低60%。一家AI视频处理企业通过弹性算力,在业务高峰期每年节省算力成本超300万元。

- MLOps实践:引入机器学习运维体系,通过自动化测试、性能监控等工具,将模型上线后的维护成本降低50%。

- 生态资源支持:此次“AI创投加速计划”的核心所在。通过整合投资机构、政府、以及百度自身的C端入口(如搜索、地图)和B端客户网络,为创企提供资金、用户和商业场景的全方位支持。该计划在过去一年已助力20家企业完成亿元级融资。

百度智能云的策略是通过系统性的“AI工程化”工具和服务组合,支撑前端“百花齐放”的应用创新,这体现了“授人以渔”的思路,也正是其连续五年稳居AI云公有云市场首位的工程化能力和服务经验的体现。

新篇章:从云服务商到生态共建者

亿元扶植政策的发布,其意义远超账面投入,标志着百度在AI竞赛下半场的关键布局。当行业重心转向真实商业场景,百度选择将核心算力、技术工具与真金白银打包,集结最有活力的AI原生玩家。

在服务数百家AI创企后,百度智能云已形成清晰的“三阶跃迁”成长路径,助力创企走得更远:

- 产品验证期:创业者通常只有最小可行产品(MVP),需快速试错。百度智能云提供算力补贴和模型工具包,帮助企业“0基础启动”。

- 场景验证期:产品方向验证后,企业需深入垂直场景打造标杆案例。百度智能云开放行业模型库和生态资源,帮助其将成功经验固化为可复制解决方案。

- 生态扩张期:有了成功样板,便可撬动更大市场。通过百度智能云的开放平台,创企连接更多合作伙伴,最终形成“技术+数据+渠道”的增长飞轮,成长为赛道领跑者。

大模型时代的竞争,最终将是生态的竞争。谁能真正帮助AI创企解决商业化难题、实现价值闭环,谁就能赢得未来。百度智能云此举正从传统的“云服务商”向“生态共建者”和“价值同盟”转变。今天的AI商业进化只是一个切片,“百家创企联盟”的故事才刚刚开始,我们期待在这个生态中,能生长出更多令人惊叹的新物种。