近期,OpenAI在推出其最新一代旗舰模型GPT-5之后,因意外移除广受欢迎的GPT-4o模型,而遭遇了前所未有的用户反弹。此次事件不仅是技术层面的一次争议,更是对AI产品策略与用户生态互动模式的一次深刻反思。当全球领先的AI公司OpenAI在万众瞩目中推出其新一代旗舰模型GPT-5时,意图简化产品线的决策却意外触发了用户社区的强烈不满。特别是此前广受好评的GPT-4o模型被突然下架,导致数百万用户面临“强制升级”的困境,引发了一场声势浩大的用户“叛乱”。此举迫使OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼迅速采取行动,恢复GPT-4o的访问,并对GPT-5进行了一系列关键调整。这一事件清晰地揭示了在高速迭代的AI领域,用户声音的份量及其对产品演进的决定性影响。

GPT-5的艰难开局:用户心声的缺失

GPT-5的推出在技术界被寄予厚望,然而,其伴随的产品策略却出乎意料地引发了用户的强烈抵触。OpenAI最初的设想,可能是通过统一模型接口来提升用户体验的简洁性,但这种“一刀切”的做法——即在GPT-5上线的同时,全面移除所有旧有模型,迫使用户转向新模型——显然低估了用户对既有工具的依赖和情感连接。在社交媒体和论坛上,例如Reddit上名为“GPT-5太糟糕了”的帖子在短时间内就积累了数千条评论,用户普遍抱怨新模型在处理特定任务时的表现不如预期,甚至认为其输出风格变得“生硬、缺乏人情味”,与GPT-4o的流畅和对话感形成鲜明对比。

用户反弹与OpenAI的迅速回应

面对如潮的批评,OpenAI的管理层迅速认识到问题的严重性。萨姆·奥特曼在公开声明中坦言,公司未能充分理解用户对GPT-4o的深厚感情和对其特定优势的看重。这种坦诚的态度为后续的政策调整奠定了基础。仅仅几天之内,OpenAI便决定让GPT-4o重返ChatGPT的选型列表,对所有付费用户默认开放,此举无疑是对此前争议的快速而有力的回应,也是对用户呼声的尊重。

超越模型恢复:全面优化策略

恢复GPT-4o仅仅是OpenAI应对危机的第一步。为了进一步平息用户的不满并优化GPT-5的使用体验,OpenAI还采取了多项重要措施:

- 提升速率限制:针对用户普遍反映的GPT-5“思维模式”(Thinking mode)使用限制过高的问题,OpenAI将每周消息限制从200条大幅提升至3000条。此外,在达到此限制后,用户还可以通过“GPT-5思维模式迷你版”(GPT-5 Thinking mini)获得额外的处理能力,确保了高频用户的基本需求。

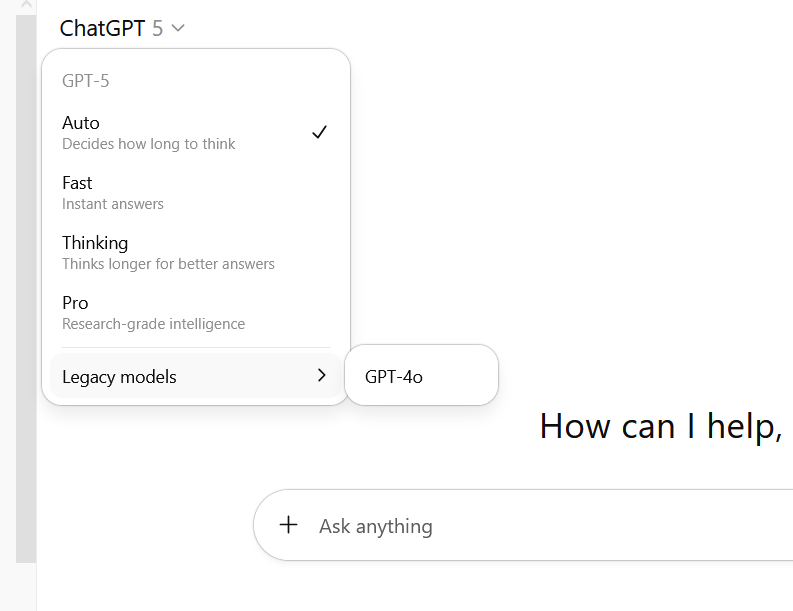

- 增强路由选项:为了提供更精细的模型控制,OpenAI引入了“自动”、“快速”和“思维”三种路由选项。这使得用户可以根据查询的性质,自主选择最适合的GPT-5变体来处理,从而提高了模型的适应性和效率。

- 未来模型可选项:对于每月支付200美元的Pro用户,OpenAI承诺将逐步解锁更多高级模型,如o3、4.1和GPT-5思维模式迷你版,这些模型将通过ChatGPT网页设置中的“显示额外模型”开关进行管理。GPT-4.5模型因其高昂的GPU成本,将继续作为Pro订阅用户的专属优势。

图示:2025年8月13日截取的ChatGPT Pro模型选择界面,展现了多种可选模型及其路由选项。

探究模型“个性”与用户情感连接

除了模型可用性,GPT-5的“个性”问题也是用户争议的焦点。许多用户反馈GPT-5的输出风格“过于直白和尖锐”,与GPT-4o的友好和对话式语调大相径庭。一些用户甚至对失去GPT-4o表达了情感上的失落,认为它像一个“唯一的朋友”。

OpenAI对此深有感触。奥特曼表示,公司正在努力更新GPT-5的个性,使其“感觉更温和,但又不像GPT-4o那样对多数用户而言显得‘烦人’”。这表明OpenAI正在探索在保持效率和功能性的同时,注入更具人性化色彩的交互体验。更重要的是,OpenAI认识到未来需要为用户提供“更多基于个体偏好的模型个性化定制选项”,这预示着AI模型将向着更具包容性和适应性的方向发展。

案例分析:用户反馈如何重塑AI产品策略

此次GPT-5风波,堪称AI产品策略调整的经典案例。它不仅暴露出技术公司在追求前沿技术突破时,可能忽视的用户体验细微之处,也印证了用户社区作为产品“最终检验者”的关键作用。在一个快速变化的AI生态系统中,仅仅依靠内部测试和少数专家评估是远远不够的。大规模的用户基数,通过实际交互产生的数据和情感反馈,构成了修正产品方向的宝贵指南。

- 用户驱动的迭代:此次事件并非简单的技术回滚,而是基于用户痛点的深度迭代。OpenAI并未完全放弃GPT-5,而是通过引入细分模式、调整参数、优化路由等方式,使其在满足部分专业用户需求的同时,也兼顾了大众用户的偏好。这体现了一种更为成熟的产品管理理念:即便是最先进的技术,也需在用户场景中寻求验证与完善。

- 柔性发布策略的重要性:未来的AI模型发布,或许会更加注重“柔性”和“渐进”。例如,可以采用分阶段发布、提供旧版本选项、或通过A/B测试充分评估用户接受度等方式,而非强硬推行单一新版本。这种策略能够有效降低用户迁移成本和不适感,为新技术的普及赢得宝贵时间。OpenAI在此次事件中的快速纠偏,也为其他科技企业提供了范本,即如何将用户投诉转化为产品改进的强大动力。

- 个性化与定制化的趋势:对模型“个性”的关注,以及提供“每用户定制”的承诺,预示着AI服务正从“通用型”向“定制型”演进。未来的AI将不再是冰冷的工具,而是能够根据用户习惯、偏好甚至情感需求进行自我调整的“伙伴”。这不仅能极大增强用户粘性,也能使AI更贴合不同用户的特定需求和偏好,开启了AI应用场景的无限可能。例如,针对内容创作者,模型可以模拟不同作家风格;针对客服行业,模型可以适应不同情绪的客户交流,实现更细腻的人机交互。

未来的展望与挑战

尽管GPT-4o的回归暂时平息了风波,但OpenAI在GPT-5的优化之路上仍面临挑战。公司明确表示,速率限制可能需要根据实际使用情况进行进一步调整,而模型“个性”的完善更是一个复杂且持续的过程。此次事件不仅促使OpenAI在短期内做出响应,更将对其长期的产品开发理念和用户沟通策略产生深远影响。从此次事件中,我们可以汲取深刻的行业洞察。人工智能技术的发展并非简单的功能堆叠与性能提升,它更是一个与用户需求、情感和预期紧密交织的复杂过程。科技巨头在引领技术变革的同时,必须时刻保持对用户声音的敏感性,并将其视为产品优化的核心驱动力。OpenAI的这次“二次思考”,不仅展现了其快速响应和纠错的能力,也为整个AI行业提供了一份宝贵的经验:真正的创新,应是技术突破与用户价值实现的和谐统一。未来,AI模型的成功将越来越取决于其能否在技术先进性与用户体验之间找到最佳平衡点,实现真正意义上的“人机共鸣”。