深度伪造语音诈骗:AI时代下的新型社会工程学威胁

随着人工智能技术的飞速发展,数字内容的合成能力达到了前所未有的高度。其中,深度伪造(Deepfake)技术,尤其是语音克隆,正成为网络安全领域的新兴威胁。这种基于AI的语音合成技术,能够精确模拟任何人的声音,使其成为社会工程学攻击的下一个前沿阵地。传统诈骗手段结合先进AI技术,使得深度伪造语音诈骗(Deepfake Vishing)变得异常难以识别和防范,对个人和企业造成了严重的安全隐患和经济损失。

AI语音克隆技术的原理与演进

AI语音克隆技术的核心在于利用深度学习模型,通过分析大量真实语音数据来学习特定个体的声学特征,如音高、语速、语调、口音和发音习惯。这些模型,例如Google的Tacotron 2、Microsoft的Vall-E以及ElevenLabs和Resemble AI等商业服务,能够将输入的文本转化为带有目标人物独特声音特质的语音。其基本流程包括:

- 声纹提取与分析:AI模型首先从提供的语音样本中提取声纹特征。这些样本可能来自公开的视频、在线会议录音或以往的电话通话。令人担忧的是,有时仅需短短3秒的语音样本便足以生成高质量的克隆语音。

- 文本到语音合成(TTS):提取特征后,模型将目标文本输入,结合学习到的声纹特征,生成听起来与目标人物无异的语音。这意味着攻击者只需输入文字,就能让“目标人物”说出任何他们想说的话。

- 实时生成与情感注入:更先进的AI模型甚至能实现语音的实时生成与情感注入。这意味着攻击者在通话中可以根据受害者的反应即时生成回复,并调整语调以增强可信度,使得诈骗对话听起来更加自然和具有说服力。尽管实时深度伪造语音诈骗目前仍不普遍,但随着处理速度和模型效率的提升,其应用范围预计将在不久的将来迅速扩大。

深度伪造语音诈骗的作案流程剖析

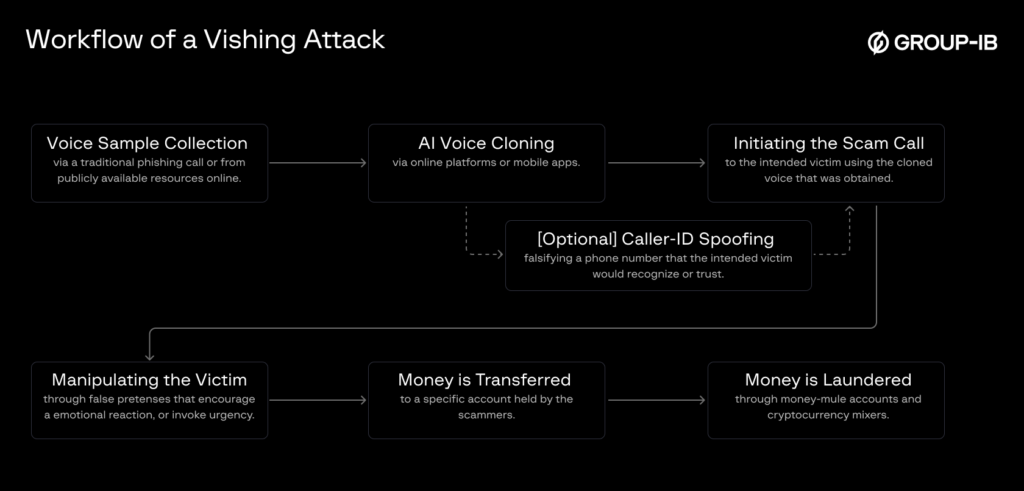

安全公司Group-IB详细阐述了深度伪造语音诈骗的基本执行步骤,揭示了这类攻击易于规模化复制且难以被察觉的本质。理解其运作机制是有效防范的第一步:

- 收集目标语音样本:攻击者首先通过各种渠道获取受害人认识的对象的语音样本。这些样本可能来自社交媒体视频、新闻采访、公司会议录音,甚至是被泄露的私人通话。仅仅几秒钟的样本就可能足够。

- 利用AI引擎进行语音合成:将收集到的语音样本输入到前述的AI语音合成引擎。攻击者可以利用这些工具将任意文本转换为带有目标人物声音特质的音频。尽管许多平台声称有防护机制来阻止此类滥用,但实践证明这些限制并非不可逾越。

- 电话号码伪造(可选步骤):为了进一步增强欺骗性,攻击者可能采用几十年前就已存在的电话号码伪造技术,将来电显示伪装成受害人熟悉的号码,例如其家人、同事或银行的官方号码。

- 发起诈骗通话:在准备就绪后,攻击者发起诈骗电话。通话内容可以是预先录制好的脚本,也可以是实时生成的语音。实时生成允许攻击者根据受害者的提问即时作出回应,极大增强了诈骗的真实感和互动性。在模拟攻击中,研究人员发现这种实时交互能力能够有效规避受害者的怀疑。

深度伪造语音诈骗的典型工作流程,展示了攻击从语音样本收集到资产窃取的完整链条。

- 构建紧急场景并诱导行动:攻击者通常会编造一个紧迫且看似合理的理由,如“孙子被捕急需保释金”、“CEO要求财务部门紧急转账以支付逾期账单”、“IT人员指示员工重置密码以应对数据泄露”等。这种紧急情境旨在制造恐慌,削弱受害者的判断力,促使其在仓促间做出决定。

- 窃取资产或信息:一旦受害者按照指示采取行动,例如电汇资金、泄露登录凭据或访问恶意网站,攻击者的目的便达成。通常,这些行为一旦发生,往往难以逆转,造成不可挽回的损失。

模拟演练揭示的严峻现实

Google旗下Mandiant安全部门进行的一项红队演练,深刻揭示了深度伪造语音诈骗的威胁程度。在这次模拟中,安全团队轻易地克隆了目标组织内部一位高级管理人员的声音,并利用公开信息锁定了该高管下属的员工。他们利用了一个真实的VPN服务中断事件作为借口,要求员工立即采取行动。结果是惊人的,受害者基于对“高管声音”的信任,绕过了Microsoft Edge和Windows Defender SmartScreen的安全提示,下载并执行了恶意负载。这次演练以成功攻破组织防御告终,充分证明了AI语音伪造技术在突破组织安全防线方面的惊人效力。该案例凸显了即使是最基本的安全提示,也可能在高度逼真的社会工程学攻击面前失效。

AI技术正在模糊真实与虚假的界限,为网络安全带来前所未有的挑战。

如何构建多层防御体系以应对威胁

鉴于深度伪造语音诈骗的复杂性和隐蔽性,单一的防范措施往往不足以应对。构建一个多层次、全方位的防御体系至关重要,这不仅包括技术手段,更涵盖了人员的安全意识和流程规范。

1. 技术防护措施

- 声纹识别与生物特征认证:在关键的金融交易或敏感信息访问场景中,引入多模态生物特征认证,如结合人脸识别、指纹识别等,作为语音验证的补充。同时,研究和部署能够识别合成语音的技术,利用AI对抗AI,识别克隆语音中的细微差异。

- 多因素认证(MFA):强制要求对所有敏感操作(如资金转账、密码重置)实施多因素认证。即使攻击者获取了语音授权,也无法绕过额外的验证步骤。

- 异常行为检测:部署先进的行为分析系统,监测账户和网络中的异常活动。例如,如果一个账户突然发起大额转账请求,或尝试从非典型IP地址登录,系统应立即触发告警。

2. 组织流程与安全意识

- 内部沟通协议:建立并强制执行严格的内部沟通协议。例如,对于任何涉及资金转移或敏感数据访问的请求,必须通过多重渠道(如电话确认后通过邮件或内部即时通讯工具再次确认)进行核实。可以设立一个预设的“安全词”或“验证短语”,要求通话者提供以确认身份。

- “挂断回拨”原则:教育员工和个人,在接到任何要求紧急行动的电话时,尤其是涉及财务或个人信息的请求,应立即挂断电话,并通过已知的官方渠道(而非来电显示的号码)回拨联系对方进行核实。这能有效避免号码伪造带来的风险。

- 定期安全意识培训:持续对员工进行安全意识培训,使其了解深度伪造语音诈骗的最新手法和危害,提升对可疑电话的辨别能力。培训内容应包含识别情感操纵、质疑紧急请求以及报告可疑事件的流程。

- 公开信息管理:审慎管理个人和企业在社交媒体及公共平台上发布的语音内容。减少公开可供攻击者收集的语音样本,从源头上降低被克隆的风险。

深度伪造威胁的未来展望与应对策略

深度伪造语音技术的进步,无疑给网络安全带来了前所未有的挑战。随着AI模型越来越复杂,生成语音的真实度将进一步提高,使得肉耳识别真伪变得几乎不可能。这要求我们必须超越传统的安全思维,转向更具前瞻性和适应性的防御策略。

预计未来,监管机构和行业组织将出台更严格的法律法规,规范AI语音合成技术的使用,并要求开发者内置更强大的防滥用机制。例如,要求所有AI合成内容带有不可见的数字水印,或开发能够验证语音来源真实性的去中心化系统。

企业应将深度伪造防御纳入其全面的风险管理框架中,定期进行安全审计和红队演练,模拟真实的攻击场景,以测试和优化现有防御措施的有效性。同时,积极投资于前沿的AI安全技术研究,包括零知识证明(Zero-Knowledge Proofs)在身份验证中的应用,以及基于区块链的声纹认证系统,以构建更强大的信任链。对于个人而言,保持冷静、警惕和批判性思维是抵御这类诈骗的关键。面对任何异常的、带有紧急性质的请求,务必多方核实,不轻易相信耳听为实的信息。只有通过技术、流程和人的多重努力,我们才能有效应对这场由AI驱动的信任危机,确保数字世界的安全与稳定。

AI技术的广泛应用,既带来便利也伴随着新兴风险,如深度伪造语音威胁。