超宽带红外频率梳:革新化学检测与高精度传感的集成技术突破

光学频率梳,作为一种精密的激光工具,其功能如同光学领域的标尺,能够以前所未有的精度和速度测量特定频率的光。它们在化学物质识别、污染物检测等高分辨率传感应用中展现出巨大潜力。想象一下,一个没有复杂移动部件或笨重外部设备的便携式光谱仪,能够实时、准确地监测多种化学物质——这正是频率梳技术所承诺的未来。特别是在远程传感和便携式光谱仪领域,频率梳因其兼具准确性与实时性,被视为理想的解决方案。

然而,开发出具备足够带宽以满足这些严苛应用需求的频率梳,始终是科研界的一大挑战。传统的解决方案往往需要增加体积庞大的组件,这不仅限制了设备的可扩展性,也影响了整体性能。例如,在追求更高带宽的过程中,研究人员常常不得不牺牲设备的便携性和集成度,这与现代技术发展对小型化、高效能的需求背道而驰。

突破化学检测瓶颈:高精度与便携性的需求

当前,高精度化学检测在多个领域面临迫切需求。在环境监测方面,需要识别空气中的微量有害气体,如工业排放物、挥发性有机化合物(VOCs)和温室气体,这对气候变化研究和公共健康防护至关重要。在工业生产中,实时监测化学反应过程,确保产品质量和生产安全,是提高效率的关键。在医疗诊断领域,通过分析呼出气体中的生物标志物,有望实现疾病的早期无创诊断。此外,在国家安全和公共安全领域,快速、准确地探测爆炸物、毒品或其他危险化学品,具有不可替代的价值。

传统的化学传感技术,如气相色谱-质谱联用,虽然精度高但设备笨重、操作复杂、分析时间长,难以实现现场实时检测。而一些便携式传感器则往往在精度和选择性上有所妥协。因此,开发一种既能提供极高精度,又兼具便携性和实时性的化学检测平台,已成为跨学科研究的焦点。

核心挑战:色散效应与光谱带宽的限制

频率梳的“带宽”直接决定了其能够检测的化学化合物范围。带宽不足意味着设备只能识别有限的频率范围,这可能导致误报或不准确的检测结果。因此,对于需要精确识别多种化学物质的应用来说,高带宽是不可或缺的。

限制频率梳带宽的最关键因素之一是“色散”。简单来说,色散是指不同频率的光在介质中传播速度不同,导致激光谱线不再均匀间隔。这种不均匀性严重破坏了频率梳的形成条件,使其失去作为“光学标尺”的精度。对于长波红外辐射而言,色散效应尤为显著。由于红外波固有的物理特性,其色散程度远高于其他波长,使得在长波红外波段构建宽带频率梳成为一项极其艰巨的任务。科学家们必须找到有效的方法来补偿或抵消这种高色散效应,否则将无法实现稳定、宽带的频率梳操作。

许多现有补偿色散的方法都存在局限性,例如缺乏灵活性,难以适应不同的应用场景;或者无法实现足够高的带宽,使得设备在实际应用中显得力不从心。这些挑战共同构成了频率梳技术向实际应用迈进的主要障碍。

量子级联激光器与双光梳光谱学:技术基石

实现红外波段的高分辨率传感,量子级联激光器(Quantum Cascade Laser, QCL)扮演着至关重要的角色。QCL是一种特殊类型的半导体激光器,能够产生长波红外辐射,这一波段恰好包含了许多分子独特的“指纹”吸收谱线,使其成为化学识别的理想光源。结合QCL,频率梳能够为高分辨率光谱学提供稳定的、梳状排列的激光线,从而实现对复杂混合物中痕量分子的精确识别。

双光梳光谱学(Dual-Comb Spectroscopy, DCS)是频率梳技术在传感应用中的一种强大实现方式。在DCS系统中,两束频率略有差异的光学频率梳同时工作。其中一束作为参考,另一束则穿过待测化学样品。当两束光在探测器上会合时,它们会产生一个低频的拍频信号,这个信号精确地复制了样品的高频吸收谱线。这种方法将高频红外光谱信息转换到电学可测量的低频范围,极大地简化了信号处理和提高了检测速度。然而,要使DCS发挥最大潜力,频率梳必须具有足够高的带宽,以便覆盖目标化学物质的广阔吸收光谱。

创新核心:双啁啾镜(DCM)的突破性应用

在麻省理工学院(MIT)的科研团队不懈努力下,一项突破性进展为这一难题提供了解决方案。该团队成功展示了一种紧凑、完全集成的设备,它巧妙地利用一个精心设计的“双啁啾镜”(Double-Chirped Mirror, DCM)来生成稳定且具有极宽带宽的频率梳。这个特制的DCM,结合一个片上测量平台,为大规模生产的远程传感器和便携式光谱仪提供了前所未有的可扩展性和灵活性。

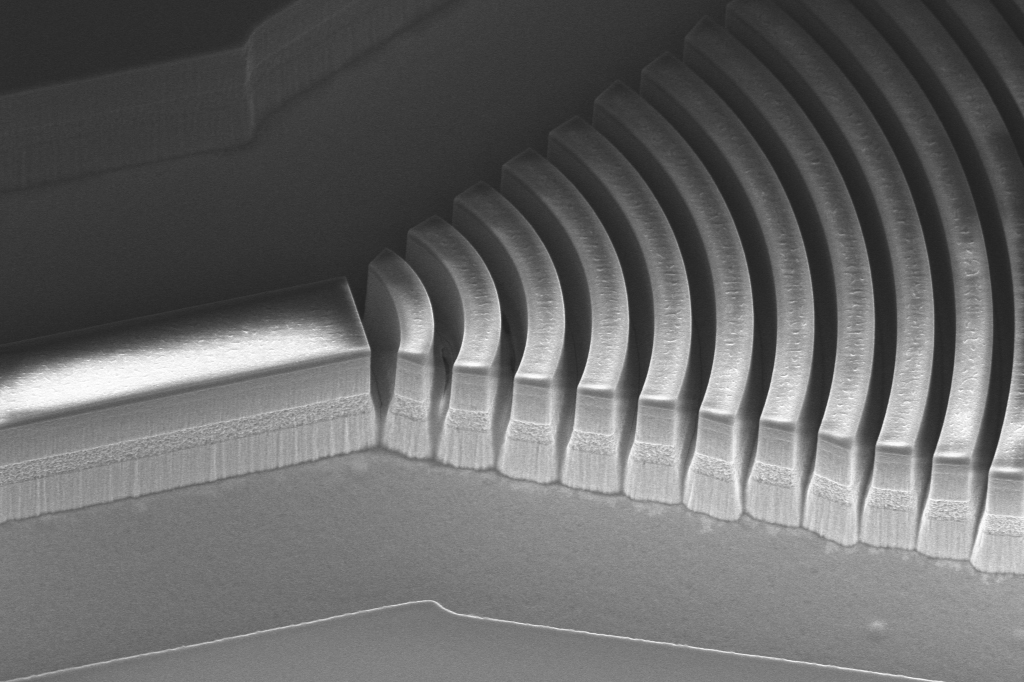

双啁啾镜并非普通的光学镜片。它是一种特殊的多层光学反射镜,其不同层级的厚度从一端到另一端逐渐变化。这种精妙的结构允许其对光信号进行精确的色散管理,从而有效地补偿光在介质中传播时产生的色散效应。MIT团队此前曾在太赫兹波段的频率梳中成功应用过类似DCM,有效补偿了色散问题。然而,将这一成功经验移植到红外波段并非一帆风顺。

跨越鸿沟:从太赫兹到红外——一场精密工程之旅

红外波的波长比太赫兹波短十倍,这意味着DCM的制造精度要求达到了纳米级别,这在工程上构成了巨大挑战。在纳米尺度上精确控制多层膜的厚度和均匀性,是前所未有的难题。此外,为了在激光操作下有效散热并维持DCM的性能,整个DCM还需要涂覆一层厚厚的金,这进一步增加了制造的复杂性。更甚者,他们原有的太赫兹波段色散测量系统也无法直接应用于频率高出十倍的红外波段,需要开发全新的测量方法。

在历经两年多的反复尝试和多次碰壁之后,团队发现了一个关键性的盲点。他们最初为损耗较大的太赫兹激光源设计的DCM带有波纹结构,以增强补偿效果。但对于损耗相对较低的红外辐射源,标准DCM设计即可满足色散补偿的需求。这一发现简化了设计,使得DCM与红外辐射兼容。然而,即使是标准DCM设计,为了有效捕获激光束,镜面层仍需设计成弧形,这使得制造难度远超传统工艺。

实现这种创新DCM的制造需要极高的精度。镜片相邻层之间的厚度差异仅在数十纳米之间,这种精细度使得传统的光刻技术望尘莫及。同时,研究人员还需要在以坚韧著称的材料堆叠中进行深层蚀刻,精确地实现这些关键尺寸和蚀刻深度,是解锁宽带频率梳性能的关键。这项工作不仅是光学工程的胜利,更是纳米制造技术的突破。

集成设计与片上计量:提升实用性的关键

除了DCM的精确制造,MIT团队还将其直接集成到激光器上,显著提升了设备的紧凑性。这种片上集成的方法,将复杂的色散补偿元件与激光源紧密结合,大大减小了系统的体积和重量,使其更适合于便携式和远程传感应用。

此外,他们还开发了一种高分辨率的片上色散测量平台,彻底摆脱了对笨重外部设备的依赖。传统的色散测量通常需要庞大的光学平台和复杂的仪器,而片上测量则使得系统更加自给自足和易于部署。正如项目负责人、MIT电气工程与计算机科学杰出教授Qing Hu所言:“光谱仪的带宽越宽,其性能就越强大,但色散是主要的障碍。我们把这个限制带宽的最棘手问题作为研究的核心,并解决了每一步,以确保频率梳的稳健运行。”这种方法灵活多变,只要能够通过其平台测量色散,就能设计并制造出相应的DCM进行补偿,从而为不同的应用场景提供定制化的解决方案。

广阔应用前景与未来展望

通过双啁啾镜和片上测量平台的协同作用,该团队成功生成了稳定的红外激光频率梳,其带宽远超无DCM方案通常所能达到的水平。这一突破性进展对于化学传感领域具有里程碑式的意义。它意味着我们可以开发出更精确的环境监测设备,能够从大气中的微量气体中识别出多种有害化学物质,例如甲烷、二氧化碳、氮氧化物等温室气体和工业污染物,为环境治理和公共健康提供更可靠的数据支持。在医疗领域,通过分析呼出气体中的特定分子,有望实现糖尿病、癌症等疾病的早期无创诊断。在工业控制中,实时监控生产线上的气体成分,将极大提高生产效率和安全性。

约翰霍普金斯大学惠廷工程学院教授Jacob B. Khurgin(未参与此项研究)高度评价道:“这些研究人员开发了一种基于集成空气-介质双啁啾镜的巧妙纳米光子色散补偿方案。这种方法对色散提供了前所未有的控制,使得在长波红外波段实现室温下的宽带梳状形成成为可能。他们的工作为从化学传感到自由空间通信等应用领域的实用、芯片级频率梳打开了大门。”

展望未来,研究人员计划将这一方法推广到其他激光平台,以期生成具有更大带宽和更高功率的频率梳,从而满足更具挑战性的应用需求。例如,在更高能量密度、更复杂环境下的远程探测,或是开发出集成度更高、成本更低的批量生产方案。随着技术的不断成熟,超宽带红外频率梳有望在多个前沿科技领域扮演越来越重要的角色,开启精密光谱学和传感技术的新篇章,为人类社会带来深远的影响和价值。