2025年的科技洪流正以惊人的速度重塑着我们的世界,从算力澎湃的边缘设备到伦理边界的模糊探寻,从虚拟现实的审慎布局到智能出行的加速演进,每一处都涌动着创新与挑战。本篇文章将深入洞察近期科技领域的一系列关键事件,解码其背后蕴藏的深层趋势与未来走向。

AI硬件与边缘计算的澎湃动力

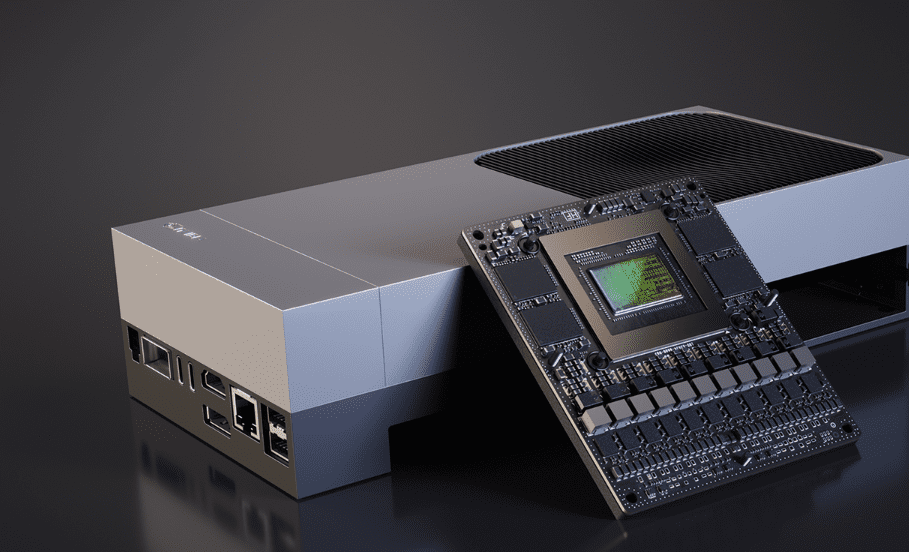

人工智能的进化不仅限于云端,边缘侧的算力突破同样引人注目。NVIDIA近日推出号称史上最强、最小的迷你PC——Jetson Thor系列,其AI性能高达2070TFLOPS,并搭载基于Blackwell架构的GPU。这不仅仅是一台高性能的个人电脑,更是为AI、机器人及边缘计算等领域量身打造的消费级平台。Jetson Thor的问世,标志着人工智能计算正加速向终端设备下沉,使得更多复杂的AI应用能够在本地高效运行,极大地拓展了AI技术的应用边界。其高密度算力与相对低功耗的特性,预示着未来智能工厂、智能城市乃至个人机器人等领域将迎来新的发展契机。我们正见证一个算力无处不在的时代,它将深刻改变我们与智能系统互动的方式。

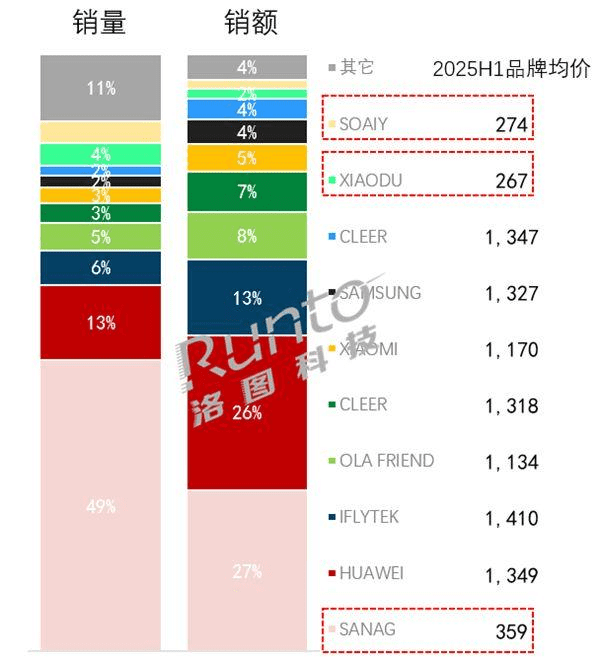

在个人消费电子领域,AI与耳机的结合也催生了新的增长点。根据洛图科技的报告,2025年上半年中国AI耳机线上市场表现亮眼,其中SANAG(塞那)凭借极致性价比占据销量榜首,而华为则以高均价策略紧随其后。AI耳机的崛起,反映了消费者对智能化、个性化音频体验的日益增长的需求。这些耳机不仅提供基础的音频功能,更集成了智能语音助手、实时翻译、健康监测等多种AI功能,正在从简单的听音工具转变为个人智能助理。华为等头部品牌的积极布局,预示着AI耳机将成为智能生态中不可或缺的一环,其发展潜力不容小觑。

人工智能伦理与商业化的双重挑战

AI的飞速发展也带来了不可忽视的伦理与法律挑战。近日,科技巨头Meta被两家成人影片制作公司指控,称其自2018年以来“故意且有意”地使用了至少2396部受版权保护的影片来训练其AI模型,包括Meta Movie Gen和大型语言模型(LLaMA)。这起诉讼不仅涉及巨额赔偿,更将AI训练数据的合法性和道德性问题推向风口浪尖。它揭示了在追求模型性能的道路上,一些公司可能面临的数据来源合规性危机。未来的AI发展必须更加注重数据的获取渠道、版权保护以及隐私安全,构建一套更为严谨和透明的伦理审查机制,这对于AI行业的健康发展至关重要。

与此同时,人工智能的商业化模式也在不断探索中。据英国《卫报》报道,OpenAI曾与英国官员就全民使用ChatGPT付费版展开讨论。尽管因成本高达数十亿英镑而未能深入推进,但这表明AI服务的普及化和货币化正成为重要议题。让全民享用高级AI工具的理念具有吸引力,但也面临着巨大的经济和技术挑战。如何平衡AI的普惠性与商业可持续性,如何在提供强大服务的同时确保成本可控并规避潜在风险,是所有AI公司和政府机构都需要深思的问题。这不仅关乎技术发展,更涉及社会公平与数字鸿沟的弥合。

XR与未来人机交互的演进

扩展现实(XR)领域,尽管业界对“下一个计算平台”的期待甚高,但其发展路径依然充满不确定性。彭博社报道,谷歌硬件负责人Rick Osterloh表示,公司目前仍不确定是否会推出自有品牌XR头显,整个项目处于“待定”(TBD)阶段。谷歌选择与传统眼镜品牌(如Gentle Monster、Warby Parker)合作,聚焦于基于Gemini AI的Android XR头显,试图以更稳健的姿态切入市场。这种审慎策略反映了XR市场当前的复杂性:技术瓶颈、用户需求尚未完全激发以及成本高昂等因素,都使得大型科技公司在全面投入前不得不三思。相较于Meta的激进投入,谷歌似乎更倾向于构建开放生态,而非立即推出高风险的硬件产品。

与此同时,苹果在折叠屏iPhone上的布局也逐渐清晰。彭博社记者马克·古尔曼透露,代号为V68的折叠屏iPhone将搭载四颗摄像头,并出人意料地采用Touch ID而非Face ID。将Touch ID集成在电源键上,与最新的iPad系列保持一致,这在提供安全验证的同时,也可能解决了折叠屏设备上Face ID模组的集成难题。此外,全面推行eSIM方案,取消实体SIM卡槽,也符合苹果在设备精简和环保方面的长期策略。苹果对折叠屏技术的独特理解和实现方式,无疑将为市场带来新的选择和竞争格局,其产品策略通常更注重用户体验的打磨和技术的成熟度,而非盲目追逐新潮。

智能出行与电动汽车的革新步伐

电动汽车市场正以前所未有的速度演进,智能化和个性化成为新的竞争焦点。日前,小米SU7“加长版”测试车的路试谍照曝光,被猜测为小米SU7L“行政版”或更高端的SU9旗舰车型。从图片来看,新车车身明显加长,后排空间有望大幅改善,同时更宽的前胎和沉稳的姿态,彰显了其豪华定位。小米在电动汽车领域的快速扩张和产品迭代,展现了其打造多元化产品矩阵的雄心。随着技术的成熟和市场需求的细分,电动汽车不再仅仅是交通工具,更是融合了智能座舱、自动驾驶和个性化定制的移动智能终端。

在自动驾驶领域,L4级无人配送独角兽Nuro近日完成2.03亿美元的E轮融资,估值达60亿美元,吸引了英伟达和Uber等新老投资者入局。Nuro专注于特定场景的无人配送,其技术的商业化落地相比完全通用型L4自动驾驶更具可行性。英伟达在此节点的注资尤为引人关注,这不仅是对Nuro技术的认可,更是其在边缘AI和智能移动领域战略布局的体现。Uber的加入则预示着未来无人配送可能与现有出行平台深度融合。这笔融资再次印证了市场对自动驾驶,尤其是特定场景下商业化落地前景的信心,预示着未来物流配送模式的深刻变革。

移动设备充电与用户体验新趋势

移动设备的充电技术也在悄然进步,旨在提供更便捷高效的用户体验。据MacRumors报道,苹果即将发布的iOS 26正式版将为iPhone 16系列机型引入Qi 2.2无线充电标准,并支持高达25W的无线充电功率。这一升级将使iPhone的无线充电速度大幅提升,与MagSafe充电器效果一致,显著改善用户的日常使用体验。在竞争激烈的智能手机市场,充电速度已成为衡量用户体验的重要指标之一。苹果此举不仅追赶了安卓阵营在快充技术上的步伐,也进一步完善了其围绕无线充电的生态系统,为第三方配件厂商带来了新的发展机遇。

在日常社交互动层面,用户对于信息透明度的渴望也催生了一些出人意料的“技巧”。近日,有博主分享了通过微信步数判断好友是否已读信息的方法,尽管被网友戏称为“闲得蛋疼”,但这反映了在缺乏官方“已读”功能的情况下,用户如何利用现有数据进行推测。这一趣闻不仅展现了用户对社交工具的深度探索,也引发了关于隐私、社交压力和平台功能设计哲学的讨论。微信坚持不设“已读”功能,旨在减少用户的社交焦虑,但用户的“自创”方法却从侧面说明了信息即时反馈在某些场景下的潜在需求。

综上所述,2025年的科技图景是多元且动态的。人工智能正以惊人的速度渗透到硬件、软件乃至伦理层面;XR技术虽仍处于探索阶段,但其未来潜力不容小觑;智能出行领域则在电动化和自动化的双轮驱动下持续革新;而移动设备在提升基础功能体验的同时,也在不断激发用户对便捷与智能的更高追求。每一次创新都伴随着新的挑战,正是这些挑战推动着科技持续向前,共同构建着我们未来的智能世界。