在全球汽车市场,尤其是中国,价格战的硝烟弥漫了整个2025年上半年。在这场激烈的竞争中,各大车企纷纷面临营收与利润的双重压力。然而,吉利汽车在近期公布的“期中考试”成绩单,却呈现出一番令人玩味且极具深度的景象:表面上,归属于母公司股东的净利润有所下降,但其核心经营利润却实现了令人瞩目的102%增长。这一现象背后的逻辑,值得我们深入探讨,以洞察一家主流自主品牌在时代剧变中的转型缩影。

业绩表象:销量与营收齐飞,新能源转型加速

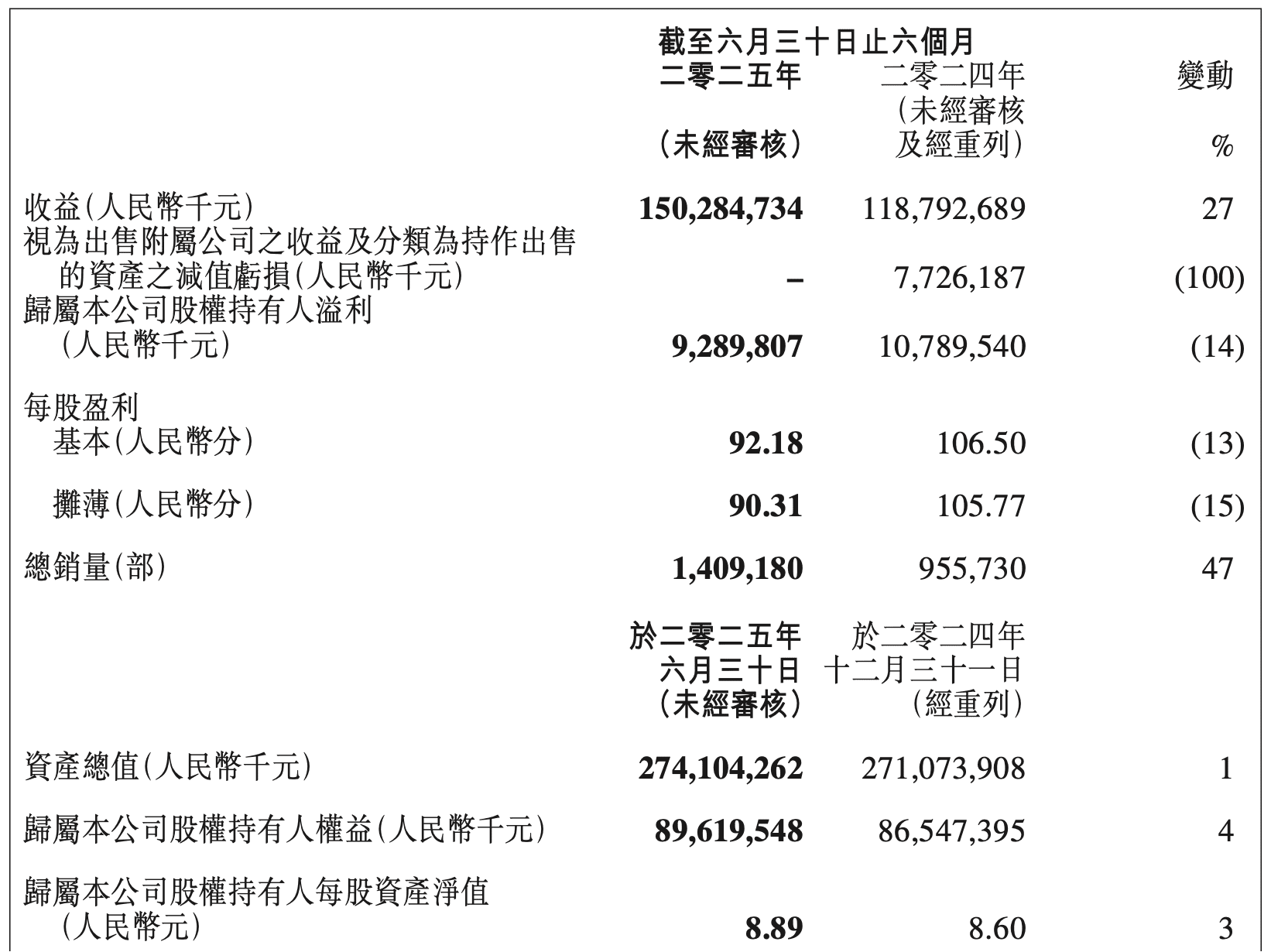

吉利汽车在2025年上半年展现出强大的市场韧性与扩张能力。在整体汽车市场平均增速仅为13%的背景下,吉利汽车实现了47%的惊人同比增长,总销量突破141万辆。这一成绩使其市场占有率首次突破10%,仅次于行业巨头比亚迪和上汽集团,稳固了其在国内汽车市场的领先地位。随之而来的是总收入的显著增长,达到了1503亿元,同比增长27%。

尤为值得关注的是吉利在新能源领域的超车表现。上半年,吉利新能源汽车销量达到72.5万辆,同比暴增126%,首次在公司总销量中占比超过50%(达到51.5%)。这标志着吉利已正式迈入“以新能源为主导”的新时代,实现了从传统燃油车制造商向新能源智能汽车企业的战略转型。其中,纯电动车和插电混动车型的销量分别激增173%和61%,远超行业平均水平。

吉利银河品牌无疑是这一增长背后的关键变量。该品牌上半年销量高达54.8万辆,同比暴涨232%,成为吉利汽车的绝对销量担当。例如,明星车型“银河星愿”以20.5万辆的累计销量,荣膺上半年中国市场单车销量冠军,充分证明了其在A0级市场的强大竞争力。

与此同时,在普遍认为燃油车市场萎缩的环境下(行业整体同比下降4.5%),吉利的燃油车业务依然逆势增长了8%,显示了其在多元化产品线上的均衡发展能力和市场适应性。这并非易事,更是吉利在传统领域深厚积累的体现。

“增收不增利”迷雾:价格战与产品结构的双重影响

尽管销量和营收表现喜人,吉利的毛利率(16.4%)却同比微降0.3个百分点,略低于部分主要竞争对手。这引发了市场对“增收不增利”的疑问。探究其原因,主要受两大因素影响:

首先,国内汽车市场“杀红了眼”的价格战是直接导火索。5月下旬,比亚迪率先打响降价战,部分车型优惠高达5.3万元,迫使包括吉利在内的众多车企不得不卷入其中。吉利迅速为其畅销的银河系列等多款车型提供了5000至18000元不等的补贴,直接参与“贴身肉搏”。这场价格战直接压缩了单车售价和利润空间。吉利汽车CEO桂生悦坦言,上半年单车平均售价减少了1.4万元,降至9.6万元。

其次,吉利自身的产品销售结构变化也加剧了平均售价和毛利率的下滑。定位主流市场的银河品牌虽然成功抢占了市场份额并成为增长引擎,但其相对亲民的定价策略,自然拉低了整体的平均售价和毛利率。与此形成对比的是,作为吉利旗下的高端智能电动品牌极氪,上半年交付了9.1万辆车,销量仍在增长(同比增长3%)。然而,其增速与去年同期的106%相比,出现了断崖式下滑。高端车型增长乏力,无疑给提升整体毛利水平带来了更大挑战。

此外,吉利在“海外竞赛”中暂时落后也值得关注。上半年吉利汽车出口总量为18.4万辆,同比下滑8%。这与同期中国汽车出口市场实现258万台销量、总增长超过10%的强劲态势形成了鲜明反差,被高管直言是“140.9万台销量中的最大短板”,预示着其全球化战略仍面临挑战。

深度剖析:核心经营利润的强劲跃升

要真正理解吉利的财务健康状况,必须穿透表面的净利润数据,识别并剔除那些一次性的、非经营性的项目,才能看清其最核心的“造血能力”。吉利汽车在最近两年有两个主要的一次性、与核心卖车业务无关的“特殊收入”:

2024年上半年,吉利通过将其发动机业务与雷诺、沙特阿美等公司合资成立新公司(Horse Powertrain),在账面上产生了一笔高达77亿元的一次性收益。这笔钱并非来自日常的汽车销售利润,而更类似于一次性的资产重组带来的“红包”,显著抬高了去年的利润基数。

2025年上半年,由于一些海外市场货币升值,吉利获得了一笔约26亿元的净收益(外汇汇兑收益)。同样,这笔资金也并非源于核心的汽车产销业务,而是汇率波动带来的意外之财,不属于可持续的经营性利润。

如果我们将这些“干扰项”——即一次性、非经营性的特殊收益——剥离,吉利汽车的核心经营利润便呈现出完全不同的景象。数据显示,其核心经营利润从2024年上半年的33亿元,飙升至2025年上半年的66.6亿元,同比增长超过102%。

这意味着,在整个行业都在拼命进行“价格战”的艰难时期,吉利汽车凭借其强大的规模效应、卓越的成本控制能力以及日益成熟的新能源产品矩阵,不仅抵御住了市场压力,反而使其核心盈利能力实现了翻倍增长。这清晰地表明,吉利汽车并非“增收不增利”,而是在经营基本面层面展现出强劲的健康态势。

战略前瞻:“一个吉利”的未来构想与产品矩阵

对于下半年的发展,吉利汽车显然充满了信心。他们不仅将全年销量目标从最初的271万辆上调至300万辆,更是通过一系列产品布局和组织架构优化,为未来的持续增长奠定基础。

产品层面,一大波又酷又能打的新车正在路上。下半年,吉利汽车将陆续推出极氪9X、领克10 EM-P、吉利银河A7及吉利银河M9等5款全新智能电混产品,以更丰富多元的产品线覆盖不同市场需求。同时,千里浩瀚辅助驾驶H9方案、雷神醇氢技术、新一代Flyme Auto智能座舱等多项前沿科技也将逐步落地应用,进一步提升产品的智能化和竞争力。

组织架构与战略整合是吉利汽车正在经历的更深层次变革。过去,吉利旗下拥有吉利、领克、极氪等多个品牌,如同一个“联邦”体系,各自为战。虽然各有建树,但也存在资源重复投入、内部“内卷”的潜在问题。如今,吉利正朝着“一个吉利”的核心思想迈进,旨在打破品牌间的壁垒,实现更高效的资源整合与协同效应。

“极氪”品牌是理解这一战略整合的关键。2025年2月,极氪与领克官宣合并,随后在7月,吉利宣布拟以现金或换股方式将上市仅一年多的极氪从纽交所私有化。桂生悦在财报电话会上透露,相关合并与私有化决议将在今年9月举行的股东大会上进行审议,若顺利通过,具体交割工作预计将在年底前完成。通过这种主动的产品结构调整和大胆的战略整合,吉利正致力于重塑其在新能源智能汽车时代的竞争优势。

挑战与展望:在变革中寻求可持续发展

吉利汽车的这份“成绩单”,清晰地描绘了一家主流自主品牌在剧烈变革时期,如何通过战略定力与战术灵活相结合,实现核心竞争力的提升。从表面上的“增收不增利”到深层次的“核心利润暴增”,吉利展示了其在市场冲击下的强大应变能力。

然而,汽车行业的战争远未结束。下半年,新产品的市场表现、极氪私有化的推进情况,以及全年300万辆销售目标的实现程度,都将成为验证其战略方向的重要指标。面对持续的价格战压力、全球化拓展的挑战,以及在智能驾驶、智能座舱等核心技术领域的激烈竞争,吉利汽车需继续深化创新,优化运营,以在多变的市场环境中寻求可持续的高质量发展。