vivo在成立三十周年的关键节点,向外界展示了其对未来科技的最新探索成果——vivo Vision 探索版。这款混合现实(MR)头显的发布,不仅仅是一款新产品的问世,更是vivo三十年深厚技术积淀与“用户至上”理念的集中体现。在东莞的vivo工业园内,三十周年特别展生动勾勒出vivo从蹒跚起步到智能手机巨头的辉煌历程,并大胆展望了下一个三十年的创新图景。

蓝科技空间站中,vivo并未沉溺于纯粹的技术炫技,而是巧妙地将五大蓝科技、6G、MR、机器人等前沿技术融入到日常场景中,通过沉浸式互动体验,让参观者直观感受到科技如何服务于人的生活。与此同时,vivo时光长廊则以一款款承载记忆的产品,唤起了无数用户与vivo共度的美好时光,使得vivo三十年的发展脉络清晰可见。这些展览无疑预示着,vivo在三十而立之际,正以前瞻性的视野和务实的态度,开启全新的篇章。而vivo Vision探索版正是这一新篇章的核心亮点,它不仅代表了vivo在混合现实领域的深耕,也标志着其影像技术战略的全面升级。

在科技领域,高手常有两种境界:一种追求招式的华丽与奇巧,力求一鸣惊人;另一种则专注于基础功的极致锤炼,使每一次出手都蕴含着强大的力量。vivo Vision给人的感觉,恰似后一种高手。它没有选择追逐那些虚无缥缈的“元宇宙”宏大叙事,而是以顶尖技术去回应并解决用户最本源、最基础的需求。过去几年,科技圈不乏概念炒作与炫技产品,但vivo始终保持着“本分”与“踏实”的特质,这一点在vivo Vision探索版上体现得尤为淋漓尽致。

vivo 的“窄门”与“长桥”策略

在8月21日的发布会上,vivo并未急于描绘一个遥远的未来,甚至很少提及曾风靡一时的“元宇宙”概念。相反,他们投入大量时间回顾过往,并详细阐述了那些看似“基础”却至关重要的问题:如何让头显佩戴更舒适、交互更自然,以及如何让手机拍摄的照片和视频在头显中获得更卓越的体验。这背后,无疑是一种深思熟虑的选择。

当众多厂商争相涌入“元宇宙”这扇看似宽广的大门时,vivo却选择了一条更具挑战性的“窄门”:优先服务好全球数亿现有手机用户。一个典型的例子是,当前MR行业面临的最大挑战之一便是内容生态的匮乏。许多MR设备的潜在用户都会困惑:“买回来到底能干什么?” 多数厂商的答案是玩游戏、看电影或进行虚拟会议,这些虽然有用,但对于普通用户而言,吸引力往往有限。

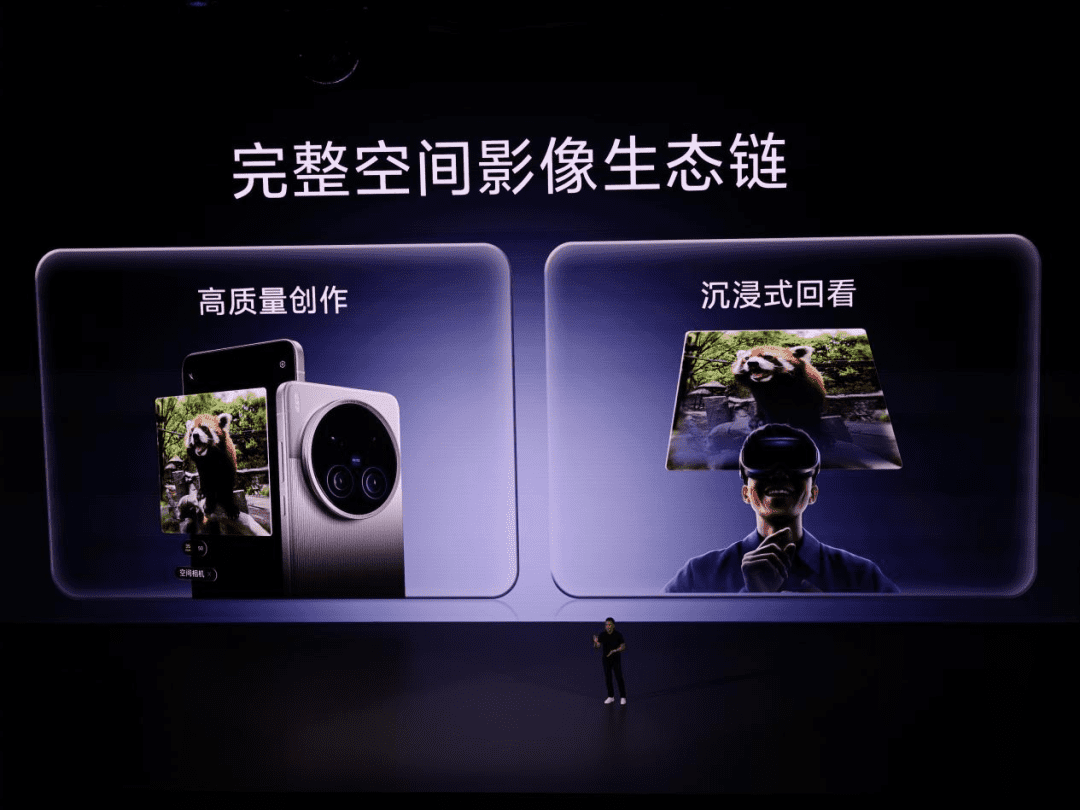

vivo给出的答案则与众不同,且更贴近生活。他们认为,最重要的内容,正是用户通过vivo手机记录下的生活点滴。这听起来简单,实则需要一座长期投入才能建成的“长桥”。这座桥的一端,是vivo深耕十多年的影像技术——从与蔡司的深度合作、自研V系列芯片,到不断精进的传感器与算法,确保用户能用手机拍摄出高质量的照片和空间视频。而桥的另一端,便是此次发布的vivo Vision探索版,它的核心任务是成为这些影像内容的最佳“终点站”,一个能让用户“回到”记忆现场的沉浸式设备。

当其他厂商仍在为寻找内容开发者而发愁时,vivo通过无缝连接自有手机与头显,为用户构建了一个源源不断、充满个人情感价值的内容源。这种独特的“生态闭环”,正是vivo Vision真正的护城河。它并非一个孤立的炫技产品,而是vivo整体影像战略的自然延伸,是负责体验升级的最后一块拼图。vivo执行副总裁、首席运营官兼中央研究院院长胡柏山先生在致辞中指出,vivo三十年走的是一条“用户至上、雕琢极致的产品之路”,这条道路的方向是“科技照亮美好”,终点则是“抵达每一位用户”。从这个角度看,vivo Vision无疑是这条道路上的又一关键里程碑。

将未来戴在脸上:技术无感化的极致追求

确定了“为谁服务、服务什么”这一核心问题后,vivo在产品设计上的取舍变得异常清晰。他们没有盲目堆砌华而不实的功能,而是将几乎所有精力聚焦于打磨基础体验,其核心目标只有一个:让用户在使用时,能完全“遗忘”技术的存在,实现无感化的沉浸体验。

首先是佩戴舒适感,这是MR头显最基础也最容易被忽视的“基本功”。MR头显是需要长时间佩戴在脸上的设备,若不舒适,所有先进技术都将大打折扣。行业内动辄六七百克的产品,如同小型头盔,佩戴十几分钟便会引发颈部酸痛、面部压痕,这直接劝退了大量潜在用户。vivo Vision探索版通过精巧的设计与材料优化,成功将重量控制在398克,同时将高度和厚度比行业平均水平缩小了约26%。

这并非简单的材料替代,而是基于大量、枯燥但至关重要的用户研究。vivo的人因实验室联合国内顶尖高校,采集了海量国人面部数据,进行了深入的人体工程学分析。他们精准识别出面部支撑的“黄金舒适区”,并通过精妙的力学设计,确保每个支撑点的承压强度最大不超过6.628kPa,这仅相当于人类呼气的极限压力值。这种对“基本功”的执着,甚至达到了近乎“偏执”的程度。基于海量数据,团队最终设计出4组遮光罩与8套不同的亲肤泡棉组合,能够精准适配国人多样的面部轮廓,有效分散压力,并最大程度减少漏光现象。

这意味着,vivo没有试图用一个“通用”方案去应对所有用户,而是充分承认个体差异,并为此付出了巨大的工程与制造成本。考虑到游戏等高动态场景,他们还特别设计了双环绑带,其上下分离的角度更符合东方人头型,即使在甩头、躲避等大幅度动作时也能保持稳定,同时还能适配多种发型,避免压发。这些细节在参数列表中可能不显眼,但一旦用户亲身体验,身体的反馈是绝不会骗人的,直接决定了用户对产品的长期接纳度。

其次是交互方式的革新。如果说手柄是上个时代的交互方式,那么vivo此次显然希望用户彻底摆脱这个“拐杖”。他们搭载了基于“负设计”理念打造的全新操作系统——OriginOS Vision。所谓“负设计”,如同自然造物,力求与环境相融,在简洁的表象下蕴含着清晰的逻辑和严谨的秩序,旨在与用户建立一种舒适和愉悦的情感连接。在这种理念下,用户的眼睛便是鼠标,目光所及之处即为焦点;拇指与食指轻轻一捏,便可完成确认操作。这套“眼一看,手一动”的交互方式,几乎是人类的本能反应,学习成本极低,号称5秒即可上手。

为了实现这种看似简单的“本能”交互,背后是长达四年的深耕细作。vivo实现了高达1.5°的高精度眼动追踪,其精准度相当于站在2米之外,依然能准确看向一块手表大小的区域。同时,系统支持26个自由度的手指级手势识别,以及垂直方向高达75度的超广识别范围,确保用户在各种姿态下都能被精准捕捉。为了让虚拟与现实的融合天衣无缝,vivo还采用了低延时的VST(Video See-Through)算法,实现了从信息采集到处理和显示的全链路P2P(Photon-to-Photon)延时低至13毫秒,达到了人体几乎无法感知的程度。这些冰冷的参数,共同铸就了一种温暖且无感的体验。

当然,这一切卓越体验的基石,是双目8K的Micro-OLED屏幕。其像素密度之高,相当于将三台vivo X200 Ultra手机的像素点全部集中到一块邮票大小的屏幕上。然而有趣的是,vivo在介绍这块顶级屏幕时,反复强调的并非参数的极限,而是色彩的真实性。他们将专业级电影监视器的色彩校准标准应用于每一台设备,确保色彩准确度达到了专业级别的DeltaE<2。为何对色彩如此执着?答案依然回溯到那个“生态闭环”的核心理念上。

因为只有这样,才能保证用户用经过蔡司认证的vivo手机所拍摄的世界,与在这块屏幕里所看到的世界,是同一个色彩。这种从输入到输出的体验一致性,才是最考验厂商“基本功”的地方。此外,他们还对每一台设备进行了双眼亮色度一致性校准,有效减少了因左右眼成像不一致而可能带来的视觉不适感。这些都是用户“看不见的功夫”,但恰恰是这些功夫,决定了用户是仅仅“尝鲜一下”还是真正“愿意常用”。

功夫下在看不见的地方:深远布局与社会价值

如果说vivo Vision探索版是vivo为用户搭建的“硬件舞台”,那么他们在影像战略上的升级,则是在不断丰富这个舞台上的“剧目”,并将其地基打得更深、更牢固。vivo的影像战略从传统的“赛道思维”升级为更具全局观的“场景融合”思维。过去,厂商多以单项技术(如夜景、长焦)进行竞争,如同单科竞赛。但用户在真实使用中,例如拍摄一场演唱会,往往需要长焦、暗光、抓拍、防抖等多种能力的协同作战。vivo提出的“山顶也是VIP”方案,正是这种“场景融合”思维的体现,它整合所有相关技术,旨在解决具体而复杂的真实痛点。

更值得关注的是,vivo开始将功夫下在了一些普通用户平时可能不太注意,但却至关重要的地方。比如影像安全。在AIGC技术可以以假乱真的当下,一张照片的真实性变得越来越重要。在这样的时代背景下,vivo成为首个加入国际C2PA(内容来源和真实性联盟)的中国手机厂商。这看起来离普通用户较远,但实际上是在守护整个数字内容的信任基础。vivo首席安全官鲁京辉在对谈中表示,vivo推出蓝图影像安全技术,其核心价值就是化解由生成式AI引发的影像内容信任危机,因为“有了信任,才有真正的价值”。这不仅是一种超越产品功能的责任感,更是vivo在行业剧变前夜所进行的深远布局。

再比如影像健康。这可能是整场发布会中最令人意外,也最能体现vivo“本分”价值观的一环。vivo宣布,将深度融合即将发布的vivo X200系列手机的长焦微距能力与专业医疗光学技术,推出一款专业级的便携式裂隙灯,旨在让专业眼科影像能够普及到基层医疗。某种程度上,这几乎是一种来自手机巨头对一个传统行业的“降维打击”,它将消费电子领域积累的先进技术势能,有效释放到更具社会价值的领域。这背后传递的信号是,vivo思考的不仅仅是商业上的成功,更在于技术能为社会带来怎样的积极价值。

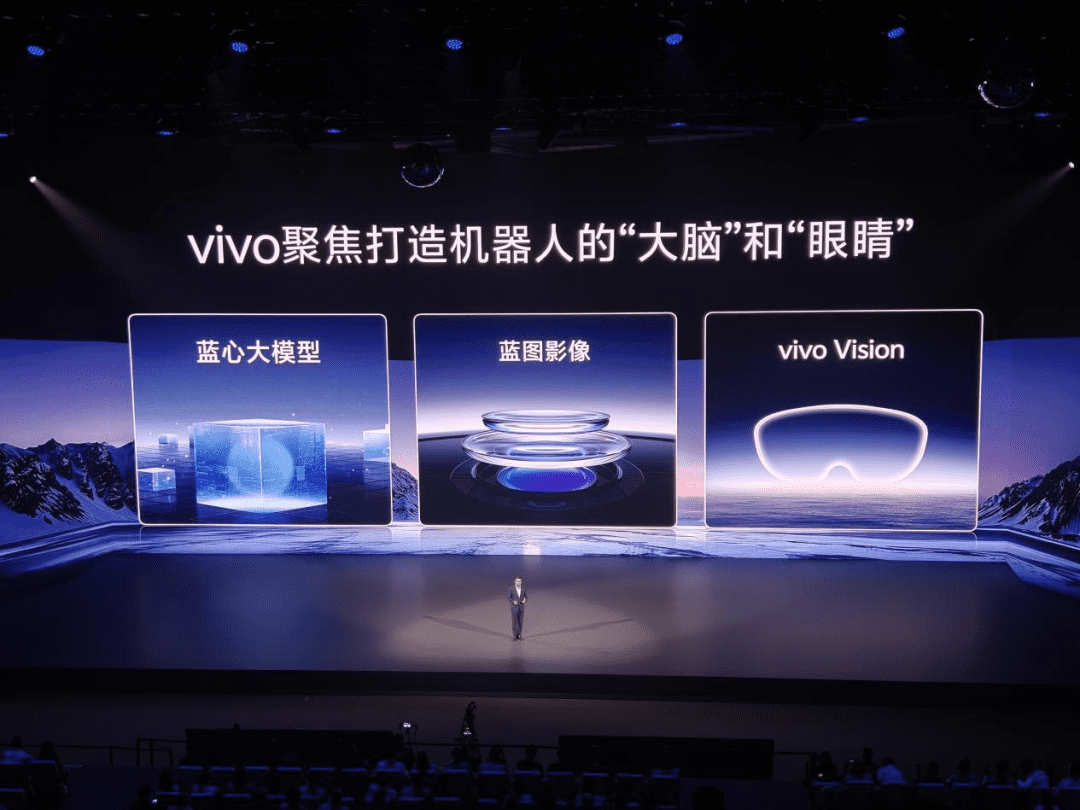

事实上,vivo的思考远不止于此。在内部的长期战略规划中,vivo Vision这样的MR设备,被视为是未来家庭机器人走向千家万户的关键“桥梁”。MR头显的本质,是让机器能够理解并融入真实世界,实现自然无感的交互。这套技术逻辑,与家庭机器人的发展路径不谋而合。今天,vivo Vision通过极致的佩戴舒适性和“眼一看、手一动”的原生交互方式,让我们在虚拟空间中“回家”,去体验手机相册里的美好。这些在MR上打磨成熟的视觉和交互技术,完全有可能被迁移和赋能给具备移动能力的家庭服务机器人。它们将不再是冰冷的工具,而是能感知家庭环境、理解用户意图、甚至陪伴家人生活的智能伙伴。vivo正是希望通过MR这扇“窄门”,为未来的家庭机器人铺设一条坚实可靠的“长桥”,让科技真正成为家庭生活不可或缺的一部分。

这种克制住商业扩张欲望,转而投入更基础、更长远领域的做法,与vivo三十年来秉持的“本分”企业文化一脉相承。他们似乎坚信,将最基础的事情做到极致,远比追逐最时髦的概念更具长远价值。这种坚持也体现在他们对影像文化的构建上。技术最终是为人服务的,而影像的终极意义在于表达和沟通。vivo没有仅仅把自己定位成一个工具提供商,而是联合中国摄影家协会,共同主办了首届中国手机摄影大展。

这是中国摄协首次主办、并经中国文联批准的国家级手机摄影大展,其权威性不言而喻。此举的战略意义在于,它将vivo从一个单纯的技术品牌,提升到了影像艺术的推动者和行业标准的参与者的高度。中国文联副主席、中国摄协主席李舸在盛典上高度评价道:“vivo十余年深耕影像技术的历程,恰是一场‘用科技拓展艺术边界’的生动实践,让曾经需要专业设备才能实现的光影艺术,变得人人可触。”

今年,在此次大赛中获得组委会特别推荐奖的作品《生命的源泉》,由一位名叫“田鼠大婶”的创作者用vivo X200 Ultra拍摄,记录了甘肃民勤“种树姐姐”们的防沙日常。影像在此刻成为了连接乡村与外界的纽带,传递出平凡生活里的坚韧力量。通过聚焦并传播这样的故事,vivo再次强调了其影像文化的核心——关注人,关注真实的生活,让科技成为传递温暖与力量的桥梁。

回望三十年前,vivo从一部简单的电话机起步;而今三十年后,他们推出了一款通往未来的MR头显。尽管表面跨度巨大,但其内核始终未曾改变:即深入洞察用户的核心需求,然后以扎实的“笨功夫”去不懈满足它。当许多企业仍在苦苦寻找“元宇宙”那扇华丽的大门时,vivo却选择先为用户的回忆与真实生活,打造一个足够温暖舒适的科技港湾。这种将功夫下在最基础、最普世之处的策略,或许才是真正强大且能够长久制胜的杀招。