vivo Vision探索版:三十周年之际,如何用“笨功夫”重塑未来科技?

vivo在三十周年这一里程碑时刻,向世人展示了其对未来科技的深邃思考与扎实布局。在东莞的vivo工业园内,一场三十周年特别展揭示了品牌三十而立的历程,并展望了下一个三十年的宏伟蓝图。蓝科技空间站里,vivo巧妙地将五大蓝科技、6G、MR及机器人等前沿技术成果,以用户可感知、可互动的方式进行场景化展示,既展现了硬核技术实力,又不失趣味性。同时,vivo时光长廊则通过一系列经典产品,勾勒出品牌从电话机到智能手机的演进轨迹,触动了无数用户与vivo的专属回忆。

然而,这不禁引发一个更深层次的问题:vivo的未来之路将驶向何方?答案便凝聚在vivo Vision探索版——这款承载着vivo团队对未来科技探索的最新结晶。三十周年之际,vivo Vision混合现实头显的正式亮相,以及影像技术战略的全面升级,其战略意义不言而喻。

窄门与长桥:聚焦用户核心需求的战略选择

在当前科技界热衷于描绘宏大“元宇宙”叙事、追求炫酷概念的背景下,vivo Vision探索版展现出一种与众不同的“踏实”风格。它并未急于构建一个遥不可及的未来,甚至极少提及“元宇宙”这一曾经风靡的概念。相反,vivo将大量精力投入到回顾与深耕那些看似“基础”的用户需求:如何让头显佩戴更舒适、交互更自然,以及如何让用户用手机拍摄的照片和视频在头显中获得更优质的体验。

这背后是vivo深思熟虑的战略选择。当许多厂商争相涌入“元宇宙”这扇宽阔的大门时,vivo似乎选择了一扇更窄的门——首先服务好全球超过5亿的现有手机用户。当前MR行业面临的一大痛点是内容生态的匮乏。对于许多用户而言,“买个头显回来到底能干嘛?”这个问题始终悬而未决。不同于其他厂商提供的游戏、电影或虚拟会议等答案,vivo给出了一个更加贴近生活的答案:最重要的内容,便是用户用vivo手机记录下来的生活本身。

要实现这一目标,需要一座耗费长期投入才能建成的“长桥”。这座桥的一端,是vivo深耕十余年的影像技术积累——从与蔡司的深度合作,到自研V系列芯片的迭代,再到不断精进的传感器和算法,确保用户能用手机捕捉到高质量的照片和空间视频。而桥的另一端,正是本次发布的vivo Vision探索版。其首要使命,便是成为这些影像内容的最佳“终点站”,一个能让用户“回到”记忆现场的沉浸式设备。

当业界还在为内容生态四处寻求开发者时,vivo通过连接其强大的手机生态与MR头显,为用户创造了一个源源不断且极具个人情感价值的内容源。这种独特的“生态闭环”,正是vivo Vision真正的护城河。它并非一个独立存在的炫技产品,而是vivo整个影像战略自然延伸出的、旨在提升体验的关键一环。正如vivo执行副总裁、首席运营官、中央研究院院长胡柏山所言,vivo三十年践行的是一条“用户至上、雕琢极致的产品之路”,其方向是“科技照亮美好”,终点是“抵达每一位用户”。从这个角度看,vivo Vision无疑是这条道路上的又一重要路标。

把未来戴在脸上:极致“无感”体验的科技雕琢

在明确了“为谁服务、服务什么”的核心问题后,vivo在产品设计上的取舍变得异常清晰。他们并未盲目堆砌华而不实的功能,而是将几乎全部精力倾注于打磨基础体验,核心目标只有一个:让用户在使用时,能够完全忘却技术的存在,实现“从容无感”。

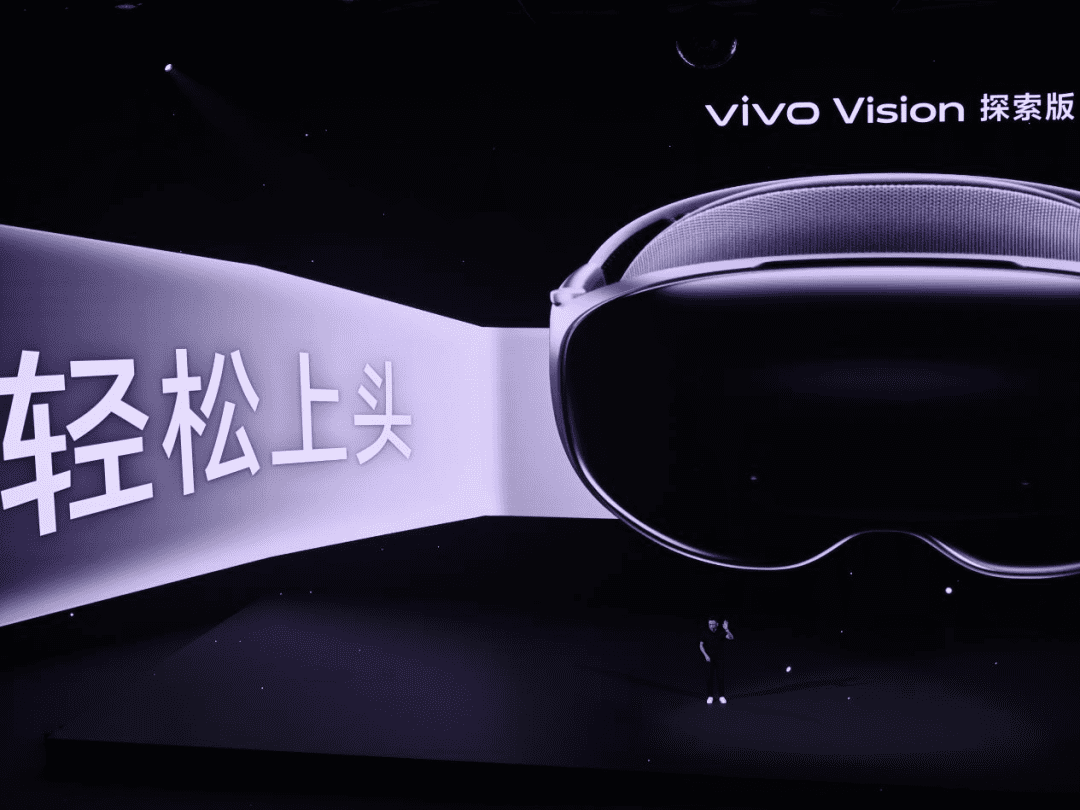

突破佩戴桎梏:舒适度的人因工程学探索

佩戴感是MR头显最基础也最容易被忽视的“基本功”。市场上许多头显产品重量动辄六七百克,犹如小头盔,佩戴十几分钟便会引发颈部酸痛、面部压痕,极大劝退了潜在用户。vivo Vision探索版通过精巧设计,将重量控制在398克,同时将设备高度和厚度比行业均值缩小了约26%,显著提升了佩戴舒适度。

这并非简单的材料替换,而是源于大量枯燥且深入的用户研究。vivo的人因实验室联合国内顶尖高校,采集了海量国人面部数据,并进行了严谨的人体工程学分析。他们精准定位了面部支撑的“黄金舒适区”,并通过精妙的力学设计,确保每一个支撑点的承压强度最大不超过6.628kPa——这一压力值仅相当于人类呼气的极限压力。这种对“基本功”的执着甚至达到了“偏执”的程度。基于海量数据,团队最终设计出4组遮光罩与8套不同的亲肤泡棉组合,能够精准适配国人多样的面部轮廓,有效分散压力,减少漏光。这意味着vivo没有试图用一个“通用”方案去迎合所有用户,而是承认个体差异,并为此付出了巨大的工程与制造成本。考虑到游戏等高动态场景,他们还特别设计了双环绑带,其上下分离的角度设计更符合东方人头型,即使在进行大幅度动作时也能保持稳定,同时还能适配多种发型,避免压发。这些看似微不足道的细节,在参数列表中或许不显眼,但一旦用户实际佩戴,身体的真实感受是不会说谎的。

直觉式交互:OriginOS Vision的“负设计”哲学

如果说传统手柄是上个时代的交互方式,那么vivo Vision显然旨在让用户彻底告别这种“拐杖”。它搭载了基于“负设计”理念打造的全新操作系统——OriginOS Vision。所谓“负设计”,如同自然造物般,力求与环境相融,在简洁的表象下蕴含着清晰的逻辑和严谨的秩序,旨在与用户建立一种舒适而愉悦的情感连接。在这种理念下,你的眼睛即是鼠标,目光所及之处便是焦点;拇指和食指轻轻一捏,便完成确认。这套“眼一看,手一动”的交互方式,几乎是人类的本能反应,学习成本极低,号称5秒即可上手。

为了实现这种看似简单的“本能”交互,背后是长达四年的技术深耕。vivo实现了高达1.5°的高精度眼动追踪,其精准度相当于站在2米之外准确看向一块手表大小的区域。同时,系统支持26个自由度的手指级手势识别,以及垂直方向高达75°的超广识别范围,确保用户在各种姿态下都能被精准捕捉。为了让虚拟与现实的融合天衣无缝,vivo还采用了低延时的VST(Video See-Through)算法,实现了从信息采集到处理和显示的全链路P2P(Photon-to-Photon)延时低至13毫秒,达到了人体几乎无法感知的程度。这些冰冷的参数,共同构筑了一种温暖、无感的体验。

顶级视网膜显示:还原真实的色彩世界

当然,这一切沉浸体验的基石,是双目8K的Micro-OLED屏幕。其像素密度之高,相当于将三台vivo X200 Ultra手机的像素点全部集中到一块邮票大小的屏幕上。然而,有趣的是,vivo在介绍这块顶级屏幕时,反复强调的并非参数的极限,而是色彩的真实性。他们将专业级电影监视器的色彩校准标准应用于每一台设备,确保色彩准确度达到专业级别的DeltaE<2。为何对色彩如此执着?答案依然回溯到其“生态闭环”的理念上。只有如此,才能保证用户用经过蔡司认证的vivo手机拍摄到的世界,与在这块屏幕中看到的世界,拥有相同的色彩。这种从输入到输出的体验一致性,正是最考验厂商“基本功”的地方。此外,vivo还对每一台设备进行了双眼亮色度一致性校准,有效减少了因左右眼成像不一致而可能带来的视觉不适感。这些都是在幕后默默付出的“看不见的功夫”,但恰恰是这些功夫,决定了用户是“尝鲜一下”还是“愿意常用”。

功夫下在看不见的地方:影像战略的深度演进与社会价值

如果说vivo Vision探索版是vivo为用户搭建的“硬件舞台”,那么他们在影像战略上的升级,则是在不断丰富这个舞台上的“剧目”,并把舞台的地基打得更深、更牢固。

从赛道到场景:影像能力的融合创新

vivo的影像战略从传统的“赛道思维”升级为“场景融合”。以往厂商之间比拼的是谁的夜景效果好、谁的长焦能力强,如同单科竞赛。但用户在真实使用场景中,例如拍摄一场演唱会,往往需要长焦、暗光、抓拍、防抖等多种能力的协同作战。vivo提出的“山顶也是VIP”方案,便是这种“场景融合”思维的生动体现,它整合所有相关技术,旨在解决具体而复杂的真实痛点。

影像安全:守护数字内容的信任基石

更有意思的是,vivo开始将功夫下在一些普通用户平时可能不太注意,但却至关重要的地方。例如影像安全。在AIGC技术日益精进,真假难辨的今天,一张照片的真实性变得愈发重要。在这种时代背景下,vivo成为首个加入国际C2PA(内容来源和真实性联盟)的中国手机厂商。这看起来离普通用户较远,但实际上是在守护整个数字内容的信任基础。vivo首席安全官鲁京辉表示,vivo推出的蓝图影像安全技术,其核心价值就是化解由生成式AI引发的影像内容信任危机,因为“有了信任,才有真正的价值”。这是一种超越产品功能的责任感,也是在行业剧变前夜的深远布局。

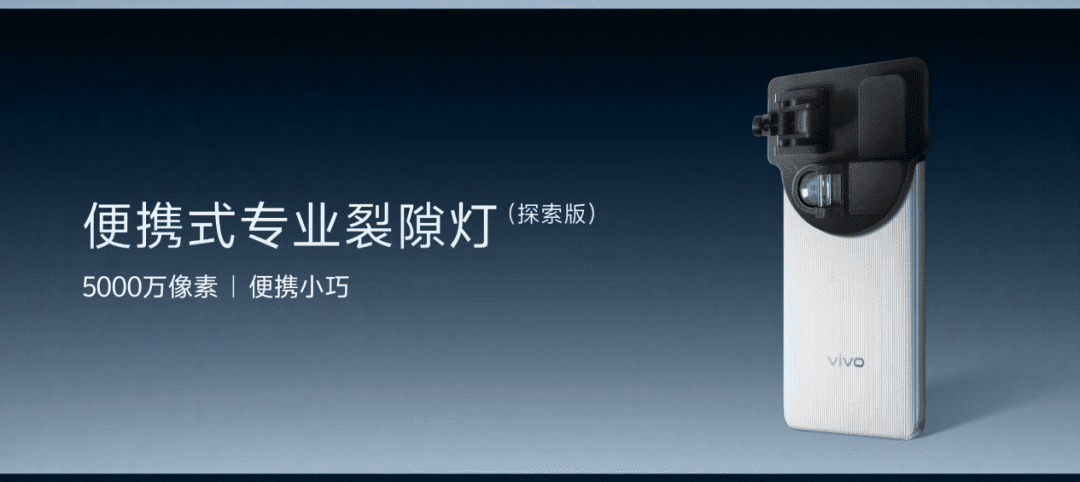

影像健康:科技赋能基层医疗

再比如影像健康。这可能是整场发布会最令人意外,也最能体现vivo“本分”价值观的一环。vivo宣布,将深度融合即将发布的vivo X200系列手机的长焦微距能力与专业医疗光学技术,推出一款专业级的便携式裂隙灯,让专业眼科影像技术得以走进基层医疗。某种程度上,这几乎是来自手机巨头对一个传统行业的“降维打击”,将消费电子领域积累的技术势能,释放到更具社会价值的领域。这背后传递的信号是,vivo思考的不仅仅是商业上的成功,还有技术能为社会带来怎样的正面价值。

MR与未来家庭机器人:深远的战略桥梁

事实上,vivo的思考远不止于此。在内部的长期战略规划中,vivo Vision这样的MR设备,被视作是未来家庭机器人走向千家万户的关键“桥梁”。MR头显的本质,是让机器理解并融入真实世界,实现自然无感的交互。这套技术逻辑,与家庭机器人的发展路径不谋而合。今天,vivo Vision通过提供卓越的佩戴舒适性和“眼一看、手一动”的原生交互方式,让我们在虚拟空间中“回家”,去体验手机相册里的美好。这些在MR上打磨成熟的视觉和交互技术,完全可能被迁移和赋能给具备移动能力的家庭服务机器人。它们将不再是冰冷的工具,而是能感知家庭环境、理解用户意图、甚至陪伴家人生活的智能伙伴。vivo正是希望通过MR这扇“窄门”,为未来的家庭机器人铺设一条坚实可靠的“长桥”,让科技真正成为家庭生活的一部分。

文化传承与品牌构建:科技与人文的共鸣

这种克制住商业扩张欲望,转而投入更基础、更长远领域的做法,与vivo三十年来“本分”的企业文化一脉相承。他们似乎坚信,把最基础的事情做到极致,比追逐最时髦的概念更重要。这种坚持也体现在他们对影像文化的构建上。技术最终是为人服务的,而影像的终极意义在于表达和沟通。vivo没有仅仅把自己定位成一个工具提供商,而是联合中国摄影家协会,共同主办了首届中国手机摄影大展。

这是中国摄协首次主办、并经中国文联批准的国家级手机摄影大展,其权威性不言而喻。此举的战略意义在于,它将vivo从一个技术品牌,提升到了影像艺术的推动者和行业标准的参与者的高度。中国文联副主席、中国摄协主席李舸在盛典上高度评价道:“vivo十余年深耕影像技术的历程,恰是一场‘用科技拓展艺术边界’的生动实践,让曾经需要专业设备才能实现的光影艺术,变得人人可触。”

今年,在这次大赛中获得组委会特别推荐奖的作品《生命的源泉》,由一位名叫“田鼠大婶”的创作者用vivo X200 Ultra拍摄,记录了甘肃民勤“种树姐姐”们的防沙日常。影像成为了连接乡村与外界的纽带,传递出平凡生活里的坚韧力量。通过聚焦并传播这样的故事,vivo再次强调了其影像文化的核心——关注人,关注真实的生活,让科技成为传递温暖与力量的桥梁。

三十年前,vivo从做电话机起步;三十年后,他们推出了一款通往未来的MR头显。看似跨度巨大,但其内核从未改变:洞察用户的核心需求,然后用扎实的“笨功夫”去满足它。当许多同行还在寻找元宇宙那扇华丽的大门时,vivo选择先为用户的回忆,打造一个足够温暖舒适的家。这种将最朴素的需求做到极致的“笨功夫”,或许才是未来科技领域中最强大的杀招。